#SeJoga

Trip investiga o ativismo 3.0: o que há de novo na cabeça de quem sonha em mudar o mundo?

O alemão Stéphane Hessel, morto em fevereiro deste ano / Créditos: Christophe Pettit Tesson / Max PP

Na profusão de causas, marchas, passeatas e ocupações organizadas via internet, Trip investiga o ativismo 3.0: o que há de realmente novo na cabeça – e nas armas – de quem sonha em mudar o mundo?

“A pior perspectiva possível é a indiferença que diz: ‘Não posso fazer nada quanto a isso; vou tocar a vida’. Pensar assim nos priva de uma das coisas mais essenciais no ser humano – a capacidade e a liberdade para a indignação. Essa liberdade é indispensável, assim como o envolvimento político que a acompanha.”

Pouca gente compartilhou. Não virou meme, trending topic. Não despertou sequer muitos artigos pelo mundo. Foi discretamente que Stéphane Hessel, o autor da frase acima, um senhor alemão, naturalizado francês, saiu de cena aos 95 anos, em 27 de fevereiro último. Morreu em casa após quase um século dedicado à luta e à mobilização política. Lutou contra os nazistas na resistência francesa, fugiu de campo de concentração, tornou-se diplomata e articulador de movimentos sociais. Rebelde com muitas causas, defendeu o desarmamento nuclear, os imigrantes, as mulheres, a causa palestina. Melhor que ninguém, Hessel encarnou o tipo de ativismo que definiu o século 20. E, talvez, o mais importante: apontou um norte para a complexa transformação que o ativismo vem sofrendo no século 21 quando em 2010, já passando dos 90 anos, escreveu Indignai-vos!.

Um livro-manifesto, tão curto quanto incisivo, convocando os jovens a reagir ao que ele via como uma retomada gradual dos ideais e das práticas fascistas. Sua geração, ele diz, deu a vida para impedir o controle privado de governos, a escalada do poder militar, a criminalização da mobilização social e, sobretudo, a subserviência e a passividade civil diante do poder.

Virou best-seller enquanto o norte da África explodia em revoluções para derrubar ditaduras e muitos na Europa acordavam para o fato de que seus parlamentos já não os representavam. Foi combustível e inspiração para os indignados que acamparam na Espanha. Sua figura serviu de lastro histórico para movimentos como Occupy Wall Street. Mas, velhinho de tudo e com um legado mais do que consolidado, a morte de Stéphane Hessel não deixa exatamente um vazio. Não como o produzido por outra morte, um mês e meio antes… Aos 26 anos, no meio de uma guerra judicial, e no auge de sua performance como ativista e programador, Aaron Swartz se enforcou em seu apartamento em Nova York.

A notícia repercutiu mais do que a partida de Hessel. Mas não foi devidamente compreendida pelos incontáveis ativistas que vêm se organizando pela rede em nome de também incontáveis causas. A morte de Swartz, mais do que prematura, foi um sinal claro de que há uma batalha séria por trás das exuberantes erupções populares nas ruas. Ele era, possivelmente, o mais importante ativista de uma causa sem tanto eco. Mas que, no fundo, é a base, a infra estrutura de todo o chamado “novo ativismo”.

A morte de Swartz foi um sinal de que há uma batalha por trás das erupções populares nas ruas

Aaron Swartz estava na linha de frente da luta pela internet livre e pela livre circulação de conhecimento e informação. Aos 14 anos ajudou Lawrence Lessig a desenvolver a licença Creative Commons. Fundador e programador do Reddit. Principal voz e articulador do megaprotesto Anti-Sopa, a lei americana que poderia acabar com a neutralidade da internet e com boa parte do fluxo livre de arquivos na rede. Uma gigantesca onda de protestos cibernéticos, a suspensão voluntária de sites como Wikipedia e incontáveis ataques de hackers a sites oficiais do governo americano, engavetaram por algum tempo o projeto. Mas por seu protagonismo, visibilidade, e por ter disponibilizado on-line, gratuitamente, milhares de artigos acadêmicos antes restritos a uma rede no MIT, Aaron foi indiciado por roubo de propriedade intelectual.

A promotoria pedia até 35 anos de prisão e US$ 1 milhão em multa. A pressão foi demais para ele. Não deixou um bilhete de suicídio, mas a imagem do jovem prodígio enforcado nos primeiros dias do ano era um sinal claro de que o ciberativismo é algo bem mais profundo do que o simplista rótulo do ativismo de sofá.

Pró o quê?

Depois de ter eleito em 2010 o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, em 2011 a revista Time estampou como a personalidade do ano uma figura mascarada: o ativista. De um jovem bilionário, o perfeito empreendedor individual, à impessoalidade orgânica do manifestante de rua, parecia haver um abismo entre os dois escolhidos. Não fosse a profunda conexão entre o sucesso da rede social e a viabilidade dos novos movimentos políticos.

2011 foi o ano em que levantes aconteceram pelo mundo todo. Todos muito diferentes entre si, mas com algo fundamental em comum. Ao contrário de todos os movimentos até então, não era possível apontar lideranças ou bandeiras. Não era possível resumir em poucas palavras as demandas ou a demografia de quem ocupava as ruas. Todos pareciam emergir rapidamente, sem que os radares dos governos e da mídia detectassem a tempo. Todos frutos do amadurecimento das redes sociais e da capacidade de mobilização popular direta, sem grupos intermediários, que a internet oferecia.

“Nossas identidades não têm corpos, assim, diferente de vocês, não vamos acatar ordens por meios de coerção física. Acreditamos que pela ética, por interesses pessoais e altruísticos, nossa governança emergirá”

Análises não demoraram a pipocar na imprensa e na academia. Entusiastas progressistas comemoravam que, finalmente, encontraram algum ímpeto rebelde em uma geração tida como apática. Exaltavam o caráter de solidariedade e pacifismo, o questionamento das premissas do sistema político e econômico. Havia uma promessa de que algo grande, talvez indomável, estava nascendo.

Representantes da esquerda tradicional, da mídia e do status quo deram de ombros. Os argumentos gasosos, a falta de demandas claras, de um projeto a ser implementado condenavam os próprios movimentos à efemeridade. E, mais do que isso, à irrelevância diante da “política real”. Como se aqueles acampamentos e passeatas súbitas não fossem capazes de construir uma plataforma viável. Não conseguiriam, avessos ao jogo partidário e eleitoral vigente, ultrapassar a barreira entre as ruas e a institucionalidade.

Algo, no entanto, parecia ficar de fora do debate público – mas estava constantemente na pauta de muita gente que ocupou praças, listas de e-mails, passeatas e livrarias em busca de algo… novo. Uma constatação que é a raiz dessa suposta falta de clareza ideológica e programática: não há uma alternativa bem articulada que pareça viável ao capitalismo, à democracia representativa, ao… sistema. Comunismo, socialismo, anarquismo, os verdes… Nomes que precedem a queda do muro de Berlim e que não encontravam mais eco no imaginário das massas.

Antiglobalização? Anticorporações? Antimilitarismo? Anticonsumismo? Pois não. Mas pró o que, mais exatamente? Ficou claro, à medida que o modelo social e econômico ostentava sua obsolescência, que a apatia da nossa geração também podia bem ser fruto da falta de possibilidades ideológicas que não soassem utópicas.

De Gaza a Cachorro Lascado

Foi preciso que a aldeia global descobrisse a ágora digital para que muita, muita gente se desse conta de que, antes de buscar uma nova utopia, era preciso se levantar contra a distopia do mundo real. Entre profusões de likes, retweets e compartilhamentos dos mais díspares graus de relevância, as causas, indagações e indignações individuais encontraram companhia.

Dos que, mundo afora, eram contra o bloqueio a Gaza aos moradores de um bairro que eram contra a demolição de uma escola. Dos que se dedicam à conscientização dos danos ambientais causados pela pecuária aos que buscam alguém disposto a adotar um cachorro lascado. Se em seus primeiros anos de massificação a internet foi uma fronteira comercial, cultural, comportamental, os últimos tempos vêm desenhando uma grande rede cada vez mais consciente de seu potencial político. Avesso a grêmios, estruturas partidárias ou sindicais, o indivíduo conectado começou a descobrir novos contextos para participar desse jogo. Não era mais necessária a adesão a um panfleto, a uma ficha de filiação. Se tornou finalmente possível para uma pessoa desenvolver um discurso político essencialmente individual e de alcance público real. Uma vocação que os pioneiros da web já reconheciam desde os primórdios.

Em 1996, John Perry Barlow, ícone da contracultura e da psicodelia dos EUA (perfilado na Trip #177) e quem primeiro batizou o território on-line como cyberspace, lançou a Declaração de Independência desse novo “lugar”. Em uma das passagens mais decisivas, ele proclama aos governos analógicos do mundo:

“Nossas identidades não têm corpos, assim, diferente de vocês, não vamos acatar ordens por meios de coerção física. Acreditamos que pela ética, por interesses pessoais e altruísticos, nossa governança emergirá”. Essas palavras definem não só o caráter intangível do cidadão digital, mas é uma espécie de Destino Manifesto da internet: a emergência de um novo sistema político a partir da conexão direta de pessoas e da livre, e virtualmente infinita, distribuição de informação. Justamente a causa final dos movimentos indignados: descobrir, colaborativamente, uma nova forma de nos governarmos.

Demorou algum tempo para que os governos aos quais Barlow se dirigia atentassem para essa promessa radicalmente democrática contida na rede. O mesmo tempo que levou para que ativistas e hackers a fim de dar um update do sistema político mundial lançassem as primeiras grandes infobombas.

Bastou Julian Assange e Bradley Manning abrirem os segredos diplomáticos dos EUA através do Wikileaks para as tais identidades sem corpos de Barlow se tornarem bastante palpáveis. Manning está há mais de dois anos detido, sofreu tortura psicológica em prisões militares e, muito provavelmente, passará o resto da vida atrás das grades. Assange, o criador do Wikileaks, está sob asilo político na embaixada equatoriana em Londres, sem data para andar de novo sob o sol, sendo caçado por mandados internacionais sem nenhum respaldo legal. Sob o pretexto dos direitos autorais, propriedade intelectual, ou simplesmente em nome da segurança nacional, frentes parlamentares pelo mundo todo, Brasil incluso, se mexem para controlar e criminalizar boa parte das atividades que são a base da livre troca de informação e, por consequência, da livre articulação de pessoas e ideais.

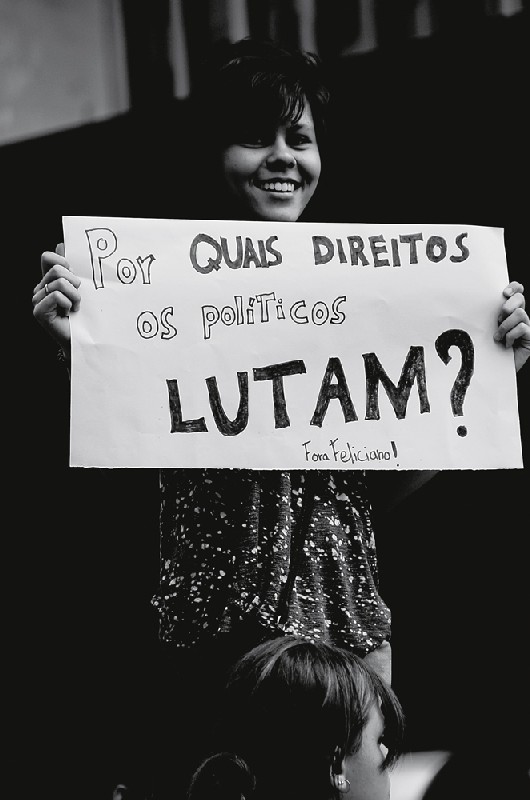

As obscuras e específicas sutilezas que definem os protocolos da internet e o texto das leis que podem alterá-los ainda não conseguem comover como, digamos, um Marco Feliciano na Comissão de Direitos Humanos. Mas, ao mesmo tempo, a própria rede começa a gerar ferramentas e quadros capazes de fazer o contra-ataque no território do “inimigo”.

“Abramovaaz”

Ondas digitais bem formadas hoje atingem diretamente o poder. Se não diretamente, forçam a imprensa convencional a reportar o barulho on-line. Buscando organizar, mobilizar e medir o respaldo popular das mais diferentes causas, sites oferecem plataformas para petições que, cada vez mais, penetram dentro da bolha do governo. O maior deles, o Avaaz, reúne cerca de 20 milhões de membros no mundo. O país com mais cadastrados, vejam vocês, é o Brasil. Apenas no último mês, colheu mais de 1,5 milhão de assinaturas contra Renan Calheiros na presidência do Senado. Até o fechamento desta edição, quase 500 mil para destituir Marco Feliciano.

Muita gente ainda desconfia, ou ironiza, da eficácia de abaixo-assinados digitais. Mas basta acompanhar a própria rotina de quem coordena essas iniciativas. Pedro Abramovay, diretor do Avaaz no Brasil, ex-secretário Nacional de Justiça, não poderia ser um exemplo melhor dessa ponte cada vez mais sólida entre o novo ativismo e as instituições. Interessado em política desde sempre, foi presidente do centro acadêmico da faculdade de direito do largo de São Francisco, assessor da Marta Suplicy na prefeitura de São Paulo, assessor de Márcio Thomaz Bastos quando ministro da Justiça, um dos coordenadores da campanha do desarmamento… seu currículo segue bastante analógico até assumir a coordenação das campanhas do Avaaz. Após entregar, pessoalmente, a senadores e deputados volumosas listas de assinaturas, ele mesmo rebate os comentários que firmam que políticos não se importam com petições on-line porque a lei não as reconhece como instrumentos válidos do ponto de vista legal.

“Mecanismos de pressão são parte integrante de qualquer democracia de fato. O valor de milhares ou milhões de assinaturas é enorme. Então eu não acho que a gente dependa de nenhuma reforma legal para que algo como nosso trabalho surta um efeito real. Até porque não é a lei que precisa mudar, mas é a própria internet que vai mudar a democracia”, ele reflete poucas horas antes de voltar ao Congresso com outro abaixo-assinado em mãos.

Mas sejamos honestos: petições vão derrubar bancadas? Passeatas vão salvar a Amazônia? Acampadas vão encarcerar banqueiros? Memes vão defenestrar papas e pastores? Compartilhamentos vão acabar com o machismo, o racismo, a homofobia? Não exatamente. Ou, melhor, não diretamente. Em um mundo de infinitas pautas, disputando o mesmo campo de atenção e ação política, parece que o novo ativismo, sabendo ou não, acaba por achar um fluxo, uma caudalosa convergência que disputa mais do que leis ou providências: disputa uma nova mentalidade, uma nova narrativa, uma nova consciência política que não tem uma forma clara, muito menos um pensamento uniforme. Mas que parte de um reconhecimento cada vez mais óbvio: o presente, como está, não oferece mais futuro. E a solução, pulverizada e nebulosa como os próprios dilemas, precisa refletir uma ideia tão ancestral quanto cibernética: somos parte de uma só rede. O problema de um vai se tornando o problema de todos. E se omitir, como sempre, é um ato político. Mas que hoje, pra dizer o mínimo, pega mal demais.

LEIA TAMBÉM

MAIS LIDAS

-

Trip

Bruce Springsteen “mata o pai” e vai ao cinema

-

Trip

O que a cannabis pode fazer pelo Alzheimer?

-

Trip

Não deixe a noite morrer

-

Trip

Entrevista com Rodrigo Pimentel nas Páginas Negras

-

Trip

5 artistas que o brasileiro ama odiar

-

Trip

Um dedo de discórdia

-

Trip

A primeira entrevista do traficante Marcinho VP em Bangu