Ícone do transformismo carioca e ativista da causa da Aids, ela falou à Trip: ”Chamam a gente de minoria, mas o que mais tem no Brasil é negro, mulher e viado. Que caralho de minoria é essa?”

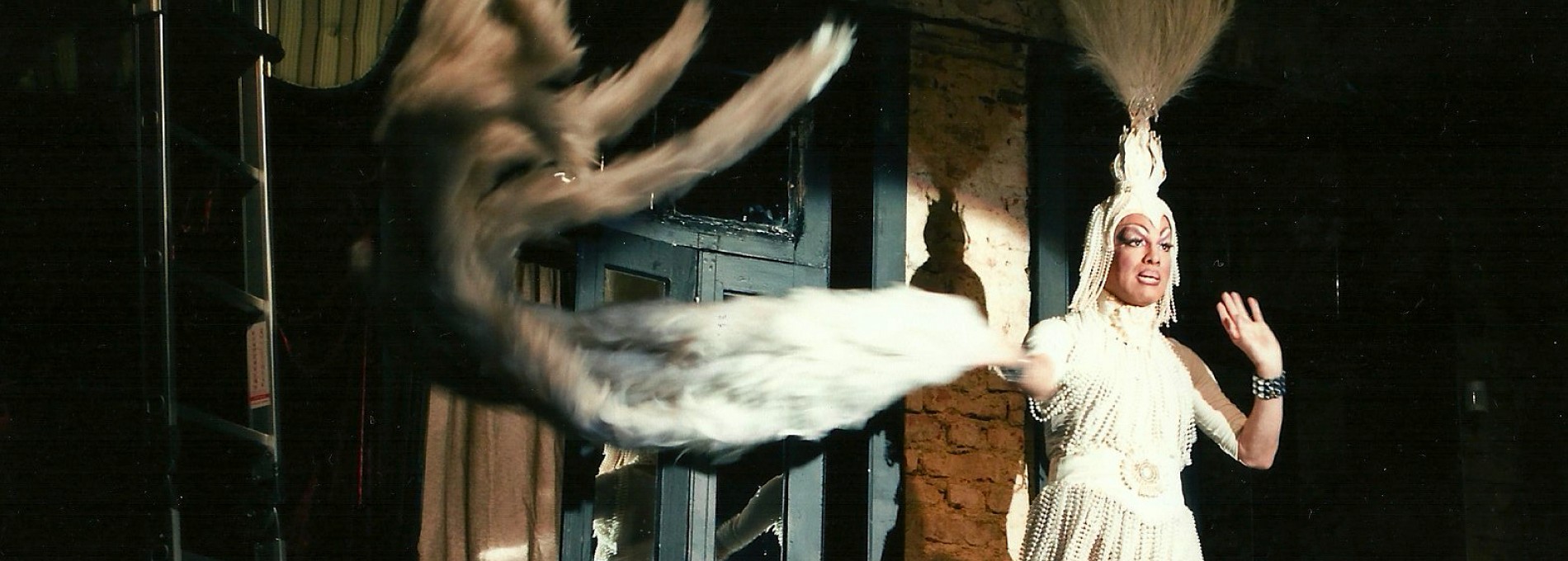

Uma atriz transformista que se apresenta apoiada em um andador. Uma ativista gay que se dedica há décadas à causa do HIV. Uma artista entre plumas, paetês, maquiagem e vestidos que não dão conta de esconder - e nem pretendem - o peitoral e os ombros peludos. Filha de uma mãe empregada doméstica e de um pai porteiro que, por conta do ofício, criou os dois filhos em meio a luxuosos apartamentos de Copacabana entre os anos 60 e 70.

Lorna Washington começou a se apresentar entre 1979 e 1980, o que faz dela, aos 54 anos, uma das atrizes transformistas há mais tempo em atividade no Brasil. Lorna, mesmo, nasceu uns 18 anos depois de Celso Maciel, apesar de habitarem o mesmo corpo. Até por isso, ela alterna entre o masculino e o feminino para falar de si mesma, e rejeita o rótulo de travesti, já que se monta somente para os shows.

A vida da artista acabou virando o documentário Lorna Washington – sobrevivendo a supostas perdas (2016), produção que retrata como o bom humor, sua marca maior, se tornou uma arma na luta contra as dificuldades impostas pela diabetes, que quase lhe levou uma das pernas e a confinou a um andador.

O filme foi exibido na noite de estreia do Rio Festival de Gênero & Sexualidade no Cinema, que aconteceu de 7 a 17 de julho. Lorna também participou do elenco de outro longa exibido no mesmo festival, Vida de Rainha, que conta as histórias de 15 artistas do transformismo carioca.

Há quase 40 anos vivendo o melhor e o pior da noite carioca, Lorna, chamada por alguns de “a Fernanda Montenegro do mundo gay”, é, antes de tudo, uma versátil artista. Interpreta, canta com um gogó poderoso, dubla, entrevista, faz rir e faz pensar. Décadas depois da primeira vez que subiu aos palcos, sua agenda de shows permanece agitada, com apresentações quase diárias. Por telefone, ela falou à Trip sobre sua história familiar, contou do dia que viveu como prostituta, refletiu sobre a situação atual da população LGBT no Brasil e criticou a classe artística nacional, a qual chamou de “medíocre” comparada a gerações anteriores.

Antes de qualquer coisa, eu te chamo de Celso ou de Lorna? O que você quiser chamar, só não me chama de filha da puta. De resto, pode chamar de qualquer coisa.

Você gosta de se definir como transformista ou drag queen? Não me considero transformista. O movimento drag veio logo depois do filme Priscilla, a Rainha do Deserto (1994). Eu sou anterior a esse tempo. Como antecessora a essa definição, digo que sou ator transformista. É o que eu escrevo na fichinha do hotel.

A descoberta da homossexualidade aconteceu junto com a vontade de estar nos palcos? Tudo começou no meu colégio. Eu me lembro que minha professora montou um circo. Ela escolheu as crianças e lá tinha o palhacinho, o mágico... Menos o apresentador. Aí eu gritei: “Eu quero ser o apresentador!”, pois costumava ser histriônica [histérico, exagerado] desde essa época. Sempre fui muito de me jogar nas coisas, de não ter vergonha de fazer. Quando pequeno, olhava a TV e perguntava: “O que o Robin tá fazendo aí do lado do Batman? Eu é quem deveria estar ao lado do Batman!”. Quando assistia aos filmes do Super-Homem, sempre interpelava a televisão: “Gente, bem que eu poderia namorar o Super-Homem. Será que essa mulher não percebe que o Clark Kent e o Super-Homem são a mesma pessoa, caralho?”. Aí eu percebi que eu era diferente, desde pequeno.

Você não teve crise? Não tentou namorar mulher? Eu até namorei uma menina na época em que fazia judô, mas me apaixonei pelo fato de ela ser uma pessoa batalhadora. Uma menina querendo fazer judô no meio de um bando de meninos? Me apaixonei por aquela força. Me identificava com ela. Além disso, ela era uma menina negra, lutando para ser aceita. Houve essa identificação e parecia uma paixão, mas foi um namorinho rápido. Me apaixonei mais pela ousadia dela do que pela própria pessoa.

Quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 12 anos.

Namorando aos 12? Você devia ser precoce... Ihh, meu filho, você não sabe de nada!

E como era a reação com a sua família nessa fase? Quando eu era pequeno, andava com as senhoras mais idosas que moravam na minha rua. As pessoas já observavam: “Olha, esse menino anda muito com as senhoras, ele não brinca com criança”. Meu pai era homofóbico, sem sombra de dúvida, mas não fazia nada. Como todo pai, ele costumava botar o jornal na cara e falar pra minha mãe: "Olha como seu filho é!” Minha mãe nunca me perguntou nada, mas me dava apoio. Mãe sabe o filho que tem: foi ela quem pariu.

Tenho uma sobrinha que é como se fosse minha filha. Um dia, saí de casa e ela abriu meu armário. Minha mãe viu o que havia dentro do móvel e perguntou: “Que roupas são essas? Isso é do Celso?”. Minha sobrinha respondeu, de pronto: “É lógico que é do meu tio!”. Disse para minha mãe que estava "descobrindo um novo mundo”. Ela me perguntou se eu tinha certeza da minha vontade e tive que explicar: “Não tenho, mas tenho vontade de saber o que é isso”. Ela encerrou me desejando felicidades e cuidado, pois a vida poderia ser muito cruel para mim.

Como você define sua origem familiar, socialmente falando? Minha família sempre foi pobre. Minha mãe era doméstica e meu pai era porteiro de um prédio em Copacabana. Assim eu fui nascido e criado em Copacabana pelo fato de o meu pai morar e trabalhar lá. Ele trabalhou 34 anos no mesmo estabelecimento e ali criou todos os filhos.

Então você era uma criança pobre crescendo no meio de um bairro relativamente glamouroso do Rio de Janeiro… Mas isso não me deu nenhum problema, não. Sempre tive muita sorte. No quarto andar do prédio onde fui criado havia uma sobrinha do Santos Dumont, moradora do quarto andar. Ela e o marido não tinham filhos. Quando era um pouco mais velha, ela me chamava pra almoçar. Tinha copeira, empregada, cozinheira e eu, sentado à mesa com o casal. Aprendi a mexer com talher de peixe, talher de salada... Só não tomava vinho porque era ainda jovem, mas conheci vários tipos de cálices chiques. No prédio onde morei havia saída para a Avenida Atlântica e, lá, tive a sorte de conhecer um imortal da Academia Brasileira de Letras chamado Hermes de Lima. Muitas vezes, Hermes me ofereceu sua própria biblioteca para que eu pudesse fazer pesquisas para o colégio.

Na minha vida, algumas coisas foram questão de sorte. Ainda assim, tive que correr atrás de outros objetivos. Paguei por calça, sapato, camiseta de malha naquele calor do caralho no Rio de Janeiro... Por isso, não simpatizo com esse povo hoje em dia, que diz que não consegue nada.

LEIA TAMBÉM: Anna Muylaert: "Comecei a avaliar que a questão de gênero não se resume a uma lógica binária."

Você se lembra da primeira vez em que se montou? Na verdade, foi um despertar espiritual. Eu ia muito na Sótão, uma boate na galeria Alaska, em Copacabana. Chegava la por volta das 22h e ficava na recepção. As pessoas me cumprimentavam e iam se agrupando pra me ver contar piada. Foi assim que pensei: “Essas pessoas estão aqui para me ouvir - de graça. Por que não ganhar dinheiro com isso?”. Me montei uma vez e fiz um show, acompanhado por uma banda de Ipanema. Foi um sucesso. Tinha 17 para 18 anos, mas como era gordo e barbudo, parecia maior de idade.

Como nasceu a Lorna Washington? O nome veio de duas razões: a primeira é uma grande amiga que eu tenho em Washington, nos Estados Unidos, chamada Lorna. A segunda é que sempre fui apaixonado por Judy Garland, a mãe de Liza Minelli [atriz e cantora norte-americana]. No segundo casamento a Judy teve uma menina chamada Lorna, que é cantora e tem a estrelinha dela na calçada da fama em Hollywood. Quando me pediram um nome artístico, botei “Lorna Washington”. Gosto muito, acho forte. Mas vivem me chamando de Losna, Borna e até Norma [risos].

Quais eram as suas referências na época que você começou? Me inspirei em várias. Rogéria, Marlene Casanova, Claudia Celeste, Maria Leopoldina. Todas da primeira geração de travestis.

Existe uma diferença entre transformista e travesti. Você se chama de travesti? Não. Vim na contramão de todas elas. A primeira travesti que despontou aqui no Brasil foi um bailarino trazido de Paris por Carlos Machado [empresário da noite carioca que montou espetáculos e casas de show de grande destaque nos anos 1940 e 1950]. Estreou em Copacabana e foi um grande sucesso. Na época não existia o tratamento hormonal de hoje e quando viram aquela bicha deslumbrante, todas quiseram ser femininas como ela. Surgi na contramão, porque era gordo, peludo, negro e não tinha pretensão de ser feminina. Eu teria estrelado filmes lindíssimos do Almodóvar ou Felini se eles tivessem me visto naquela época. Me achava engraçadíssima vestida de mulher, nunca me achei bonita. Meu único compromisso era me divertir, sem compromisso com qualquer feminilidade.

Você se entende como uma artista cômica, então? Com toda certeza sou uma atriz cômica.

Você também faz stand up comedy? Faço de tudo. Apresento, falo e canto. Stand up é um nome recente. Brasileiro tem essa mania de pegar esses termos dos Estados Unidos. Chico Anísio já fazia humor nesse estilo, mas ninguém o chamava de stand up. Hoje, só não faço esse tipo de comédia porque fico sentada devido ao andador, mas posso dizer que faço sit down comedy [risos].

O mundo das transformistas sempre teve o estereótipo da prostituição. Já te ofereceram fazer programa? Não me ofereceram, imagino, por não ter uma beleza considerada 'feminina'. Como convivo com muitas travestis e por me vestir de mulher para fazer show, acabei tendo muitas amigas travestis. Uma que é minha amiga-irmã é a Luana Muniz, a rainha da Lapa. Eu penso que para poder falar de alguma coisa é necessário passar por ela, e eu queria falar sobre travestividade. Resolvi um dia me depilar todinho, da cabeça aos pés, botei uma minissaia e fui pra a Mem de Sá [avenida no centro do Rio de Janeiro que é famosa pelos pontos de prostituição de travestis] para ver como que era essa vida. Fui pra lá, vi que as meninas têm que ser muito homem para fazer o que fazem, tem que ter muita dignidade porque é muito ruim, muito difícil. Mesmo aqueles clientes que te dão condições de vida, que passam com os seus carrões, vindos do trabalho, te querem na rua, naquele horário, mas não te querem no supermercado, não te querem no hospital, não querem numa igreja, não te querem num lugar público, não te querem de dia. Só te querem de noite e ali. É interessante ir até lá e ver esse mundo para perceber que não tem vida fácil pra ninguém, não.

Você chegou a fazer programa nesse dia? Fiz vários! Mas tive que me descaracterizar de mim mesmo, tirei os pelos, tudo. Mas eu nunca mais fiz. Eu já tinha provado do bolo, ia provar de novo pra quê? Já tinha me refastelado!

LEIA TAMBÉM: Prostitutas são mulheres empoderadas ou vítimas?

Quando você começou a se transformar o Brasil ainda estava sob a ditadura militar. Existia uma repressão por parte do governo, da polícia? Pra caralho. A gente não podia sair na rua vestida de mulher. As travestis que saiam à noite eram presas num poste. Depois eles levavam as bichas para lavar latrina na delegacia. Nunca aconteceu comigo porque eu não saía de mulher na rua.

Mas havia invasão nas boates? Muito. Nas boates gays era proibido se beijar. Podia olhar e conversar mas na hora de beijar o garçom impedia. Eu vivenciei várias vezes essas invasões.

Pra falar ainda sobre o passado, quais músicas ou artistas foram referência para você? Qual foi a importância da Papagaio[boate gay de destaque no Rio durante os anos 80] para a cena gay do Rio de Janeiro? Antes nós vivíamos na Galeria Alaska, em Copacabana. Além disso havia o Cabaré Casanova no centro, com a Meime dos Brilhos e a Lola Montese. Também havia algumas casas no subúrbio onde aconteciam mais festas. A Papagaio veio na Lagoa, um lugar de turismo. O dono era o Ricardo Amaral, grande nome da noite carioca que teve negócios até em Nova York. Lá nós conseguimos um público que pegava todos os nichos: artistas da noite, cantores, atores e atrizes, estilistas internacionais e nacionais e nessa época não havia essa palhaçada de área VIP. Todo mundo entrava na fila para pagar, era muito democrático. Existia na verdade mesas com quatro cadeiras ao redor da pista. Se você quisesse, sentava lá, se não quisesse, sentava na bancada, um espaço ao ar livre onde você podia sentar e fumar. Era um espaço bem democrático.

E você conheceu muita gente lá, né? No meu camarim passaram várias pessoas. Monique Evans, Armina Campelo, Elza Soares, Beth Carvalho...tanta gente. Na primeira montagem de As Noviças Rebeldes, do Wolf Maia, todas as atrizes passaram por lá.

Uma coisa muito importante na sua história é a sua militância em relação ao HIV. Como você se envolveu com a causa? Caí na causa da Aids de paraquedas. No período de Papagaio, um grupo de pessoas queria fundar um GAPA [Grupo de Apoio e Prevenção à Aids] no Rio, que só existia em São Paulo. Eles iam distribuir preservativos mas eram barrados nas outras casas noturnas. Aí um grupo do GAPA me procurou pra saber se eles podiam ir ao Papagaio e eu disse que sim, falei com a gerência da casa que eu achava que era importante fazer um trabalho de prevenção por causa da epidemia de Aids. A partir desse primeiro contato com eles se tornaram frequentes na casa. Um ano depois, fizeram uma festa para entregar prêmios à pessoas que ajudaram a causa. Foi aí que conheci grandes celebridades de causa como o Helio Daniel, o Netinho, a Neusa Amaral, uma atriz que já trabalhava na causa dos hemofílicos, a médica Marcia Rashid etc. Aí começou a minha militância. À convite da Marcia, comecei a fazer um trabalho no hospital em que ela trabalhava. O público eram pessoas que já tinham passado pela etapa da descamação da pele durante o tratamento contra o vírus. Eu conversava com elas, a gente ria muito, contava histórias e assim a ajudava os que chegavam lá e se sentiam com medo. Fui me envolvendo, levado pela solidariedade, por ver como as pessoas estavam morrendo em virtude do preconceito que existia ao redor delas. Não podia ver aquelas pessoas todas morrendo e não fazer nada, ainda mais eu, que sempre detestei preconceito.

Você é soropositiva? Não. Houve um período em que me mataram muito, sabe? Eu não podia ter uma gripe que o povo falava “ihh, agora ela vai” [risos]. Se você abraça a causa do câncer, ninguém diz que você tem câncer. Mas, se você abraçar a causa do HIV é porque você tem Aids.

Pra você, que já era militante, como foi a morte do Cazuza, por exemplo? Não era novidade. Não foi nem o primeiro famoso que vi definhar e falecer. Eu estava muito acostumado a ver isso. Chegava no hospital e via pessoas que estavam há dois dias sentadas numa cadeira, sem lugar para deitar.

E a diabetes, como isso influenciou na sua vida? Tive uma doença chamada osteomielite em decorrência da diabetes. Há 11 anos eu tive um machucado no pé que tratei por dois anos com dermatologista, mas meu pé infeccionou. Os ortopedistas queriam amputar o pé e o angiologista queria amputar abaixo do meu joelho. Foi aí que encontrei uma enfermeira chamada Mônica Matosinho, que me sugeriu um tratamento alternativo para evitar a amputação. Há dois anos, infelizmente, a infecção subiu. Fiquei 4 meses internado, fiz 4 cirurgias. Fui obrigado a tirar músculos, a perna direita ficou menor que a esquerda e tive que fazer enxerto. A partir daí tive que usar o andador.

E qual o impacto disso para as apresentações? Nenhum. Há 10 anos eu já não usava saltos. Depois dessa última internação eu estava em casa e ninguém me chamava para fazer nada. Um dia um dos clientes antigos me perguntou “por que você não volta a fazer show, Lorna?”. “Não sei”, respondi. Ele disse “você nunca foi de dançar muito, sempre entrevistou as pessoas, fazia o sofá da Hebe”. Aí eu despertei e falei “é verdade, eu já fazia o sofá da Hebe”. Passei a fazer sentado. Entro no palco de andador, me sento à mesa, deixo o andador de lado, canto, dublo, mexo com o povo, se tiver que trocar de roupa eu saio, troco de roupa, volto e pronto. Agora têm até me chamado mais para me apresentar para as pessoas da terceira idade. Depois do show as pessoas vão me encontrar e falam “ihh, menina, eu também operei”, ou “ahh, minha hérnia de disco é terrível, mas você me deu muita força, que maravilha, muito obrigada”.

Você é uma pessoa muito animada. Existe alguma coisa te deixa deprê hoje em dia? É ver que ainda se mata tantas pessoas por crime de homofobia, de xenofobia. O ser humano, que é um ser que raciocina, continua matando o outro em nome de um deus. Não sei que deus é esse que mandar matar! Você vê os evangélicos fazerem a Bíblia de desodorante; botam embaixo do braço e falam mal dos outros, elegem deputados e vereadores pra dizer que família homoafetiva não é família, dizem que família é pai e mãe e uma criança, que dois homens, duas mulheres ou uma pessoa solteira que adota uma criança não é família. A gente, que é homossexual, só adota filho que os heterossexuais jogam fora.

O que você pensa de políticos que se opõe à causa gay? Acho que são todos uns filhos-da-puta! Ao invés de eles irem tomar conta do rabo deles, eles ficam tomando conta do rabo dos outros. Se eu dou o meu rabo, ou se eu empresto, ou se eu enfio alguma coisa no meu rabo, é uma coisa minha, ninguém tem nada com isso, caralho! Um fdp como o Bolsonaro, que fala que filho gay tem que apanhar, um bando de safado sem vergonha que fica falando o que não deve. Aí você sabe que uma pessoa dessa não é do bem. Eu, hein!

A cena gay mudou muito desde seu início de carreira? Tudo mudou, meu filho. Sempre houve uma média. De uns tempos pra cá tudo ficou medíocre. O mundo ficou medíocre, não só a cena gay.

Artisticamente, você fala? Em todos os sentidos. Vou te dar um exemplo. Antigamente, quando você falava em atrizes e cantoras, falava em Bette Davis, John Crawford, Elizabeth Taylor, Carmen Miranda, Marilyn Monroe, Fernanda Montenegro, Meryl Strip, Marília Pêra. Cantoras como Maria Alcina, Maria Bethânia, Gal Costa. Agora você vê umas atrizes medíocres. Na música você vê Anitta, Claudia Leitte, Ludmila. Isso é de uma mediocridade muito grande! Eu vi a Nana Caymmi, a Dolores Duran, que cantava e escrevia letras incríveis como “Por causa de você”, num pedaço de papel. Ela deu esse papel pra Tom Jobim, que resolveu fazer a música. Hoje em dia não tem letra, nem nada. É só mostrar a bunda.

A que você atribui essa derrocada cultural? À televisão, à falta de leitura. Ninguém quer ler porque é difícil. Você tem que pensar e pensar é um problema seríssimo porque quando você pensa, você discerne as coisas nos pequenos detalhes, as coisas que não foram ditas. Se você não lê, não aprende essas coisas.

E sobre a questão da visibilidade dos homossexuais hoje? A abordagem midiática melhorou? Há pouco tempo tivemos a primeira cena de sexo gay em TV aberta. Desde que o mundo é mundo, barata, mosquito e viado existem e o povo até agora não se acostumou. Uma cena daquelas acontece desde sempre. Não acredito que houve melhora. Só que existem coisas que não têm mais como negar, por exemplo a nossa existência. Não dá mais pra negar a nossa existência. Chamam a gente de minoria mas o que mais tem no Brasil é negro, mulher e viado. Não sei que caralho de minoria é essa! Quando não é viado é bissexual. Heterossexual é muito pouco. Não tenho nada contra a heterossexualidade, pelo contrário. Eu só acho que é uma coisa tão frágil que o povo tem um medo dela quebrar, uma coisa pavorosa. Por isso se incomodam tanto com os homossexuais. Mas, apesar dessa visibilidade toda, também temos tido muita repressão. No congresso, Projeto de Lei que criminaliza a homofobia não passa. A família homoafetiva não passa. Nós investimos, nós pagamos impostos, segundo a Constituição nós somos iguais perante a lei mas na prática nós não somos iguais. No Brasil o preconceito não é falado, não é explicitado, ele é velado.

ASSISTA: Quem disse que roupa tem gênero?

Seu humor tem sempre um tom de crítica? Tem que ter, né. O humorista é um político frustrado. Ele consegue através do humor visualizar todas as dificuldades que existem no mundo. A única maneira da gente sobreviver é através do humor. É quando as pessoas relaxam que você consegue mandar seu recado. Eu, por exemplo quando faço uma festa e olho pra um casal eu digo “esse homem é lindo! Eu chupo ele, mas eu chupo de camisinha porque eu não sou uma qualquer…”. Aí, já incuti a mensagem da importância de usar a camisinha.

Você acha que o mundo das transformistas e drag queens foi glamourizado com o RuPaul’s Drags Race [reality show da TV americana que apresenta uma competição entre drags] ? Acredito que sim e que é tudo muito válido. Eu estava vendo uma entrevista da RuPaul [drag queen americana, negra, e que apresenta o programa de TV]. Um negro ativista americano falou que ela não representava o movimento negro porque vivia de peruca loira. Ela disse: “Não sou aceita pelos brancos porque eu sou negra. Não sou aceita pelos negros porque eu sou gay. E não sou aceita pelos gays porque sou afeminada”. Me coloco na mesma posição. As pessoas tem uma mania de jogar a gente pra lá e pra cá e a gente acaba levantando bandeira de tudo quanto é lado. No fim, acabam sempre nos marginalizando.

O movimento gay no mundo inteiro existe por causa de nós, as transformistas e travestis. Fomos nos que a pintamos a nossa cara e fomos primeiras a ir para os meios de comunicação falar da nossa causa, da militância, não só por nós mas pelo grupo ao qual pertencemos. A grande maioria só quer se vestir de mulher, dar pinta, mas não luta. Toda vez que vejo em veículos de comunicação um transformista, penso que não é só ele que está sendo julgado ali, é toda a classe a qual pertence. A gente tem que saber muito bem o que fala e estar muito bem preparado, porque vêm coices de todos os lados. Se você não representa bem, é toda uma classe que está sendo mal representada. Aqui também temos várias grandes representantes, como a Rogéria, a Nany People, a Isabelita dos Patins. O que aconteceu com a RuPaul é que ela deu visibilidade a latinos, a negros, a asiáticos, a gente de todo lugar que pode ascender. As pessoas têm muito essa coisa de valorizar o que está distante e não valorizar o que se tem em casa.

Financeiramente, dá pra viver bem fazendo as apresentações ainda hoje? Dá, eu sou muito controlada. Lorna gasta muito, mas Celso não gasta nada, menino! [risos].

Créditos

Imagem principal: Anya Chibis