”Nossas músicas trabalham muito a autoestima, o resgate da cultura africana, mas não falam mal do branco. Apenas falam positivamente sobre os negros”, diz Vovô, fundador do histórico bloco baiano

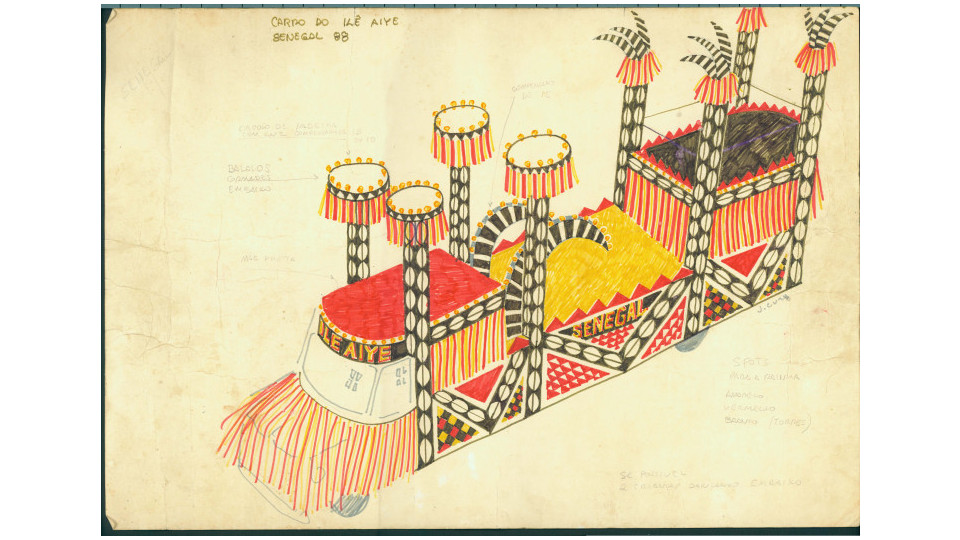

Quem já viu o Ilê Aiyê desfilar no carnaval na Bahia sabe o quanto é “bonito de se ver”, como canta Caetano em “Um canto de afoxé para o Bloco do Ilê”, música que compôs junto com o filho, Moreno Veloso, em homenagem ao primeiro bloco afro do Brasil, que, neste carnaval, sai nos dias 2, 3 e 5 de março. O porta-voz de toda a trajetória de festa e resistência do Ilê é Antonio Carlos dos Santos Vovô, 66, que fundou o bloco em 1974 e se tornou uma lenda do carnaval baiano.

As atividades do bloco começaram enquanto Vovô (apelido que depois foi registrado como nome), ainda trabalhava como encanador caldeireiro em um polo petroquímico de Salvador. Com o dinheiro que recebia, “patrocinava” os ensaios. O bloco foi tomando forma e ele resolveu abandonar o emprego para se dedicar exclusivamente ao carnaval. O nome, a princípio, seria Poder Negro, em homenagem ao movimento black power, mas, em votação, o coletivo optou por Ilê Aiyê, que significa “nossa casa” ou “nossa terra”, em iorubá.

LEIA TAMBÉM: Alê Youssef - O carnaval é que nos une

Criar um bloco para celebrar a cultura negra naquela época era uma atitude suspeita. “Qualquer manifestação cultural era tachada como comunista. No primeiro ano, o bloco saiu com 100 pessoas. Muitas não foram porque os pais não deixaram, com medo da ditadura”, relembra Vovô. Hoje, o bloco chega a reunir 2 mil pessoas na avenida.

A formação do bloco só foi possível com a força de Mãe Hilda Jitolu (1923-2009), ialorixá do terreiro Ilê Axé Jitolu e mãe de Vovô. A condição para que ela desse sua bênção ao bloco era de que também pudesse desfilar na avenida. “Na época, tinha muito essa coisa de que bloco era só para homem. Mas, no Ilê, não. Desde o início, a maioria é de mulheres. Eu apareço na frente, mas quem manda são elas”, enfatiza o criador do bloco. A matriarca foi responsável pela criação da Escola Mãe Hilda, que desenvolve uma série de projetos sociais e pedagógicos que levam conteúdos da história negra e africana para a comunidade do bairro Curuzu, em Salvador. Toda a pesquisa feita para composição dos sambas-enredo, inclusive, se transforma em material didático depois do carnaval.

Em conversa com a Trip, Vovô fala sobre o trabalho do bloco em promover uma “reaproximação com a África”, a participação de negros e brancos na luta contra o racismo e episódios marcantes em 45 anos de estrada.

Aperte o play e leia a entrevista ouvindo uma playlist com artistas que homenagearam o bloco em suas letras e também canções do próprio Ilê Aiyê.

Trip. De onde veio seu apelido?

Vovô. Eu tinha uns nove anos quando fui pra escola vestindo um paletó que era de um primo, que sempre dava roupas pra gente. Chegando lá, o pessoal começou a dizer que parecia um velho, um vovô. Até as professoras começaram a me chamar de vovô. Quanto mais eu brigava, mais pegava.

Qual era sua relação com o movimento black power? Nossa formação política era o que a gente tinha de referência em casa, do movimento negro americano. Nossa estética nos anos 70 era só black power, calça boca de sino, camisas justas, a música, James Brown, essas coisas. Eu tinha muita admiração pelos Panteras Negras. A informação chegava através dos discos. Por incrível que pareça, tinha uns colegas evangélicos mais libertários, Testemunhas de Jeová, que tinham contato com uns americanos. Eles traziam roupas usadas dos Estados Unidos e a gente pegava.

Qual o legado que Mãe Hilda deixou para o bloco? Minha mãe deixou a lição do respeito às mulheres, de ter orgulho da nossa raça. Ela falava muito da questão social, da educação. Não pode ser só 10, não, o negro tem que ser 11! Ela sempre bateu muito isso. Minha mãe faleceu em 2009, mas, na Liberdade [bairro onde cresceu, próximo ao Curuzu], a gente nunca sofreu discriminação porque ela era muito respeitada, tinha um bom relacionamento com os pessoas de outras religiões. Ela não tinha estudo, foi alfabetizada com quase 50 anos, mas tinha uma visão além do tempo.

Qual o tema do bloco para o carnaval 2019? O tema é “Que bloco é esse? Eu quero saber”, uma homenagem aos 45 anos do Ilê. É o nome de uma música nossa que foi gravada por muita gente [como Gilberto Gil, O Rappa e Daniela Mercury]. A gente faz muita pesquisa para criar os temas, são conhecimentos que antes só estavam nas mãos de pesquisadores europeus. A gente dá nossa contribuição fazendo essa reaproximação com a África. A gente faz o carnaval com educação, os temas viram material didático.

LEIA TAMBÉM: O cinema negro de Jeferson De, considerado o Spike Lee brasileiro

Como o Ilê Aiyê trabalha a questão do racismo? A gente trabalha a questão racial numa boa, as crianças já crescem melhores, superam o ranço da escravidão. Nossas músicas trabalham muito a autoestima, o resgate da cultura africana, mas não falam mal do branco. Apenas falamos positivamente sobre os negros. No Brasil, em todas as instâncias de poder, só tem branco. Nós não conseguimos nos eleger. Quem está no poder, só escolhe pessoas brancas para trabalhar, já está introjetado, é assim que funciona. Na luta contra o racismo temos que trabalhar tanto a cabeça do branco quanto com a do negro. Um dia, eu tava varrendo a garagem de casa e uma senhora me chamou e perguntou onde o dono da casa estava. Eu disse: “Ele não está, não”. E era uma mulher negra.

Enxerga algum avanço na discussão sobre racismo no Brasil? Racismo sempre existiu e continua existindo. Na Bahia a maioria da população é negra, é a “capital do axé”, “a terra da felicidade”... a gente não sabe que felicidade é essa. Hoje as pessoas estão discutindo mais isso. O povo negro está um pouco mais aparelhado para a discussão. Mas tem uma coisa que eu sempre digo: existe o ranço da escravidão mental. Tem muito negão aí, preparado intelectualmente, com a vida resolvida, mas que tem muita atitude contra seu irmão. Eu tento lembrar o pessoal mais jovem que essa briga não é minha, é nossa, é coletiva. Não é uma luta social, é racial.

O que exatamente seria o "ranço da escravidão mental"? Vou dar um exemplo. Uma cara negro saiu da periferia, tem um bom salário, mora num condomínio bacana e começa pensar que virou branco. Tá enganado. Se ele esquece que é negro, alguém vai lembrar. Pra polícia, o negro sempre é o vilão. Eu fico impressionado quando pessoas negras dizem que nunca foram discriminadas. Eu sou uma pessoa conhecida, que viaja o mundo e no avião tem gente que não quer sentar junto de mim e troca de lugar... Uma vez eu tava no Rio de Janeiro e entrei num restaurante caro. Três senhoras me viram e automaticamente abraçaram a bolsa delas. Eu fiquei meio chateado, mas logo me acalmei. Falei: “não se preocupem que hoje eu não tô roubando, só vim almoçar, mesmo”. Elas pegaram a bolsa e se mandaram.

Acha que vai melhorar? É possível. Vai demorar um pouco, mas é possível. Eu penso muito no trecho de um samba do Nelson Rufino que diz que vai ficar melhor, é só dar mais um pouco na cultura e na educação. Só assim vai ser possível a gente viver junto.