Esqueça JP Morgan… conheça

JP Barlow, letrista do Grateful Dead, assessor de Dick Cheney e arquiteto do ciberespaço

Certa noite, nos anos 80, vivendo como um cowboy no Estado do Wyoming, John Perry Barlow recebeu a visita de Sigmund Freud. O bom doutor falava em alemão, é claro. E Barlow o entendia com clareza. No mundo dos sonhos ele era fluente no idioma. Já havia recebido a visita do general Bismark, de Goebbles, de Wagner e de outros notórios da Germânia. Mas foi Freud quem veio lhe dar a melhor das lições.

“Barlow”, disse o austríaco, “eu finalmente descobri o que é a neurose.” Sigmund prosseguiu: “Neurose é a incapacidade de lidar com a ambiguidade”. Boa definição, mas redundante como conselho na louca vida desse homem que, de acordo com o diagnóstico do dream Freud, era um poço de sanidade. Ambiguidade é o métier de John Perry Barlow desde que, em 1964, recém-desiludido com seu fanatismo mórmon, tomou LSD.

Até aquela madrugada da visita de Freud, Barlow já havia feito Deus e o diabo. “Um anjo duplo”, ele se define, “que passa informações para os dois lados.” Mas não havia como prever, em seu remoto rancho, a que ponto a neurose global chegaria nos 00’s. Ou melhor, os “Oh-Oh’s”, como Barlow batizou a equivocada década que chega ao fim com ares de fim dos tempos. E não havia como prever o quanto ele, John Perry Barlow, teria diretamente a ver com tudo isso.

Nem eu tinha como prever há seis meses, quando comecei a cortejá-lo para uma entrevista, o quanto o sujeito se mostraria a mais bem-acabada encarnação da ambiguidade, do que significa, na essência, a crise. Barlow me cozinhou em mensagens pelo Facebook e pelo telefone. Adiava sempre, em carinhosos recados, para a semana seguinte. Meses passaram até que em um domingo, dez da noite, bate o celular. “Pode ser AGORA?” Em 15 minutos eu tocava a campainha do Toad Hall, famosa casa ciberpsicodélica de San Francisco onde Barlow mora de favor.

Eu conhecia seu currículo de letrista do Grateful Dead, de ativista político, de rancheiro no Wyoming, de republicano, de ativista antiarmas nucleares, de assessor de campanha de Dick Cheney, de insider da guerra fria, de arquiteto da internet, de libertário cibernético, de assessor no Ministério da Cultura de Gilberto Gil, de bon-vivant, de palestrante de fóruns sociais marxistas e de fóruns econômicos, de radialista, de ensaísta da revista Wired, de professor de Harvard, de figura fácil no festival Burning Man, de um irrecuperável usuário de substâncias ilegais e roupas de couro. Não tinha como saber, no entanto, que sua ideia de um jantar seria uma pizza de pepperoni da Domino’s.

Debruçados sobre as 12 fatias, tomando champanhe e ouvindo MPB, foi Barlow quem conduziu a entrevista. Não parecia exatamente preocupado com o que eu tinha para perguntar. A matéria para a revista brasileira já estava na cabeça de John Barlow.

Me fala, John. Como você está vendo a crise no mundo? Eu tenho pensado muito sobre o Brasil ultimamente. Muito mesmo. Vocês têm muita sorte de terem sido moldados por jesuítas. Eles sabem que o mundo não é tão preto no branco. Os EUA ainda são escravos do pensamento puritano. Bem e mal, bem e mal… Isso vai ser a nossa ruína, sabia?

Em que sentido? Bem… Nos anos 60 a gente não tinha uma ditadura porque não precisava de uma. Mais da metade do país se comportava como se estivéssemos sob um regime militar. A sombra desgraçada da guerra fria e da cultura puritana. Lula, Gil, Caetano, esses caras todos foram massacrados em seu tempo, insistiram e, eventualmente, tomaram o poder. Eles foram uma inspiração muito grande para mim nesses últimos anos de Bush. E agora, talvez, nossa hora tenha chegado com Obama. Mas… logo agora? Pena.

Pena? Porque vai tudo despencar. A boa-nova é que vai despencar essa ideologia falida, essa ideia de que você pode controlar o mundo, mas os bancos e os bilionários podem fazer o que querem. Que podem inventar dinheiro.

OK, mas o que diabos isso significa? O que é dinheiro, no fim das contas? Dinheiro, originalmente, era sal. Algo que valia para todos, servia para mediar trocas. Eventualmente chegamos ao ouro, e nos serviu bem por muito tempo. Até que Nixon, para financiar uma aventura militar, tirou a gente do padrão do ouro e disse que o dólar era o lastro. E isso só funcionou porque tínhamos um sistema de crença muito sólido. Os brasileiros acreditavam que nosso dinheiro era mais sólido do que o deles, e isso segurava tudo de pé. Mas agora…

Agora o quê? Me explica. Eu nunca fui economista. Mas em 1998 fui considerado uma das 25 pessoas mais influentes no mercado financeiro, vai vendo. Eu achei divertido. Uma vez abri uma palestra com a seguinte pergunta para diretores do FED [Federal Reserve System, o Banco Central americano]: “Alguém aqui sabe me dizer o que dinheiro é?”. Vinte minutos nessa, até que um disse: “Dinheiro é o que Alan Greenspan diz que é”. E eu não podia imaginar resposta melhor para aquela pergunta. Mas, recentemente, Greenspan disse que ele também não sabia o que dinheiro era. Hoje não temos nada para acreditar e, queira ou não, os EUA estão arruinados – e vamos levar o resto do mundo conosco.

“Dinheiro perderá relevância e outras coisas vão ganhar valor. tipo pacotes de marlboro e balas de AK-47”

Como serão esses tempos, algum palpite? Vai haver um grande reajuste. O dinheiro está nessa fase em que todo mundo sabe que não há base. Dinheiro vai perder relevância e outras coisas vão ganhar valor. Tipo pacotes de Marlboro e balas de AK-47. Coisas que você não pode fabricar em uma sociedade sem economia. Eles deveriam saber disso, vendo o que aconteceu no fim da União Soviética. Mas estavam muito ocupados escrevendo cheques.

Então é apocalipse mesmo? Sim. Mas não é o fim do mundo. Apocalipse é revelação. Depois do caos, no fim disso, haverá um momento iluminado, quando todos esses filhos da puta que valem bilhões de dólares vão valer nada também.

E qual a revelação? Que o capitalismo era um jogo comprado, que não era mercado livre, mas um trambique mesmo. Talvez os bilionários saiam bem disso tudo. Mas eu realmente espero que eles se danem. Não estamos longe disso. Acho que já aconteceu.

E por que não estamos no caos já? Parece o Titanic 10 minutos depois do impacto no iceberg. As pessoas não sabem o quão fundo a gente vai. E todo mundo ainda dançando no salão. Enchendo os drinks. Mas eu vou estar bem, e acho que você também.

Por que nós dois? Primeiro porque nós temos um senso de humor negro. Isso é uma vantagem descomunal. Porque, se a coisa virar uma merda mesmo, vamos achar engraçado. E isso, nos EUA, virou artigo raro. Puritanos não sabem rir, muito menos das desgraças.

Durante a conversa, nós rimos, verdade, de desgraças. Da burrice alheia, da nossa. De quando Barlow chegou ao Rio de Janeiro e tomou um enquadro de policiais em Ipanema, com arma na cabeça. E rimos de como minhas perguntas e suas respostas não tinham a menor importância. O futuro era mais do que nunca uma ficção. E uma vida que abraçou tanta incoerência como a de Barlow não poderia me oferecer respostas claras. Apenas mais incertezas.

Ele mudava tanto de assunto que eu sabia que não estava com uma entrevista na mão. Mas uma conversa interessante e desconexa. Com um rascunho do que, um dia, poderia ser uma entrevista. O que mais me perturbava, fora o prazo de fechamento, era ver Barlow escravo de seu iPhone, do Skype, do Facebook.

Interrompia respostas profundas sobre a vida para mandar uma mensagem de texto para uma amiga de 20 e poucos anos. Voltou a fumar naquela noite para acompanhar uma amiga russa que passou para uma visita. Claramente, naquele domingo, Barlow me parecia uma vítima do mundo que ele próprio criou. Da dislexia do ciberspaço.

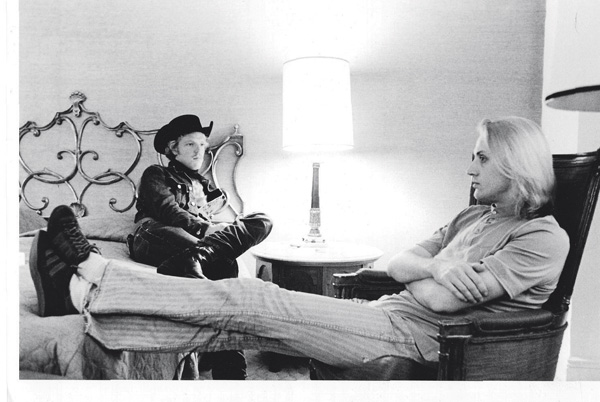

Exatas 96 mensagens de texto foram necessárias para marcar nosso próximo encontro, seis dias depois. Barlow me carregou para uma oficina de reparo de artigos de couro onde deixou três pares de botas e uma calça. Aguardando sua indumentária, a entrevista recomeça.

Você acredita que esse país seja uma democracia?

É mais democrático do que eu gostaria. Se a população vê o mundo por esse mapa distorcido que é o da TV, então você tem um governo de uma multidão alucinada. Respondendo a ameaças que não existem. No Brasil é melhor porque todo mundo de alguma forma sabe que é besteira, que o governo é corrupto sempre. Tem essa palavra: jeitinho.

Escuta… Você fez campanha pro Dick Cheney em 1978, para deputado pelo Wyoming. Quando ele virou esse gênio do mal?

Dick Cheney sempre foi o mesmo. E a grande piada que ninguém sabe é que ele talvez tenha salvo a humanidade da aniquilação.

Oi?

Ninguém sabe, mas Cheney foi responsável pela maior aposta já feita no planeta. A máquina do juízo final. Os MX 100, supermísseis nucleares apontados para a Rússia. Se eles atacassem os EUA, todos os mísseis voariam automaticamente, independente da ordem de qualquer um, e seria o holocausto nuclear. E sabe o que é duro? Ele estava certo. Deixou a Rússia de joelhos. Não tinha como continuar a guerra fria. A KGB surtou. Só tem um probleminha. Os MX ainda estão ligados.

Você não acha bizarro ter sido republicano?

Havia uma linha libertária. Desisti quando a turma do Bush chegou à Casa Branca.

O Nixon impunha moral na sociedade… Enquanto você estava com o Grateful Dead, ele começava a guerra às drogas. Ela foi previsível. E necessária.

Necessária?!

[Suspira] Sim… Se a gente tivesse dado ácido para todo mundo esse país teria sido arruinado. Hoje eu levo LSD muito a sério. E não se faz isso com milhões de pessoas ao mesmo tempo. Se você vai passar algumas horas incapaz de juntar as peças do que você considerava si mesmo, melhor não estar cercado de um monte de outros egos semidesintegrados.

Neste exato ponto já estamos sentados em um bar na beira da baía de San Francisco, tomando doses duplas de vodca, quando as pupilas de Barlow dilatam, bem como suas respostas e metáforas. Um claro sentimento de potência e grandeza começa a permear suas histórias. Sem hesitar, Barlow admite que, sim, ele estava subindo em uma trip de ácido naquele momento. Logo, era minha obrigação jornalística mudar para um assunto mais adequado.

Qual a sua ideia de alma, Barlow?

Fui ateu depois que deixei de ser mórmon. Mas depois de tomar LSD ficou inegável que havia essa presença sagrada. Aí uma coisa aconteceu. Eu me apaixonei, um amor gigantesco. Um ano depois a gente resolveu casar e ter filhos. No dia seguinte eu a coloquei em um avião em Los Angeles para ir a Nova York. Quando foram acordar ela no pouso, estava morta. Sem nenhum sinal prévio, morreu simplesmente. Então eu tive que acreditar que algo individual acontece depois da morte. Se você quer ver demais uma coisa, você vê. E hoje eu vejo que a alma se ergue para fora da membrana espiritual e o corpo se forma ao redor dela.

“Não existe bem e mal na verdade. Sofrimento, medo, esse mundo aqui é só para dar um contexto para o amor”

Então Deus, com consciência, existe?

Minha prova de que Deus existe é que há uma entidade que me faz piadas brabas. Como uma câmera escondida falando: “O que ele não sabe é que ela vai cair morta no avião. Olhem bem a cara dele quando descobrir que o amor de sua vida se foi para sempre”. Acontece que do outro lado não existe tempo e espaço, não tem certo e errado, só amor. Eu percebi que nós viemos para o mundo material para que o amor tivesse contexto. É o medo, a dúvida, a pobreza, os caras ricos de Wall Street e toda a merda. E essa é uma coisa que Gil representa com todos seus ossos: o mundo sempre vai ser uma merda, mas isso não te exime da responsabilidade de tentar fazer a sua volta melhor. Eu dei minha vida, a muito custo, por uma ideia de liberdade: o direito de qualquer um saber qualquer coisa. Não interessa o risco que isso envolve. Meu propósito na vida é garantir o direito das pessoas saberem tudo o que há para saber.

Enquanto respondia, John começou a chorar. Nossa conversa no pier se estendeu até o pôr do sol, mais de seis horas direto, em que me contou sobre a infância, sobre as tours pelo mundo com o Grateful Dead, os bastidores de Washington, a fundação da Wired e sobre mulheres.

O problema é que ele e eu ficávamos mais altos de vodca, e o LSD não era exatamente um Engov. Enquanto voltávamos ao Toad Hall, me convenci de que um homem viajado como Barlow saberia chegar em casa vivo. Mesmo quando cantava Leonard Cohen de olhos fechados pilotando o carro emprestado nas ladeiras de San Francisco.

Já em casa, Barlow fala da última vez que viu Jerry Garcia vivo. Interrompe a frase e cai dormindo na poltrona. Me certifico de que ele está respirando bem, acomodo-o melhor. Antes de ir embora faço ele responder a última pergunta do dia: tá bem, Barlow? “Claro… do jeito que dá…”

No dia das fotos, Barlow me pede um favor. Se poderia levá-lo à delegacia de polícia. Sua moto havia sido roubada na noite anterior e encontrada pela polícia na madrugada. Fui. Barlow parece outro homem. Calado, carrancudo. Age como se a carona fosse uma obrigação. Não se acanha em mandar infinitas mensagens de texto em vez de entrar na fila do Detran local. Sua saúde está precária, andar por um corredor é um esforço físico e mental.

Quando ele chega à sua moto, a máquina não pega. Barlow parece travado demais para aquela pesada BMW de 1970 que ele comprou zero aos seus 22 anos. Com aquela moto ele levou uma vida épica, lendária. Cruzou o país várias vezes em diferentes estados de consciência. Ela havia sido guinchada pela última vez exatamente em 1970, enquanto assistia à gravação de American Beauty, o álbum fundamental do Grateful Dead. Vê-lo assim, ofegante e rabugento, me fez pensar na crise. E se, afinal, Barlow era tão bom assim com a ambiguidade. Se sua vida foi essa louca e abençoada aventura, seu declínio deveria vir acompanhado de simpatia. Ou de humor negro…

Pelos dias seguintes não pude escrever. Muito do discurso não dualista parecia balela quando pensava no Barlow da moto guinchada. E escrever sobre minhas péssimas impressões daquela data derradeira seria injusto com ele. A única solução para entender Barlow me pareceu fazer o que Barlow faria, dilatar as pupilas e ir ao Golden Gate Park com um caderno.

Tudo dentro dos conformes até que um fluxo comprido de pensamento joga meu ego a um metro e meio de mim. O que Barlow me disse não era mais importante, mas o que ele não disse era. Seu olhar triste ao falar com a filha ao telefone, seu quarto repleto de potes de comprimidos e roupas sujas pelo chão. O ar abatido por trás da gargalhada explosiva ganhava um sentido oculto: quanto mais rica e interessante a vida, mais triste é envelhecer. Quanto mais prazer um homem acumula, mais dói a decadência, as rugas, a coluna.

Ele, que surfou a ambiguidade sem cair na incoerência, não me parecia mais um personagem a ser descrito. Parecia eu mesmo. As perguntas que eu tinha feito até agora não interessavam mais. Todas as dúvidas que eu tenho sobre John Perry Barlow são as mesmas que tenho a meu respeito. Eu sou John Perry Barlow.

San Francisco agora é um caldo sensorial e, a duas quadras de casa, vejo a moto dele. Tiro uma folha de meu bloco e escrevo um bilhete para deixar no banco da BMW. Quando ouço uma voz rouca: “Hey, Bruno”. É John Perry Barlow. Não preciso dizer muito para que ele entenda minha situação. Ele me leva de novo ao Toad Hall e não olha seu celular na próxima hora. Eu tinha algumas perguntas para fazer, e John tinha algumas coisas para falar.

Você é John Perry Barlow?

Eu sou uma coleção de crenças, ressoando átomos em um evento no espaço-tempo que se chama John Perry Barlow. Eu não sei o que o “eu” significa. Parece uma construção – e bem frágil. Me responda. Onde minha mente acaba e a sua começa? Se você souber, eu te digo quem é John Perry Barlow.

Você sente falta da família?

Sim. Minhas filhas me procuram, mas minha ex-mulher pela primeira vez em 17 anos de separação não quer mais me ver. Minha atual namorada é incrível, mas, pra ser sincero, amanhã ela volta de viagem e estou assustado.

Por quê?

Eu voltei a beber pesado no dia da nossa entrevista e todo dia desde então. Voltei com cigarro. Eu preciso parar. Ela tem 36 anos e quer ter filhos. Seria um vandalismo ela não ter filhos. Se eu não for esse cara eu preciso sair da frente.

Você está disposto?

Não sei porque, pela minha idade e meu estilo de vida, posso não estar vivo para criar. Mas eu sei de uma coisa… eu sou duro pra matar.

Você parece estar em uma época escura da vida.

Sim. Mas em comparação com as desgraças das pessoas… Não posso reclamar. Moro nessa casa sem pagar aluguel. Tenho mais amigos do que qualquer um que eu conheça. Tenho 61 anos, abusei do meu corpo e tem garotas de 25 querendo dar pra mim. Isso é suficiente para muita gente. Não pra mim…Sou feliz, mas não sou contente. Não me sinto muito conectado.

Você é um gênio?

Bem… Eu digo coisas que soam óbvias assim que eu digo, mas que ninguém havia percebido. Essa é minha ideia de gênio. Fazer o complicado simples e óbvio. Mas não é algo que eu simplesmente faço.

Exemplo?

Decidi nomear o ciberespaço. Decidi que o espaço que você ocupa quando está ao telefone ou na rede precisava ter um sentido de lugar, ter uma identidade política. Só então se pode discutir as consequencias econômicas e sociais dessa dimensão que a humanidade criou. Outra foi entender que a noção de propriedade intelectual não ia mais funcionar.

E você se sente em crise por estar ficando velho?

Antes eu assistia às pessoas com escárnio. Agora é com o coração aberto. Eu não julgo, porque eu fiz muita merda. E essa mudança no jeito que eu vejo a vida vale toda a decrepitude que eu sinto. Não existe crise porque crise é tudo o que há. Mas, seguinte… posso te perguntar uma coisa?

Claro.

Fala, o que estava escrevendo naquele bilhete para mim?

Bem… “John Perry Barlow esteve aqui.”

[Explode uma gargalhada.]

LEIA TAMBÉM

MAIS LIDAS

-

Trip

Bruce Springsteen “mata o pai” e vai ao cinema

-

Trip

O que a cannabis pode fazer pelo Alzheimer?

-

Trip

Não deixe a noite morrer

-

Trip

Entrevista com Rodrigo Pimentel nas Páginas Negras

-

Trip

5 artistas que o brasileiro ama odiar

-

Trip

Um dedo de discórdia

-

Trip

A primeira entrevista do traficante Marcinho VP em Bangu