Sorin flutua, ora com a literatura, ora com o futebol. Leia as Páginas Negras com o ex-jogador, que agora se destaca como apresentador

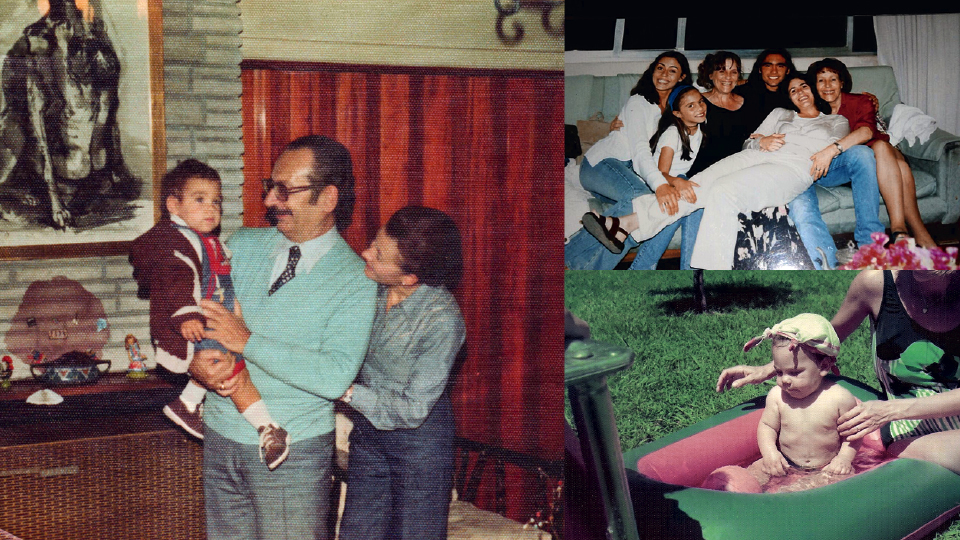

“As raízes são mineiras.” Juan Pablo Sorin, 41, brinca enquanto pega um pão de queijo, servido junto com um cafezinho coado, no apartamento em que mora, em São Paulo. Nas mãos, porém, estão a cuia e a garrafa térmica. O chimarrão é bebido a cada pausa. Sorin não é de ter pressa. As características como jogador e cada vez mais como comunicador se mostram completamente ligadas à personalidade de Juanpi – assim é chamado por familiares, amigos e imprensa na Argentina, sua terra natal –, e se estende a toda a família. Elisabetta, sua filha de 8 anos, me nota olhando a estante de livros e se apressa em me apresentar quem estão nas fotos dos porta-retratos, conta histórias, diz quando foram tiradas. “Papai, onde está o livro que escrevi na escola?” Estão à vontade.

Para ele, Sol Alac, sua mulher há 18 anos, e até mesmo para Betta, receber pessoas é bastante natural. “Em Hamburgo, a gente tinha um sofá, uma televisão e umas almofadas grandes na sala, só tinha isso, e convidamos vários amigos – e alguns que depois viraram amigos – para ver um clássico da Argentina e fazer um jantar. É um jeito de se comunicar, de conhecer pessoas. A gente faz isso há muitos anos”, conta Sorin, para explicar como o programa #Se joga em casa, que ele grava na sala do seu apartamento e exibe via redes sociais, nada mais é do que a transposição audiovisual da personalidade da família.

LEIA TAMBÉM: Sol Alac tem luz própria

Na primeira temporada, passaram pelo sofá de Sorin Seu Jorge, Criolo, Marcelo D2, Andreas Kisser, Badauí e os rappers do Haikaiss; na nova, veremos Gilberto Gil, Caetano Veloso e mais um monte de gente que ele ainda não quer contar. Os clichês e estereótipos do futebol são deixados para trás com a mesma naturalidade com a qual, enquanto jogador, deixava para trás os estereótipos de sua posição – e também laterais e volantes adversários, que não sabiam como acompanhar um lateral esquerdo que, quando deixava a defesa, flutuava em campo, ora como ponta, ora até como centroavante.

No Brasil, ele é apenas Sorin, simples como o nome, nunca se deslumbra com a fama; com a vida e com as palavras, sim. Se fala de futebol com a paixão juvenil de quem escala de cabeça o grande Argentinos Juniors de 1985, seu time do coração, é verdade menos óbvia que o assunto futebol pode demorar um tanto para chegar se por acaso o ex-jogador começar a falar sobre literatura. Os livros entraram em sua vida na infância, tal qual a bola, e desde sempre mantém ambos por perto. Nas estantes, nos aparadores, na mesa de centro, onde há uma superfície plana na sua casa, há um livro. Nenhum decorativo: as marcas de manuseio não deixam dúvidas. As bolas pelos cantos também não são poucas, tampouco são decorativas. “Eu fico pensando, ou falando no telefone, ou planejando coisas, e batendo bola. É um jeito até de me concentrar mais”, explica.

Realismo mágico

Mais do que o gosto pela leitura, esses livros despertaram no garoto Juanpi o desejo e a capacidade de ver os personagens do mundo real com a mesma curiosidade de quem descobre um personagem literário. Daí para querer escrever foi um caminho tão natural quanto era, para o mesmo garoto, sonhar com uma carreira de sucesso no futebol. “Como eu viajava muito para os treinos, eram horas de leitura”, conta. “Eu sempre falo que aqueles caras que de alguma maneira me acompanhavam viraram meus amigos invisíveis, amigos desconhecidos.” A lista de “amigos desconhecidos” é extensa, mas de alguns ele lembra recorrentemente: Julio Cortázar, Osvaldo Soriano, Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano, Pablo Neruda, Chico Buarque, Paulo Leminski. A cada autor se somam relações com a sua vida: Sorin busca livros nas estantes, mostra trechos. “Sou muito das raízes argentinas, latinas, sul-americanas... De alguma maneira, você começa a conhecer os seus países vizinhos através dos olhos deles, através das letras deles”, explica.

Fronteira, aliás, é coisa que a família Sorin ultrapassa com naturalidade. Itália, Brasil, França, Espanha e Alemanha são os países em que moraram durante a vitoriosa carreira do lateral argentino. Decidiram ficar, por agora, no Brasil, onde o hoje apresentador de TV é fenômeno de popularidade na mídia esportiva com o programa Resenha ESPN.

Do futebol, se despediu em 2009, jogando pelo Cruzeiro, clube no qual é ídolo eterno. Betta estava no colo enquanto ele dizia adeus aos torcedores que lotaram o Mineirão para a partida de despedida, que teve ainda um show do Skank. Ela tinha ainda poucos meses de vida, uma vida que foi iniciada no Brasil. Betta, não só no coração, é mineira de nascimento. “Quando ela ia nascer, eu falei para ele [Sorin]: ‘vamos ter ela aqui’. Eu queria ter essa raiz”, conta Sol. A família Sorin escreve sua história com um realismo mágico. “Tem verdade” é frase que se ouve dos dois, o tempo inteiro.

Trip. Qual foi a maior realização da sua vida?

Juan Pablo Sorin. Tem momentos que lembro e sorrio sozinho, me fazem flutuar. Ser campeão do mundo com 19 anos [na Copa do Mundo Sub-20 de 1995, no Qatar], sendo capitão da Argentina, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Quem não viveu não sabe. Para quem sonha, continua sendo um sonho. Até hoje nos falamos no WhatsApp, fizemos um encontro de 20 anos...

E a maior frustração foi não ter ganhado uma Copa? Sim. A frustração tem a ver com você saber que tem a capacidade, mas a sensação é de ter dado tudo. Dá raiva, mas foi muita felicidade vestir a camisa argentina.

Você tem algum arrependimento? Não, nenhum. Até porque as minhas decisões sempre tiveram a ver com felicidade e não com priorizar o material.

Priorizar salários parece muito comum no futebol hoje. Chegava uma oferta, desde a época do Cruzeiro, ou do River, e eu falava: “Tá bom, me deixa pensar”. Se vou pra Ucrânia, talvez fique longe da seleção. Estou fora. “Mas é muita grana!” Tudo perfeito na conta bancária, mas se me afasta do meu sonho, que deixei de fazer um monte de coisas para conseguir, seria como me trair.

Você parece ter tido desde muito jovem um senso de responsabilidade. Tem uma coisa de responsabilidade, sim. Eu já fui capitão [quando criança] no time de baby fútbol [similar ao futsal], colocavam uma fitinha vermelha no meu braço. Isso te faz ser observador, pensar no outro, ter sensibilidade... Sou agradecido a minha família, porque não so-fri o que muitos outros jogadores, que não tinham o que comer, sofreram. Sou uma pessoa muito melhor a partir do futebol, porque me conectou com pessoas que vinham de outras histórias e tinham coisas muito mais importantes, inclusive que as minhas, para contar. Eu vivo isso desde que tenho 6 anos.

Seis anos? Como foi seu início no futebol? Meus avós moravam em Floresta [bairro de classe média de Buenos Aires] e a gente ia muito pra lá nos fins de semana, um típico almoço de família, e depois ia bater bola com meu pai numa pracinha lá perto. Foi lá que começou essa história com o futebol. Um treinador de um clube de bairro, chamado Walter, passou no carro dele, todo quebrado, e veio falar com a gente. Eu vi um cara chegando com meu pai, minha lembrança é essa – eu tinha 6 anos. Quando fomos embora, perguntei quem era. “Ele é treinador, gostou de como você chuta com a canhota e me perguntou se você queria ir jogar lá num clube que tem aqui pertinho.” Era pertinho da casa da minha vó, e a gente morava do outro lado da cidade. Meu pai fazia questão de me levar todo dia.

Você tem lembrança de uma vida em que não estava jogando? Não lembro muito. Alguma coisa da pré-escola, algumas amizades, mas as minhas lembranças sempre têm a ver com essa história ou com as bolas que tinha em casa. A parede do meu quarto era toda marcada porque eu brincava o tempo inteiro com a bola.

LEIA TAMBÉM: Quanto custa o gol de uma mulher?

Aqui também tem bola em todo lugar. Minha vida é essa e sempre foi assim.

Mas agora não tem tantas marcas na parede, ou tem? Claro que sim. Eu fico pensando, ou falando no telefone, ou planejando coisas, e batendo bola. É um jeito até de me concentrar mais.

Essa edição da Trip foi inspirada na teoria do flow, um conceito do psicólogo húngaro Mihaly Csikszentmihalyi. Ele chama de flow o estado mental em que a pessoa está completamente imersa na atividade que está executando. A bola é o seu caminho para esse estado? Poderia ser essa relação com a bola, ou até com o futebol. Algo como uma construção desse flow. Não é só chegar a esse ponto: é construir aquilo que, dentro daquele mundo, te faz muito feliz. Aí chegamos ao ponto de misturar tudo... Vem essa questão quando você começa uma outra carreira depois de se aposentar, e [essa carreira] tem a ver com a sua paixão. De alguma maneira você procura esse flow, esse lugar onde você é feliz, e não aquele lugar que te dá raiva. O futebol tem lugares que são muito escuros. Mas tudo nasce de brincar, da emoção, da paixão. É disso que eu tento cuidar, desde que comecei essa outra carreira, de comunicador, que na verdade começa muitos anos atrás.

Você chega na TV depois de se aposentar, mas, em 2005, ainda atleta, organizou uma coletânea literária, Grandes chicos, na qual publicou também um texto seu. Como nasce essa relação com a palavra? Existe uma influência de família. Quando você chegou aqui, a primeira coisa que fez foi ver quais livros estavam na estante. Isso acontecia comigo na minha casa e na casa da minha vó. Depois, quando meus pais se separaram, acontecia em três casas. Assim, você vai conhecendo mais os seus seres amados a partir dos livros que eles têm, por onde foram, por onde se aventuraram.

E você se aventurava também. Foram experiências fantásticas, mundos estranhos, e até experiências duras. Me lembro de dormir no que era o quarto do meu pai na casa dos meus avós e a minha cama dava de frente para a biblioteca, então eu pegava livros antes de dormir.

Lembra que livros eram esses? Lembro de um de Alvaro Yunque, que era mais de contos para crianças. Eu não podia pegar todos os livros, ler tudo que tinha lá. Mas depois eu roubava livros de tudo quanto era lado. Já na adolescência, como viajava muito para jogos, eram horas de leitura. Aqueles caras que me acompanhavam de alguma maneira viraram amigos invisíveis, “amigos desconhecidos”.

Quem eram esses caras que viraram seus amigos? Osvaldo Soriano, [Julio] Cortázar, [Gabriel] García Márquez. Sempre gostei muito do realismo mágico, sou muito das raízes argentinas, latinas, sul-americanas... De alguma maneira você conhece os seus países vizinhos através dos olhos deles, das letras deles.

Em algum momento teve espaço para sonhar em ser escritor? Quando você escreve já tem de alguma maneira um sonho, uma ilusão de que essa história que você está inventando seja legal. Não era um sonho assim: “Ah, vou ser escritor um dia”. O foco claramente já era outro. Mas, desde muito pequeno, comecei a escrever. Escrevia histórias. Depois, muita poesia, naquela época da adolescência que a gente começa a olhar pro mundo, como esse mundo pode ser duro ou cruel. Eu tentava manifestar isso em um monte de escritos que estão por aí.

Era uma forma de extravasar? Escrever é também a procura da felicidade, inclusive nos momentos de angústia. Você procura alguma coisa que deixe mais leve esse momento. Até já escrevi muitas vezes chorando, por alguma coisa que estava me fazendo mal ou algumas histórias, alguma morte... Termina sendo uma terapia muito legal também.

Agora com programa na TV, programa na internet, você continua escrevendo? Sim, sim. Quem gosta não para nunca. Na época da Copa do Mundo [de 2014], eu fazia crônicas para o El Mundo [Espanha] e para o La Nación [Argentina] e, entre eles, falaram: “Não tem problema, escreve a mesma”. Mas não vou escrever a mesma coisa para a Argentina e para a Espanha. Fazia questão de escrever uma pra cada. Não dormi porra nenhuma durante a Copa [risos], mas foi muito legal.

Você fala sempre de literatura, mas no #Se joga em casa, até agora, foram músicos os convidados. O que é marcante na música para você? Para mim, foi o Jim Morrison [vocalista do The Doors], até pela relação com a poesia. Ele citava muito [Walt] Whitman e, quando os caras que você gosta na música começam a falar também de outros poetas, forma aquela rede. Hoje é mais fácil. Na internet você encontra tudo, mas antigamente era um filme, ou alguém, que te guiava, e você tinha que ir atrás das outras influências.

Você tem uma personalidade romântica. É uma escolha, às vezes consciente, às vezes inconsciente, de procurar a felicidade. Eu sempre tive essa escolha muito ligada a sonhos... Com o sonho de virar jogador de futebol, com o sonho de escrever uma história genial ou uma poesia que alguém leia e fale que é boa. Não é tanto pelo reconhecimento: é pelo sonho pessoal de realmente fazer muito bem o que você faz.

Hoje você parece muito confortável com o que faz. Sempre fui meio bicho de revista cultural ou de revistas de fim de semana, gostava das que falavam de livros também – tinha uma muito boa, La Maga. La Maga é uma personagem do Cortázar, do livro Rayuela. A revista era genial, tinha entrevistas maiores, falava sobre o que estava acontecendo culturalmente na Argentina, os artistas que estavam vindo, escritores de outros lados, filósofos. Então começa por aí, no gostar.

Essas revistas já despertavam em você a vontade de ser jornalista? Quando chegou a idade e tive que decidir o que iria estudar, pensei que seria letras, pela minha ligação e minha paixão pelos livros. Mas a prioridade era o futebol. Estudar letras? Ler, ler, ler... “Não vai dar certo, não vou conseguir.” Aí aqueles “amigos desconhecidos” terminaram me ajudando. Tinha umas contracapas no jornal Página 12 que eram foda. Não era jornalismo, mas estava num veículo que era um jornal. Misturava o que estava acontecendo com algumas histórias. Agora eu penso e vejo que tem muito a ver com aquele realismo mágico. Aí decidi pelo jornalismo.

“Fugia da concentração para falar com as pessoas, do Peru, do Chile, do Paraguai...”

Quem fazia essas contracapas? Osvaldo Soriano, Eduardo Galeano, Juan Gelman – Gelman é um grande poeta argentino, tenho vários livros dele. Eles davam este espaço para escritores. Esperava o jornal para ler a contracapa. Fui estudar e não era para ser jornalista esportivo. Era uma escolha fora do futebol, de formação, o que eu poderia ser se não vingasse no futebol.

Como era conciliar a vida de estudante e atleta? Sempre fui meio que abandonando as turmas onde eu estava. O ensino médio, tive que terminar à noite. Todo mundo trabalhava. Eram caras de 30, 40. Eles falavam: “E você?”. “Eu jogo bola.” “Tá, legal, eu também, mas...”. Eu insistia: “Eu jogo num time. Estou na quinta divisão” – tinha 16 anos. É duro, você vai deixando os seus amigos. Quando terminei a escola, encontrei alguns deles no jornalismo, depois voltei a deixá-los [para jogar pelo Juventus, na Itália, entre 1995 e 1996]. Quando voltei pra Argentina, falei de fazermos alguma coisa juntos.

Foi nessa época que você fez o programa de rádio? Foi, começou em 1996, numa rádio comunitária. Foram quatro anos de programa, às segundas-feiras. Eu jogava no River Plate. A sacada era não falar de futebol: era um programa cultural, político e só tocava rock argentino. Era uma resistência também. É bacana o rock internacional, mas vamos pelos nossos, né?

Você falou que o programa falava de política. A maioria dos escritores que você cita são alinhados com um pensamento de esquerda ou socialista. É esse o seu posicionamento político? Sempre gostei muito mais de, em vez de falar de política, falar de social. Sempre fui muito mais ligado ao social e ao humanitário. Quando Galeano fala dos fueguitos, que cada um de nós é uma luz, é um fogo... Esse era um monstro, um fenômeno, conseguia dizer em dez linhas o que outros têm que fazer em um livro. Sempre fui muito ligado a essa mensagem de querer fazer o bem, de colocar a pessoa acima do sistema, de cuidar do outro, de valorizar o outro pelo que é, da diversidade. Me identifico muito com esse lado, mas o gosto literário... Bem, eu gosto de [Mario] Vargas Llosa e ele não tem nada a ver com isso.

É legal você falar isso em um momento em que estamos em uma horrível polarização. É uma coisa que eu até dou risada. Postei sobre o Chico Buarque e já começaram nas redes sociais os comentários políticos. Estou falando do artista, poeta, compositor, escritor. Adorei Budapeste, terminei Irmão alemão quando estava aterrissando em Berlim. Foi até simbólico, sabe quando você começa a ler rápido para que seja aquele o momento do livro? [Risos.] Algumas pessoas ficam naquela coisa: “Ah, o cara pensa assim, então vamos criticar”. Vamos valorizar o talento, o que importa para a sociedade. Cada um tem jeito de pensar e isso é o melhor na democracia. Poder debater, discutir e poder, depois dessa discussão, ser melhor. Escutar e ler aquele que tem uma mentalidade diferente talvez termine ajudando você a compreender coisas que talvez não conheça.

LEIA TAMBÉM: Uma homenagem a Mário Sérgio

Em uma entrevista de 2009, você enaltecia o crescimento de governos progressistas. Hoje, vivemos em escala global o crescimento de governos conservadores. Você pensa sobre esse momento? Eu posso falar uma coisa, que tem a ver com sonho: o nosso continente virar forte. Naquela época, quando voltamos a morar aqui, no fim de 2008, tinha essa sensação de que a América Latina ia ficar forte, que aqui tinha uma energia – e tem ainda uma energia que é única. Nós somos um continente muito adolescente, não passamos por todas as coisas que a Europa passou. Ao mesmo tempo, sempre fomos muito colonizados, muito castigados, muito invadidos, inclusive por governos de fato, como aconteceu nas ditaduras militares.

Hoje há uma sensação coletiva de falta de perspectiva. A gente sempre tem uma oportunidade, inclusive nessa época de crise. Mas para isso cada um de nós tem que colaborar, tentar fazer a sociedade melhor. E não é só em um programa de televisão ou em um jornal, é no dia a dia. Não discriminando, não tirando vantagem, não dando um jeitinho. Primeiro na tua casa, no teu bairro, na tua cidade, e depois vai ficar cada vez melhor. Parece sonhador, mas eu acho que é um caminho.

Morar em apartamento tem a ver com segurança? Tem medo? Sim, até porque eu viajo muito, agora nem tanto se comparar com o início, mas eu ainda viajo muito. E a vida tem que ser feliz o tempo inteiro. Às vezes é melhor ser mais prático. A gente adora casa, talvez em outro momento, estamos em um apartamento por uma questão de segurança. Dá raiva, mas a realidade te mostra outra coisa. Mas não adianta ficar só na raiva de algo, tem que entender de modo mais profundo: “Por que está acontecendo tudo isso?”.

Você se envolve com projetos sociais? Tentamos interagir muito com a sociedade, mesmo com os produtos que a gente faz, com os livros, com o programa. As pessoas adoram porque a gente não faz isso com aquele ar de “vamos defender um governo, um jeito de pensar”. Ao contrário: chamamos pessoas que têm uma voz, que vieram de um lugar menosprezado, discriminado. É o caso do rap, né? Os Haikaiss. Quem são os Haikaiss? São meninos de 25 anos que têm uma mensagem, que fazem vídeos, e em tudo que eles fazem tem uma coisa de autodidata e de construção. Eles conseguem puxar os meninos novos, que talvez não tenham hoje uma identificação política, mas têm uma identificação com eles – isso aconteceu comigo também, com a música naquela época. Ou uma mensagem de outro cara que é um monstro, como é o Criolo, que é mais zen, uma mensagem de introspecção, mas ao mesmo tempo de protesto.

Ser curioso também é algo que marca sua personalidade. Sim, e o futebol me deu a possibilidade de viajar o mundo. Naquela época da rádio, quando viajava muito jogando pela Libertadores, eu meio que fugia da concentração para falar com as pessoas do lugar. Queria saber o que estava acontecendo no Peru, no Chile, no Paraguai... Naquela época não tinha internet, você sabia algo por um filme, ou então de um escritor. E de repente eu estava naquela cidade. O mínimo que eu poderia fazer era sair pela rua para ouvir as pessoas. Eu escrevia meio que um diário do lugar e depois lia no encerramento do primeiro bloco [do programa de rádio].

Com essa mentalidade, você morou em vários países: Itália, Brasil, Espanha, França e Alemanha. Foram muitas experiências legais, conheci muitas pessoas e muitos lugares. Ao mesmo tempo, o futebol também te deixa um pouco isolado. Você treina, vai pra casa, concentra, vai pra um hotel, vai pro aeroporto. Fica meio afastado da sociedade. Depende muito da sua iniciativa, de chegar em Liverpool e ir conhecer o The Cavern Club... Aprendi muito com o ser humano, fizemos amigos em vários lugares. Nesse ponto, agradeço muito à Sol. Eu sou sociável, mas também sou um pouco solitário. Ela é o contrário. Era ela quem quebrava o gelo nos lugares, que falava de fazer um jantar. E isso vai chegar no que a gente faz hoje, que é abrir nossa casa para pessoas legais.

O #Se joga em casa e o Resenha ESPN são criações da Elis Produtora. Como surgiu a ideia de criar uma empresa com a Sol? A Elis Produtora nasce como um sonho, que na época era ajudar a Argentina. Era uma época de caos, cinco presidentes e um vazio político muito grande. Queríamos ajudar de alguma maneira que não morresse só em uma ação. A gente doava dinheiro, doava comida, juntava pessoas para fazer algumas ações pontuais, mas sonhávamos em incentivar a cultura e, de alguma maneira, deixar alguma coisa para o futuro. Esse projeto foi o Grandes chicos. O dinheiro arrecadado foi para reconstruir escolas e incentivar a leitura. A gente publicou o livro em 2005, mas levou três anos para fazer. A partir daí posso falar que nasce a produtora, sem saber que ia se chamar Elis [homenagem à filha Elisabetta].

E vocês assumem a produção de tudo que envolve sua carreira? Quando chegou a minha despedida, em 2009, a Sol foi a cabeça da organização. Ela e o departamento de marketing do Cruzeiro, mas quem fez toda a idealização foi ela. Claro, entre nós, íamos falando o que a gente poderia fazer para ficar bacana. Porque o Cruzeiro me ofereceu uma coisa que eles nunca tinham feito, que era uma despedida para um jogador. E aí outra vez, em vez de pensar em quanto eu posso ganhar, pensamos em fazer uma puta festa, mas que fosse social também, para ajudar as pessoas através da despedida.

“Cada um de nós tem que tentar fazer a sociedade melhor. Não tirando vantagem, não dando jeitinho”

Acabou sendo um evento enorme, arrecadaram 80 toneladas de alimentos. Foi uma festa com o Skank cantando pela primeira vez no Mineirão, um jogo entre amigos artistas e amigos do futebol, com caras que eu admirava, tipo o Sócrates. Teve o Sócrates na minha despedida, puta, que legal! E depois teve um jogo oficial, porque eu queria terminar minha carreira jogando 90 minutos. Foi um jogo do meu último time com o meu primeiro. Eu sou torcedor do Argentinos Juniors e do Cruzeiro, então misturava tudo. E terminei dando a volta olímpica com a camisa da Argentina. Foi uma noite mágica, um final incrível para a minha carreira. E era mais um início, com essa produtora que não tinha nem nome. A gente coloca alguns anos depois, já com meu futuro na comunicação bem definido. Na frente ou atrás das câmeras. Agora mesmo, fizemos uma coprodução para o clipe da Sol nos Estados Unidos, e eu estava lá, trabalhando como produtor.

Desde quando vocês estão juntos? Desde 1999. Na época, eu estava no River.

Ela acompanhava futebol? Não, nada a ver. Ela nem sabia que eu jogava, que era profissional. Ela estava em uma novela, depois fez um videoclipe – ela é atriz. Estava fazendo uma peça de teatro também, estava bem nesse mundo do underground, do teatro, mundos que para mim eram fascinantes, e bateu, né? Faz 18 anos. A gente se conheceu e eu acompanhava, era meio penetra. Fui no casting dela quando ela fez um videoclipe. Queria que fosse minha namorada [risos].

Ela não tinha ideia de que você era jogador? Não, na Argentina, ela nunca foi em estádios. Depois que ela ficou sabendo, eu falava para ela ir e ela sempre falava não. Foi quando a gente veio pro Brasil [em 2000] que ela começou a entender muito mais qual era a paixão e o que significava pra mim o futebol. Ela virou torcedora do Cruzeiro.

Até então ela não torcia para nenhum time? Ela tem um time dela, que é o Boca Juniors, por causa da família. É até legal ter um clássico em casa [risos].

Você tem uma história vencedora no River Plate, virou torcedor? Não, sou torcedor do Argentinos Juniors e tenho um carinho muito especial pelo River. Acho que você não muda de time, né? Eu sou muito fiel. Fui torcedor do Argentinos quando criança, estive na arquibancada, pequenino, com meu pai. Fui gandula, virei jogador. Fui pra seleção [em 1995] sendo jogador do Argentinos. Foi tudo um grande sonho cumprido.

Como foi essa primeira convocação para jogar pela Argentina? Você esteve na seleção a carreira toda praticamente, desde o sub-20. Eu chego primeiro na maior. Com sete jogos no Argentinos, vem a primeira convocação do Daniel Passarella [zagueiro argentino campeão do mundo, em 1978 e 1986]. Ele me convoca como revelação. Foi capa do jornal El Gráfico. Eu ia treinar de bonde. Na época do Argentinos eu não tinha carro, não tinha nada. A capa do jornal foi eu subindo no bonde, indo pra seleção. Aí o Burgos [goleiro argentino] me falou: “Você, onde vive?”. Ele hoje é auxiliar do Diego Simeone no Atlético de Madrid e foi muito parceiro meu na seleção e no River. Ele tinha uma banda de rock também. É uma ligação total. Eu falei o bairro que eu morava e ele: “Amanhã eu te pego, fique tranquilo” [risos]. Ele desviava uns 15 minutos da casa dele e me levava. E mandava bala com o rock. Foi outra influência de música boa. Ele colocava Whitesnake, muito tango... De vez em quando eu colocava alguma musiquinha também, mas ele sempre foi o louco pela música.

Você foi lateral a vida toda, mas sempre com muito gosto por atacar. Os desejos de criança ficam para sempre. E esse começo no futebol, de querer fazer gols, de querer estar na frente, marca minha vida para sempre. Eu gostava do jeito de jogar daqui [do Brasil], esse sentimento de que o lateral era livre, podia atacar à vontade.

Foi complicada a adaptação ao Brasil quando chegou ao Cruzeiro? O início não foi fácil. Era a contratação mais cara do time: um cabeludo, pernas magras... “O que foi que a gente comprou?”, né. Tive que me adaptar ao gramado, que na época era alto, e às características do futebol brasileiro. Quando a gente ganha a Copa do Brasil [em 2000] tira um certo peso dos primeiros meses, em que eu não conseguia fazer gol – sempre ficava perto. A torcida começou a entender que tinha um cara que deixava tudo, que se entregava pela camisa, que ia ser sempre assim. Não ganhamos tudo que poderíamos ter ganhado, mas criou minha história com o Brasil e minha primeira despedida daqui se fecha de um jeito incrível, com o título da Copa Sul-Minas, já vendido para a Itália. Eu faço o gol, corto a cabeça.

“O sonho de virar jogador ou de escrever uma história genial, não é pelo reconhecimento”

O tal jogo que você relata em uma carta para os cruzeirenses quando vai para a Europa. Eu escrevo viajando e nos dias posteriores, já em preparação para a Copa do Mundo [de 2002, a primeira pela seleção principal]. A Sol lê e me fala: “Se você não mostrar isso, você é muito egoísta”. Ela tinha razão. Hoje tem rede social, naquela época não tinha. Consegui expressar isso no papel, virou essa carta-crônica sobre aquela tarde, que já nasce nas bandeiras argentinas... Ia começar o jogo e eu, argentino, vendo muitas camisas da Argentina, faixas, balões. Foi muito forte. Por mais que te contem essa história, quando você vê e vive em carne própria, a um minuto de jogar uma final... Foi realmente alucinante.

Como você acha que surgiu essa identificação tão gigante? Tem a ver com a entrega. Minha vida está ligada a algumas palavras que me descrevem muito bem: entrega e fidelidade. Entrega é a raça e é o sentimento de pertencimento, de que eu nasci para estar nesse lugar, com essa torcida, para viver momentos incríveis, momentos duros. Além da minha técnica, de um gol lindo, de uma caneta, uma letra, um cruzamento, acho que essa entrega e essa raça também ficam para sempre.

Sua carreira termina em um Mineirão lotado pra se despedir de um ídolo do Cruzeiro, mas também da Argentina, maior rival da Seleção, em um estádio que, por sua causa, chegou a comemorar um gol argentino contra o Brasil, em 2003. Tem isso ainda no meio. Fui para a Europa e essa é a primeira vez que eu volto para o Brasil para jogar. E era o primeiro jogo das Eliminatórias, no Mineirão. Puta, tudo tem a ver com Minas, com Belo Horizonte, com meu relacionamento. Tinha pessoas no aeroporto, no hotel. Eu estava emocionado. Joguei muito bem aquele jogo, a Argentina até jogou muito bem. Perdemos de 3 x 1, aqueles três pênaltis do colombiano [o árbitro Oscar Ruiz] e do Ronaldo. E quando eu faço o gol, no momento, eu não percebi, até porque fui pegar a bola. A gente estava perdendo. Mas eu senti alguma coisa e não sabia se era minha imaginação, por estar no Mineirão. Depois repercutiu a notícia de que a torcida gritou o gol da Argentina. E aí você não entende mais nada. Não sei se tem uma palavra para explicar isso aí.

Isso explica você ter ficado aqui? Teve receio? A idolatria do cruzeirense é inabalável, mas, como comunicador, precisaria da simpatia de todos. A gente gosta de derrubar todas as rivalidades… A fronteira da língua, a rivalidade absurda entre Brasil e Argentina, gostamos de unir nossas culturas, nossas forças, até pensando no continente. Quando falamos de ficar, tinha a ver com isso – não com a política, mas com o social, de ser cada vez mais forte como continente. Já temos um compromisso aqui, você vai levando isso com você por onde vai. Saímos há 18 anos da Argentina – a gente sempre volta lá, cria projetos, mas de repente você vira meio que cidadão do mundo. A gente podia ter ido para Paris, recebi uma homenagem linda lá. Temos amigos queridos em Belo Horizonte, em São Paulo, na Alemanha, na Espanha… Hoje estamos aqui, amanhã não sei, sendo como nós somos. Somos totalmente passionais. Vamos na emoção, no instinto, na projeção do que pode acontecer. E vamos um pouco em busca dessa felicidade.

Voltar para a Argentina seria apenas uma aposta segura? Foi supernatural ficar. Isso aí de aposta mais segura é algo que a gente não tem.

Créditos

Imagem principal: Pedro Dimitrow