O jornalista usa seu vasto repertório de correspondente internacional para nos mostrar que o mundo não está de cabeça para baixo. É tudo uma questão de perspectiva

Não é intencional, mas, mesmo sendo absolutamente paciente e solícito, Guga Chacra pode deixar seu interlocutor intimidado. O entusiasmo com que fala, aliado à memória afiada e à espantosa capacidade de relacionar datas, nomes e eventos ao redor do globo faz a conversa tomar rumos imprevisíveis. Uma pergunta sobre seus cabelos, por exemplo, evoca a seleção argentina da Copa do Mundo de 1978, a primeira edição do Rock in Rio e os bairros preferidos dos imigrantes da antiga União Soviética em Nova York. Um a um, os parênteses vão sendo fechados e tudo se conecta.

Dar sentido a um mundo que emite sinais intensos de estar de cabeça para baixo é o que move o paulistano de 42 anos, presente na televisão desde 2012. A estreia, comentando ao vivo a Guerra da Síria no programa GloboNews Em Pauta, foi suficiente para que ele se sentisse em casa. “As pessoas acharam curioso aparecer um descabelado de terno falando de detalhes do conflito e começaram a me chamar toda semana.”

O jeito desencanado vai além do cabelo. Guga não ensaia seus comentários e está muito mais preocupado em ser didático e estabelecer um diálogo com quem o assiste do que em sair bem na foto e emplacar frases lacradoras.

Não por acaso, conquistou espaço na GloboNews e na Globo e uma coluna semanal no jornal O Globo, onde contextualiza as notícias do dia e suas reais implicações com linguagem simples e acessível. De uns tempos para cá, passou também a acumular convites para palestras – não é impossível que fale, na mesma semana, para as comunidades judaica e sírio-libanesa de São Paulo, sendo elogiado nas duas – e acusações, à direita e à esquerda, de ser simpático a um lado ou outro do espectro político.

Alheio às polêmicas da política brasileira, ele mantém um lugar neutro na polarização e gosta mesmo é de falar da Síria, tema que dará origem ao primeiro livro que ele escreveu sozinho, depois de dois em parceria com outros autores. A obra sai até o fim do ano pela editora Todavia e busca retomar as origens da formação do país e os motivos da guerra civil, além de sua relação pessoal com o lugar. “O mais triste desse conflito é que ninguém imaginava que algo do tipo era possível na Síria”, lamenta. Mesmo no auge da guerra, Guga se aproximava dos aspectos de normalidade que resistiam no país, explorando o Instagram e o Google Maps em busca de praias no trecho entre Lataquia e Tartus ou clubes esportivos na capital.

Ciclos

Acostumado a ler movimentos políticos pelo mundo todo e a se ater aos fatos, Guga consegue driblar as ondas de pânico que podem dominar setores mais progressistas diante de resultados eleitorais como o Brexit ou a vitória de Donald Trump. Para ele, a ascensão de certos líderes é parte dos ciclos naturais de alternância do poder. “Ao mesmo tempo que esses movimentos de direita acontecem, há o fortalecimento de uma nova esquerda no Ocidente. Os prefeitos de Nova York, Londres, Paris, San Francisco, Washington, Madri, Lisboa, Berlim, Amsterdã, Barcelona, Munique e Tel Aviv – todos progressistas – são prova disso.”

Foi em uma dessas metrópoles cosmopolitas, a Nova York onde mora, que Guga encontrou a Trip em uma gelada tarde de dezembro para a entrevista a seguir.

Trip. Por que você resolveu ser jornalista?

Guga Chacra. Por ser fanático por futebol, cresci lendo a Gazeta Esportiva e os cadernos de esportes do Estadão e da Folha todos os dias. Depois comecei a ler sobre política, internacional, lembro do breaking news da Guerra do Golfo, as imagens da CNN… Tinha 15 anos. Também gostava muito de rádio, principalmente futebol, mas ouvia as notícias. Eu não tinha ideia de que seria jornalista. Achava que seria geógrafo, por gostar do mundo, de entender os países e depois os conflitos. Na minha cabeça, era o geógrafo que estudava isso. Quando fui me aproximando do vestibular, ainda tinha dúvidas entre economia, relações internacionais, mas acabei prestando ciências sociais e larguei… Fiz economia e jornalismo ao mesmo tempo, passei no trainee da Folha e fui caindo para o jornalismo. Diferente de muitos dos meus colegas, que gostavam de escrever desde sempre, eu gostava de notícia. Nunca fui um repórter investigativo, eu gosto mesmo é do breaking news e hoje sigo a linha do jornalismo didático, dando contexto em cima da notícia. Geografia, de certa forma, não é tão distante do que faço, mas medicina [a profissão do pai, o endocrinologista Antonio Roberto Chacra] nunca passou pela minha cabeça. Medicina ninguém faz querendo mais ou menos.

O que mais te interessava nessa época, além da Guerra do Golfo? Eu era um moleque de clube. Nem sei se isso ainda existe. Eu voltava da escola, descansava um pouco e ia para o clube. Chegava umas horas antes do treino de polo aquático e ficava lá bagunçando. Fim de semana eu sempre ia para Juquehy [litoral norte de São Paulo] e adorava surf de peito, com pé de pato e pranchinha. Nunca fui baladeiro. Ia em festas, mas nunca gostei muito, porque eu não bebo. Hoje tomo uma taça de vinho, mas nunca fiquei bêbado.

Não gosta da ideia de perder o controle? Sim, essa é a primeira coisa. A segunda é que eu não gostava do sabor de cerveja ou destilados e a terceira é que eu tinha o sonho de jogar polo nas olimpíadas, então eu fazia tudo certinho. À minha volta, todo mundo bebia, fumava maconha, mas eu nunca gostei. Não era careta, é que eu gostava de zoar as pessoas, então não podia estar sem controle.

Esse comportamento na adolescência costuma estar ligado a um desejo de aceitação. A turma do polo já te dava isso? A sensação de jogar polo é muito parecida com a de jogar futebol, no sentido de formar laços fortes entre todo mundo ali. Se você ganha ou perde, é todo mundo junto. A diferença é que, além de ser na água, tinha certo glamour no passado – em 1920 [a modalidade] estava na primeira participação do Brasil nas olimpíadas – e, se você quer jogar polo, só tem quatro clubes na cidade de São Paulo. Eu jogava no Paulistano, e o Pinheiros era melhor – além disso eu sou Palmeirense, então nunca era campeão de nada. Mas eu achava que ia jogar polo, que teria bolsa para a faculdade pelo esporte. Até por isso eu era mau aluno – não mau elemento, mas bagunceiro, cheguei a repetir de ano. Achava que o polo ia resolver tudo.

Em que momento você percebeu que não? Comecei a desencanar de treinar a sério com uns 18 anos. Fui fazer cursinho e virei o maior CDF, passei no vestibular da USP duas vezes. Depois, com o curso de jornalismo na Cásper Líbero e o trainee da Folha, não tinha mais tempo para treinar. Fui voltar a jogar polo aquático pela Columbia University, já morando em Nova York. Só aí eu ganhei um campeonato.

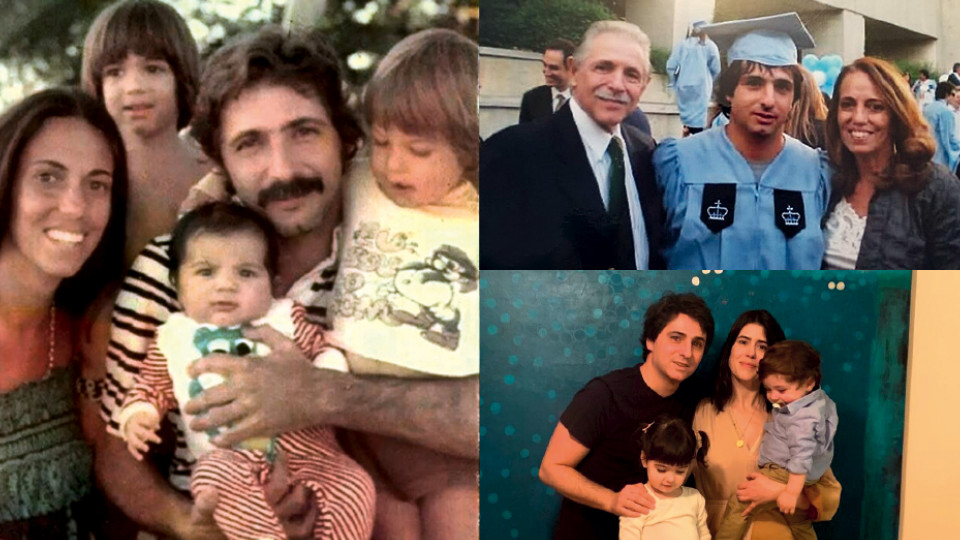

Como você começou no esporte? A minha mãe [Isabel Chacra] foi atleta campeã sul-americana de natação [em 1962], então a gente nadava desde pequeno. Aí, com

11 anos, como eu não era um bom nadador, era meia-boca, fui para o polo. É um esporte com uma pegada meio Exército de Brancaleone, joga o cara mais gordinho, joga o que não é o nadador top. Não é popular, obviamente, mas tem um aspecto democrático. Depois da Columbia, me viciei em nadar, especialmente o borboleta. A água é o único lugar em que você consegue ficar solto, eu adoro. Piscina para mim é como uma religião. Procuro uma em todo lugar que vou e tento nadar uns 20 minutinhos. Já nadei na que abrigou a Olimpíada de Berlim, de 1936. É animal.

Quando você vem ao Brasil, o litoral norte de São Paulo ainda é destino? Sempre. Hoje fico mais na Barra do Sahy, até porque tenho nostalgia quando vou para Juquehy. Não é que seja ruim hoje, mas é muito diferente de 30 anos atrás. Meus avós morreram, não tem mais aquela turma grande.

Suas memórias de infância são de lá? A maior parte da minha memória é da praia, na casa onde meus avós moravam [o imóvel, contruído em 1860 e comprado pelo avô nos anos 50, atualmente abriga o restaurante Gulero, administrado pelo irmão mais velho, Robert]. Lembro bem de terminar de ver o Jornal Nacional e sair com a minha avó, meus irmãos e minha mãe para ver a praia à noite. No inverno, às vezes acendíamos a lareira, era muito gostoso, sinto muito falta. Lembro também de ir para a praia logo cedo, no período menos quente, de maio a setembro, e olhar o mar de ressaca. Acho lindo. Quando você mora fora, perde muitas sensações. É claro que eu acompanho os acontecimentos do país, mas é diferente. Quem mora fora parece que congela o país no momento em que saiu. Sou congelado em 2005. O Seinfeld fala que você congela na vida quando casa, continua usando as mesmas roupas, ouvindo as mesmas músicas. É curioso encontrar o pessoal que mora aqui [em Nova York] desde os anos 80; para eles o Brasil é um lugar imaginário, que não existe hoje. E outra coisa interessante é que você continua enxergando os amigos daquela forma, embora todo mundo tenha casado, tido filho. Muitas vezes a turma não se encontra muito, mas, quando chega o cara que mora fora, vira um motivo para todo mundo se reunir. Isso acontece muito comigo.

E tem certo estranhamento, nesses casos, por terem passado muito tempo longe? Não, são os meus amigos de infância. Por mais que todo mundo tenha mudado, mantemos a intimidade dos tempos de polo aquático. E também as minhas amigas da adolescência. Uma das minhas melhores amigas é a jornalista Julia Duailib, minha colega de GloboNews. É a turma da minha infância, a gente andava junto na praia.

Você namorou muito, era pegador? Não… Sempre estava com alguém, meio que namorava. Namorei bastante tempo, sempre estava apegado a alguém.

E como você conheceu a Ana Maria, sua mulher? Ela também era sócia do Paulistano, morava no meu bairro e tinha casa na praia, mas, como é sete anos mais jovem do que eu, na minha adolescência ela ainda era criança. Fomos nos conhecer quando eu tinha 26 e ela, 19. Apesar disso, o pai dela já sabia quem era a minha mãe, por causa do clube, e o padrasto dela conhecia bem o meu pai, que conhecia bem o pai desse padrasto. Ele era um médico urologista, professor do meu pai na Escola Paulista de Medicina e o padrasto foi aluno do meu pai na Paulista e também é professor lá. Mas a gente não sabia de nada disso. Fui saber quem ela era porque um amigo meu namorava uma amiga dela e aí a gente se via na praia. Fomos conversar mesmo numa balada na praia Preta, o Banana’s. A gente trocou telefone, mas só ficou outro dia, uma terça de manhã, no clube. Isso era 2003. Começamos a namorar, mudei para cá em 2005, namoramos a distância por um ano, depois ela veio para Nova York, ficou seis meses e voltou para o Brasil. Como eu queria ficar aqui, terminamos o namoro, mas foi só por isso, não teve briga. Seguimos nossas vidas e em 2013 voltamos a nos falar. Marcamos de nos encontrar em Chicago, no verão, e resolvemos voltar. Ela veio para os Estados Unidos, passamos a morar juntos, casamos e hoje temos dois filhos, Antonio e Julia [de 1 e 2 anos]. Ficamos sete anos separados e foi um período importante para mim e para ela. Talvez não estivéssemos juntos se tivéssemos ficado direto.

O que ela faz? É formada em engenharia civil no Mackenzie, mas sempre trabalhou com marketing em grandes empresas. Aqui ela fez o mestrado em marketing na NYU [New York University], se dedicou às crianças e agora vai voltar a trabalhar.

Como é a vida de expatriado? Tem uma Nova York para cada momento. Agora, com filhos, é diferente do que foi quando a gente estudava ou só trabalhava. Hoje uso o horário do almoço para encontros profissionais ou com amigos. Quando os amigos também têm filhos, dá para marcar alguma coisa no fim de semana, mas eles são para ficar com as crianças. Não temos babá nem parentes morando aqui, então estamos sempre inventando programas. Tento levar a Julia todo fim de semana para nadar e vamos muito para os playgrounds do Central Park ou para o Brooklyn. De vez em quando, chamamos uma baby-sitter para podermos jantar fora.

Ser pai mudou você? Claro. Por exemplo, as férias. Dificilmente eu passaria férias em Miami, mesmo que de última hora, mas a minha filha queria ir para praia, porque ela ama ver o mar, pegar concha, ficar com baldinho na areia, você vê isso e é o bastante para ficar feliz. Entrar no mar junto [com ela] é a melhor coisa que tem. Quando você tem filho, muda completamente, fica mais responsável, começa a pensar mais no filho do que em você. Isso é muito interessante, você fica preocupado com o que vai ser para eles.

E a rotina? Mudou muito. Se não preciso entrar cedo na TV, levo os dois para a escola, mas antes desço para passear com o meu cachorro, o Messi. É sacanagem ficar muito mais tempo com o restante da família se ele chegou antes de todo mundo... Depois é que eu consigo parar para ler, aí eu faço questão de ver o New York Times e o Wall Street Journal no impresso. Além de eles começarem pela seção internacional, eu ainda sou fã de editor, pensar que tem uma pessoa que hierarquizou as notícias, quer que você veja daquele jeito. Às vezes, ele saca uma história que não teria tanto impacto, acho muito legal. Depois começo a ler newsletters e então sobre política no Washington Post. Aí tudo depende do horário que eu vou trabalhar, de acordo com os programas que vou fazer. Todos os dias tem o Jornal das Seis da GloboNews, às 18 horas, mas posso fazer também o Em Pauta, Estúdio I, Jornal das Dez e Jornal da Globo. Encaixo a natação antes ou depois da Globo e me preparo para as pautas que vou comentar. Não leio teleprompter, faço sempre de improviso.

Nas férias, você consegue desligar ou consome a mesma quantidade de informação? Eu tento. Dessa vez, tranquei o celular no cofre e só olhava e-mail e WhatsApp de manhã e à noite. Também parei de ver todas as newsletters que assino e restringi a leitura diária ao Times e ao Post. É doido pensar como a tecnologia mudou a forma como viajamos. Fiz intercâmbio aqui para os Estados Unidos em 1993 e lembro de ligar uma vez por semana para os meus pais e falar com meus amigos apenas por cartas. Demorava uns 15 dias para receber a resposta. Hoje ficou tudo mais fácil, claro, o Google Maps ajuda a gente a descobrir lugares que não estão em nenhum guia. Mas esse esquema de viajar e se desconectar acabou. Você pode estar tranquilo, passeando em Berlim, e receber mensagem de um grupo nada a ver, compartilhando conteúdo que você não está interessado em ver.

Em 1993 não tinha grupo de WhatsApp e as pessoas também não discutiam tanto por política, né? Eu saí em 2005, então não peguei o país polarizado. A economia sempre dividiu opiniões, mas o mundo não acabava por causa das eleições. As pessoas falavam de outros vários assuntos, ninguém ficava brigando. Mesmo trabalhando em uma empresa brasileira e estando sempre conectado, não vivo essas questões com a mesma intensidade. Observo de fora.

Mas essa polarização também é bem presente nos Estados Unidos. Sim, mas é diferente. Aqui existem bolhas não virtuais. As grandes cidades, mesmo em um estado como o Texas – Dallas, Austin, San Antonio, Houston – são em geral democratas. Em regiões como a costa leste, mesmo republicanos como o governador de Massachusetts são anti-Trump. No Brasil, é comum conviver com pessoas de inclinações políticas absolutamente diferentes das suas, coisa que aqui é muito mais raro. Procurando bem, até dá para achar um republicano entre os pais da escola da minha filha, em Manhattan, mas achar um pai trumpista é quase impossível. A elite americana é, em geral, progressista em questões como mudanças climáticas, direitos das minorias e das mulheres e políticas para imigrantes.

O que estamos vendo pelo mundo é uma divisão entre essa visão mais humanista e a dos que entendem que estão perdendo espaço com a globalização? A divisão deixou de ser prioritariamente entre centro-direita e centro-esquerda, com alguns países tendo um terceiro grupo relevante na extrema-esquerda ou na extrema-direita. Hoje em dia, as pessoas observam a centro-direita e a centro-esquerda como uma mesma coisa – ainda que dentro desse setor haja visões diferentes sobre a economia, com posições mais à esquerda, como a do [senador] Bernie Sanders, entre os democratas, ou a do [presidente] Pedro Sánchez, na Espanha, em oposição às políticas do Obama ou do [presidente francês Emmanuel] Macron. A Angela Merkel e o [primeiro-ministro canadense Justin] Trudeau – mesmo ela sendo de um partido conservador tradicional, os democratas cristãos alemães, e ele, da centro-esquerda canadense – têm essa visão de preocupação com meio ambiente, direitos das minorias e imigração. Mas como eles ficam centrados nisso, deixam de lado o dia a dia de muita gente. A direita populista soube conquistar os votos de quem está mais preocupado com outros problemas. Por exemplo: o pessoal dos jalecos amarelos na França vê, por um lado, o Macron reduzir o imposto dos mais ricos com a intenção de que eles invistam e façam a economia girar e, por outro, aumentar o imposto sobre a gasolina com o intuito de combater o aquecimento global. Isso afeta diretamente a classe média do interior, que não tem como ficar sem carro e vai ter mais gastos. É uma sensação de “ele está pensando no fim do mundo e a gente está pensando no fim do mês”, e isso gera uma reação. No caso do Brasil, é um país com muita violência, e para as pessoas essa questão, junto com a corrupção, prevaleceu sobre tudo [nas últimas eleições]. Gerou um movimento que foi contra isso, independentemente do que viesse junto. Aqui nos Estados Unidos morreram 80 mil de overdose em 2017, mais que os 63 mil homicídios no Brasil e os 50 mil mortos por ano na Guerra na Síria. Ou seja, um problema gravíssimo. Aí o cara é de West Virginia, por exemplo, de uma cidade onde existiam minas de carvão e quase todas fecharam. Ele foi demitido, não tem perspectiva de emprego, está vendo outras pessoas na situação dele se viciando em droga. Para piorar, ele acompanha pelas redes sociais a vida que se leva no Vale do Silício, em Nova York, e fica com raiva. É natural que fique com raiva.

Saber interagir com a raiva é a receita mais eficiente para chegar ao poder? Tem uma onda populista mais nacionalista, que chegou ao poder em vários lugares, mas cada país tem suas particularidades. Aqui nos Estados Unidos, eles ganharam a eleição, mas de forma alguma são majoritários. O Trump, originalmente, tinha apelo para uma minoria anti-imigração dentro do partido republicano. A sacada dele foi ver que o discurso de livre mercado da elite do partido não agradava aos setores que perderam com isso tanto em governos democratas, como o do Obama, quanto de outros republicanos, como o Bush. Acredito que o auge desse movimento foi a eleição do Trump, e agora parece estar refluindo. Alguns indicativos são a popularidade relativamente baixa [do Trump], 40%, mesmo com a economia indo bem; a eleição de 2018, que deu o controle da Câmara dos Deputados para os democratas; e sinais como as votações de Stacey Abrams, uma negra e democrata que perdeu o governo da Geórgia por menos de um ponto percentual, e Beto O’Rourke, democrata que ficou a três pontos percentuais de bater um republicano tradicional como Ted Cruz, no Texas. Em democracias sólidas como os Estados Unidos, a chegada de um Trump ao poder não é o fim.

Em outros lugares do mundo a democracia corre riscos? É complicada a história democrática da Hungria, porque é curta, pouco mais de duas décadas, e o primeiro-ministro Orbán é um líder muito hábil. Isso muda o cenário. Ele pode ser como o Erdogan, na Turquia, ou o Putin, na Rússia [presidentes eleitos que mudaram as regras para se manterem no poder]. Tem também líder populista de direita que é um fracasso. E tem que diferenciar populista de direita de direita normal, como o [primeiro-ministro] Netanyahu, em Israel.

Esse risco existe no Brasil? Acho que não. O Brasil está mudando, deu uma guinada para a direita que lembra a direita tradicional americana: pró-arma, pró-mercado, mais religiosa, protestante, conservadora de um modo geral. Acredito que é uma guinada cíclica que aconteceria de qualquer forma.

Você não comenta a política do Brasil a pedido da Globo ou foi uma decisão sua? Nunca falaram para eu não falar, mas nunca falei. Acho melhor assim, porque tem um monte de gente que pode falar melhor de política brasileira do que eu, que estou longe, mas a política externa brasileira eu comento.

O que achou do nosso novo ministro das relações exteriores, Ernesto Araújo? Ele gosta desse movimento da direita populista, o que entra em choque com a área econômica desse novo governo. Quando se tem uma economia liberal pró-mercado, pró-livre-comércio, o ideal é ter uma política externa que busque o maior número de parceiros possíveis e não seja movida por ideologias. De qualquer jeito, a importância da política externa para o Brasil é muito menor do que é para um presidente americano, que, de certa forma, é presidente do mundo. Nosso país é visto como fundamental apenas na questão do meio ambiente, por causa da Amazônia, e tem sua importância porque é um país grande e democrático, mas não é considerado uma democracia do mundo desenvolvido.

Quem é você na internet? Eu sou muito ativo no Twitter, que não considero exatamente uma rede social, mas uma fonte de informação. É excelente para quem é jornalista ou político, porque você tem uma voz direta. O debate ali também acaba sendo melhor, porque é mais público do que no Facebook e não fica aquele esgoto na caixa de comentários. Tem gente que me xinga, e eu bloqueio ou respondo com alguma ironia, mas acho que as pessoas se comportam melhor no Twitter do que em outras plataformas.

Viver em Nova York dá a você a real dimensão do que é estar com a cara na Globo? Eu sou cria de jornal – primeiro da Folha e depois do Estadão no exterior. Com a TV começou esse lance de as pessoas me pararem na rua. Não tenho a menor timidez quando estou no ar e adoro se me colocam em um palco ou uma palestra, mas se alguém me para na rua, fico tímido. Tento ser o mais simpático possível, pergunto onde a pessoa está ficando, se está gostando de Nova York, de onde ela é. Aí, se eu souber alguma coisa sobre seu lugar de origem, faço um comentário, mesmo que seja sobre futebol. São sempre muito simpáticas.

Tem brasileiro que procura você? Tem uns que escrevem, pedem para ir na TV, mas não dá para ficar levando. Na rua, encontro bastante. É interessante que você vê como está a economia brasileira. Em 2013, 2014 era muito [o número de brasileiros], depois teve uma queda violenta e agora voltou. E é legal ver que são pessoas de diferentes lugares do Brasil e que elas gostam do seu trabalho.

É difícil, entre tanta informação, separar e analisar o que interessa ao espectador brasileiro? O meu dia a dia nos Estados Unidos muitas vezes é um problema, porque fico apegado a questões que não fazem muita diferença para quem está no Brasil. O que interessa de política dos Estados Unidos é muito a política externa americana, movimentos como a guerra comercial com a China... Não adianta eu ficar falando sobre detalhes de política doméstica, aos quais eu às vezes me apego por estar acompanhando tudo pela dinâmica da imprensa americana, principalmente a TV, que virou quase mesa redonda de futebol. Os caras só discutem assuntos daqui, então acontece uma microcoisa e eles ficam horas, chamam comentaristas... Às vezes, tudo isso em cima de um tweet!

Tem interlocutores que avisam se consideram um comentário nada a ver? Não, é aleatório. Às vezes, um amigo, ou um parente. Acontece menos nos comentários sobre o Oriente Médio. Apesar de os brasileiros conhecerem menos a região do que os Estados Unidos, acaba sendo mais fácil, porque aqui é personificado, e no Oriente Médio dá para explicar mais por contextos, grupos. O que eu busco é mostrar o que está acontecendo sem necessariamente dar uma opinião. Por exemplo, a Guerra da Síria: você tem o regime ditatorial do Bashar al-Assad, que tem o apoio da Rússia, do Irã e do Hezbollah. Um regime acusado de crimes contra a humanidade lutando contra uma oposição que não é democrática, é jihadista, muitas vezes, com alguns grupos ligados a Al Qaeda e apoiados por países do Golfo, como Catar, Arábia Saudita e também pela Turquia e mesmo por algumas nações ocidentais. Mas, no fim, quem está certo na Guerra da Síria? Não tem certo, depende do que você é. Se eu fosse cristão da Síria [morando nas cidades] de Maalula ou de Kessab, preferiria o regime do Assad. Se eu vivesse em uma região livre, provavelmente, preferiria a oposição. Tudo depende de onde você está, de que religião você é.

Você está escrevendo um livro sobre a Síria. Seu interesse pela região começou quando? Meu avô e minha avó nasceram no Líbano, só que antes de o Líbano existir. Meu avô nasceu no Império Otomano e minha avó nasceu em um mandato francês, ambos no que hoje é território libanês. E ambos adquiriram a cidadania libanesa posteriormente, quando o Líbano se tornou independente e eles já moravam no Brasil. Da vila deles, Rachaiya, era mais fácil ir para Damasco [Síria] do que ir para Beirute [Líbano], que envolvia sair do Vale do Beca e subir e descer as montanhas. Além disso, meu avô era grego ortodoxo, e a maior parte deles no mundo árabe, historicamente, vive na Síria. A maioria dos cristãos no Líbano são maronitas, que é uma outra vertente do cristianismo. Então eles sempre tiveram essa ligação com a Síria. Sempre tive orgulho dessa origem sírio-libanesa. Fui para lá pela primeira vez em 1998, quando meu pai pegou eu, meus irmãos e minha mãe e a gente fez uma road trip por Líbano, Síria, Jordânia, Israel, Palestina e Egito. Nessa viagem, o que mais me marcou foi Israel e Palestina. Depois disso, voltei para fazer matéria, em 1999, pela IstoÉ, e de novo para o Líbano, em 2003 e em 2004, pela Folha. Em 2005, eu vim para os Estados Unidos, fiz mestrado em relações internacionais – com muitas disciplinas ligadas ao Oriente Médio – e, quando terminei, em 2007, estava meio sem saber o que fazer. Apliquei para o doutorado, mas estava meio perdido. Aí eu fui umas três vezes para a Síria. Era meio moda entre os jovens americanos e europeus fazer curso de línguas e ficar na cidade velha de Damasco, mas nenhum jornalista ia para lá. Comecei a gostar de Damasco e quando chegou no meio de 2008 fiz um acordo com o Estadão de ficar um ano viajando pelo Oriente Médio. Comecei pelo Líbano, mas fui para a Síria de novo, entrevistei ministros, comecei a conhecer melhor a política do país. Eu ficava pouco, uma semana, duas, mas gostava de ficar em Damasco e sempre quis entrevistar o Assad. Em 2010, eu finalmente consegui.

Como foi? Pedi entrevistas com ele todas as vezes que eu fui, mas em 2010 ele visitaria o Brasil e imaginei que ele gostaria de falar com a imprensa brasileira. Fiz as solicitações, a diplomacia brasileira me ajudou, eu já conhecia também o pessoal da Síria e consegui uma resposta positiva. A entrevista foi marcada para uma segunda-feira, era junho de 2010, durante a Copa da África do Sul. Me levaram para a sede do governo e eu fiquei falando com a Bouthaina Shaaban, uma mulher muito interessante. Na época, ela era ministra da imigração, mas é muito próxima dos Assad.

Você estava nervoso? Estava cansado da viagem, mas o Bashar não era o que é hoje. Quando disseram que ele estava pronto, me levaram para um lugar que parecia uma casa e ele abriu a porta pessoalmente. O cara é alto, tem perfil de girafa, pescoção, de terno, meio jeito de nerd. Parecia que ele queria me agradar mais do que eu a ele. Sentamos em uma sala, cada um em um sofá. Lembro que comentei sobre a abertura econômica, que eu mesmo pude observar nos anos que tinha ido, e perguntei sobre as críticas à falta de democracia. Ele falou que cada coisa tem a sua velocidade.

Não deu tempo. Em 2011, estoura a crise em Daraa [Síria]. Meus pais estavam em Damasco com o meu irmão, minha tia e meus primos. Eles foram para o Líbano e passaram duas noites em Damasco. Cheguei a voltar em outubro de 2011 e depois não consegui mais. É um país pelo qual eu me apeguei. Fico triste por eles. Ninguém imaginava que uma guerra era possível, porque eles acompanharam as destruições [dos vizinhos] causadas pela guerra civil no Líbano, o conflito Irã-Iraque, a Guerra do Golfo, a nova guerra no Iraque em 2003. O conflito vai ganhando escala porque o regime começa a reprimir com violência, a oposição passa a receber armas, se radicaliza – inicialmente, os opositores não eram jihadistas. O livro que estou escrevendo era originalmente sobre o Oriente Médio, mas quando comecei a escrever o capítulo da Síria me empolguei. Não é uma reportagem sobre a guerra, porque não estou lá, mas explico de forma didática a formação do país, a sociedade, os envolvidos na guerra civil, o papel dos outros países e também um pouco da minha relação com o Síria.

Qual é o seu grande tesão em explicar? Quero mostrar que não existe o lado bom e o ruim. Na situação da Síria é muito claro, as pessoas entendem que tem população civil vítima de uma guerra em que todos os lados envolvidos são ruins. Existem pessoas que entendem que talvez a melhor opção seja o Bashar ficar, para a Al Qaeda não tomar o poder, mas ninguém vai falar que ele é o grande líder da democracia. Agora, se há um consenso de que o Irã tem um regime ruim, por outro lado você vê um líder da Arábia Saudita sendo recebido por CEOs do Vale do Silício, encontrando chefes de Estado e de governo pelo mundo. Tudo isso antes do assassinato do Jamal Khashoggi [jornalista crítico ao governo saudita, que desapareceu depois de entrar no consulado de seu país em Istambul], mas depois de três anos bombardeando o Iémen, com atrocidades sendo cometidas. Tratar o país como moderado só porque se opõe ao Irã é um absurdo.

Os conflitos interessam a você? Não a guerra em si, que acho triste, mas sim de ver como a vida continua acontecendo. O campeonato sírio de futebol não parou durante a guerra! Em Aleppo, no auge dos bombardeios, teve uma festa tipo rave, a céu aberto. Sírio gosta de novela, de curtir o verão nas praias de Latak e Tartus, o país é muito mais do que Assad, EIIL [Estado Islâmico do Iraque e do Levante] e guerra. Olha esses moleques... [mostra o perfil @zamalekwp, do time de polo aquático do clube sírio Zamalek, no Instagram]. São idênticos ao meu time de polo do Paulistano, é a mesma coisa da Columbia, no Cairo também tem vários. Conheço esses moleques desde que nasci. Viajando e estudando com pessoas do mundo todo você percebe que é tudo parecido mesmo.

Parecido pode até ser, mas com esse cabelo só você, né? Sempre foi assim? Sempre foi assim, mais bagunçado. Já foi mais danificado, porque o cloro da piscina era muito forte – e agora eu tomo banho direito; na época do polo era uma chuveirada e nem passava xampu. Brinco que é um corte Argentina 78. Hoje em dia, os jogadores têm tudo cabelo curto, mas nos anos 70, 80, era comum. Depois do filme do Queen [Bohemian Rhapsody], fui olhar fotos do Rock in Rio e era todo mundo cabeludo no Brasil também. Eu continuei, parei no tempo. Mas corto pelo menos uma vez por mês. Vou ao barbeiro do bairro, que é muito comum aqui em Nova York, geralmente são da ex-União Soviética e moram em Brighton Beach. São três, do Uzbequistão. Corto lá desde 2009 e hoje já levo meu filho. São alucinados pela Premier League [campeonato inglês de futebol], adoram ficar falando comigo sobre os jogadores brasileiros, como William e Firmino.

Créditos

Imagem principal: Marcelo Gomes