Casado há 30 anos, um dos maiores fotógrafos do país fala sobre inseguranças, família e mulher nua

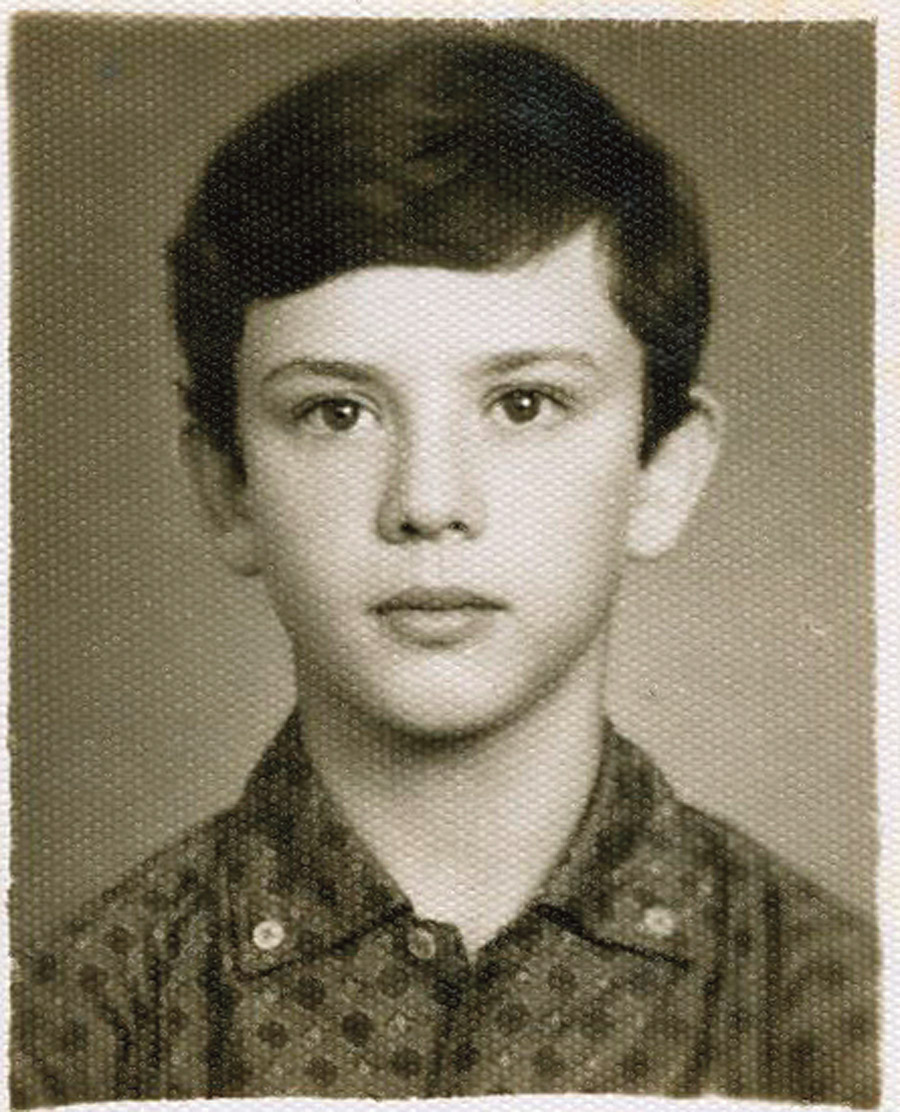

Bob Wolfenson é um dos fotógrafos mais conhecidos do Brasil. Já tirou a roupa de Sonia Braga, Maitê Proença e Cleo Pires. Mas sua história vai bem além disso. Na entrevista que você lê a seguir, ele fala do casamento de 30 anos com a mesma mulher, da infância comunista no Bom Retiro e da insegurança masculina: “Passei anos me sentindo medíocre”

Bob Wolfenson é uma ilha.

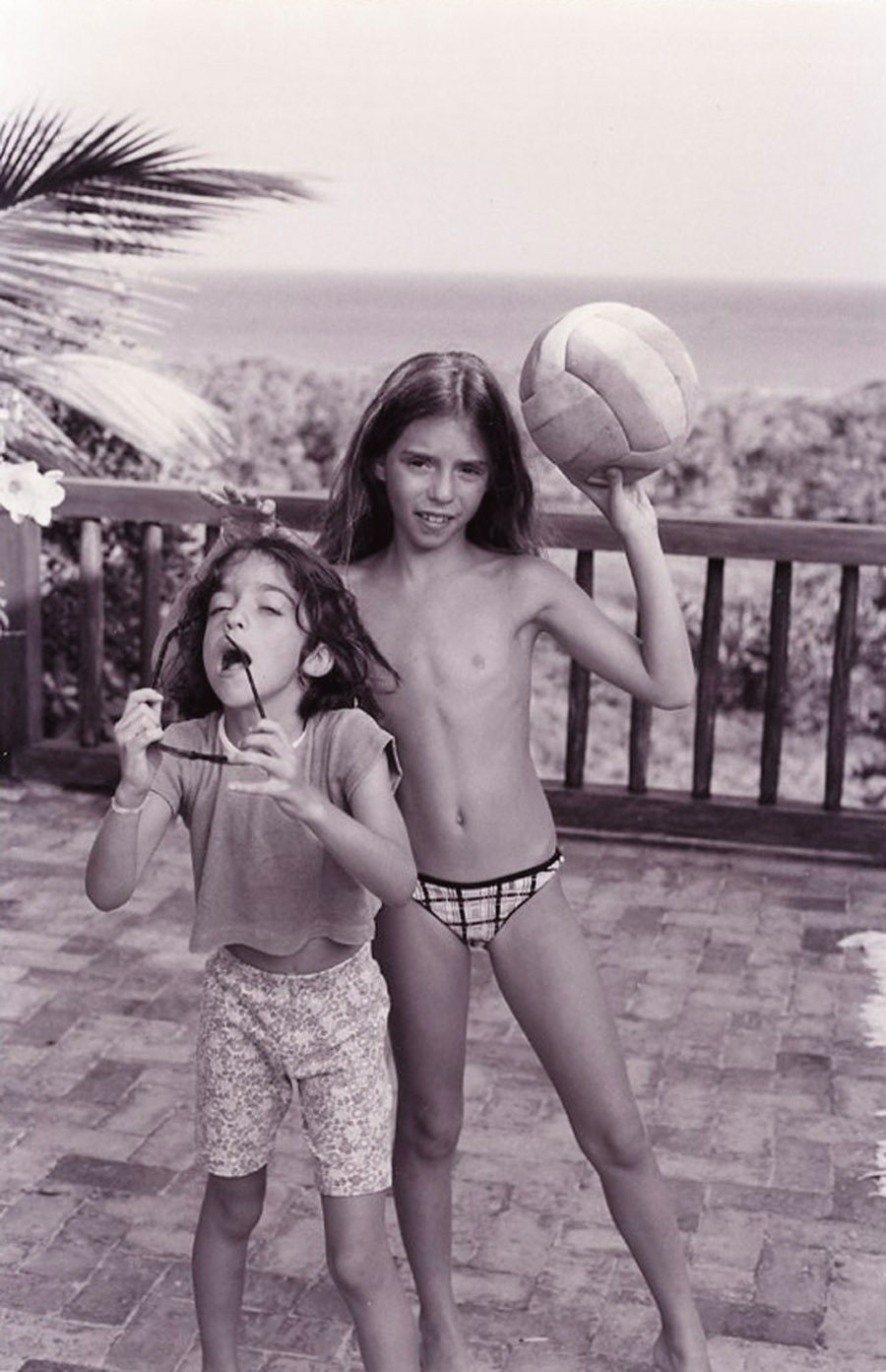

Uma irmã, três filhas e oito cunhadas. Sem falar em Mariza, companheira há 30 anos. Talvez esse currículo bastasse para que nos interessássemos por ele, para que pelo menos tentássemos entender como o cara sobrevive solitariamente sendo circundado por esse coletivo feminino em doses diárias. Mas não foi a mistura a essa população feminina que nos levou até ele.

Bob é um dos maiores fotógrafos do país, profissional reconhecido internacionalmente e retratista de talento raro. Além disso, sabe como poucos perceber, desvendar e traduzir em imagens o corpo de uma mulher; seus nus para a Playboy estão entre os mais belos, sofisticados e comentados (Maitê Proença, Alessandra Negrini, Vera Fischer, Sonia Braga, Fernanda Young, Cleo Pires...).

Quase tudo isso eu sabia a respeito dele quando o encontrei na porta de sua casa me esperando para um papo numa sexta-feira gelada e ensolarada. O que não sabia era que Bob tem essa capacidade virginiana de ser um homem social e que passaria as horas seguintes ao meu lado como se me conhecesse há anos.

É comum que o entrevistado, quando aceita receber em sua casa, leve o repórter a um corner e de lá não saia até que a entrevista termine. Fica assim estabelecida a fronteira. Bob andou comigo pela casa inteira, me mostrou o jardim, a horta, as palmeiras (“vamos logo ver o jardim porque a luz natural já

acabar”), o quarto das meninas, o quarto dele e da figurinista Mariza, com quem mora há 30 anos, a cozinha onde a Fran preparava os cafezinhos que me eram servidos.

Nesse cenário, revelou zero encucação para se expor, falou sobre a infância muito comunista e pouco judaica, sobre a morte precoce do pai, sobre como demorou para entender a profissão, sobre as mulheres da sua vida, sobre a necessidade de ser livre, sobre a pseudorrivalidade com J. R. Duran e sobre seus famosos nus.

Saí de lá com a certeza de que minha sexta-feira tinha sido agradabilíssima, mas sem saber se tinha nas mãos uma boa entrevista ou simplesmente um novo amigo.

Tpm. Como é viver cercado de mulheres?

Bob Wolfenson. Às vezes vejo uns dramas femininos aqui em casa muito chatos e penso: “Nossa, por que elas estão indo tão longe?”. Pelo amor de Deus. Acho muito chato essa cobrança, uma coisa que não tem entre homens: “Ah, você não fez isso e aquilo”. Por outro lado, sou paparicado e elas são muito presentes. Eu fui embora da minha mãe, deixei ela viúva e me mandei, coitada. Mulher não faz isso, mulher é presente, é companheira. Sem dizer que as mulheres são superiores aos homens e que nem sei o que seria de mim sem elas [risos].

Que idades têm as meninas?

A Helena tem 23 e a Isabel tem 20. A Chica, a mais velha, de 33, é filha da Mariza com o [cineasta] Wilson Barros. Mas é como filha pra mim. Quando eu e a Mariza fomos morar juntos, ela tinha 2 anos e meio.

Você é mimado?

Eu sou muito independente. E sou uma máquina hiperativa; quero fazer tudo, cuidar de tudo, quero supervisionar tudo. Esse meu jeito não me deixa ser cuidado. Recentemente, tive quase um stress, bati o carro na rua, por puro cansaço. Faço muita coisa ao mesmo tempo. Adoro minha família, mas tenho esse lado solto, livre.

A Mariza curte isso?

A Mariza é a pessoa mais na dela que conheço, vive totalmente num mundo à parte, é muito independente. Uma vida de duas pessoas que estão há tanto tempo juntas tem muita coisa legal, e esse desapego é uma delas. Você não fica na picuinha, no detalhe. Eu me sinto muito livre. Nunca vi a Mariza num movimento ciumento, mesmo quando a gente era jovem. E pra mim, para o que eu faço, imagina se tivesse uma mulher ciumenta? Não ia dar.

Ela é uma pessoa tão social quanto você?

Sou um cara cercado de gente, não sou nada recluso, vivo socialmente, recebo muito em casa, conheço gente demais. Uma vez estava andando numa rua em Xangai e ouço me chamarem. Eu pensava: “Mas até aqui?” [risos]. A Mariza é mais reclusa. Eu tenho que dar um empurrão: “Mariza, vamos fazer um jantar?”. E ela: “Ahhh...”. Ela não gosta de ter trabalho e eu sou gente que faz. A Mariza tem oito irmãs, todas mulheres. Eu vivo dizendo: “Minha próxima mulher vai ser filha única” [risos]. Agora, abri um restaurante com uma irmã dela. Chama Da Silvinha, tem um ano e meio. Quando conheci a Mariza, a Silvinha morava com ela e a gente ficou muito amigo. Uma folgada, desbocada, eu adoro. Todas elas são muito bonitas.

Onde você cresceu?

Cresci no Bom Retiro. Meu pai, minha mãe, eu e minha irmã, que é mais velha do que eu. E o filho da moça que trabalhava lá em casa, a Maria, que foi incorporado. Ele tem seis meses a menos que eu.

Incorporado?

É o meu irmão, o Jair. A mãe dele trabalhava em casa fazia uns dois anos e ela tinha que deixar o filho com alguém, e descobriu que a mulher que cuidava dele batia nele. Aí ela teve que trazê-lo para casa por um tempo. Ficamos muito amigos e fui pedir para o meu pai para ele ficar com a gente. Meu pai pagou escola, a mesma que a nossa, ele dormia no meu quarto, ia aos jogos do Santos comigo no Pacaembu, aliás, vamos juntos até hoje. Ele trabalha na Folha [de S.Paulo] e somos muito amigos. Até pouco tempo a gente jogava pôquer todo domingo na minha casa: ele, eu, o Serginho Groisman e o André [Vainer, arquiteto]. Era muito engraçado, nem sei por que paramos.

O judaísmo era presente no seu dia a dia?

Meu pai era ativista de esquerda, comunista do PC, nem bar mitzvah eu fiz, ele não deixou. Sou judeu por tradição, conheço um pouco da liturgia, mas meu pai era contra qualquer religião.

Você era um judeu que não ligava para religião dentro do Bom Retiro nos anos 60, talvez o maior centro judaico do Brasil na época?

É, mas tem o imigrante e tem o judeu. Meus pais imigraram para o Brasil vindos do leste da Europa. Minha mãe se naturalizou, mas meu pai, que chegou em Recife e morou lá uns anos, era um brasileiro nato. Os dois vieram na década de 20 e se conheceram aqui. E todo imigrante quer pertencer, mas o judaísmo é um pouco excludente desse pertencimento. Minha formação se deu no meio desses dois campos de força.

Que língua eles falavam?

Os dois sabiam yiddish, a língua dos judeus da Europa oriental, mas minha mãe era mais religiosa. Meu pai era um nordestino, gostava de cachaça, bumba meu boi e do partido.

Era mesmo uma filosofia de vida o comunismo para ele?

Era, mas a gente vivia no Bom Retiro e todos os meus amigos eram judeus, eu estudava em escola judaica, então eu sentia essa necessidade de me misturar. Se fosse vivo hoje teria mudado de opinião como quase todo comunista, mas naquela época ele vivia para o partido. A religião dele era o comunismo. Até 36 anos ele era funcionário do partido e ganhava a vida assim. Lia muito, havia muitas reuniões na minha casa.

Vocês eram discriminados?

Eu não sentia isso, mas, olhando para trás, deviam falar: “Ah, aqueles comunistas que moram ali...”.

Onde você estudava?

Tinha a Casa do Povo, um instituto cultural israelita-brasileiro, e eu estudava numa escola que ficava lá dentro, uma escola progressista. Era um ambiente vivaz, a gente tinha boa formação.

Como vocês viviam?

Quando eu nasci meu pai tinha 40 anos, e um pouco antes disso decidiu encontrar um trabalho formal. Foi representante comercial, vendia fios de lã, e depois ele teve uma malharia. Lembro que me levava com ele para o trabalho e falavam: “Tá com o netinho hoje, seu Jacob?”. E aí teve a contradição; ele era contra a mais-valia, mas estava ali como empresário. Mas os negócios do meu pai nunca foram bem. Ele dava um truque.

Ele morreu cedo?

Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos, tinha a minha idade hoje, 55. Morreu de câncer no pulmão, ele fumava quatro maços por dia, e eu nunca fumei por causa disso.

E sua mãe foi trabalhar?

Minha mãe sempre trabalhou. Ela trabalhava numa associação de benemerência judaica, que ajudava os judeus mais pobres. Era da diretoria. Fui criado pelas empregadas, meus pais saíam cedo e voltavam à noite. Fui criado no modelo brasileiro classe média. Mas, depois que ele morreu, ela assumiu a malharia, que acabou quebrando na mão dela.

E a luta ideológica dele incomodava vocês?

Vivíamos esse evangelho com ele. Eu era completamente ativista, meu mundo era: se a pessoa não era de esquerda, não me interessava. Por outro lado, a gente vivia num gueto judaico, e eu achava que o mundo todo era judeu.

Quando você viu que não era bem assim?

Aos 10 anos eu fui estudar no colégio da Faculdade de Filosofia da USP, que era um centro de contestação. Meu pai fez a maior força para eu entrar nesse colégio. Tinha um vestibular duro para entrar. Era do Estado, mas frequentado pela elite. E eu estranhei as pessoas todas ao meu redor, com jeito de falar totalmente diferente, aparências tão diferentes... Tinha uma menina que estudava comigo e falava caipira, um “erre” esquisito, eu achei aquilo tão estranho. Eu vivia num gueto e aí saí dele com 10 anos.

Que colégio era esse?

Era o Aplicação, ou Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Passei numa lista de espera, como quarto excedente. Eram 64 vagas, fiquei em 68º lugar. Fui o último a ser chamado na lista de espera.

Era um centro de contestação mesmo?

Um centro de efervescência. Tínhamos aula de filosofia, artes dramáticas... A Maria Alice Vergueiro [Tapa na Pantera] era minha professora de arte dramática. Tem uma lista grande de gente que estudou lá, o [economista] Pérsio Arida, o Cacá Rosset, o André Vainer... Ficava em Santa Cecília, num prédio chinfrim. Hoje, existe dentro da USP, minha filha mais velha estudou lá.

Como reagiu à morte do seu pai?

Eu era militante, era simpatizante de um braço radical de militância que tinha uma célula dentro do Aplicação. Não tinha espaço para sentimentalismo. Tudo era: “Ser um bom comunista significa não ficar remoendo essas questiúnculas emocionais” [risos]. A gente lia Trotsky. Meu pai morreu no dia 19 de agosto e em 20 de setembro esse braço radical do Aplicação, que se chamava Val Palmares, foi perseguido e muita gente foi presa.

Você foi preso?

Não, eu tinha 15 anos. Mas tive que sair de casa, aquilo foi pesado, minha mãe nem sabia que eu fazia parte disso, era uma sociedade secreta [risos]. Recebi ordens da organização para sair de casa imediatamente e me esconder. Fui para a casa de um amigo do meu pai, mas eu era totalmente irrelevante no processo todo [risos]. Fiquei três dias lá e voltei para casa correndo.

Quando você abriu mão dessa bagagem ideológica?

Essa pele ficou em mim muito tempo. Fui fazer ciências sociais na USP, isso foi saindo de mim aos poucos. Claro que não perdi tudo, mas tirei o peso. Era realmente pesado, eu lembro do enterro do meu pai, que foi mais um comício. Gente fazendo discurso: “E seus filhos ainda vão comandar este país e transformá-lo numa república socialista”. Olha que sentença.

Você começou a trabalhar cedo por causa da morte do seu pai?

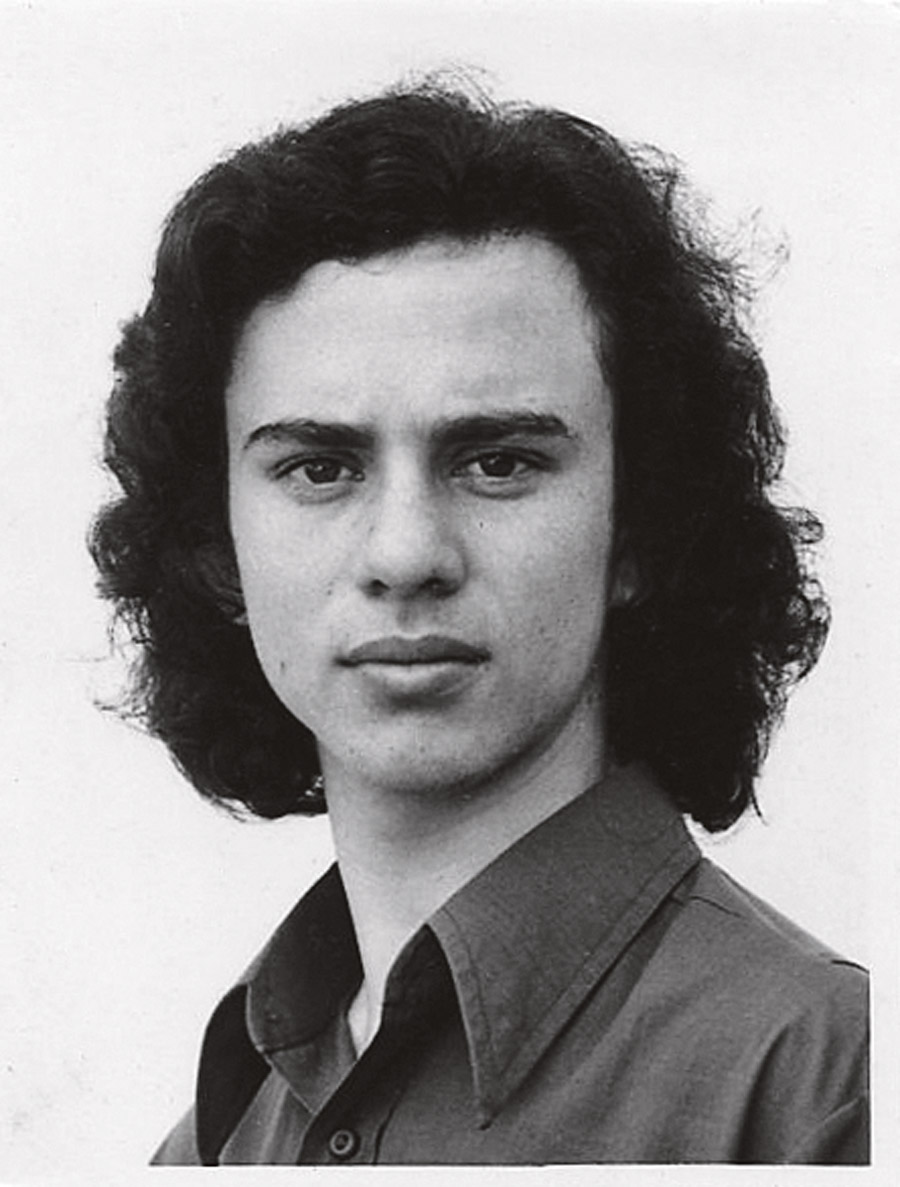

Minha irmã namorava um jornalista da Veja, e quando meu pai morreu eu disse que queria trabalhar. Aí ele me levou ao estúdio da [editora] Abril. O fotógrafo era o Francisco Albuquerque, uma eminência, mas eu não tinha noção de nada. Comecei a trabalhar como uma espécie de office boy. Mas eu não gostava muito de trabalhar não. Eu pensava: “Meus amigos viajando e eu aqui fazendo esse trabalhinho de merda”. E ia de táxi. Gastava mais para ir do que o que eu ganhava. Então, não fui por grana. Sei lá por que fui [risos]. Mas passei quatro anos lá, saí com 20 já considerado um fotógrafo.

E quando você começou a gostar do trabalho?

Passei nove anos me sentindo medíocre. Eu era ligado em ciências sociais, não em fotografia. Mas já me sustentava sendo fotógrafo, tinha uma carreira. Fui assistente dos melhores, do Trípoli, do Albuquerque, do Antonio Guerreiro. Não era fixo de ninguém, mas todo mundo que ia trabalhar no estúdio eu assistia. Só que eu era péssimo.

Como assim péssimo?

Não me encontrei ali fazendo aquilo.

E a faculdade?

Ah, não terminei. Tinha 19 quando entrei na faculdade, em 72. Mas depois de um tempo não deu para levar as duas coisas. Em 74, saí do estúdio e fui trabalhar de frila na Abril. Fazia umas revistas técnicas. Transporte Moderno, Química e Derivados; fazia retrato de empresários.

Era um trabalho careta demais para um cara que tinha pretensões tão comunistas.

E eu era supercabeludão, usava calça boca de sino, bem florida, andava de moto e jaqueta de couro. E eu ia sempre fotografar o presidente da empresa para essas revistas. Chegava na portaria e às vezes me olhavam e diziam: “Ah, ele não está”. Aí eu explicava que estava ali para fotografar o cara para a capa de uma revista, e o presidente aparecia. Só parei de fazer isso quando abri um estúdio com dois amigos, em 77.

Aí a coisa engrenou?

Nada. Eu tinha pouquíssimo trabalho. A gente ficava sentado no chão conversando, era um cubículo. Eu vivia em banco descontando duplicata para poder viver, minha mãe tinha quebrado e se mudado para Recife, onde minha irmã estava morando na época. Ficamos o Jair, eu e a Maria em casa. O Jair já trabalhava na Folha e a gente bancava a casa.

E quando você decidiu encarar a profissão seriamente?

Uma vez fui almoçar na casa do André e a mãe dele disse: “Você não tem um emprego para o Paulinho?”, Paulinho era o irmão caçula do André. Aí eu levei o Paulinho para trabalhar comigo no estúdio. Hoje ele é um puta fotógrafo bem-sucedido, mas a ida dele para lá me chocou porque ele se apaixonou por aquilo. E ele estava perdidão na época, era surfista, meio a ovelha negra. Aquilo me deu um chacoalhão; em pouco tempo aquele moleque sabia mais do que eu. Achei que era hora de me mexer.

O que você fez?

Ainda me achava medíocre, na verdade, tinha feito duas coisas que achava legais. Uma era um trabalho para a Vogue que foi assim: um dia o editor me chamou e disse: “Quero fazer uma matéria com as pessoas e os objetos preferidos delas. Vai atrás”. E me deu uma lista de nomes. Eu ligava, produzia, marcava... a Vogue não pagava esses custos. Eu dividia o filme de 36 poses e fazia 12 chapas com cada personagem; e não gastava mais do que isso. Fotografei o [Hélio] Oiticica, a Lina Bo Bardi, a Norma Bengell, o Burle Marx. Tinha 24 anos. Hoje sei que o retrato do Oiticica é antológico.

Quem mais?

Ah, eu tentei o Caetano, mas ele me disse: “Em geral não gosto de objetos, prefiro sujeitos a objetos”. E me dispensou. Um ano depois, em 79, eu o conheci e ficamos amigos.

Onde você o conheceu?

Ele diz que foi num bar, mas não foi. Foi numa festa. Estávamos a Mariza, eu e um ex-namorado dela. A gente era um triângulo, éramos muito modernos [risos]. E o Caetano veio direto na gente dizendo: “Adorei esse trio”. A Mariza sempre foi muito bonita, o ex-namorado era bonito, então a gente chamava a atenção. Aí o Caetano veio conversar, a gente ficou amigo e eu comecei a andar naquela entourage que circundava ele. Depois disso, ele me chamou para fazer a capa do Outras Palavras [LP lançado em 81]. Era uma turma boa, tinha uns baianos aqui em São Paulo, o Luiz Tenório, que é meu amigo até hoje, o Waly Salomão, a Maria Helena [Guimarães], que é dona do [restaurante] Spot. Lembro que o Waly vivia enchendo o Caetano com coisas do tipo: “Caetano, o que você quis dizer com esse negócio de ‘uma coisa que mete medo pela sua grandeza?’”. O Caetano ria. Mas tudo isso para dizer que esses foram os dois únicos momentos relevantes do ponto de vista profissional da minha vida até ali.

O que você fez depois de entender que precisava se mexer?

Fui para os Estados Unidos. Vendi tudo o que tinha e fui disposto a aprender, a ser assistente, precisava de mais ferramentas. Juntei uns R$ 9 mil com tudo o que vendi, mais ou menos R$ 30 mil hoje.

E a Mariza?

Ela ficou aqui. Aliás, ela que me mandou ir, disse que eu precisava da experiência. Lembro que a Dedé, mulher do Caetano, dizia: “Nova York? Por que judeu gosta tanto de ir para Nova York?” [risos].

Onde foi morar?

Tinha uma prima que morava lá e depois chegou um amigo, o Rodolfo Gamberini, e fui morar com ele, na 82st com a Segunda. Um muquifo, meu quarto era do tamanho de um armário. E eu achava que falava inglês, mas fui ao Burguer King pedir um sanduíche e a mulher disse: “For here or to go?”. E eu: “Excuse-me?”. E ela começou a gritar. No dia seguinte me matriculei num curso de inglês período integral.

Como conseguiu o primeiro emprego?

Tinha mandado cartas do Brasil para uma série de fotógrafos que eu admirava e um deles me escreveu de volta: “Why don’t you pass by when you come to New York?”. Aquilo me soou como um convite e eu fui. Cheguei na porta e ele: “Nunca venha num lugar sem telefonar!”. Ainda tive tempo de mostrar meu portfólio e ele, depois de ver, disse: “Ah, você não precisa trabalhar”. Depois disso fiz outra carta e mandei para cinco outros fotógrafos renomados pedindo uma chance como assistente não remunerado. Um deles me respondeu, que foi o Bill King, um cara muito bem-sucedido. Ele me disse: “Aqui ninguém trabalha de graça”, e me pagou US$ 1 mil por mês.

Como foi?

O estúdio dele era frequentado por gente como Brooke Shields, Rachel Ward, Elizabeth Taylor. Fiquei um ano e dois meses lá, fiz vários amigos, mas não aguentei a pressão, ele era maluco e eu acabei sendo demitido.

Por quê?

A maior paranoia dele era que transparecesse que tinha problema técnico durante uma sessão. Um dia ele pegou uma câmera que não funcionou, ficou puto e pediu outra para o primeiro assistente. Nisso, me chamou para fazer alguma coisa perto dele e eu fiquei por ali. Mas a segunda câmera também não funcionou, o assistente ficou nervoso e, ao passar por mim com uma nova câmera, me deu um empurrão. Eu fiquei puto, larguei tudo e fui embora pra casa. Me arrependi logo depois. Aí o Bill me ligou para perguntar o que eu queria fazer, e eu disse que queria continuar, e ele: “É, mas você não vai continuar”. Maluco. Ele até me indicou para muita gente, mas eu achei que era hora de voltar.

Mas a experiência foi bacana?

Foi um marco. Aprendi muito e criei uma carcaça psicológica. Aprendi a dirigir um negócio de fotografia e desmistifiquei muita coisa, tipo o dia a dia de um fotógrafo. Quando você vê o trabalho publicado, não imagina o monte de merda que o cara faz para poder chegar ali. Eu vi que o cara também engolia um monte de sapo e que para cada highlight tinha 90 coisas nojentas acontecendo. Aí voltei com esse status de ter trabalhado com o King e isso me abriu muitas portas.

Com quem?

O primeiro trabalho foi com a Regina Guerreiro, que era a papisa da moda, na Vogue. Depois, teve uma revista chamada Moda Brasil e a Claudia Moda, que a Costanza [Pascolato] dirigia. O grande fotógrafo já era o Duran. Quando eu fui para Nova York o Duran já era o Duran, e, quando voltei, mais ainda.

E como é essa relação?

Outro dia encontrei com ele e ele disse: “Puxa, você está fazendo 40 anos de fotografia? Eu não tenho isso”. E eu: “Ah, tá, Duran”. E a gente riu. Mas, por exemplo, quando eu voltei de Nova York, tive que operar a coluna, hérnia de disco, e a primeira pessoa que foi me visitar no hospital foi o Duran. Me impressionou ele ter ido me visitar, eu não era ninguém e ele já era o J. R. Isso em 84. Foi muito elegante.

Mas como nasceu essa rivalidade?

A Moda Brasil era superavançada, moderna e bonita para os padrões da época. Aí a Ivete Viera Lopez, que era a editora, me adotou e achou que era uma boa ideia me opor ao Duran. Ele já tinha uma estatura, e ela jogava com isso. Ela falava: “Ah, A Espanhola não vai gostar desse seu trabalho”, falava para me provocar. Essa é a linguagem da moda, esse jargão meio de bicha é como se fala. Tem uma amiga que só me chama de “A Bob”. Outro dia fomos fazer um trabalho e eu cheguei sem que me vissem. Aí só escuto eles falando: “Não vamos esperar A Bob?”. Foi assim que essa pseudorrivalidade veio com a gente.

Você acreditou nela?

Ah, chega uma hora que você quer se superar. Eu me lembro do Chico Buarque dizendo que esperava sair um disco do Caetano para ficar criativo. O universo masculino é assim, a rivalidade instiga. Eu pensava: “O cara tá com as mesmas condições que eu e fazendo um trabalho que eu admiro, então eu tenho que me superar”. Toda rivalidade nasce de admiração. Essa revista Moda Brasil começou a me dar autoria e eu fiquei conhecido. Em 85 ganhei o primeiro dinheiro da minha vida e comprei um carro. Antes disso, era uma sucessão de carros velhos e caindo aos pedaços [risos].

Quando você e a Mariza casaram?

Casei com a Mariza seis anos depois que a conheci. Fomos morar juntos, na verdade, nunca casamos, nunca fizemos um ritual. Fomos morar numa casinha no Pacaembu, ela, eu e a Chica, que tinha 2 anos e meio. Depois veio a Helena, em 87, e a Isabel, em 90.

A fama chegou depois dos 30.

Eu nem imaginava. Tinha uma namorada para quem eu dizia: “Ai, eu vou ficar careca, que horror”. Saía com ela e ficava olhando os carecas na rua, vendo se eles estavam se dando bem. Entrei nessa paranoia, contava fios de cabelo no travesseiro todos os dias de manhã, e essa namorada dizia: “Quando você ficar famoso isso não vai mais importar”. Mas nem me passava pela cabeça ficar famoso.

Seu estúdio em São Paulo fica numa região que alaga em chuvas fortes e, numa dessas enchentes, você chegou a perder muita coisa. Como foi isso?

Perdi uns 10% de meu arquivo, o que de certa forma vai melhorar minha biografia porque tinha muita coisa ruim. Não tenho relação de desapego com as coisas não, sofri com isso, mas sou eufórico e maníaco, muitas vezes vou em frente sem me aperceber do estrago.

Como é fazer nu de mulher? Fica nervoso?

O fotógrafo de nu é como um cirurgião. Aquilo pra mim é um evento corriqueiro, vou tratar com importância, mas é meu trabalho. Para quem vai fazer a cirurgia, é o evento da vida. Então, a diferença emotiva é grande. Eu tô calmo e a mulher, em geral, nervosa.

Quem ficou extremamente calma?

A Cleo Pires me surpreendeu. Relaxada, com boas ideias, segura, nada pudica, disposta a fazer.

O padrão de beleza mudou muito em 40 anos. Tem melhor e pior, certo e errado?

Vejo filmes da década de 70, da minha juventude, e, naquela época, a beleza e os corpos eram muito diferentes. Aquela beleza, corpos magros e sem muita malhação para homens e mulheres sem peitões, não é mais o que é hoje. Não sou nostálgico nem levanto bandeiras, acho que esse é o mundo que está aí e os padrões se instalaram dessa forma. Tem muita beleza neste novo padrão.

E o nu mais importante?

O trabalho da Maitê [Proença, em 1996] foi um marco. Foi na Sicília, e a gente incorporou o local, parecia um filme. Esse trabalho mudou minha vida como fotógrafo de nu. Até ali estava na vala comum dos fotógrafos da revista [Playboy], no rami-rami diário.

Por quê?

Tinha uma cartilha na Playboy que era mais ou menos assim: quantas fotos de peito, de bunda, de frente, de pelo já tem? A cartilha não era escrita, mas estava presente. Precisava preencher aqueles quadradinhos. O trabalho com a Maitê me deu liberdade dali em diante. Foi o primeiro em que me incluí, em que não estava ali cumprindo a cartilha. Essas mulheres, quando são chamadas, têm muito poder sobre a edição final do material, e eu e a Maitê topamos uma mesma coisa.

Foi uma época em que você fez muito Playboy.

Entre 96 e 99 fiz muita coisa. Nesse tempo, os anseios da revista se confundiam com os meus. E me deu uma notoriedade muito grande. Eu tinha liberdade, fazia o que queria e ainda com sucesso. Depois, passei alguns anos sem fazer porque tudo o que é bom dura pouco [risos]. Eu estava mesmo com muito poder e a revista tentou cortar minhas asas. Eu entendi perfeitamente, e voltei faz pouco tempo, fazendo a Fernanda Young [novembro de 2009], que ficou legal.

Se uma de suas filhas quisesse posar, o que você acharia?

Não me importaria nem um pouco, mas não fotografaria [risos]. Acho legal. Lembro da Sonia Braga [1986], que fiz antes de ter me tornado o que considero um bom fotógrafo de nu, dizendo que estava fazendo para que todas as outras mulheres sacassem que podiam fazer, que estava tudo bem. Acho que é isso.