Começou o segundo tempo do jogo da vida de Dado Villa-Lobos: aos 51, o guitarrista do Legião Urbana se prepara para a turnê de 30 anos da mais cultuada banda de rock do Brasil

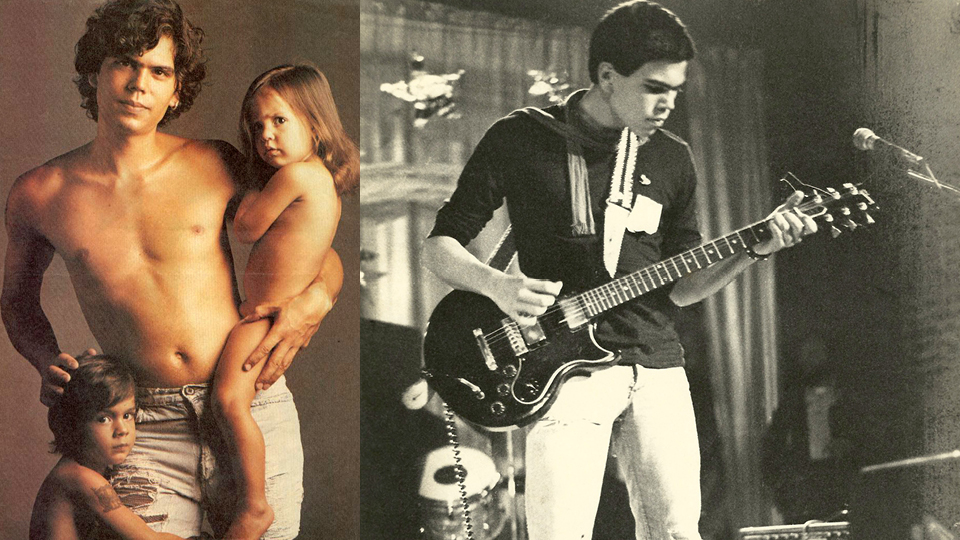

Aos 51 anos, cara de 35 e corpinho de 23, o músico Eduardo Villa-Lobos está casado há 32 anos com a designer Fernanda e é pai de Nicolau, 27, que não para em casa (como jogador profissional de pôquer, viaja direto), e Miranda, 25, estilista, que mora sozinha. Sua banda, Legião Urbana, a mais popular do Brasil durante os anos 80 e 90, vendeu mais de 20 milhões de discos, cifra que impressiona mais ainda hoje, quando pouco se compra música em formato físico.

Mas o número que rege a vida deste sobrinho-neto do maestro Heitor Villa-Lobos (1887-1959) é 6,1. “Se você mantém a hemoglobina glicosilada [que os médicos chamam glicada] nessa taxa de 6,1%, se vai passando as décadas assim, tá tranquilo”, avalia Dado, em seu estúdio no Horto, coladinho ao Jardim Botânico, na zona sul carioca. Aos 11 anos, ele teve a diabetes tipo 1 diagnosticada após desmaiar no Museu Grévin, em Paris, onde morava. Ficou uma semana no hospital e saiu com certo senso de responsabilidade precoce e a consciência de que teria que fazer exercícios pelo resto de seus dias.

Isso não o impediu de viver intensamente a adolescência em Brasília, na virada dos anos 70, junto com Renato Russo (1960- 1996), Dinho Ouro Preto, Marcelo Bonfá e a chamada Turma da Colina. “F”, lembra. Filho de diplomata, Dado nasceu em Bruxelas e, antes de morar na capital francesa, já havia vivido em Belgrado, na antiga Iugoslávia (hoje Sérvia), e Montevidéu, no Uruguai.

Baú da Tpm: Ensaio com Dado Villa-Lobos

On The Road

Hoje, a bicicleta, paixão de infância, é meio de transporte e veículo para a saúde. Dado é fascinado pelos circuitos que sobem as montanhas da Floresta da Tijuca. “Minha bicicleta Phoenix [tradicional marca chinesa] me levanta das cinzas. Acordo cansado de uma noitada, faço 5 quilômetros de subida, bem puxadinhos, e me sinto recuperado de todos os males.” De casa, na Gávea, para o trabalho, ele pedala 2 quilômetros. Vai de bike também para as práticas de ioga, no Humaitá, e até o ano passado costumava pedalar até onde tivesse uma pelada marcada. O futebolzinho com os amigos ele precisou largar. “Desenvolvi um neuroma de Morton, uma lesão que é uma loucura, como se você tomasse choques no dedo”, conta. “Estou fazendo fisioterapia, mas acho complicado voltar. O Chico Buarque, com quem eu jogava de vez em quando, também tem. Ele me disse que usa um tênis especial e que dá para administrar. Mas o Chico é muito fominha [risos], não ia largar a pelada nunca.”

“Fiz todos os exageros. Tomei muitas drogas, bebi muito, era tudo intenso”

Dado Villa-Lobos

Depois de dois anos comandando um programa musical, Estúdio do Dado, no canal Bis, ele pensa em fazer uma série que misture os passeios de bicicleta com encontros musicais. “Outro dia estava em Recife e dei um rolê de uns 20 quilômetros que me fez entender a cidade, aquela coisa de ‘Rios, pontes e overdrives’ do Chico Science.”

Mas o momento é de pegar a estrada com a turnê LU XXX, que comemora (com um certo atraso) os 30 anos do lançamento, em 1985, de Legião Urbana, primeiro álbum da banda. Datas até abril foram anunciadas. E uma edição dupla comemorativa, com gravações inéditas de ensaios e fitas demo, está sendo lançada neste mês. “Esta excursão é só para celebrar o disco e pronto. Eu e Bonfá nos sentimos no direito”, que foi garantido após disputa judicial com Giuliano Manfredini, filho de Renato Russo.

Com o ator e cantor paulistano André Frateschi nos vocais, o espírito desta encarnação legionária é diferente do projeto de Tributo à Legião de 2012, que teve o ator Wagner Moura como vocalista e gerou rejeição entre fãs. Dado defende o ator: “A MTV propôs um especial de TV e o Wagner, louco, topou. Foi insano, de uma coragem extrema.”

Com dois álbuns solo e trajetória consolidada como produtor, acostumou-se aos rigores do estúdio. E está animado com a ideia de viajar pelo país ao lado de Bonfá, se divertir longe da contrição e densidade que cercavam a Legião Urbana original. Com o alcoolismo – e depois, a condição de soropositivo – de Renato Russo, eles viveram a leveza da vida on the road bem menos do que gostariam. “Vai ser maneiro”, aposta.

Como você se sente aos 50 anos, prestes a começar uma turnê comemorando três décadas do primeiro disco da Legião? Vale a analogia com um jogo de futebol, que tem 90 minutos: você vai durar o quê? Uns 90 anos?

Então, pra mim, terminou o primeiro tempo, começou o segundo. Esse tipo de marco desencadeia um processo de reavaliar a vida, é o momento de parar e pensar que sentido certas coisas fazem. Eu lancei no ano passado um livro [Memórias de um legionário, escrito com Felipe Demier e Romulo Mattos] nesse impulso de tentar entender o que foi a Legião Urbana dentro da minha história.

E nessa reavaliação você adotou alguma mudança? Corrigiu alguns rumos? Não... [risos] Ainda não. A vida continua seguindo seu curso como sempre seguiu: o que eu gosto de fazer, com quem eu gosto de trabalhar... Mas esse balanço foi fundamental.

No ano passado, você parou de fumar no mês em que lançou o livro, maio. Foi difícil? Foi parte das revisões? O tabagismo é realmente podre, é um negócio bizarro. Meu primeiro cigarro fumei com 10 anos, em Brasília. Comecei pra valer com 13, influenciado pelos filmes de faroeste do Sergio Leone e do Clint Eastwood. Péssimo... E só percebi o quanto estava me fazendo mal no ano passado, ao pedalar usando frequencímetro. Subindo uma ladeira num esforço absurdo, o coração batendo a 160 por minuto, pulava pra 210 batimentos repentinamente. Eu estava tendo extrassístoles. Pensei: “Ah, deve ter sido o vinho que eu tomei, bebi bastante esses dias”. Contei pro meu médico e ele disse: “Cara, é o cigarro!”. Eu: “Tem certeza?”. Ele nem piscou. Parei de fumar ali mesmo. Quatro dias depois, fui subir a tal ladeira de novo e... tudo certo no coração.

Você conseguiu parar de fumar assim, de um dia pro outro? Imediatamente. Resolvi parar e parei. Essa merda do cigarro estava me dando um negócio no coração! Ali finalmente entendi o mal que ele provoca. Tirei da minha vida.

E maconha, ainda fuma? De vez em quando eu dou uns pegas. Quando tem uma roda de amigos fumando, eu fumo. Não compro, não tenho. Passei um mês sem beber, só na água tônica zero, e dava vontade de fumar um baseado...

Por que ficou um mês sem beber? Por autoflagelo, penitência [risos]. Foi mais pra ver como eu me sentia. Em outubro vou completar 40 anos de diabetes sem sequelas. Nos meus 25 anos como diabético tipo 1, recebi uma plaquinha comemorativa. Se não tomar insulina, se deixar as glicemias descontroladas por muito tempo, o diabético tipo 1 pode perder um dedo, um rim... Eu faço exames duas vezes por ano pra ver como estão as taxas e segurar a onda. Você acaba ficando condicionado a se cuidar e tendo uma vida mais regrada que a maioria das pessoas. É como um cachorro treinado. O que me salva, além da vida que tenho em casa com a Fernanda e a família, é o esporte. Adoro pedalar, subir a montanha aqui no Rio e Janeiro. Faço ioga também, há cinco anos. Não tenho muita flexibilidade, sou ruinzão. Consigo fazer um shirshásana [posição invertida] e olhe lá... Doem músculos, articulações, tudo. Mas você consegue se perceber por dentro, desenvolve essa capacidade.

“A coisa que resolve a hipoglicemia é comer doce. Coca-cola pra mim é remédio”

Dado Villa-Lobos

O ciclismo é uma paixão esportiva que veio na maturidade também? Começou há dez anos. Um amigo, Lui Farias [cineasta, marido de Paula Toller], me convidou para ir à Vista Chinesa [mirante no Alto da Boa Vista, no Rio]. É aqui do lado de casa, mas eu nunca tinha subido. Fui com minha bicicletinha aro 16, ficava parecendo um urso de circo. Amei aquele visual, a floresta, os animais todos, quatis, macacos grandes, micos... uma loucura aquilo no meio da cidade. Lá em cima você já está respirando outro ar, a vida e os problemas ficam lá embaixo.

Você usa a bicicleta para a mobilidade urbana também? Sim. Me recuso a andar de carro hoje. Também tenho uma lambreta, mas, sempre que possível, vou de bicicleta. O Rio tem uma das ciclovias com o visual mais incrível do mundo.

Como é a convivência entre ciclistas e motoristas no trânsito? Já viveu situações de risco? Alguns caras que dirigem ônibus no Rio são assassinos em potencial. Você tem que aprender os códigos de uma cidade louca para sobreviver. Tem que estar sempre alerta. Outro dia, no Jardim Botânico, um ônibus me atropelou, quase passou por cima. Eu caí na calçada. Foi premeditado, ele quis me tirar da pista. Fui atrás, não aguentei. Quando o ônibus parou no sinal mais à frente, quase peguei a bicicleta e joguei no vidro do cara. Mas acabou que só peguei a bomba de ar e fiquei batendo no vidro do motorista. Pra ele não fez diferença, mas eu realmente não aguentei.

Você fez ou faz psicoterapia? Faço, faço... Tem mais de dez anos. Peraí, perdi a conta... Em 2001 eu comecei, por conta daquela experiência do Herbert, lá em Mangaratiba [o ultraleve pilotado pelo líder dos Paralamas do Sucesso caiu no mar em frente à casa de praia de Dado, quando Herbert e a mulher, Lucy Needham, chegavam para o aniversário de Fernanda, esposa do guitarrista da Legião Urbana – Lucy morreu e Herbert, após coma e longa convalescença, ficou paraplégico]. A tragédia que foi aquilo, a perda da Lucy... Estava com amigos [o artista plástico Jorge Barrão, o cantor Toni Platão, o artista Luiz Zerbini, o cineasta Lui Farias], chegou um barco, ajudou a gente e tiramos o cockpit do mar com o Herbert e a Lucy dentro. Estava emborcado, esvaziamos a água e... aconteceu o que aconteceu.

“Um namorado da minha irmã Bebel levou lá em casa o Transformer, do Lou Reed, e fiquei obcecado por “Walk on the wild side””

Dado Villa-Lobos

Você se culpou de alguma forma? Eu poderia, sei lá, não ter convidado o Herbert... Essas coisas estão escritas. Viver aquilo foi louco. Uma tragédia que vai cortando a cabeça da gente por dentro, dilacerando, deixa marcas pra sempre. Isso, mais o Renato [Russo] tendo ido embora cinco anos antes [em outubro de 1996]. Foi algo tão intenso, tão doloroso, que uns amigos me indicaram um psicanalista... “Cara, você devia procurar uma terapia.” Acho ótimo: uma vez por semana, você tem uma conversa e vai descobrindo certas coisas que não estavam a seu alcance. Esse meu terapeuta segue a linha do Winicott [psicanalista e pediatra inglês, 1896-1971], que vai bem na tenra infância para investigar as coisas...

É uma fase um pouco traumática, e eu estou tentando entender isso, cara...

Fale um pouco sobre a sua infância, a tenra e a primeira infância, que vai até os 5 anos. Você nasceu em Bruxelas, na Bélgica, morou em Belgrado, na Iugoslávia socialista, e depois foi para Montevidéu... Filho de diplomata tem dessas coisas. Morei em Belgrado só até uns 3 anos, não lembro. Mas do Uruguai tenho boas recordações. Conheci o Pedro [Ribeiro, irmão de Bi Ribeiro, dos Paralamas] nessa época. Foi lá que comecei a ter amigos na rua, a andar de bicicleta e a barbarizar com uma pequena gangue na praia de Pocitos, jogando balãozinho cheio d’água nas meninas. Eu tinha 4 anos, né? Uma gangue com 4 anos [risos].

Você foi bem precoce nesse aspecto. Nas suas memórias, conta sobre os roubos de mobilete que fazia, ainda menino, morando em Paris... É... eram influências do meu irmão maior [Luís Otávio, quatro anos mais velho]: eu sempre cúmplice dele. A gente começou a roubar porque ele tinha um amigo, Olivier, que fazia isso. Lá você podia andar de mobilete se tivesse mais de 13 anos, bastava ter documento e provar a idade. E o documento, que era um seguro, ficava sob a tampa do cilindro da mobilete. O maluco do Olivier tinha a Peugeot 103 dele, tirava a cabeça do cilindro, botava o documento na mobilete dos outros e pronto, aquela passava a ser dele. A gente roubava, ia pro colégio, fazia um circuito pelo bairro, rodava por aí. Até que um dia cansava e largava na rua... Meu irmão dançou na rua, foi detido. Eu nunca dancei, nunca com polícia. Mas a gente foi meio precoce na adolescência.

No seu caso, pré-adolescência... Esses anos em Paris foram importantes na minha formação, fiquei lá dos 10 aos 14. Foi quando a música entrou mais forte na minha vida. Antes tinha o piano clássico do meu pai e as fitas cassete com música popular brasileira – a gente morava fora e Caetano, Gal e Chico Buarque traziam o país pra dentro da nossa casa. Mas em Paris comecei a ouvir o que chegava da rua, né? Um namorado da minha irmã Bebel levou lá em casa o Transformer, do Lou Reed, e fiquei obcecado por “Walk on the wild side”, pedi a meu pai pra traduzir a letra. “Opa, mas é um traveco aqui?!” Mas ele seguiu na boa: “E as neguinhas cantavam ‘tchu, tchuru, tchuru, tchuru’...” [risos]. Engraçado que na hora do “and the colored girls sing”, eu achava que eram “the call girls”. Porque a gente morava numa avenida [Foch, no bairro 16ème], que era cheia de putas na calçada. Aí surgiu o Chic, “Freak Out”. Com 12 anos, saía do colégio, entrava na loja, pegava uma cabine com fone e ouvia essa música dez vezes seguidas.

Foi em Paris também que você descobriu que era diabético, aos 11 anos. Foi traumático mesmo? Foi difícil, né? A gente estava de férias e desmaiei durante um almoço. Tomei uma Coca-Cola e “voltei”. Aí em Paris, pouco depois, no Museu Grévin, desmaiei de novo. Em questão de cinco dias fui de 43 quilos pra 33 quilos... Fiquei internado uma semana num ótimo hospital – público, como a escola em que estudava. Os médicos falaram: “A partir de agora, a sua vida depende dessas injeções que você vai tomar e do que você vai comer. E, por favor, trate de fazer muito exercício, é muito importante para a sua condição”. Nessa época, me convidaram para fazer a dublagem de um documentário, ganhei meu primeiro cachê, 300 francos. Eu tinha 12 anos, peguei o dinheiro e comprei minha bicicleta. Com a responsabilidade de fazer exercício, de me cuidar.

Como foi o impacto do seu diabetes na família? Passaram a superproteger você? Eles foram condescendentes, cuidaram do irmãozinho, do filho do meio. “Deixa ele...” Depois, já morando em Brasília, na adolescência, foram os amigos que passaram a zelar por mim. Eu sempre gostei de beber, né? Com 13, 14, 15 anos, bebia até cair. E aí Pedro [Ribeiro], Dinho [Ouro Preto] e meu irmão tinham que me achar: “Onde é que está o Dado?”. Me achavam caído em algum canto e levavam pra casa.

Mesmo com o tal senso de responsabilidade, você cometeu muitos excessos... Sim, mesmo com o autocontrole, fiz todos os exageros, muitos. Tomei muitas drogas. Bebi muito, fiz um monte de coisa, era tudo muito intenso. Tive sorte. Pra passar incólume uma adolescência em Brasília naquela época, você tem que ter sorte. Não que eu tenha perdido amigos drogados, mas perdi alguns atropelados no Eixão... Era um dos riscos da cidade. Foi intenso.

Como a maconha e o álcool agiam no metabolismo de um diabético como você? A maconha, por exemplo, provoca larica, que é hipoglicemia. A maconha tem o poder de abaixar sua glicose. Para o diabético, que tem a glicose alta, dar um dois pode ser muito bom...

Mas o exagero provocado pela larica não pode ser contraproducente e aumentar a glicose? Pra mim, não.. Nessa hora você pensa: o que é que eu vou comer? Sorvete, açaí, humm... Coca-Cola pra mim é remédio. Eu olho pra uma Coca-Cola e vejo como remédio.

Não deixa de ser irônico, pra um integrante da banda com o sucesso “Geração Coca-Cola” (de Renato Russo e Fê Lemos)... Imagina: eu, dependente de Coca-Cola [risos]!? É incrível. O slogan americano deles há uns 30 anos era “Coke adds life”. Uma vez eu tive uma hipoglicemia, em casa, na cama, e foi tão intensa, mas tão intensa, que baixou uma depressão profunda instantânea. Bizarro, do tipo de você achar que vai morrer. Aí comi alguma coisa e foi como se eu tivesse me salvado. Coca-Cola é basicamente açúcar. E essa frase “Coke adds life” são eles te dizendo “a vida é movida a açúcar”, “sem açúcar você não vive”. E, tendo hipoglicemia, você bebe Coca-Cola.

Como diabético, comparando com seus amigos “normais”, você notou diferenças no efeito do álcool? O efeito bate mais rápido? A ressaca é maior? Eu tenho a sorte de não ter ressaca.

“As pessoas deveriam aprender na infância sobre a quantidade de glicose, o tanto de açúcar nos alimentos”

Dado Villa-Lobos

Nunca? Não. Quer dizer... algumas vezes, sim [risos]. Mas hoje em dia não tenho. Se botam um prato de comida na minha frente, olho pra ele e sei exatamente o tanto de carboidrato que tem ali e o tanto que vou precisar de insulina pra metabolizar aquilo. O lance do diabético é não deixar o nível de carboidrato alto no seu sangue por longos períodos. Senão, você vai ter consequências drásticas: nefropatias, neuropatias, cegueira... Seus vasos capilares vão entupir por causa do açúcar que se acumula na hemoglobina. Então, eu calculo assim: tantos copos de cerveja são... X unidades [de insulina]. Uma taça de vinho é... uma unidade. Eu sempre procurei calcular, fazer esse equilíbrio. Às vezes, é perigoso, claro.

Até porque, bebendo mais, você pode perder a conta, não? Sim, mas mesmo bêbado você pode ter aquilo na cabeça, é como uma maquininha, algo que está lá dentro... As pessoas deveriam aprender na infância sobre a quantidade de glicose, o tanto de açúcar nos alimentos. Saber o que tem realmente no saco de salgadinho. Para mim, esse saber foi imposto pela doença, mas deveria ser uma questão de educação pública. Pra todos.

Como foi a educação alimentar dos seus dois filhos? A gente não impôs hábitos, mas as refeições que eu e minha mulher fazemos em casa são superbalanceadas, acabou influenciando. Só outro dia é que o Nicolau chegou lá, viu o que tinha no almoço e disse: “Ah, vocês tão de sacanagem! Cadê o arroz, o feijão, o bife?” [risos]. A essa altura do campeonato você tem que ouvir isso [risos].

Quais foram os momentos mais difíceis que a diabetes lhe fez passar? Eu tive algumas hipoglicemias em que precisei ser internado. O aparelho digestivo parava de absorver alimento, aí, vomitava, vomitava, a glicose caindo o tempo todo. Nesse momento é hospital, soro na veia, sem hesitar. A última vez foi no ano passado. A primeira vez morando aqui no Rio foi em 1993, quando eu iria participar, junto com meu filho Nicolau, de um show do Chelpa Ferro [banda experimental de seus amigos Barrão, Zerbini e Sergio Mekler]. Tive um piripaque desses. Na crise de hipoglicemia, parece que você está vendo a morte chegar. Apaga e acorda depois, destruído, com as pessoas desesperadas à sua volta. Dá uma certa deprê, uma cobrança interna: como você deixou aquilo acontecer?

Nos tempos da Legião Urbana, isso aconteceu alguma vez? Ali havia uma preocupação maior, que era o Renato Russo, não? Não aconteceu. Quando estou sozinho, se não tenho a Fernanda por perto, se estou viajando, em turnê, liga um alerta interno. Aí é só você, a gente fica mais pianinho, controla tudo. Na Legião, realmente tinha o Renato, que já dava muita alteração – e eu tinha que segurar a onda dos caras ali. Verdade também que a gente viajava pouco. Passamos muito mais tempo dentro de um estúdio do que nos aviões e hotéis – diferente da maioria das bandas. Quando a coisa ficou muito grande, com shows em ginásios etc., o Renato já estava tendo problemas com bebida – era difícil fazer a coisa acontecer. Aí, quando descobriu o HIV, a gente teve que trocar mesmo as turnês pelo estúdio.

Como a disputa judicial pelo nome Legião Urbana o afetou pessoalmente? É como se o que você é internamente fosse tirado de você. Aquilo me fez querer me distanciar o máximo possível da história toda. Fiquei sem entender, preferi deixar o tempo correr. Aí chegou um momento em que eu não podia sequer ser mencionado em cartaz como “o cara da Legião Urbana”. Eu não sou mais eu? Fiz o livro, percebi o que foi a banda, quem eram esses caras, porque tudo aconteceu daquele jeito. As lembranças foram vindo e o quebra-cabeça se remontou. No fim, o público que conhece e entende o que foi essa banda sabia da real. Sincronicamente, aí, o cara, o menino [Giuliano Manfredini, filho de Renato Russo] perdeu na Justiça o direito de nos impedir de ser Legião Urbana. E veio a ideia da gravadora de fazer uma edição especial dos 30 anos do nosso primeiro disco.

Foi libertador começar a trabalhar fora da Legião? Você trabalhou, durante o tempo com a banda, fechado com dois caras de personalidade difícil. Além do Renato, o Bonfá também não era exatamente fácil... Talvez eu seja difícil pro Bonfá. Mas realmente foi muito libertador quando o Fausto Fawcett me chamou para fazer o show Santa Clara Poltergeist, no Magnetoscópio, em Copacabana (1990). Eu tinha gravado As quatro estações e ia fazer o V ainda. Sair daquele núcleo e tocar com outros caras, em outra linguagem, foi muito bom.

“Lembro de episódios engraçados com o Renato lá em Brasília. De quando ele se virou para um PM e perguntou: 'Qual é o seu signo?', e o PM meteu um tapão”

Dado Villa-Lobos

O Laufer [Carlos, guitarrista e parceiro de Fausto] toca comigo até hoje. O Fausto é parceiraço. Sou grato por terem me ajudado a me libertar das amarras da Legião. Outro dia estava revendo o documentário The Future is Unwritten [2007, dirigido por Julien Temple], sobre o Joe Strummer [1952-2002, líder do grupo punk The Clash]. Chega uma hora em que alguém fala: “Poxa, mas esses caras são muito sérios! Música não é só isso, ficar falando de conflito social o tempo todo”.

A Legião tinha isso, as mensagens, a coisa densa. Mas a gente estava fazendo música pop. Já no repertório do Fausto Fawcett tinha uma canção que terminava: “Morte,

vai tomar no cu!” [risos]. Era divertido, outro mundo.

Você cita no livro um momento de risadas entre os integrantes da Legião em 1985, quando se reuniram para assistir ao especial infantil da Globo A Era dos Halley e se viram na TV com um figurino ridículo... São poucas as lembranças assim? Não foram muitas mesmo. Quando a banda mudou pro Rio a gente se dispersou: um foi pra Ilha do Governador [zona norte], o outro, pra Barra [zona oeste] e eu, pra Gávea [zona sul]. A gente só se encontrava pra fazer show e ensaiar. Não era como os Paralamas, em que os caras são amigos, faziam outras coisas juntos. A gente só funcionava como banda mesmo. Lembro de episódios engraçados com o Renato lá em Brasília. De quando ele se virou para um PM e perguntou: “Qual é o seu signo?”, e o PM meteu um tapão [risos]. Na hora não deu pra rir, claro...

Alguma vez vocês chegaram às vias de fato? O Renato Russo brigava com o Bonfá e saía batendo porta. Mas porrada, não, nunca teve... Só bate-boca. A gente era só verbal na agressão, que às vezes dói mais do que a física, né? Tinha aquela coisa de sempre alguém estar querendo provar pro outro algo, sem consenso. O Renato [Russo], por exemplo, achava que só ele falava inglês na face da Terra, escrevia coisas em inglês sobre a banda como se a gente não

fosse entender...

Afinal, o que você achou de Só por hoje e para sempre, diário de Renato Russo em seus dias de rehab, lançado no ano passado? Aaah, eu não li. Me falaram que era muito triste... Tive o feedback de jornalistas querendo me ouvir, porque o Renato falava ali que tinha essa coisa platônica por mim... Mas nem foi por isso que não li. Acho triste mesmo, tenho dificuldade para ler relatos sobre aquela época. Eu não sei bem o porquê, algum trauma [sorriso].