Vindos de andares diametralmente opostos da pirâmide social, Celso Athayde e Eduardo Mufarej têm planos de mudar radicalmente a política partidária brasileira

Celso Athayde, 54 anos, morou na rua, em abrigos e em favelas do Rio de Janeiro. Foi numa delas, a Favela do Sapo, na zona oeste da cidade, que ele começou a descobrir um caminho cultural e político, como ele mesmo revela, por influência de um dos fundadores do Comando Vermelho.

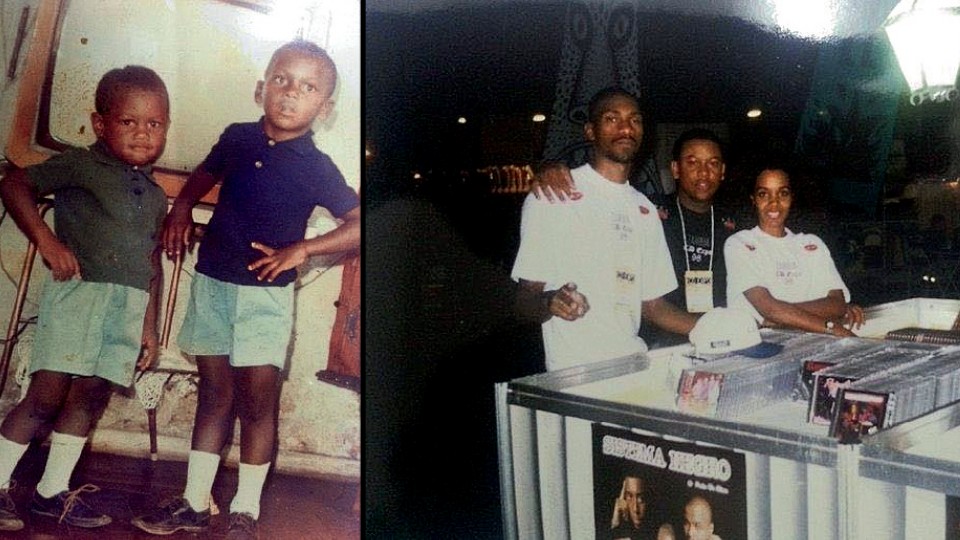

Celso se envolveu com o rap, buscou outras formas de manifestações e fundou a Central Única das Favelas (Cufa), mantendo um olhar sempre atento às quebradas. Em 2006, dirigiu com o rapper MV Bill o documentário Falcão, meninos do tráfico, exibido com grande repercussão pela Rede Globo, convertido em uma série no Fantástico. Também escreveu livros e, atento ao enorme potencial de negócios envolvendo as comunidades de baixa renda do país, criou um hub de empreendedorismo para as comunidades, o Favela Holding.

LEIA TAMBÉM: Leandro Karnal, ex-jesuíta, pianista nas horas vagas, professor e celebridade na internet

Sua militância política tem uma linha muito clara e definida: expandir a participação e a influência do negro na sociedade brasileira. Para isso, Celso usa seu bom trânsito por diferentes realidades, já se sentou à mesa com poderosos de todas as cepas e está criando – a previsão é para a eleição de 2022 – um partido político, o Frente Favela Brasil. Celso acredita que tem poder para mudar o cenário da política brasileira.

Eduardo Silveira Mufarej, 40, percorreu um caminho diferente de Celso, mas bastante comum às classes mais abastadas brasileiras. Estudou administração na PUC, em São Paulo, ingressou no mercado financeiro, onde fez carreira em grandes bancos e no mundo dos investimentos, compras, fusões e aquisições de empresas. Como um dos sócios da Tarpon Investimentos, tem participações relevantes em seis editoras, no Curso Anglo (controlado pela Somos Educação, a antiga Abril Educação adquirida pela Tarpon e dirigida por Eduardo), Arezzo e, entre outras, na BRF, uma das maiores companhias do setor alimentício no mundo.

Eduardo é de se dedicar ao que gosta e acredita: milita no mundo esportivo, em especial à frente da Confederação Brasileira de Rúgbi, esporte que praticava quando jovem, e dedica uma parte de seu tempo a dar aulas eventuais no cursinho Anglo e na Escola Estadual Fernão Dias, na zona oeste de São Paulo, e, apesar da carreira bem-sucedida e do respeitável patrimônio que produziu, seu plano mais ambicioso parece não ter a ver com finanças nem com as últimas tendências nas montanhas nevadas de Aspen ou Snowmass.

Em 2017, Mufarej deixou suas funções executivas na Tarpon e na Somos Educação para, acompanhado de quatro dezenas de pessoas, lançar o Renova Brasil, que define como um acelerador de lideranças políticas disposto a encontrar, selecionar, financiar e capacitar pessoas comuns com disposição e potencial para disputarem cargos eletivos no cenário político nacional. Eduardo acredita que tem força para mudar o cenário do poder na política brasileira.

Trip. Como vocês começaram a se interessar por política?

Eduardo Mufarej. Eu sou paulistano e sou de uma família que tinha um grau de politização elevado. Especificamente minha mãe, que foi militante sindical e depois foi muito ligada ao Partido dos Trabalhadores na gênese da sua fundação, e acho que isso trouxe para dentro de casa uma sensação de que é importante a gente ter participação cívica, independentemente da orientação ideológica que você possa vir a ter. E foi imbuído disso que resolvi ao longo deste último ano fazer algo, porque acho que nós, enquanto sociedade, nos últimos muitos anos, partimos da premissa de ter um envolvimento mínimo, quase nulo, em política e cada um tocar a sua própria vida. Esses espaços não ficam vazios e na política acabaram sendo ocupado por pessoas boas em algumas frentes e por pessoas muito ruins em outras frentes e hoje existe uma sensação da sociedade de que a gente precisa reocupar esses espaços.

Celso Athayde. A minha relação com a política não vem de família, eu nunca tive relação nenhuma com política formal. Aos 6 anos, meus pais se separaram e eu fui morar na rua. Aos 12, fui para um abrigo público e depois fui para a Favela do Sapo. Lá eu conheci um cara que falava muito de política, chama-se Rogério Lemgruber, é o cara que fundou a Falange Vermelha, que virou o Comando Vermelho, é um tal de Bagulhão. Ele falava muito do VAR-Palmares [Vanguarda Armada Revolucionária Palmares], MR8 [Movimento Revolucionário 8 de Outubro], ALN [Ação Libertadora Nacional], porque a formação da facção deles vem deste movimento dos presídios. Dizia que a gente tinha que ser comunista, porque ele era comunista. Eu tinha 14 anos, não tinha ido à escola, não sabia ler. Ele deu para mim e para alguns meninos um livro de [Liev] Tolstói, Guerra e paz. Deu para todo mundo seis meses e faria a arguição. Se a gente não respondesse, ia tomar tiro na mão. Esse foi o meu primeiro contato com aquilo que poderia ser considerado política. Ele postergava, não deu tiro na mão de ninguém e depois eu fiquei sabendo que ele não era comunista, mas sim botafoguense e fã do João Saldanha.

Nós vivemos em um Estado, teoricamente, laico, mas temos uma força significativa da bancada religiosa e de grupos conservadores como a bancada da bala. Como vocês avaliam essas influências na política e como isso atrasa discussões mais progressistas, como a da descriminalização das drogas e do aborto?

Celso. Eu acho que isso é natural e não tem muito como fugir. Hoje, em Brasília, dos 513 deputados, 197 compõem a bancada evangélica e 207 compõem a da agropecuária. Portanto, dos 513, tu tem 404 de apenas duas bancadas. Vou te dar um exemplo: se a gente tiver hoje um debate sobre pôr ou não fogo em um pai de santo, já pode esquecer, porque não tem ninguém para representá-lo. Estamos vivendo um debate em que o DEM [Democratas] entrou com uma solicitação no Supremo [Tribunal Federal] para que o país deixe de reconhecer as terras quilombolas. O partido pede para que a demarcação dessas terras não seja mais considerada. É uma composição com essas duas bancadas que eu citei. Se a decisão viesse do Congresso, não teria nenhuma outra chance.

Eduardo. Essa questão de costumes tende a oscilar no tempo. O Brasil passou nos últimos 12, 15 anos por uma maior liberalização de costumes e agora vê a reação de uma força de conservadorismo, e isso é uma tendência mundial. É preciso ter sabedoria para navegar nesses processos e lutar por aquilo que realmente é importante e relevante. Eu vejo que muitas vezes as pessoas, inclusive as que se dizem de ideologias distintas, quando são colocadas para discutir a pauta econômica, têm o discurso mais convergente do que imaginamos. Na pauta de costumes temos mais diferenças. É importante a pauta de aborto? Para muita gente é fundamental, mas as pautas de sustentação da vida como ser humano, viver com dignidade, educação de qualidade, você poder ter uma vida digna, é muito mais importante. As questões específicas ganharam uma dimensão maior do que deveriam, na minha humilde opinião, porque tem questões que são mais importantes e que são questões de sobrevivência, por exemplo, como a gente chegará vivo, enquanto nação, nos próximos 20 anos.

LEIA TAMBÉM: Mano Brown, o mais importante rapper do país, que abre o jogo sobre fama, machismo, Lula, PT e armas

O que precisamos fazer para que daqui a 20 anos tenhamos mais negros, mulheres, gays, trans e indígenas no Congresso, nas Assembleias e Câmaras do país?

Celso. Essa é uma das pautas que estamos trabalhando. Em primeiro lugar, a gente não acha que tem que ficar reclamando pura e simplesmente. Ter a pauta da reparação apenas, a gente já tem. Hoje, quando começamos a pensar num partido que tem o foco na questão étnica, não é mais olhar para o país e falar sobre quanto os negros são coitadinhos, mas é pensar através de outro prisma. É pensar que os negros representam hoje 40% de toda a riqueza do país. A gente tem importância na economia e portanto uma importância cada vez maior na sociedade. E se temos 4,1% de negros no Congresso de uma sociedade em que compomos a maioria da população, nós precisamos ter mais lugares, naturalmente, porque se o poder foi feito para a maioria, não podemos continuar sendo minoria. A gente quer participar das eleições 2018 apresentando opções de votos em pessoas de favela e em negros. Nós queremos que escolham os melhores pretos segundo o seu conceito e votem nessas pessoas.

Eduardo. Eu gosto deste ponto, e longe de estar numa posição de vivência, mas de empatia. Muitas pessoas se baseiam no movimento negro norte-americano, mas não imaginam que os Estados Unidos têm apenas 12% da população negra. Em determinadas partes daquele país, a presença negra efetivamente não existe.

É muito importante, porque hoje no Brasil a população negra e parda é maioria. É preciso ter uma cabeça não “guetificada”, é preciso uma cabeça de expansão. Como é que a gente ocupa esses espaços? A presença da mulher também é um desafio gigantesco, principalmente a mulher que resolve ter filhos. A gente tem que promover isso. No Renova, conseguimos, com base em bastante esforço, uma presença grande de pessoas negras e pardas, uma presença razoável de mulheres e esse é um processo, precisamos criar pontos de inflexão.

Como vocês avaliam a hereditariedade política?

Eduardo. Às vezes é natural. Se meu pai foi médico, talvez eu queira ser médico, ou se minha mãe é professora, talvez eu seja professor. Não dá para dizer que a hereditariedade por si só tem que ser banida. Mas obviamente no Brasil hoje ela é problemática, porque ela adquiriu o sentido de herdar um negócio. Acho que a partir do momento em que a política virou, em grande parte, um negócio para o qual você traz os filhos para que eles possam assumir ou ampliar o poder, o sentimento de que a política virou, de fato, um negócio de família, fica mais evidente.

Celso. Os clãs sempre existiram na política, isso era muito mais comum no interior do país, onde as famílias disputavam com outras famílias a hegemonia permanente daquela cidade ou daquele estado. Isso na verdade é um processo da manutenção de poder e de prestígio que não só os filhos acabam herdando naturalmente, mas também as esposas e a família inteira, que acaba assumindo uma série de cargos para manter aquele espaço de poder.

LEIA TAMBÉM: Fake news e a guerra política

Vocês dois trabalham, de alguma forma, em torno da dificuldade de se eleger alguém que não seja do universo político. Como vocês analisam a proposta e a discussão em torno do fundo partidário?

Eduardo. Eu acho que a discussão de financiamento de campanha é uma discussão que o Brasil se recusa a ter de forma madura. A gente infantiliza a discussão. Obviamente o financiamento de campanha vai continuar acontecendo, porém pelas vias escusas. A gente precisa reconhecer que as campanhas custam dinheiro. No Brasil, especificamente, elas custam muito dinheiro. E nós não temos mecanismos de limite de gastos nem de fiscalização de limite de gastos, então quem tiver a melhor forma de angariar recursos, sejam elas à luz ou à sombra , vai ter uma viabilidade competitiva muito maior. Parte do problema que eu vejo hoje na política brasileira vem muito dessa origem. Quando você entra numa estrutura partidária tradicional, mesmo tendo acesso ao fundo partidário, este acesso está sendo dado por uma pessoa. Ela te fala: "Olha, eu vou te franquear tantos recursos desde que você tenha um comportamento desta forma". Existe uma subversão completa. Há uma utilização ou influência daquele recurso público dentro de uma pauta que muitas vezes não atende ao interesse da população. A partir do momento em que você elege alguém já baseado em uma contrapartida, você acabou de minar a representação e a capacidade daquela pessoa de exercer um mandato dentro de um contexto livre.

Celso. Na verdade, estarei sendo redundante com qualquer coisa que eu diga, porque ele falou disso muito bem. Mas quando você cria o fundo partidário, a ideia inicial é o pensamento da consolidação da democracia, então o fundo precisa existir e ele precisa ser público para que você consiga garantir este exercício. Mas por conta destes grupos e de suas orientações políticas, acaba sendo usado para fazer o contrário. O nosso maior problema não é a existência ou não desse fundo partidário, ou o modelo de como vai ser operado. O nosso problema são as pessoas. Qualquer que seja o modelo de eleição no Brasil, ele vai esbarrar no mesmo problema.

Saindo da política, mas não tanto. Por que hoje é tão difícil debater com alguém que pense diferente da gente?

Eduardo. Eu acho que a gente perdeu a capacidade de enxergar o que nos aproxima e quais são as pautas convergentes. Até por exercer a nossa individualidade, a nossa opinião genuína, a gente se olha nas diferenças. E nas diferenças é mais fácil, você concorda ou discorda e polariza; e a partir deste momento você não reconstrói. Eu acho que a gente precisa encontrar aquilo que nos une. Eu vejo gente que às vezes concorda em 95% e que não se fala, porque tem uma discordância de 5%. Eu acho um desperdício.

Celso. As diferenças sempre existiram. Você vai à praia e vê os homoafetivos de um lado, os suburbanos do outro lado, os favelados de um outro lado, tá todo mundo dividido ali, cada um no seu território. O que acabou potencializando essas diferenças foram as redes sociais, e como tá todo mundo nelas, hoje o que você acha não fica só com você. Antes você achava alguma coisa sobre

alguém ou sobre algo, era uma opinião tua e só a televisão tinha o direito de democratizar aquilo que você achava. Hoje são muitos grupos que pensam muito parecido e que são radicalmente contra certos temas. E essa potencialização é muito agressiva.

Como vocês acreditam que a política partidária pode ter falhado nas políticas públicas, como segurança, saúde, educação?

Eduardo. A grande falha da política pública foi atender aos interesses de grandes corporações, e não aos da sociedade. Se você pousar vindo de Marte hoje no Brasil e pedir para alguém te explicar qual é a situação do sistema educacional público, você não vai entender. É uma educação ruim para a população de baixa renda e uma educação privada melhor para quem pode pagar e depois uma educação gratuita para aqueles que vieram da escola privada e que poderiam pagar, enquanto aqueles que não poderiam pagar vão para as instituições mais fracas, que são as privadas. É um modelo completamente anômalo e quem paga essa conta necessariamente é mais pobre.

Celso. Eu não vou conseguir discordar dele, não. Mas quando ele fala dos pobres, esses pobres têm cor também.

Assim como no ano passado, 2018 iniciou com rebeliões e massacres dentro de presídios. Como vocês enxergam as forças das facções criminosas no Brasil? A política partidária tem a ver com isso?

Celso. A política partidária eu não sei

se tem muito a ver com isso diretamente. Esses tipos de manifestações e atitudes são

consequências de uma política dos partidos e uma política pública de modo geral. Eu fiz um documentário com o MV Bill em 2006 chamado Falcão, meninos do tráfico e a gente constatou que o crack já estava em pelo menos 15 estados, quando se dizia que só existia crack em São Paulo. Há alguns anos, quando se falava do PCC e do Comando Vermelho, se dizia que [a existência dessas facções] era mentira e invenção de um policial que não consegue prender, mas quem estava nos bastidores sabia que ali já era uma coisa organizada de fato. Hoje eu viajo o país inteiro e o que acontece no Rio de Janeiro acontece no Brasil todo. Em dimensões diferentes, mas no Ceará hoje as famílias são expulsas de suas casas por facções criminosas. No Sul inteiro acontece a mesma coisa. Isso acontece no momento em que se junta as facções e os maiores traficantes dos estados em presídios federais e eles passam a tirar cadeia juntos, passam a fazer acordo juntos e passam a fazer parcerias. Um secretário de estado tenta diminuir a tensão e mente para não parecer que o estado dele está às traças. E como o tráfico e essas facções não têm um porta-voz para a imprensa fazer um contraponto, então fica apenas uma versão oficial, que esconde parte do que está acontecendo. Hoje as cadeias do país, todas elas, são divididas por facções, o único estado que tem poucas facções é São Paulo. Todos os outros têm três, quatro, cinco facções dividindo os espaços, o que aumenta a tensão e a quantidade de guerras. Quando a polícia for para o confronto, ela perde. Quem é que faz política pública hoje? Quem é que pensa política pública? São pessoas que estudaram fora do país, que fizeram pós-graduação em outros países também, mas nunca entraram onde a violência se reproduz de forma mais intensa. E se você não entender muito sobre os territórios, sobre onde essa violência se materializa, onde ela dorme, você acaba pensando política pública para só um lado da sociedade. Aí você vai errar sério.

Eduardo. Eu, longe de conhecer este tema na mesma profundidade, acho que essa é uma questão que a gente precisa olhar e enfrentar.

Considerando que exista no Brasil uma elite financeira, uma elite cultural, de que educação essas elites precisam ou quais as principais carências delas?

Eduardo. Aproveitando tudo o que estamos falando aqui, essas elites precisam de educação política, compreensão de contexto. A elite tem obrigação de fazer alguma coisa. É impossível pedir para a pessoa que está lutando por um prato de comida ter engajamento cívico.

Celso. Tenho um pouco de resistência de falar o que a elite de-veria fazer, porque tenho muita resistência em relação à elite querer determinar ou influenciar no que a comunidade deve fazer, mas eu acho que a elite brasileira precisa pensar mais no Brasil, se inspirar mais no Brasil e menos no que é de fora. A elite precisa respeitar mais a cultura das pessoas que não são da elite, a cultura popular. Continuar ouvindo Chopin, Mozart, Pavarotti, mas é preciso entender que coisas como o rap, como o funk, não são coisas de bandido. Quando a elite pensa desta maneira, ela influencia o poder público a agir de acordo com aquilo que ela pensa. A elite precisa, na verdade, se repensar, se engajar mais num processo que tenha mais a ver com a realidade do país em que ela vive.

Vocês já disseram que não têm pretensão de se candidatar, mas, Edu, você votaria no Celso?

Eduardo. Para que posição?

Vamos dizer para presidente.

Eduardo. Para presidente? Com caveat [cuidado] a questão de ações afirmativas, porque o presidente não pode ser uma pessoa que não está disposta a representar a pluralidade, e o Brasil é um país com muitas diferenças. Se você viaja para o interior de Santa Catarina e para o Amazonas, você está em dois contextos muito distintos. Se o Celso estivesse disposto a fazer essa transformação, sim. Se ele ainda estivesse com o chapéu de um grupo com interesse específico, provavelmente não. Então esse é o desafio.

E você, Celso? Votaria no Edu?

Celso. Se dependesse da ética, certamente teria o meu voto, mas se ele estivesse disputando com algum preto, eu certamente deixaria de votar nele e votaria no preto. Não por conta apenas de uma questão racial, mas porque eu entendo que mesmo que o preto tenha menos qualidade que o Edu, a gente precisa de mais espaço, e se tivermos mais espaço, vamos exercitar esse espaço, exercitar esse poder e dar mais oportunidade para que a gente chegue em algum momento em pé de igualdade, porque infelizmente hoje a gente tá muito aquém disso.

Créditos

Imagem principal: Luiz Maximiano