Ronnie Von

Um disco "revolucionário" dos Beatles fez virar a cabeça do cantor e apresentador de TV

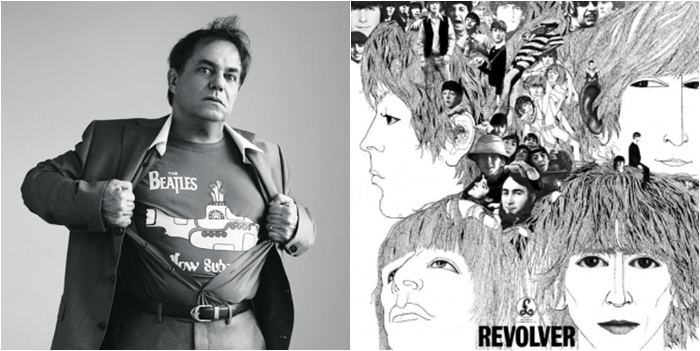

Ronnie Von e a capa do LP Revolver, dos Beatles

Não por acaso Ronnie Von, o eterno príncipe da jovem guarda, estava vestindo uma camiseta dos Beatles quando contou a Trip o que mudou sua vida. Escalado para participar do ensaio de moda da edição #188, estampou no peito e na escolha sua paixão pelo quarteto de Liverpool.

“Beatles, indiscutivelmente. Tem um que revolucionou. Tem quem fale em Sgt. Peppers, eu acho que não. O processo revolucionário começou antes. O Rubber Soul já tinha uma pegada, mas Revolver mudou mesmo. Para mim, esse é o disco revolucionário dos Beatles. Desde o primeiro disco deles começou a mudar o meu jeito de ouvir música. Rubber Soul começou a virar minha cabeça para 180 graus e o Revolver para mais 360º [risos].”

LEIA TAMBÉM

MAIS LIDAS

-

Trip

Bruce Springsteen “mata o pai” e vai ao cinema

-

Trip

O que a cannabis pode fazer pelo Alzheimer?

-

Trip

Não deixe a noite morrer

-

Trip

Entrevista com Rodrigo Pimentel nas Páginas Negras

-

Trip

5 artistas que o brasileiro ama odiar

-

Trip

Um dedo de discórdia

-

Trip

A primeira entrevista do traficante Marcinho VP em Bangu