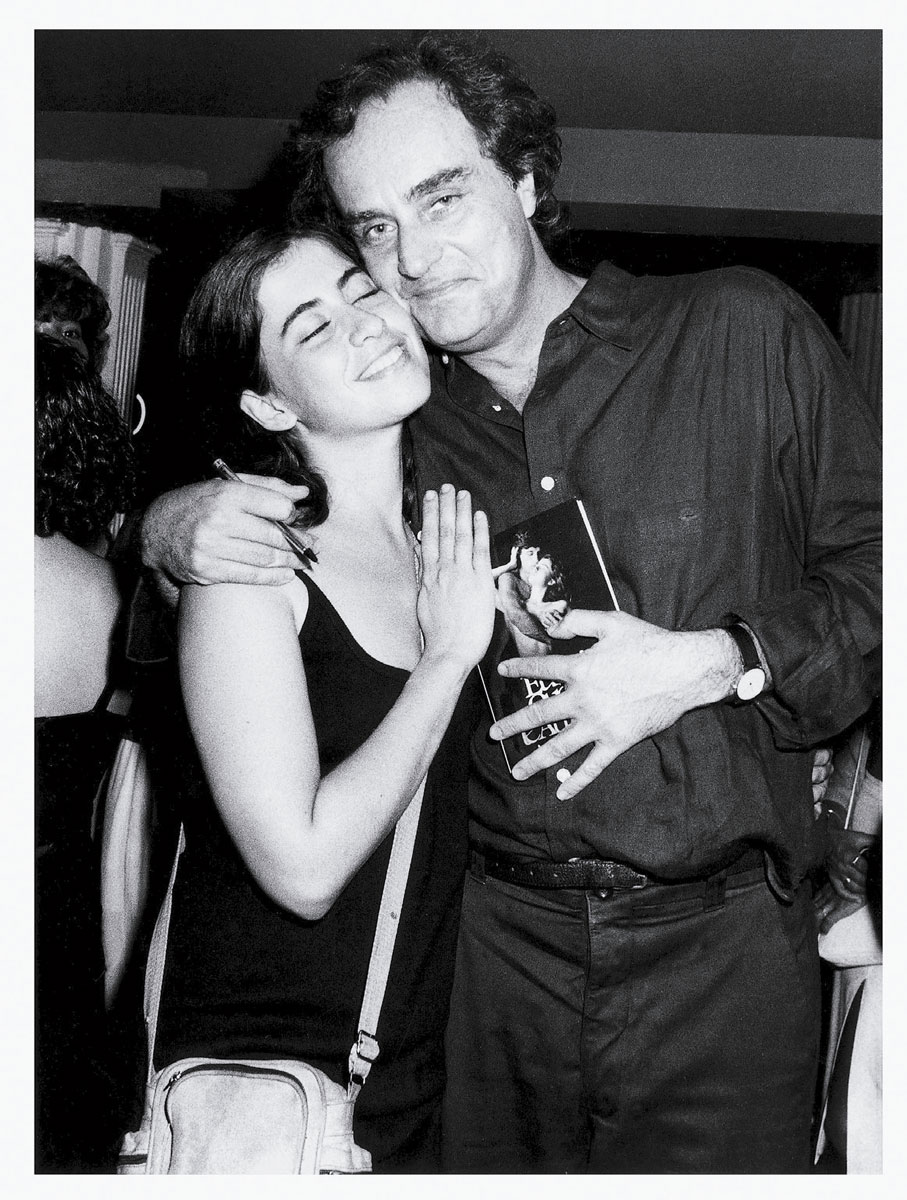

Fernanda Torres

Aos 49 anos, mãe de dois filhos, ela fala sobre Dilma, Marina, literatura, depressão e os rumos da TV

Créditos: Murillo Meirelles

Depois de um bem-sucedido romance de estreia e prestes a lançar livro com as crônicas escritas ao longo dos últimos sete anos, Fernanda Torres vem temperando os dias extrovertidos da atriz com as noites solitárias da escritora.

Enquanto é maquiada, Fernanda Torres lê Memórias póstumas de Brás Cubas. Estamos num estúdio, na Gávea, aguardando o início da sessão de fotos. A conversa, que começa ali, vai seguir pelo resto da tarde – no banco de trás de um táxi, num restaurante do Leblon, a pé atravessando a Ataulfo de Paiva até uma pequena galeria onde a atriz apanha seu filho mais novo, na fonoaudióloga. Antônio tem 6 anos; Joaquim, 14. Os dois são de seu casamento, de 18 anos, com o diretor Andrucha Waddington.

Fernanda passa pelo capítulo 12 do livro de Machado de Assis. Num jantar que celebra a derrota de Napoleão, um dos letrados presentes começa a declamar versos. Ao escutá-lo, “as damas sentiam-se superfinas”, os homens olhavam-no com “respeito e inveja”. A certa altura, um sujeito interrompe o poeta para dar a notícia de que acabam de chegar “negros novos”, vindos de Luanda. “Então”, diz Fernanda, chamando a atenção para a implacável ironia de Machado, “o homem deixa de lado a poesia, a figura do europeu, cultivado, e fala algo como ‘podem trazer os negros!’.”

“É um negócio incrível, o Machado tem esse olho, expõe esse tipo de absurdo”, elogia a atriz. “É mais ou menos como aquele vídeo da TV Folha, sabe? Durante o Mundial, a cobertura de um camarote VIP, em que uma mulher fala sobre a coxinha de ossobuco, um rapaz fala do medo de levar uma facada no baço. O Machado é isso. Friamente, ele vai deixando que os personagens falem, e a cena vai se transformando num documento assombroso sobre a ignorância, a violência. Uma coisa triste, corrosiva, terrível.”

Fernanda sempre se interessou por literatura. Em 2013, escreveu seu primeiro livro, o romance Fim – que já passou a marca de 50 mil exemplares vendidos. Este mês, prepara-se para lançar Sete anos (ambos pela Companhia das Letras), volume que reúne as crônicas e os ensaios que publica desde 2007 em revistas e jornais. Ela diz não estar completamente à vontade nessa nova pele, de escritora. “Não sei se algum dia vou conseguir dizer para mim mesma que sou uma escritora. Talvez eu nem queira me assumir assim para não perder a liberdade de escrever quando quiser.”

Entre os textos mais vigorosos de Sete anos está o relato, sensacional, dos dois meses e meio que Fernanda passou no coração do Parque Nacional do Xingu, no Mato Grosso, durante a filmagem de Kuarup, dirigido por Ruy Guerra, em 1989.

Insetos, ameaças indígenas, banhos bissextos. “Remávamos canoas para não enlouquecer”, ri. Na época, Fernanda tinha 23 anos. Mas já era uma profissional com bagagem respeitável. Dois anos antes havia levado o prêmio de melhor atriz do Festival de Cannes com Eu sei que vou te amar (1986), de Arnaldo Jabor. O livro traz ainda crônicas sobre personagens que fizeram parte da história de Fernanda, como o ator Jorge Dória e o cineasta Eduardo Coutinho, além de um relato inédito (e emocionante) sobre o dia da morte de seu pai, Fernando Torres, em 2008.

Na TV, Fernanda segue como a Fátima de Tapas & beijos, série da Globo que chega agora à sua quarta e última temporada. E também pode ser vista nos intervalos da programação, nas propagandas do sabão Ariel líquido. “Essa sou eu”, diverte-se. “Num dia, escrevendo um romance. No outro, lutando contra as manchas.” Duas atividades que, pensando bem, talvez estejam mais próximas do que a gente pode supor.

Trip. Sua infância foi no Rio?

Fernanda Torres. Eu nasci no Rio. Quanto tinha 2 anos, meus pais se mudaram para São Paulo. Até hoje, a garoa paulistana me traz a memória desse tempo. É algo muito arraigado, o que sinto com a vegetação escura de São Paulo, o frio, o Butantã. Mas a Pauliceia não era o que é hoje. São Paulo era a rua Paulistânia e as casinhas geminadas, Silvio Santos e o Ibirapuera. Aos 5, voltei para a Guanabara. Foi um choque sensorial. O sol, a praia, os hippies, Ipanema no seu apogeu. Um lugar muito mais cosmopolita do que São Paulo, muito mais sensual e liberto. São Paulo era o interior, o caipira, era um lugar protegido. O Rio era a urbe, a cidade. Hoje, é justamente o contrário.

Como era a relação com seus pais? Meus pais [Fernando Torres e Fernanda Montenegro] são dois artistas independentes, autodidatas, mambembes. O teatro sempre norteou as escolhas deles. Foi no palco que se formaram, se educaram, que criaram os filhos. Era difícil enfrentar as longas ausências por conta das turnês constantes. A coxia sempre foi a continuação da minha casa. Eles trabalhavam nos fins de semana, nos feriados, nas férias. A mesa da sala de jantar era onde aconteciam os ensaios. Eu gostava de assistir aos dois sentados no lugar onde eu comia, discutindo personagens, autores, textos. Por outro lado, não tive uma infância muito solar. Era muito intelecto e pouco clube, poucas viagens, poucas festas e amigos com filhos. Eles ganhavam o suficiente, mas não havia sobra. A primeira viagem deles para a Europa foi também a minha e a do meu irmão. Só mais tarde, perto da adolescência, é que nossa vida econômica aliviou. Não havia luxos burgueses, durante muito tempo nossa árvore de Natal foi uma samambaia. Meus parentes todos são do subúrbio do Rio. Perto das minhas amigas de escola, eu me sentia um peixe fora d’água, dona de uma vida esquisita e alternativa.

“Na minha infância não havia luxos burgueses. Durante muito tempo nossa árvore de Natal foi uma samambaia”

Você já teve depressão? Tomou remédios? Hoje, os laboratórios farmacêuticos medicam qualquer melancolia. Até o luto foi incluído na lista de doenças que podem ser tratadas. Acho que há um exagero no uso de antidepressivos. O Antônio Damásio [neurocientista português] diz que a tristeza é um alerta, uma arma que a natureza criou para chamar nossa atenção para um problema que precisa ser encarado. É como a síndrome dos que não sentem dor. Sem dor, você pode sofrer um corte profundo e não perceber. Ele acredita que uma sociedade que deseja evitar a tristeza é uma sociedade doente. Nunca

tomei nada com efeito cumulativo. Desses remédios que você toma e só dali a três semanas vai saber no que deu. No máximo, um S.O.S. para um dia difícil. Desconfio da ciranda que trata dos efeitos colaterais dos remédios. O médico pergunta sobre o resultado da droga, muda para outra, ou indica uma terceira para ser usada junto com a primeira. Depois de um tempo, o paciente passa a sofrer de dependência, de causas que não são mais a angústia, mas a própria medicação. Acho que os interesses comerciais transformaram a depressão em lucro, e a população está servindo de cobaia. Por outro lado, a vida moderna é tão artificial que, muitas vezes, é preciso interromper o funil da ansiedade, para que o sujeito possa levantar a cabeça e andar. Os antidepressivos ajudam muita gente, mas não podem servir de muleta ou vício. Penso que o paciente deve estar atento para se livrar do remédio assim que puder suportar a dor de ser o que é.

No seu romance, Fim, você trata de uma espécie de tragédia do hedonismo carioca, de certa geração que viveu intensamente os anos 60 e chega à velhice. E para a sua geração, como foram os anos 80, a cocaína…? Até 1980, existia um discurso de que jamais haveria nada como a MPB. “A música não terá novos Chico, Caetano, Mutantes, Gal; agora é a época da discoteca e é medíocre”, diziam. E então vieram os anos 80. Descobri Bob Marley, os punks, o Sex Pistols, o rock brasileiro explodiu. Vivi intensamente essa época, vi Legião Urbana, Paralamas, Titãs, toda uma geração de pessoas que tinham a minha idade. Quanto às drogas, isso nunca me interessou. Todas as épocas têm uma droga emblemática. Nos anos 80, o Rio de Janeiro foi assolado pela cocaína. Hoje em dia são as drogas sintéticas. Mas nada disso foi muito a minha. Nunca tomei daime, por exemplo. Tenho medo de qualquer coisa que eu não possa descer quando quiser puxar a corda e descer. Nunca bebi, nunca consegui beber. Sou fraca com bebida. Tenho muita dificuldade de sair de mim. Estou me tornando uma pessoa insuportável [risos].

Com a internet, Netflix, YouTube, como você vê TV hoje? Tudo está mudando assustadoramente. Meu filho, por exemplo, não vê mais TV aberta, só on demand. Esse é o futuro. O espectador vai escolher o que assistir. A TV aberta está vendo seu público migrar para a internet. Isso está modificando toda a relação com a propaganda, por exemplo. Hoje, nas propagandas que faço, a parte de internet já é tão importante quanto o vídeo para TV. Mas a internet ainda não paga o mesmo que o jornal, que a TV aberta. A grande questão é até quando isso vai se sustentar. A internet democratizou a informação, mais pessoas têm acesso. Por outro lado, há o problema dos direitos autorais. Ainda precisamos descobrir formas de remunerar quem cria, quem edita, sem perder o caráter democrático da rede.

Numa das crônicas do seu livro novo, você diz que o legado de diretores autorais como Scorsese, Cassavetes, Coppola, Polanski vingou como produto não no cinema independente, mas nas séries de TV. Queria que falasse sobre isso. Hoje, o Polanski, o Cassavetes estariam dirigindo séries de TV. Porque o cinema está custando tanto que, com raras exceções, não pode abrir mão de certas fórmulas, o que faz com que os roteiros e filmes sejam muito previsíveis. A televisão, não. Ela custa menos. É possível começar com um cenário pequeno, poucos atores. As séries se tornaram um espaço experimental. Aqui no Brasil, no entanto, não é assim, uma novela custa caro. Mas acho que uma emissora como a Globo é quem mais está apta a produzir ficção no Brasil. É inacreditável o parque de produção da Globo. O Brasil criou uma emissora que faz ficção brasileira e que gera uma quantidade enorme de estúdios, de profissionais. Acredito que a Globo vá rumar para a internet etc. Hoje uma TV tem que ter esse leque, não é mais uma janela apenas, é um leque maior.

“Tenho uma identificação total com o Brasil, com essa maneira não muito organizada de lidar com as coisas”

No mesmo texto, você escreve: “Impossível assistir a House of cards sem se perguntar o porquê de a política ser um tema tão bissexto na dramaturgia nacional. As pesquisas de opinião afirmam que o brasileiro rejeita o mote, mas será que a aversão não se deve à falta de obras relevantes sobre o assunto? Por que não retratamos o Congresso à maneira dos americanos, seja para enaltecê-lo ou para dissecá-lo?”. Por quê? Tem a coisa de as TVs serem concessões públicas. E o Estado tutela a produção cultural do Brasil. Eu sinto falta de política na ficção da TV. O House of cards é incrível porque eles não pegam os republicanos para dizer que os republicanos são maus, eles pegam o partido democrata para dizer que o sistema é assim. O House of cards ensina o que é a política, de uma maneira apartidária. Hoje em dia, no Brasil, depois dessa experiência do PSDB, do PT, da ditadura, a gente aprendeu que não há o bom e o mau. Há a política como sistema que amarra tudo, e a gente de certa forma é refém da política, do sistema político. Eu adoraria ver por aqui um produto de ficção que investigasse como funciona o sistema político. Eu acho que a gente ainda não se retratou. Nesse sentido, eu adorava as novelas do Benedito Ruy Barbosa. Ele tinha uma compreensão profunda do Brasil. Ou quando o Gilberto Braga fez Vale tudo, que era como se dissesse: “Nós somos canalhas, o Brasil virou um país de canalhas”.

Falando em política, Dilma ou Marina? Acho que o PT é o partido mais sólido do Brasil. Ao mesmo tempo, existe uma percepção de que o PT era o partido que viria para mudar o sistema, e não foi assim, o PT entendeu que era dentro do sistema que deveria operar. No primeiro debate do primeiro turno, achei a Marina muito interessante. Ela me pareceu ter um discurso de “propor a conversa em outros termos”. Gostei da maneira como ela forçou o PT a mudar o discurso do marketing. E tem a questão da sustentabilidade, que é uma coisa que não se discutia até então. O PT é desenvolvimentista, o PSDB é desenvolvimentista. Mas depois, nos debates seguintes, o Eduardo Jorge e a Luciana Genro mostraram que representam forças importantes, que merecem ter representatividade, e o Aécio acabou me parecendo o político mais preparado para fazer uma oposição consistente. Achei a Dilma segura, apresentando números e propostas vindas de alguém que está no governo amparada por um partido que fez avanços sociais relevantes. A Petrobrás e o aparelhamento do Estado, por exemplo, são discussões que não chegam na massa do eleitorado. Acho que vai dar Dilma. A Marina acabou sendo consumida pelo jogo eleitoral, que é violento, e que é mais duro ainda para quem assume uma presidência.

“O PT é desenvolvimentista, o PSDB é desenvolvimentista. A Marina trouxe para o debate a questão da sustentabilidade”

Você já apoiou publicamente algum candidato? Sim, mas me arrependi.

Quem foi? Por quê? O Gabeira, para a prefeitura do Rio. Eu adoro o Gabeira. Mas acho que o Eduardo Paes é um prefeito mais objetivo.

Você acha que o escritor, o ator devem que se posicionar publicamente? Não sei. Eu realmente me acho ignorante no jogo político. E acho que os artistas falam pouco da agenda dos artistas. É como se o artista não tivesse agenda. Por exemplo, o teatro precisa urgentemente de uma lei que regule suas relações trabalhistas. Porque não dá para ter carteira assinada sem cumprir 30 horas fixas por semana. Isso são questões que eu gostaria de ver, mas a gente nunca fala delas porque o artista está sempre falando em nome de uma coisa maior, está sempre apoiando o bem [risos]. E eu desconfio do bem.

Das boas intenções? Muito [risos]. Eu desconfio muito do que penso também. A política é feita de tons fortes. É sim ou não. É isso ou aquilo, a pessoa é contra ou a favor.

E a arte trabalha no território da complexidade… Da complexidade, da dúvida! Eu não tenho nenhuma certeza, de nada. Se alguém diz: “Eu sou PT, eu sou Dilma”, isso significa odiar o outro lado, e vice-versa. Dizer que vai votar numa pessoa é formatar- se imediatamente, você se transforma naquilo. Nunca consegui me convencer a ser totalmente isso ou aquilo. Seria ótimo se no mundo existisse o bem e o mal. Mas não existe. As coisas são mais complexas. E essa é a função da arte, trabalhar nesse miolo, nessa zona cinza. A arte só existe na contradição, e a política não lida com a contradição.

Você é casada com o Andrucha há 18 anos. Com o tempo, a relação mudou muito? Nós mudamos muito e continuamos os mesmos. Passamos por muitas coisas juntos, alegrias, crises, doenças e encontros. Filhos, dois filhos e dois enteados que criamos juntos. Éramos mais jovens, hoje não tanto. Você casa com uma pessoa e ela continua igual, embora muito diferente. Hoje, um é parte do outro. O tempo se transforma num sentimento físico mesmo, em uma parte de você. Eu e ele somos assim, hoje.

Você teve uma fase envolvida com um teatro mais experimental, de vanguarda, quando viveu com o Gerald Thomas. O que aprendeu nessa época? Não separo o teatro de vanguarda do outro, é tudo teatro. Eu cresci admirando o Asdrúbal Trouxe o Trombone [grupo carioca de teatro dos anos 70, que tinha entre seus integrantes Luiz Fernando Guimarães e Regina Casé]. Carmen com filtro e Um processo, do Gerald, foram montagens marcantes para mim, bem como Macunaíma e as versões do Antunes Filho para o Nelson Rodrigues. Mais tarde, vi a volta do Oficina. O teatro era o que havia de mais inquieto, livre e profundo. É um sentimento difícil de traduzir hoje, o frisson de estar na plateia de qualquer um desses espetáculos, a vontade que dava de ir para a cena. O The flash and crash days, que fiz com a minha mãe e o Gerald, foi um divisor de águas para mim. Depois, vivi quatro anos com ele, fiz amigos em Nova York que fazem parte da minha vida até hoje, assisti a diversas peças do Bob Wilson e tudo o que pude do Spalding Gray. A casa dos budas ditosos foi a minha maturidade. Nunca participei de um processo tão honesto, simples e certeiro. Essa peça me ensinou a destrinchar um texto, a me apropriar dele sem efeitos inúteis. O teatro me formou, me tornou um ser independente, capaz de escolher um repertório, livre da dependência do convite. O teatro me deu autoria.

O que anda lendo? Contemporâneos? Eu gosto do século 19. Leio pouco a literatura contemporânea. Cheguei a comprar os direitos do Na praia, do Ian McEwan, para fazer no teatro, mas os direitos venceram. Considero esse livro uma pérola, por ser tão conciso e deixar o leitor tão abismado no fim, tão comovido com o tempo e os enganos da vida. Não gosto da literatura dita moderna quando percebo nela algum maneirismo. Li muito Paul Auster quando estava em Nova York, mas acho que o Auster tem o vício da modernidade, o truque esperto que parece profundo, mas não é. Li tudo o que pude do Dostoiévski, Anna Kariênina, do Tolstói. Mas passei um período sem conseguir chegar perto dos livros, depois de concluir o Fim. Agora voltei a Machado e a alguns estudos sobre ele. Por conta disso, ando me aproximando do romantismo, da história do Brasil.

O que essa volta ao Machado está lhe ensinando sobre o Brasil? Há uma ideia de que nós nascemos escravocratas, e de alguma forma isso segue conosco. O Machado vai discutir como esse passado de escravidão se perpetuou na nossa maneira de ver o mundo. A ideia de que o Brasil nunca vai chegar a ser um país evoluído, no sentido europeu, de que não vai atingir essa chamada “civilização”, embora a gente se sinta cada vez mais dentro dela. Somos a 7ª economia do mundo. E repetimos isso, com orgulho, um orgulho de quem deseja fazer parte. Mas existe algo de periferia do mundo que jamais vamos superar; uma ideia de que entre nós a ciência, o iluminismo, a educação, a cultura, tudo estará sempre fora do lugar.

Esse lugar periférico pode nos fazer olhar as coisas de outro ângulo, não? Sim, penso que talvez seja possível lançar mão de uma crítica mais apurada do ser humano, colocar em xeque uma ideia de “civilização”, repensar algumas certezas. Eu não gostaria de morar fora, por exemplo, ser europeia, americana. Tenho uma identificação total com o Brasil e me sinto um pouco a periferia do mundo, no sentido de que as coisas chegam aqui desordenadas. Eu não tenho formação acadêmica [Fernanda fez vestibular para artes plásticas, passou, mas nunca pisou na faculdade], me identifico com essa maneira não muito organizada de lidar com as coisas. E tem isso de o Brasil, de repente, se transformar num país de ponta, que produz figuras como o Artur Ávila, matemático que ganhou a Medalha Fields [prêmio mais prestigioso da disciplina, frequentemente comparado ao Nobel]. Ou seja, ao mesmo tempo, o Brasil é e não é o país coronelista, atrasado, sem cultura. PÁGINAS NEGRAS

Há 14 anos, numa entrevista à Trip, quando perguntada se “alguma vez já se imaginou não sendo atriz”, você respondeu, meio na brincadeira: “Cada vez mais!”. Corta para hoje. Você escreveu um romance, lança este mês um volume de crônicas. Daqui para a frente, você vai ser mais escritora ou mais atriz? Eu vou ser onde eu conseguir ser. Ninguém escolhe assim. Acho que o que muda com a idade é que você passa a criar seus próprios projetos. Se tiver oportunidade, vou ser as duas coisas. Acho também que um ator pode se beneficiar da literatura. Um ator que leu sabe como decupar o sentimento, entende com mais clareza o raciocínio dos personagens, consegue situá-los num lugar mais amplo, sabe de que herança eles vêm, conhece os gêneros. Não é apenas ser engraçado ou ser trágico. É mais do que isso. E tem o inverso, acho que um escritor pode tirar proveito da experiência como ator, do improviso. Sempre que um ator vive um personagem existe uma conversa interna, aquela coisa do Berkoff, que escreveu o I am Hamlet, um livro sobre o que ele pensava enquanto fazia o Hamlet. Isso ajuda.

O escritor argentino Alan Pauls, que já foi ator em alguns filmes, disse uma vez: “Quando um autor escreve, ele está só e, sobretudo, é responsável por cada uma das palavras que escreve. Como ator, eu não tinha que ser autor de nada. Era apenas um ventríloquo, um boneco, e descobri o prazer nisso”. Para mim aconteceu o contrário. A profissão do ator é muito coletiva, o tempo todo, e eu sou um tanto sociofóbica [risos]. No teatro, tem o cenário, a luz, a música, um diretor. Isso é o mínimo. No cinema, é preciso levantar milhões, convencer pessoas sobre o projeto. Então, ao escrever o livro, foi um alívio poder sentar à noite e ver tudo brotar dos meus dedos, da minha consciência. Só. Ao mesmo tempo, acho que o ator não é tão ventríloquo assim. Existe autoria no trabalho do ator. E, do outro lado, num romance o autor não é tão onipotente quanto se pensa. Num determinado nível, é a história que conduz o escritor. O autor pode até pensar: “Ah eu quero escrever um romance assim”. Mas, quando começa a escrever, é outra coisa.

No seu livro novo, há um texto sobre medo de entrar em cena. Você já passou por isso? É apavorante! Eu acabei de dizer não para um projetopor medo, achei que não teria tempo de me preparar. No filme do Eduardo Coutinho, Jogo de cena, foi um pânico. Eu não consigo muito isso de “vá para casa, ensaie, volte e me apresente”. Se a coisa acontecer dessa forma, eu errarei, estarei péssima. Sou uma atriz que já perdeu papel em leitura. Eu me sinto esquisita. O pânico de entrar em cena tive muitas vezes. Em Selva de pedra [novela de 1986, remake da original, de 1972], eu estava muito mal. Foram oito meses em que não me encontrei. É uma sensação horrorosa. No dia seguinte você tem que estar lá, e voltar, e fazer. Até hoje peço perdão ao Tony Ramos, que contracenava comigo [risos]. É uma das sensações mais torturantes: aguentar uma temporada de teatro que você vai mal, lidar com a sua limitação, ser humilde. É apavorante.

Em outra crônica do livro, você conta a saga que foi a fi lmagem de Kuarup, no Parque Nacional do Xingu. Você narra o inferno que são os fi lmes de locação, projetos que parecem ameaçados por todos os lados. E para o escritor, quais são as ameaças? Acho que são psíquicas. São ligadas à autoestima, torturas mais sofisticadas. Com o ator a coisa é mais na pele; é se maquiar, ter que estar bem – é desesperador [risos]. O negócio da escrita é um problema com a complexidade da consciência. Uma vez uma modelo me falou: “O duro de ser modelo é que uma atriz pode estar mal num papel ou em outro, mas a modelo precisa ter um nariz específico, um sorriso; são coisas que não dá para mudar”. Para o escritor é ainda pior. Não é um nariz, é a consciência! Não há o que se possa fazer se o escritor tem uma consciência superficial [risos].

“Eu me sinto despreparada para o mundo das letras. É como se voltasse ao início de carreira às vésperas de completar 50 anos”

Seu romance, Fim, teve ótima recepção crítica, recebeu elogios de gente como Roberto Schwarz, você foi convidada para a Flip. Como acha que seu prestígio como atriz influenciou nisso? Quando uma crítica é boa, você pensa: “Está me elogiando só porque sou uma atriz conhecida”? Isso incomoda você? Acho que é justo o contrário. Uma atriz que escreve suscita enorme desconfiança. Acho que o fato de ser conhecida me ajudou a divulgar o livro, isso, sem dúvida, mas é como no teatro ou no cinema, você pode ter um astro de Hollywood, mas, se o filme não funcionar, o público não aparece. Eu me sinto despreparada para o mundo das letras. É como se voltasse ao início de carreira às vésperas de completar 50 anos. Eu desconfio de mim, da minha capacidade como escritora, contei muito com a parceria da Companhia das Letras para chegar ao Fim. Eu me vejo como um ser promissor, mas não sei se vou conseguir dizer para mim mesma que sou uma escritora. Talvez eu nem queira me assumir assim para não perder a liberdade de poder escrever quando sentir necessidade, vontade, inspiração. A vida toda alternei trabalhos em teatro, cinema e TV porque sempre acreditei que um veículo reinventa você para o outro. A literatura entrou nessa roda agora, é um dos lugares que posso visitar. As crônicas me obrigam a ter uma prática diária, que um escritor tem que ter. Eu levei 48 anos para chegar ao romance, é um livro que nasceu da minha descoberta da morte, do tempo, das frustrações da vida adulta.

LEIA TAMBÉM

MAIS LIDAS

-

Trip

Bruce Springsteen “mata o pai” e vai ao cinema

-

Trip

O que a cannabis pode fazer pelo Alzheimer?

-

Trip

Não deixe a noite morrer

-

Trip

Entrevista com Rodrigo Pimentel nas Páginas Negras

-

Trip

5 artistas que o brasileiro ama odiar

-

Trip

Um dedo de discórdia

-

Trip

A primeira entrevista do traficante Marcinho VP em Bangu