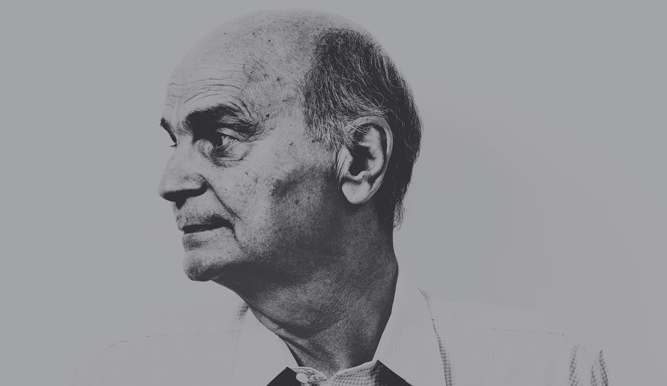

Drauzio Varella

O médico mais popular do país abre o jogo nas Páginas Negras do especial Segurança

Com a experiência de quem lida há mais de 40 anos com pacientes com câncer e aids e há mais de 20 com homens e mulheres encarcerados em presídios, Drauzio Varella, o médico mais popular do país, se tornou especialista involuntário em dois dos fantasmas que mais tememos: a violência e a morte.

Nas aulas de catecismo que o preparavam para a primeira comunhão, o menino ouviu que não deveria jamais morder uma hóstia: aquilo era o corpo de Cristo, e o risco era acabar com a boca cheia de sangue. No dia da comunhão, não ousou desobedecer – imagine sujar o terninho de linho branco? Mas a pulga não lhe saiu de trás da orelha até o dia em que veio a chance de comprovar se a estranha ameaça era verdadeira. Foi na missa de bodas de prata dos tios. Livre do papel de protagonista, o garoto mordeu com gosto a pastilha de farinha e água e esperou. Nada. A missa seguiu.

O evento, aos 10 anos, foi definitivo para Drauzio Varella. Ali, apesar da pouca idade, ele entendeu que a crença em fenômenos sobrenaturais e, mais que isso, o conceito de um ser supremo, que exige fé inabalável e não admite dúvida, não lhe serviam. Por mais que a ideia de um protetor invisível desse segurança aos mortais, ele tinha questionamentos demais. Só poderia virar o que virou: cientista. E ateu.

Antonio Drauzio Varella nasceu há 70 anos, completados em janeiro, no Brás, na zona leste de São Paulo. A mãe, Lydia, morreu aos 32 anos de uma doença degenerativa, deixando Maria Helena, Drauzio e Fernando (então com 7, 4 e 2 anos) sob os cuidados do pai, o contador José Varella. Pepe, filho de um espanhol da Galícia, desdobrou-se entre dois empregos para garantir os estudos dos filhos até chegarem à universidade, na época algo improvável para os nascidos naquele pedaço da cidade.

Drauzio honrou os esforços do pai: foi o segundo colocado no vestibular da Faculdade de Medicina da USP, onde ingressou em 1962 e fez companheiros como João Carlos di Genio, com quem fundaria, em 1965, o cursinho Objetivo, hoje um império em educação privada. São amigos até hoje. Os anos como professor lhe deram dinheiro o bastante para terminar a faculdade e começar na medicina sem precisar pular de um hospital para o outro para conseguir sobreviver.

Foi em 1985, já com vasta experiência no setor de imunologia do Hospital do Câncer, em São Paulo, que Drauzio participou, na Suécia, de um congresso sobre a aids. Na volta, conseguiu publicar no jornal O Estado de S. Paulo um artigo sobre a terrível novidade. Era a estreia em comunicação, área em que se tornaria celebridade.

Foi no papel de maior especialista do país em aids que o médico teve o primeiro contato com a Trip: em entrevista ao programa de rádio Trip FM (então veiculado pela 89 FM, em São Paulo), em 1994, Drauzio falou com a peculiar franqueza sobre a doença que ainda era fortemente associada a homossexuais e usuários de drogas injetáveis. O mesmo tom, direto, sem rodeios, pontuou a série de pílulas informativas sobre a doença que ele passou a apresentar na mesma rádio. “Cai fora da seringa, cara. Se você não consegue encarar a vida de cara limpa, fuma, cheira, faz supositório. Mas não injeta na veia” dizia um de seus textos desconcertantes na rádio.

Anos antes, em 1989, a gravação de um vídeo educativo sobre a transmissão do HIV o levou pela primeira vez à Casa de Detenção de São Paulo. Drauzio era fascinado por cadeias desde os tempos em que frequentava o extinto cinema Universo, cujo teto retrátil deixava ainda mais emocionantes as sessões de Força bruta, com Burt Lancaster. Pouco depois, virou médico voluntário da Casa, o superlotado complexo de pavilhões onde 111 presos foram mortos pela polícia em 1992 e que acabaria implodido dez anos depois.

O doutor Drauzio não estava na cadeia no dia, mas seu contundente relato do massacre é o ponto alto de Estação Carandiru, livro lançado pela editora Companhia das Letras em 1999 em que conta suas histórias como médico dos detentos. Além do best-seller, transformado em filme pelo amigo Hector Babenco, Drauzio publicou outros oito livros pela editora. O mais recente, Carcereiros, marca sua volta ao tema de estreia – a penitenciária onde atuou por mais de 20 anos, mas agora sob a ótica dos agentes que lá trabalhavam.

A escrita lhe deu alegrias e reconhecimento. Além dos livros, Drauzio publica semanalmente artigos na Folha de S.Paulo em que não se furta a tocar em temas espinhosos – do aborto à proibição da camisinha pela Igreja católica, da aids às pesquisas com células-tronco.

Em termos midiáticos, no entanto, nada se compara ao alcance conseguido a partir de outubro de 2000, quando o médico fez sua primeira aparição no Fantástico, da TV Globo. De lá para cá, virou o médico mais pop do Brasil ao apresentar séries sobre variadas questões da saúde pública: obesidade, gravidez, transplantes, diabetes, planejamento familiar. Em 2011, com a série “Brasil sem cigarro”, virou o mais famoso porta-voz do antitabagismo. Fumante por 19 anos – hábito que começou na adolescência, quando não sabia o que fazer com as mãos nas festinhas, e terminou quando se deu conta do grau de dependência a que chegara –, Drauzio perdeu o irmão caçula para um câncer de pulmão, aos 45 anos.

Mas nenhuma experiência com a morte, seja de pessoas queridas, seja dos pacientes que perdeu no exercício da profissão, foi tão reveladora quanto a vivida na própria pele: Drauzio quase morreu em 2004. De volta de uma das inúmeras viagens que fazia (e continua fazendo) pelo rio Cuieiras – um afluente do rio Negro, a quatro horas de barco de Manaus, onde coordena pesquisas botânicas e de bioprospecção (o trabalho, feito em parceria com a Universidade Paulista, a Unip, consiste em testar extratos de plantas em células malignas e bactérias muito resistentes, em busca de novos medicamentos), Drauzio acordou um dia com quase 40 graus de febre, calafrios e forte dor nas costas. Era febre amarela. A “sensação do ridículo” por ter negligenciado uma vacina básica – logo ele, que vive de apontar para o público os perigos dessa vida – foi só um dos aspectos que ele relataria ao escapar da quase morte, aos 61 anos, em mais um livro, O médico doente.

Dormindo em média seis horas por noite (“às vezes, com cinco já dá pra aguentar”), Drauzio divide a apertada agenda entre as gravações de TV, o atendimento a detentas da penitenciária feminina de São Paulo, os textos para o site (drauziovarella.com.br, que ele afirma ter mais de 3 milhões de acessos mensais), as viagens à Amazônia, a participação em maratonas mundo afora. Mas ainda é a prática da medicina sua principal ocupação. Cancerologista renomado, divide-se entre o Hospital Sírio-Libanês e um consultório localizado logo em frente. É uma convivência intensa com doentes muitas vezes terminais, algo que o fez compreender que a função do médico não é exatamente a de curar (coisa que, em muitos dos casos que trata, é impossível), e sim tornar melhor a vida dos pacientes. Casado há 31 anos com a atriz Regina Braga, pai da editora e tradutora Mariana, 39 anos, e da médica Letícia, 36, avô de Manoela, 8, e de Helena, 2, Drauzio se dedica a tantas coisas simultaneamente por gostar da diversidade da vida. Com todos os perigos que ela tem.

Você acaba de completar 70 anos. Esse número tem um peso?

Tem um peso. É uma idade de respeito, né? Você definitivamente não é mais jovem. Com 60 também não, mas aos 70 você entra de fato na categoria dos mais velhos. Sempre fui o mais novo por onde eu andei – o mais novo da classe, o mais novo entre os médicos. Agora sou sempre o mais velho [risos]. Mas não tenho problema com a idade. Tem problema quem pulou etapas, não realizou o que tinha que realizar. Eu fui vivendo o que tinha que viver e acho que fui ficando melhor. Não dá para ter saudade de quando se tinha 15 anos, dá? Eu não tenho saudade nem de quando eu tinha 50.

E foi aos 50 que você começou a correr maratona, não é? De onde veio essa decisão?

Um dia encontrei um ex-colega de escola que, no meio da conversa, perguntou minha idade. Quando eu falei 49, ele disse: “Xi, ano que vem, 50, é o começo da decadência”. Aquela frase ficou na minha cabeça. Eu estava me sentindo tão bem, tão produtivo. Para provar que não estava ficando velho, resolvi correr a maratona de Nova York. Me preparei e fiz a prova inteira. Aí comecei a correr todos os anos.

A corrida lhe deu a prova de juventude de que precisava?

Sim. Quando você corre 42 quilômetros, se sente jovem. Fisicamente mesmo. O grande problema da idade é a decrepitude física, sentir que o corpo cria problemas, pressão alta, diabetes, o ritual dos comprimidos. Mas, se não tem isso, não há limitações. Claro, você não tem a virilidade de antes, mas também já não quer a vida sexual que teve quando jovem. Você entra num processo mais harmonioso, com uma visão mais abrangente. E começa a se concentrar no que é importante.

“Não dá pra ter saudade de quando se tinha 15 anos, dá? eu não tenho saudade nem de quando eu tinha 50”

Continua participando de provas?

Sim, a última que corri foi em Berlim. Fiz em quatro horas e 12 minutos. Meu melhor tempo até hoje foi três horas e 38, em Nova York. O problema é que maratona exige tempo para treinar e isso eu não tenho.

Um tema inevitável nesta edição é segurança pública. Desde que lançou Estação Carandiru, em 1999, você é requisitado para falar do assunto. Você gosta disso?

Não. Me incomoda muito. Porque não sou autoridade nessa área. Leio os jornais, alguns trabalhos sobre violência, conheço um pouco da ciência básica da área, mas não tenho formação pra discutir em profundidade. Conversa comigo sobre câncer de mama: sei tudo o que está acontecendo, me sinto preparado para discutir. Sobre violência, não.

Mas o trabalho em presídios lhe dá uma visão que poucos têm do sistema.

É, mas me incomoda. Quando o Luiz Schwarcz [da Companhia das Letras] decidiu lançar o Carandiru com tiragem de 10 mil exemplares, achei que ia ser um fracasso. Dias depois do lançamento, eu pego três jornais para ler no café da manhã e me vejo na primeira página dos três. Todos usando o livro para falar da Detenção. Aquilo me assustou. Eu só queria contar a história de um médico. Não queria representar o que não sou, uma pessoa que conhece cadeias.

Por que exatamente você escreveu Estação Carandiru?

A Casa de Detenção era um lugar curioso, uma craca encrustada na cidade de São Paulo. Você passava pela [avenida] Cruzeiro do Sul e via os homens atrás das grades, as pernas pra fora. Era algo muito forte e, ao mesmo tempo, era como se aquilo não existisse: quando o metrô parava na estação Carandiru, de frente para essas janelas, muita gente virava o rosto para o outro lado. Era uma história muito interessante pra contar. Minha ideia era fazer uma coluna policial em jornal, mas, à medida que reunia os textos, percebi que ninguém entenderia as histórias sem uma descrição detalhada daquele lugar. Aí vi que daria um livro.

E o que o fez lançar Carcereiros só agora, 13 anos depois?

Fiquei amigo de muitos dos agentes penitenciários da Detenção e, quando ela foi fechada, fizemos um pacto de nos reunirmos a cada três semanas, em algum bar, o que estamos cumprindo. Num desses encontros ouvi a história do Hulk, que conto no livro [o personagem tortura um preso em uma cela e, logo depois, salva a vida de outro, que tentava o suicídio]. Essa história caracteriza tanto a vida desses homens! A gente tende a classificar as pessoas em boas, más, bandidos, mocinhos, mas a verdade é que não é assim. Há uma zona intermediária que temos dificuldade de caracterizar. Passei a achar interessante a ideia de ter um livro mostrando o lado de cá daquela história que eu tinha contado 13 anos antes. Os homens de Carcereiros também estão presos, mas num semiaberto ao contrário: eles passam o dia na cadeia e, à noite, vão dormir em casa.

“Se o código penal mudasse, se acabasse a história de a droga ser ilegal, esvaziaria a penitenciária feminina onde eu trabalho”

O que pensa sobre a onda de assassinatos que vem acontecendo em São Paulo? Existe a guerra, apontada por especialistas, entre polícia militar e PCC?

Quando existe uma facção criminosa que tem poder, os conflitos são inevitáveis. E acontecem uns surtos: alguém faz alguma coisa que passa do ponto suportável pelo outro lado e aí começa o mata-mata. Mas é difícil saber exatamente até que ponto as mortes fazem parte da guerra. Muitas vão parar nessa conta sem que se tenha certeza da ligação.

Você já declarou que o PCC teve origem no massacre do Carandiru.

Os presos se organizaram pra evitar novos massacres. E as organizações ganharam tal força que passaram a mandar nos presídios. O crime organizado, a meu ver, é uma consequência darwiniana inevitável: prevalece o mais forte. A fase do crime desorganizado, quando os bandidos tinham nome – na minha infância eu ouvia falar de Sete Dedos, Promessinha, Meneghetti –, passou. Hoje é o crime desfigurado, impessoal, em que, quando um é eliminado, outro imediatamente toma seu lugar. Esse é o grande problema. Mas eu ainda acho o crime organizado… [faz uma pausa] É difícil dizer isso, mas é melhor do que o crime desorganizado.

Por quê?

Porque tem regras. O fim do crack e a diminuição dos homicídios e tentativas de fuga dentro do sistema prisional, por exemplo, se devem a essa disciplina imposta. Claro, é terrível que haja populações da cidade sob o comando deles. É uma ditadura. Mas fico pensando: será que não foi sempre assim, dois ou três bandidos criavam uma situação de tirania, num bairro inteiro, e a gente nem tomava conhecimento? A violência urbana é complexa. Ninguém explica com nenhum fator isolado, nem mesmo a pobreza. Não é ela, isoladamente, a razão da violência.

Que razões você apontaria?

O problema mais sério do Brasil é a falta de acesso a planejamento familiar pelas mulheres pobres. É o maior tipo de violência que se comete contra a mulher brasileira. Nós, das classes média e alta, temos filhos quando queremos. E, se a gravidez é indesejada, paga-se por um aborto. Vamos ser francos, aborto é livre no Brasil, né? Agora, essas meninas da periferia têm o primeiro filho aos 13, 14 anos. Aos 16 estão grávidas de novo; aos 19, outra vez. Na cadeia feminina, quando vejo uma menina de 25 anos sem filhos, ou é infértil ou é gay. Do contrário, já tem dois, três, cinco filhos. São avós aos 30 anos. Então imagine a menina que engravida aos 14 anos, sem ajuda do pai da criança, e tem que trabalhar. Quem vai cuidar da criança? A solução: vender drogas.

E aí vai parar na cadeia.

Penitenciária feminina é isso. Se o código penal mudasse, se acabasse a história de droga ser ilegal, esvaziaria a penitenciária onde eu trabalho hoje. Lá você pergunta “qual seu artigo?” e a resposta de quase todas é “33” [porte de drogas]. Ou “35”, que é associação para o tráfico e gera as penas maiores, de oito, nove anos. Eu queria entender por que os juízes fazem essa diferenciação. Existe tráfico sem associação? Você compra de alguém e vende para alguém! Tem muita menina presa por levar droga pra dentro de cadeia em dia de visita. Lavrado o flagrante, ela já fica presa à espera do julgamento. Nem volta pra casa, as crianças ficaram sozinhas. Ela pega quatro anos de cadeia e vai cumprir, sei lá, um ano e tanto.

Você defende penas alternativas para esses casos?

Claro, não é possível pegar uma menina que colocou droga dentro da vagina para levar pro namorado e prendê-la por anos! O que representa isso pro tráfico? E o que a sociedade ganha ao jogar essa menina na cadeia? Não estou dizendo que não haja traficantes, malandras. Mas muitas vezes é uma garota levada pela emoção, porque o namorado, o marido pediu. Aí ela vai presa e o cara arranja outra que faça a mesma coisa. Não era o caso de punir esse cara lá dentro? Ele poderia ficar um ano sem visita. Ela poderia ser proibida de entrar em cadeias. Seria mais eficaz e não criaríamos um problema social desse nível: crianças que vão ficar abandonadas, meninas que entram de bobeira e saem da cadeia conectadas com o crime. É o que nós causamos com essa imbecilidade. Essa questão tem que ser rediscutida no país.

Tem esperança de que essa discussão ganhe força?

Depende de todos nós. A discussão hoje é rasa, parece que só existem duas posições: ser a favor da repressão ou a favor da liberação. É quase como “você é contra ou a favor da droga?”. Há posições intermediárias. Este exemplo de Portugal, não é interessante? Criaram as Comissões de Dissuasão da Toxicodependência, há um trabalho de aproximação, de prevenção. Claro, a solução para um país de 10 milhões de habitantes não será a mesma para um de 200 milhões, mas temos que encontrar nosso caminho. Se um cara maior de idade, com dinheiro, vai a uma favela comprar droga, por que o lado de lá, que é o comerciante, não venderia?

A saída é regulamentar a venda, como se faz com cigarro e bebida?

Sim, é criar regra. Veja a questão do cigarro: hoje temos 15% de adultos fumantes, menos do que nos Estados Unidos. Por quê? Porque proibimos propaganda, fizemos campanhas mostrando que faz mal, que é dependência química. Não um charme, como se dizia. É dependência. Com as outras drogas vai ter que ser feita coisa parecida, específica para cada uma. O menino que fuma baseado na festinha não está na mesma situação do que fuma crack na sarjeta.

Existe o argumento de que, se liberado, o consumo vai aumentar.

Eu acho que isso vai ser inevitável, mas é o preço a se pagar. Não é assim com o álcool? Milhões de pessoas que bebem, milhões que exageram na bebida e a sociedade segue em frente? Vamos criando uma cultura. Só porque a bebida é liberada vamos todos nos embebedar a qualquer hora do dia? Não. Será que a gente ia sair daqui e cheirar cocaína só por estar disponível?

Você tem alguma ligação com a Comissão Global das Drogas, da qual faz parte o Fernando Henrique Cardoso?

Não, com a vida que levo não tenho condição de estar em nenhuma comissão [risos]. Mas é muito interessante o Fernando Henrique fazer esse trabalho. Um homem na idade dele poderia passar ao largo desse assunto. Poderia dar tantas desculpas. Acho admirável a coragem de propor uma discussão.

Muito antes da sua conhecida cruzada antitabagista, você fumou por 19 anos. E outras drogas, você usou?

Ainda estudante experimentei maconha, mas não gosto da sensação de perda do controle. Mesmo álcool, toda vez que bebo um pouco a mais fico me sentindo mal, achando que fui prolixo, chato. Drogas mais pesadas, como cocaína, nunca experimentei. Na época da Detenção eu via tanta gente fumando crack que pensei: “Preciso experimentar, dar só uma tragada, para saber do que se trata”. Aí um traficante, que tinha conseguido parar com o crack, me disse: “Não faça isso que o senhor vai ficar viciado”. Tive curiosidade, mas não tive coragem. E hoje tenho muito menos.

Você perdeu a mãe aos 4 anos. Tem lembranças dela?

Muitas. Ela ficou doente quando nasceu meu irmão mais novo e morreu quando ele tinha 2 anos e pouco. Teve uma doença autoimune e foi ficando cada vez mais fraca. Eu assisti à morte dela, em casa. Vi da porta do quarto o momento em que ela, que mal conseguia respirar, parou definitivamente. Mas também tenho ótimas recordações desse tempo. Jogava bola, vivia na rua. Eu era feliz e, ao contrário do Ataulfo Alves, eu sabia.

E seu pai, como era?

Era um homem muito forte. Minha mãe morreu aos 32 anos e ele, na mesma idade, ficou com três filhos pra criar. Tinha dois empregos: durante o dia era contador, depois tesoureiro, e das 19 à meia-noite tinha um trabalho na polícia, na seção de arquivos. Só descansava no domingo, quando cuidava das plantas, cozinhava. E sempre dizia que os filhos tinham que ir pra universidade. Num bairro operário como era o Brás, logo depois da Segunda Guerra Mundial, os meninos de 14 anos iam trabalhar nas fábricas. Mas ele dizia que os filhos dele não seriam assim.

“Imagina um médico interessado em saúde pública ganhar espaço num programa que está há não sei quantos anos no ar? E ainda dizerem ‘faz o que você quiser’. Eu fui, né?”

Ele já morreu?

Sim, aos 80 anos.

E da adolescência, as lembranças também são boas?

Eu tive uma adolescência legal, mas houve uma fase dura, dos 10 aos 15, mais ou menos, quando eu ainda era muito dependente da estrutura familiar. Meu pai se casou seis anos depois que minha mãe morreu e a vida com a minha madrasta não foi tranquila. Mas aí, com 15 anos, eu comecei a sair de casa, ia pra casa dos primos e só voltava pro almoço de domingo, porque meu pai fazia questão.

Desde quando você é careca? Esse, é um fator de insegurança comum entre os homens. Foi pra você?

Ah, é um problema. Entrei na faculdade e já comecei a ficar careca. Meu pai, meus tios, a família paterna toda ficou careca. Quando você é moleque enchem muito com isso, o tempo inteiro fazem piadinha. Mas, quando comecei a dar aula, com 18 anos, e todos os alunos eram mais velhos que eu, foi bom ir perdendo cabelo. Ganhei um ar mais sério, professoral. Acho que me ajudou [risos].

Você diz que jamais cogitou ser outra coisa que não fosse médico. De onde veio a certeza?

Não tenho ideia. Tenho um tio médico, o primeiro que conseguiu estudar na família, mas não tem muita relação. Não sei por que, mas me lembro que desde pequenininho dizia que ia ser médico.

Foi na época da faculdade que você e João Carlos di Genio fundaram o Objetivo, hoje um grupo gigante na área de educação. Como foi essa história?

Eu entrei na faculdade em 1962, o Di Genio tinha entrado em 1960. Éramos bons alunos e o dono de um cursinho da época, o 9 de Julho, nos convidou para dar aulas de física. Eu precisava trabalhar, então eu fazia faculdade durante o dia e tinha esse emprego à noite. A gente foi muito bem nas aulas. Começamos a ter alunos particulares, ganhávamos bem. No terceiro ano, 1965, tivemos a ideia: como os cursinhos encerravam as aulas em dezembro e o vestibular era em fevereiro, inventamos um curso de férias. Alugamos uma sala na praça Carlos Gomes, na Liberdade, e publicamos um anúncio no Jornal da Tarde chamando para as inscrições. Era preciso dar um nome pro curso e eu sugeri Objetivo. O Di Genio adorou.

Por que esse nome?

Porque era objetivo mesmo [risos]! Era pra quem estava prestes a fazer vestibular. Alugamos um mimeógrafo e passamos uma noite na casa dele rodando o material. No dia seguinte fui pra praça Carlos Gomes e vi a fila dando volta no quarteirão. Contei por alto umas 250 pessoas, só que a classe comportava 50. Liguei pro Di Genio, desesperado. Ele nem hesitou: “Matricula todo mundo”.

E como vocês resolveram?

Alugamos mais salas, chamamos mais colegas para dar as aulas. Acho que chegamos a 800 alunos. O dono do 9 de Julho propôs que a gente desse esse curso lá com ele. Só que a gente estava ganhando dez vezes mais. Uns 5 mil não sei o que, sei lá qual era a moeda vigente, mas hoje seriam uns 50 mil para cada um, um dinheirão. Saímos os dois do outro cursinho.

Por quanto tempo você ficou na sociedade?

Ah, nem chegou a ser uma sociedade… o Di Genio estava se formando naquele ano e decidiu continuar tocando o negócio. Mas eu queria ser médico. Fiquei com uma participação por um tempo e com esse dinheiro consegui começar na medicina. Tive mais tempo para estudar e me preparar, sem precisar ficar pulando de um lugar para outro como médico, que era o caminho natural para um iniciante.

A coisa de escrever, como surgiu?

Sempre gostei de escrever. Muito antes de publicar eu já reunia escritos. Isso virou uma parte importantíssima da minha vida. Quando chega o momento em que você acha que um texto ficou bom, melhor do que você imaginava que era capaz de fazer, vem uma sensação de felicidade! É essa a palavra. Felicidade, em geral, é uma coisa que você obtém quando existem condições: gente querida por perto, uma relação afetiva, um filho, um ambiente, uma paisagem… Mas a escrita também pode trazer isso. E é uma felicidade que você obtém sozinho, com seu computador, às vezes virado pra uma parede branca.

E a entrada na TV Globo, como foi?

Dez anos atrás o Fantástico tinha comprado a série da BBC sobre o corpo humano e eles acharam que tinha que ter um médico brasileiro na versão daqui. Aí o Geneton Moraes Neto [editor do programa] me procurou. Avisei que só faria se eu pudesse criar o texto. E eles toparam. Um ano depois, o Ali Kamel [hoje diretor-geral de jornalismo e esporte da emissora] leu um artigo meu na Folha, sobre lavar as mãos, essa coisa básica. Ele me ligou e falou: “Você precisa voltar, essas coisas precisam ser ditas na televisão”. Eu voltei. Imagina um médico interessado em saúde pública ganhar espaço num programa que está há não sei quantos anos no ar. E ainda dizerem “faz o que você quiser”. Eu fui, né?

Esse alcance que você tem com a TV nunca o fez pensar em abandonar a clínica médica?

Se eu não estivesse fazendo clínica, minha vida seria muito mais tranquila. Eu poderia escrever mais, fazer melhor a televisão… Um amigo meu diz que não tem cabimento dedicar tanto tempo a atender poucas pessoas quando posso atingir milhões que jamais teriam acesso a essas informações. Ele tem razão. Mas eu não consigo me imaginar não examinando doentes, não pegando nas pessoas pra descobrir o que elas têm, acordar de manhã e não ter nenhum doente pra ver. Na medicina, os anos trazem uma visão incrível. O cara tá contando a história e você já entende o que ele tem. Então eu chego nessa fase, de maturidade total, e vou deixar de fazer?

Como especialista em câncer, você já perdeu muitos pacientes. Como lida com isso? A relação com os doentes e com a possibilidade de morrerem sob seus cuidados mudou com o tempo?

Mudou muito. Quando a gente é jovem, não encara isso com tanta profundidade. Pra começar, quando você é mais jovem, encara a morte como um fracasso como médico. Então você foge um pouco desse tema, desse momento de olhar nos olhos e dizer “olha, a situação está realmente grave, nenhum tratamento vai te tirar dessa condição e o que posso fazer é te dar conforto”.

Essa conversa é mais fácil para você hoje?

Não. É difícil até hoje. Mas você passa a considerar que, se a morte é inevitável, a sua função não é curar os doentes, mas ajudá-los a passar por essa fase tão dura. Como faz, que medicamento pode usar, quando é hora de tratar, quando é hora de não fazer nada. A arte da medicina, sua grandiosidade, está em conciliar o conhecimento técnico com as necessidades da pessoa – que pode inclusive decidir que não quer tomar um remédio que tem efeitos ruins. Há pouco tempo, uma moça recém-casada me disse que o tamoxifeno [droga usada no tratamento de câncer de mama] estava acabando com a vida sexual dela. E não iria mais tomar. Fico pensando: eu também não ia querer. Vai aumentar o risco? Vai. Mas viver é arriscado mesmo.

“Estudante, experimentei maconha, mas não gosto da sensação de perda do controle. Toda vez que bebo um pouco a mais me sinto mal”

E quando quem estava à beira da morte era você, por causa da febre amarela? Você teve medo?

Engraçado, não foi medo. [Faz uma pausa] Eu olhava meus exames – não era eu quem decidia o tratamento, claro, mas eu queria ver os números – e tinha certeza de que iria morrer. À medida que enfraquecia, fui ficando tão desligado de tudo… A morte, quando chega devagar, te prepara pro final. Você não luta contra o que é inexorável. Não há possibilidade de dizer “não, eu não quero”. E a ligação com as pessoas se esgarça. Tenho duas filhas com as quais possuo uma ligação fortíssima, mas ali percebi que eu não tinha mais nada a ver com elas. Você acaba do jeito que veio ao mundo: sozinho.

Você é ateu. Nem quando quase morreu houve a tentação de buscar uma explicação religiosa, esotérica para a vida?

Em nenhum momento me passou pela cabeça. Buscar conforto espiritual em seres divinos ou paraísos transcendentais é tão absurdo como pedir presente para o Papai Noel. Para mim, a crença religiosa e a existência de outra vida não fazem sentido.

Comparando com sua infância e outros períodos da vida, você acha que vive num lugar mais seguro ou inseguro hoje?

Acho muito melhor o mundo de hoje. Pagamos um preço pelo progresso – não dá pra criar filho solto na rua, e é uma pena –, mas já houve coisas tão piores. Violência política, ditadura, por exemplo. Uma perseguição dirigida a universitários, imagine! Vivemos uma situação incrivelmente melhor hoje, inclusive na medicina. O atendimento pode ser de baixa qualidade, mas ele existe para a população. Não existia na minha infância. Em alguns setores, ele é de altíssimo padrão. Para a aids, por exemplo. Ou o programa de vacinações brasileiro, o maior programa de vacinação gratuita do mundo. Ou o programa de transplantes.

Falando em aids, como anda a política brasileira para a doença? Você crê que em 15 anos podemos chegar ao fim da epidemia, como aposta Luiz Loures (brasileiro que dirige a Unaids, na ONU)?

Antes da existência de uma vacina de alta eficácia, considero pensamento mágico imaginar que a epidemia de aids chegue ao fim em qualquer país. Veja o caso da sífilis, doença curável com duas injeções de penicilina, antibiótico de baixíssimo custo. Está aí até hoje. Combater doença sexualmente transmissível não é fácil. Agora, acho que o Brasil, que inovou na distribuição gratuita de antivirais no tratamento de grandes massas de pessoas infectadas pelo HIV, talvez seja um dos países com mais condições de reduzir ao mínimo o número de infectados.

Desde 1992 você vai à Amazônia regularmente, para pesquisas de biotecnologia. Como vê a discussão sobre biopirataria e o temor de que estrangeiros roubem a riqueza da floresta?

Acho uma besteira. Se nem se sabe qual o poder de cada planta, o que vão roubar? Até conhecer as propriedades de uma única espécie, é um trabalho imenso. Nos Estados Unidos quem faz isso é o governo, as empresas não têm interesse em investir. No Brasil, essa politização espantou todos os cientistas que pretendiam estudar aqui. Porque eles não querem ser acusados. É gente que trabalha sério, tem a vida dedicada à pesquisa, não dá pra confundir com bandido. Nem os botânicos vêm mais. Só que a botânica amazônica ficou conhecida por causa de grandes botânicos de fora que estiveram aqui. Essa postura politizada estragou tudo.

Você já deixou de fazer algo na vida por insegurança?

Deixei de mergulhar. Como eu quase me afoguei quando era criança – um primo mais velho me tirou do riacho quando eu estava quase morrendo –, fiquei com um problema com água, facilmente me assusto. Tanto que eu entro no mar só até o joelho.

Você conheceu sua mulher (a atriz Regina Braga) em um curso de teatro. Você queria ser ator?

Não. Eu tinha terminado meu primeiro casamento, que durou 11 anos. E o homem na separação fica numa situação que, em geral, é pouco discutida. Você se separa da mulher e com isso se separa dos seus filhos. Eu tinha uma relação tão próxima com as meninas, de trocar, dividir. Foi muito duro ser afastado. Eu chorava na cama à noite, sozinho. Pensava: “Preciso sair disso, encontrar alguma coisa que me faça bem”. Aí um dia vi uma notícia sobre um curso de teatro que estava começando no MAM [Museu de Arte Moderna] e fui até lá. Cheguei, a porta estava fechada. Toquei a campainha e não apareceu ninguém. Toquei de novo e nada, então fui voltando pro carro. Aí um zelador do prédio me chamou. Expliquei que eu estava procurando o curso das 8 horas e ele falou: “Ah, já começou”. Era às 7 horas, o jornal estava errado. Me despedi e fui embora, pela segunda vez. Aí ele me chamou de novo e falou: “Espera, vou falar com a professora”.

E a professora era a Regina?

Sim, ele apareceu de volta com ela, falando: “Olha, começou às 7 horas, mas faltou uma pessoa, então tem uma vaga. Entra, senta e não fala nada que eles estão fazendo um exercício”. Diz ela que eu me apaixonei ali, porque nunca uma mulher tinha me dito “entra e cala a boca!” [risos]. Foram três meses de curso, semanal. Ela deu as quatro primeiras aulas e, quando terminou essa parte dela, eu logo a convidei pra comer um sanduíche. Ela também estava separada, com dois filhos. Foi uma coisa que deu certo de cara. Já faz 31 anos e a vida só melhorou desde que estamos juntos.

Não faz muito tempo que Regina declarou que é bissexual. Na verdade, declarou que “somos todos bissexuais e deveríamos discutir sexualidade mais abertamente”. O que você achou?

Ela fala o que ela quer, quem sou eu pra me meter? A gente tende a caracterizar a sexualidade em padrões muito rígidos. Muita gente só aceita a heterossexualidade. Outros, mais civilizados, aceitam a homossexualidade também. E a verdade é que em matéria de sexo há uma gama tão grande de variações. Você tem extremos e no meio deles cabe tudo, não é? Acho que a Regina quis dizer a mesma coisa nessa entrevista: que ela reconhece nela um outro lado, um lado que se atrai pelo feminino. Bom, eu vivo com ela há 31 anos, sem interrupções. Pode ser que um dia eu descubra que ela tem uma amante, mas até hoje não vi nada… Sei lá, dizem que o marido é o último a saber [risos].

[GALLERY=1703]

LEIA TAMBÉM

MAIS LIDAS

-

Trip

Bruce Springsteen “mata o pai” e vai ao cinema

-

Trip

O que a cannabis pode fazer pelo Alzheimer?

-

Trip

Não deixe a noite morrer

-

Trip

Entrevista com Rodrigo Pimentel nas Páginas Negras

-

Trip

5 artistas que o brasileiro ama odiar

-

Trip

Um dedo de discórdia

-

Trip

A primeira entrevista do traficante Marcinho VP em Bangu