O psicanalista se frustra com o ritmo das mudanças nas relações entre homens e mulheres

Passados 60 anos da revolução sexual – a única do século 20 realmente bem-sucedida, em sua opinião –, Contardo Calligaris, o psicanalista gringo mais pop do Brasil, se frustra com o ritmo das mudanças nas relações entre homens e mulheres: “A conversa de padaria continua a mesma”

Você chega à entrevista e conta ao entrevistado que um dos assuntos fundamentais da conversa será o que se chama, há alguns anos, de “a crise do macho” – uma certa angústia que estaria se abatendo sobre a metade da espécie humana dotada de cromossomos XY, dividida entre a eterna exigência de virilidade e uma série de conflitos internos trazidos pelos novos papéis de gênero. Mais do que isso: a tentativa seria a de esmiuçar o que, afinal, define o “novo homem”, um ser aparentemente mais sensível e mais livre, mas também mais perdido, com o qual as mulheres lidam hoje.

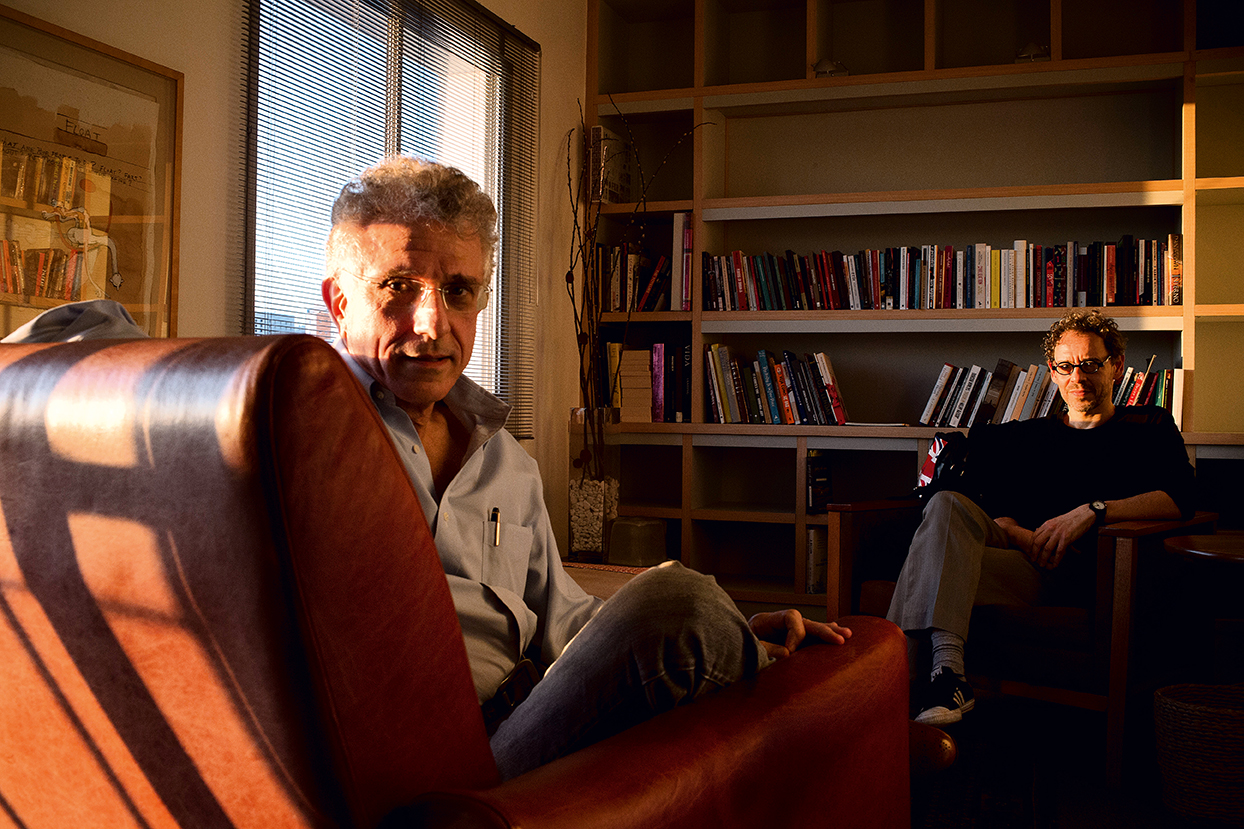

Quando o entrevistado é Contardo Calligaris, psicanalista, autor de livros, de uma peça de teatro (O homem da tarja preta, encenada em 2009), de uma das colunas semanais mais lidas do país (publicada às quintas-feiras no jornal Folha de S.Paulo) e mais recentemente de um seriado de televisão (Psi, que deve estrear em 2014 no canal HBO), a primeira resposta pode ser tão curta quanto desencorajadora: “Não sei. E tenho certa preguiça desse tema”.

Primeiro round

Começamos mal? Nem tanto. É só perguntar por que, e as respostas se tornam mais detalhadas, provocativas e cheias de coisas para pensar. A própria preguiça, ele explica depois, vem do fato de achar que, a esta altura, um europeu que nasceu no pós-

guerra (ele é de maio de 1948), que aos 15 fugiu da casa dos pais em Milão para morar em Londres, viveu intensamente a contracultura na década de 60, analisa seres humanos há mais de 40 anos, rodou o mundo, adotou o Brasil, se casou oito vezes, entre muitas outras coisas, já deveria estar cuidando de questões mais avançadas.

Sim, mudamos muito, mas muito devagar para o gosto do doutor Calligaris. Sim, mulheres e homens não têm as mesmas amarras nas quais se ancoravam os relacionamentos na época em que ele ainda era criança, mas, ainda assim, para ele a “conversa de padaria”, essa síntese do status quo, não mudou quase nada – e nossa vida sexual segue “bastante miserável”.

Depois da temporada londrina, na qual vendeu roupas, lavou pratos, distribuiu folhetos de uma boate de striptease e chegou a participar de um dos números do estabelecimento, no papel de um Sansão bem mais apimentado que o do Velho Testamento, Contardo voltou a Milão, estudou ciências políticas, virou fotógrafo e tradutor, conheceu a primeira mulher, uma americana, e precisou ir à Índia e ao Nepal contratado por uma editora para descobrir que fotografar não era a profissão que ele teria. De volta à Europa, foi estudar letras e filosofia em Genebra, época que descreve como “a melhor da vida”, não só porque era o fim dos anos 60, em cuja efervescência ele mergulhou, mas também por causa dos professores, que adorava, e dos treinos de boxe, que trouxeram a bolsa de estudos e algumas medalhas em campeonatos nacionais suíços que disputou por dois anos.

Só que aí, já chegando aos anos 70, Contardo foi fazer terapia. E se viu tão interessado por psicanálise que mudou de área: foi estudar em Paris, virou membro da escola freudiana local e professor de universidade. Dez anos mais tarde, em 1985, ele já era pai de um menino quando veio ao Brasil pela primeira vez, para o lançamento de um de seus livros sobre o tema. Em Porto Alegre como conferencista, conheceu uma gaúcha que se tornaria sua mulher por mais de 20 anos.

Em março de 2003, Contardo concedeu uma entrevista à revista Trip em que falava da rotina que ele então dividia entre Nova York e São Paulo, do governo Lula que começava, da guerra do Iraque, naquela altura iminente, e de ideias como a de que “casal bom é casal que briga” (o link para essas Páginas Negras está no fim desta reportagem). Dez anos depois, casado pela oitava vez – com a atriz Mônica Torres – e escrevendo a segunda temporada de Psi, ele vem às Páginas Vermelhas falar de homens, mulheres, sexo, casamento, estereótipos e, sobretudo, sobre ter uma vida interessante, algo que considera bem mais importante do que a eterna busca da felicidade.

E vida interessante ele teve – só não se compara à da própria avó, uma mulher que nasceu em 1899, num mundo sem telefone, carro ou avião, e morreu no fim do século 20. “Essa viu realmente o mundo se transformar”, diz ele.

Tpm. Esta edição está trazendo uma discussão sobre o homem contemporâneo. Um “novo homem” existe mesmo?

Contardo Calligaris. Não sei. E tenho certa preguiça desse tema [risos].

Por quê? Uma certa redistribuição dos papéis de gênero existe efetivamente. Do lado masculino, é uma questão pela qual me interessei um pouco mais diretamente, fiz uma peça de teatro sobre isso. De fato, sim, claro, existe uma série de coisas que mudaram no funcionamento da relação entre homens e mulheres. Por exemplo, não é mais automático que o homem seja o grande provedor da família, e seria falso pensar que eventualmente ele não sofra com isso. Numa série de circunstâncias ainda se verifica que as coisas mudaram muito menos do que se imagina.

O que mudou pouco? Numa separação, por exemplo, dificilmente um juiz reconhece ao homem uma pensão alimentícia, enquanto é tradicional pensar que isso seja um direito da mulher. As coisas mudam lentamente. O homem já se reconhece menos imediatamente na identidade do provedor e do pai de família, mas eu gostaria que as coisas mudassem um pouco mais e um pouco mais rápido.

Mas o que exatamente precisava acontecer mais rápido? No fim dos anos 60 e começo dos 70 havia esperanças, talvez extremas e irrealizáveis, não só quanto à vida de casal, mas quanto ao cotidiano da vida social. Então, se eu olho pra trás e penso no que me parecia que seria o futuro, é pouco. Embora esteja convencido de que aquela foi a única revolução do século 20 realmente de sucesso. A contracultura americana e o Maio de 68 europeu mudaram realmente o mundo. Passamos a pensar o sexo, a expressão individual, as relações sociais, a diversidade de um ponto de vista muito diferente do que era antes daquilo. Nos anos 60 existia um número incrível de países e de estados americanos onde a homossexualidade era proibida por lei. Havia estados nos quais sexo oral e anal, entre homem e mulher, mesmo que casados, era proibido por lei. Nos Estados Unidos! Não no Irã [risos].

Ou seja, mudou muito, mas ainda é pouco. Penso que sim. As identidades de gênero mudaram, há o acesso progressivo da mulher ao mundo do trabalho e mesmo uma independência psíquica. Não é mais uma coisa maluca que uma mulher decida morar sozinha ou não casar ou não ter filhos. Mas essas coisas mudaram marginalmente. Ainda são questões. Uma coisa que a gente pensava que pudesse realmente mudar era o casamento. Ele continua sendo um valor.

Uma bandeira de batalha do movimento gay no mundo inteiro ser o casamento é um paradoxo, né? Nos anos anos 60 qualquer militante da contracultura esperava que a homossexualidade nos ensinasse a dispensar o casamento, uma forma opressiva de viver o amor e a sexualidade. Aconteceu o contrário: o casamento se tornou um valor inclusive no mundo gay.

Não é importante garantir esse direito aos gays? Tenho uma relação curiosa com isso. Claro que sou totalmente a favor, por uma igualdade de direitos, mas por outro lado acho um desapontamento. A homossexualidade aparentemente não inventou outra maneira de imaginar as relações [risos].

"O grande choque dos anos 50 e 60 foi a descoberta de que a mulher tem desejo sexual. O homem até hoje não voltou dessa totalmente"

Quando você escreveu a peça O homem da tarja preta, o que estava querendo discutir? Não era isso que chamam de crise do macho? Não é que eu quisesse discutir, eu tinha uma história para contar, aliás várias, que acabaram compondo uma personagem. Ele coloca uma série de incertezas: você pode ser um provedor absolutamente tradicional e à noite se vestir de mulher e ficar na internet se masturbando e prometendo sei lá qual submissão a qualquer um que passar por aí – o que é uma trivialidade. O acesso das pessoas à complexidade de

suas fantasias sexuais melhorou muito com a internet. Elas se deram conta de que, mesmo quando tinham as fantasias que pareciam bizarras, havia um monte de outras vivendo experiências parecidas ou compatíveis.

Isso já é uma grande mudança. Isso sim, mas no fundo a conversa de padaria continua a mesma. A roda de mulheres até fala de homens e eventualmente se aventura a fazer comentários sobre a bunda deles, coisa que é recente... Mas no fundo a conversa só permite falar de alguns estereótipos do que nós preferimos imaginar que seja a sexualidade. A vida sexual efetiva das pessoas continua bastante miserável.

Fala-se muito em uma angústia dos homens, gerada pela perda dos papéis tradicionais. Você tem visto isso relatado por homens? Sim, sem dúvida, mas é esperado, né? Quando você tem papéis e tradições sociais bem definidos, as coisas são mais confortáveis. Se para saber se fulana quer casar comigo eu preciso marcar uma hora com o pai dela e ir lá pedi-la em casamento, sem me preocupar se ela gosta de mim ou não, é mais fácil. O que eu tenho que fazer está muito claro. Uma vez que as condutas tradicionais ficam menos definidas, isso produz incertezas. Isso vale pra tudo. Se você é assaltado no farol, todos vão dizer que o melhor é entregar o celular ou o que for e preservar a vida. Sessenta anos atrás diriam o contrário: era melhor morrer a se acovardar diante de um cretino com um revólver. Defender a honra era mais importante que preservar a vida.

A relação com o sexo também era completamente outra, né? O grande choque dos anos 50 e 60 foi a descoberta de que a mulher tem desejo sexual. O homem até hoje não voltou dessa totalmente. Ele não tinha nenhuma obrigação de ser um amante minimamente competente, de se preocupar com o desejo ou com o gozo da mulher. Aí começaram a ler Masters & Johnson, Relatório Hite, bombas preparadoras do que foi a contracultura dos anos 60. Foi chocante para os homens descobrir que existia uma sexualidade feminina, que as mulheres podiam gozar ou não gozar e que talvez eles tivessem alguma coisa a ver com isso. Ainda hoje, se uma mulher quer atrapalhar o parceiro, basta dizer pra ele que nunca gozou com ele. É uma bomba para o cara.

Também é incômodo que a mulher ganhe mais do que o marido. Por que isso ainda é uma questão? A gente não deveria se livrar disso? Não sei... [risos].

Numa entrevista à Tpm, meses atrás, você mesmo declarou que talvez tivesse dificuldade de ficar casado com alguém que ganhasse mais que você. Sim, é possível. Eu teria dificuldade em viver com alguém que pagasse por uma parte da minha vida. “O que vamos fazer no réveillon?” Se eu não tenho dinheiro sobrando, mas você tem muito, vai dizer: “Vamos ficar 20 dias na Bahia; não precisa se preocupar, eu pago tudo”. Eu não gosto que ninguém pague por mim. Não sei se tem muito a ver com a mulher... é em geral, não gosto que paguem coisas por mim. Mas muitos homens efetivamente não vivem isso bem.

Porque dinheiro é poder. É poder, e o poder é totalmente erotizado. A gente transa com o poder.

Mas a mulher não entra em crise se ganhar menos que o cara. Mesmo as que gostam desse homem mais sensível e colaborativo às vezes até sonham com o velho modelo do provedor pagador de contas. Por quê? Porque essas funções estão ligadas para todos nós, e isso não muda com facilidade. Ser homem ou mulher não significa pagar ou não a conta, mas o homem que se sente feminizado pelo fato de que quem paga as contas da viagem, de tudo, é a mulher pode ser afetado por isso. A própria sexualidade da mulher vai ser influenciada. Segundo Freud, que apesar de tudo é muito menos ultrapassado do que gostaríamos que fosse, grande parte do amor de uma mulher por um homem ainda é um amor saudoso do pai. E o pai é tudo isso, o protetor, o provedor, o recurso.

Você está casado (com a atriz Mônica Torres), certo? Estou.

Quantas vezes você já se casou? Estou no oitavo casamento.

Como é seu relacionamento com tantas ex-mulheres? É amigo delas? De algumas sim, excelente amigo. Da minha primeira mulher, da mãe do meu filho... outras, perdi de vista. E só de uma sou francamente inimigo.

O que aconteceu nesse caso? Um divorcio litigioso [risos].

Como você e a Mônica se conheceram? Numa feira de livro, em São Paulo. Nos conhecemos no mês de agosto e em maio do ano seguinte a gente se casou. Vai fazer três anos.

Vocês moram juntos? Quanto da parte prática, doméstica, faz parte do seu cotidiano? Criança, pagamento de contas...Ela mora no Rio e eu, em São Paulo. É um pouco um casamento de ponte aérea, como muitos. Então cada um se ocupa da direção do seu espaço. Eu me ocupo de São Paulo e ela se ocupa do Rio. Mas, sim, é diferente do que se a gente morasse junto o tempo inteiro.

Ela tem filhos pequenos, não? Eles têm 10 e 14 anos. Quer dizer, o Fran vai fazer 11 agora. Não são propriamente pequenos. Mas eu não tenho dificuldade em lidar com criança, porque não dou muita importância pra criança [risos].

As pessoas dão uma importância indevida às crianças? Muita importância. Criança pra mim... tem que deixar rolar.

Você teve quantos filhos? Tenho um filho de 30 anos e tive enteados, de outros casamentos. Realmente não acho que as crianças se beneficiem de ser o centro da vida dos adultos. Isso é um dos pilares da contemporaneidade, um amor narcisista pelas crianças. Estão todos tomados pela esperança de que os filhos sejam continuadores, aqueles que vão viver todas as felicidades das quais fomos frustrados. Estou bastante preocupado com a infância contemporânea. A maior mudança que posso imaginar no futuro, se você me perguntasse por onde é que a sociedade poderia mudar de maneira radical, seria a gente conseguir querer apenas produzir vida, e não reproduzir a nós mesmos.

Que um filho seja tão determinante na vida de alguém é um fenômeno recente? Eu acho que é recente. E com ele, a nossa incapacidade de criá-los. A maioria das crianças não lida com aquele lote básico de interdições, de espaço próprio. E de aborrecimentos, de tédio, que fazem parte da vida. Os pais viraram constantes entertainers, estão aterrorizados com a ideia de que as crianças sintam tédio. Mas o tédio é um dos grandes fatores da civilização. Se você não tem tédio, não tem vida interior. Se não passa anos numa fazendola ou num castelinho de província francesa, que é o protótipo do tédio, nunca vai escrever os ensaios de Montaigne. Tédio e medo são coisas cruciais para crescer.

Também se discute muito hoje o quanto nós moldamos o que meninos e meninas vão se tornar. Os papéis de gênero mesmo. Há quem defenda que a gente pare de separar brinquedos de meninas e de meninos, por exemplo. É por aí? O gênero é, sim, construído culturalmente. Claro, não só; evidentemente há cromossomos e produção hormonal, mas, no mínimo, você decide o que significa para uma criança ser menino ou menina. Os brinquedos que oferece, o discurso, as coisas que faz com eles. Mas acho que contrariar completamente o discurso comum é atrapalhar as crianças, ainda que em nome de uma posição ideológica simpática. Se penso: “Ah, não quero que meu menino goste de armas”, e então só lhe compro Barbies, vou atrapalhá-lo. Ele vai ser um desadaptado, não há necessidade de infligir essa dificuldade. Ele pode ter ideias e sensações diferentes, mas deve poder falar das coisas básicas das quais vão falar os colegas na escola. Contrariar a construção social do gênero sistematicamente não ajuda em nada.

"A vida sexual efetiva das pessoas continua bastante miserável"

Você tem irmãos e irmãs? Só um irmão. Eu tinha uma prima, por quem tive uma extraordinária paixão, mas nunca deu em nada [risos]. Não sei como os meus pais teriam criado uma menina. Mas, por exemplo, na minha casa tinha armas, no sótão. Armas pesadas, de guerra, o que não era nada de estranho na Itália do pós-guerra. E a gente caçava, tinha uma relação com as armas. Isso é masculino? Talvez, mas um monte de mulheres na Itália daquela época também caçava.

Você tinha 20 anos em 1968. O quanto você tinha de consciência de toda a transformação que estava em curso? Muita. Esse era o momento em que tudo estava mais claro... Você verificava o quanto a maneira de viver era diferente do status quo. Não tô nem falando do fato de as pessoas se juntarem sem casar, mas de todas as formas de sexualidade coletiva, impensáveis para a grande maioria dos adultos. Era uma vida realmente diferente da dos nossos pais, e olha que meus pais eram liberais.

Você fugiu de casa adolescente e foi morar em Londres. Não teve crise com eles? Isso foi bem antes, em 62, 63, começo dos Beatles. Eu tinha 14, 15 anos. Eles sofreram pra cacete, mas iam fazer o quê? Poderiam ter pedido que a polícia me procurasse, eu seria eventualmente encontrado e levado pra casa, mas isso teria tido consequências. Por um certo número de anos eu teria tido o passaporte marcado. Eles se abstiveram de fazer isso, foram liberais nesse sentido.

Já vi você dizer que seu pai era inepto, como a maioria dos homens, para as questões da vida cotidiana, e que sua mãe sempre assumiu mais a parte prática da vida. O que você tem do seu pai e da sua mãe? Boa pergunta... Desse ponto de vista sou mais parecido com minha mãe do que com meu pai. Eu nunca vi ele fazer contas ou fazer um cheque. O que ele ganhava, entregava para ela. A única coisa da qual ele se ocupava era as viagens, ele que organizava. Quer dizer, organizar não é a palavra, mas pelo menos ele inventava. Eram coisas aventurosas, bizarras. Tipo “vamos para a Índia de carro”.

"Eu teria dificuldade em viver com alguém que pagasse por uma parte da minha vida"

Vocês foram? Duas vezes. Um casal com duas crianças pequenas, imagina, era um filme. Hoje não dá mais pra fazer isso, você não atravessa o Irã com facilidade, o Afeganistão muito menos, a fronteira do Paquistão com a Índia é praticamente fechada. Mesmo o extremo leste da Turquia... Eu não me sentiria totalmente confortável de ir em família por aquelas bandas.

E sua mãe topava? Sim, totalmente. Eles começaram a vida de uma maneira... Meu pai entrou na clandestinidade em 1943. Do verão de 44 a abril de 45 eles viveram na montanha, acima de 2 mil metros. Meu irmão tinha 1 ano. Era um frio do cacete, neve, sem contar as incursões dos alemães que tentavam retomar aquela parte, controlada pela resistência. Depois que você passa um ano assim, ir para a Índia de carro não tem nada de mais.

Você acredita no fim do gênero? Da fronteira entre o que é masculino e feminino? Isso teria sido um bom papo para os anos 60. Era nisso que eu pensava quando disse que me dava preguiça pensar na mudança dos papéis de gênero. Hoje a gente já poderia ter um discurso mais radical. Em mil pontos de vista eu acharia divertido o fim do gênero. Por outro lado, o gênero, inclusive como construção social, é implicado na fantasia sexual. Como a gente falou antes, praticamente não existe fantasia sexual sem um desequilíbrio de poder, de qualquer lado que seja. Um mundo com menos diferença instituída pode ser eroticamente menos interessante.

Existe um jeito masculino e um jeito feminino de se relacionar com o mundo? Hoje se valoriza o fato de características ditas femininas estarem mudando empresas e governos. Isso é real? Sim, tem coisas verdadeiras nisso. Por exemplo, o homem tem certa propensão ao enfrentamento. Não que a mulher não enfrente – qualquer um que foi casado sabe disso –, mas a mulher tem uma capacidade de mediação que os homens não têm necessariamente na mesma qualidade e intensidade, ou com a mesma sutileza. Isso de “os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus” tem coisas verdadeiras. E os homens se feminizaram enormemente, isso é parte do processo civilizatório.

Como assim? Um homem do século 21, aos olhos de uma mulher dos anos 50, pareceria feminino. Nos gestos, na maneira de se comportar, de se relacionar. Feminino no bom sentido, de ser civilizado, capaz de falar de si, o que era sinal de fraqueza antes. Nesse aspecto, faz sentido dizer que o mundo ganha com uma certa feminização. Por outro lado tem características masculinas sem as quais o mundo se empobreceria. Mas não tô muito preocupado com o sumiço dos gêneros. Duvido que aconteça nos próximos 20 ou 30 anos, e depois dessa data acho que não vou estar interessado em muita coisa.

"De algumas [ex-mulheres] sou excelente amigo. Outras, perdi de vista. E só de uma sou francamente inimigo"

Em um debate do Trip Transformadores, há dois anos, você disse que mais importante do que uma vida feliz é uma vida interessante. Você acha sua vida interessante? Tem sido.

E se acha um homem interessante? Imagino que sim, se você tem uma vida interessante acaba se tornando interessante, acumulou um patrimônio de experiências que têm certa variedade, certa complexidade. O próprio fato de ter vivido em muitos países, em muitos lugares diferentes, ter casado com mulheres muito diferentes, de línguas e culturas diferentes... isso civiliza você de várias maneiras.

As mulheres acham você interessante? Não sei... Sim... Acho que sim. É recíproco [risos].

Que tipo de homem você acha que é? Não quero ser homem nenhum, não acho que seja interessante se identificar com um modelo de gênero. Uma das coisas legais do nosso tempo, isso sim é legal mesmo, é que existe uma extrema confusão, e uma confusão alegre, de alta e baixa cultura. Você pode ter o maior interesse em saber qual é a diferença entre a primeira e a segunda edição de Paradise lost, de Milton [poeta inglês do século 17], e ao mesmo tempo saber que as melhores cores de meias da Gap são as femininas – mas que dá pra usar mesmo tendo pé masculino, porque elas esticam. Os dois tópicos são igualmente interessantes para mim. Posso falar da qualidade

de um cashmere, de comida, de vinho ou do último romance do Daniel Galera, e não tem nenhuma vergonha em passar de um registro a outro.

Como é dividido seu tempo hoje, entre consultório, escrever coluna e tudo mais? O consultório é praticamente o tempo inteiro; a coluna, escrevo fundamentalmente em dois intervalos reservados para isso nas tardes de segunda e terça, sempre cuidando para que no domingo eu já tenha na cabeça o que vai ser o tema. E agora tem o seriado [Psi, ainda em produção]. Estou aqui dando entrevista, mas deveria estar escrevendo.

Em que pé está o seriado? A primeira temporada está na lata, como se diz, e deve estar pronta para estrear no primeiro semestre do ano que vem. Agora estamos desenvolvendo a segunda, o que faz com que eu não tenha muito como fazer outra coisa... São 800, 850 páginas de roteiro. É muito interessante. Me diverti, aprendi um monte de coisas. Acompanhei as gravações dos 20 episódios. Não teria aceitado ser o roteirista se eu não fosse também o criador da série.

Você já disse que filmes como Casablanca e Os brutos também amam têm os protótipos do que todo homem fantasia sobre masculinidade: os protagonistas são misteriosos, fascinantes e abdicam do amor em nome de atitudes heroicas. Isso ainda é válido? Humphrey Bogart e Alan Ladd são tudo o que um homem quer ser? Isso sempre. Nos dois filmes, os homens são heróis que passam, que somem no horizonte. No Shame [título original de Os brutos...] ele salva a vida de todo mundo, renuncia ao amor da mulher e da criança que o idealiza como o pai que gostaria de ter e sai pelo mundo deixando tudo para o fazendeiro, o cara que vai ficar lá, plantar batatas, ter uma vida real com a mulher, ser pai. Com Casablanca, a mesma coisa: “Sempre teremos Paris na mente, mas é melhor você pegar o avião com o outro, é com ele que será feliz”. Não sei se daria pra fazer esses

filmes invertendo, com os papéis de Bogart e Alan Ladd sendo femininos. Não sei se uma mulher diria “prefiro ser essa lembrança a tentar uma vida real com ele”. Uma mulher preferiria descer do cavalo e ficar.

Provavelmente. É mais masculina a ideia de preferir ser uma lembrança idealizada a se meter na realidade. Mas também tem esta: se o Shame tivesse descido do cavalo e ficado lá com a mulher, provavelmente ia acabar sendo alcoólatra, ela o trairia com o vizinho... Ia ser péssimo [risos].