Mergulhamos no cérebro de Fernanda Tovar-Moll, pesquisadora, gestora, professora, médica, mãe e uma das cientistas mais influentes do Brasil

No meio da poeira de uma obra, Trip encontrou uma moça jovem, de longos cabelos claros. Paciente, ela passou a tarde toda posando para fotos e respondendo a quaisquer perguntas que lhe atirassem. Quem a visse ali, empoeirada, talvez não desconfiasse que Fernanda Tovar-Moll, aos 41 anos, é uma das figuras mais influentes da ciência brasileira.

A obra na qual essas fotos foram feitas é o lugar onde vai surgir a sede paulistana do carioca Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (Idor), uma entidade sem fins lucrativos da qual ela é cofundadora e vice-presidente. O presidente é seu marido, Jorge Moll Neto, filho de Jorge Moll Filho – também médico e fundador, juntamente com Alice Moll, da Rede D’Or. O empreendimento é hoje o maior grupo hospitalar independente do Brasil – e a família é dona também de 37 hospitais espalhados pelo país todo, inclusive as unidades D’Or do Rio e as do São Luiz de São Paulo.

Deu no New York Times

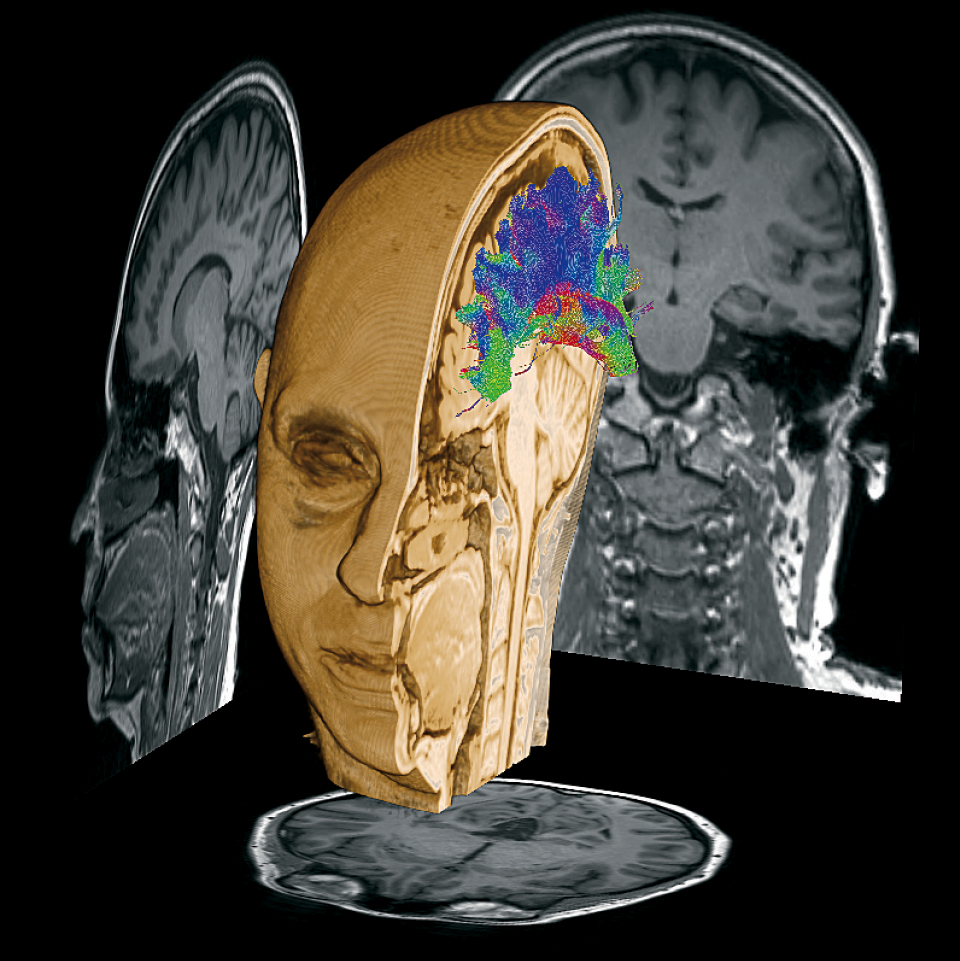

Fernanda, claro, tem (muitos) méritos próprios. Apaixonada por ciência e por medicina desde a infância, ela começou a trilhar esse caminho já na adolescência, quando entrou no ensino médio técnico, em química. Ansiosa, estudou em dois colégios simultaneamente, estabelecendo um padrão que se tornou constante em sua vida depois (fez residência médica ao mesmo tempo em que fazia o mestrado e, depois, doutorado e pós-doc juntos. Hoje, comanda um instituto privado e ajuda a dirigir um laboratório na universidade pública). Radiologista com interesse pelo cérebro, sua pesquisa científica já foi parar na capa do New York Times, quando suas imagens ajudaram a desvendar a síndrome causada pelo vírus zika. Suas imagens ajudaram também na compreensão desse órgão incrível que carregamos entre as orelhas, o cérebro, ao demonstrar sua plasticidade, que é a capacidade de se modificar de acordo com os estímulos, mesmo depois da idade adulta.

A radiologista e o marido chegaram a cogitar deixar o Brasil com os filhos, para virarem cientistas nos EUA, onde fizeram seus pós-doutorados. Mudaram de ideia por insistência do sogro dela, que topou o desafio de erguer um instituto de pesquisa independente e à altura daqueles aos quais tinham acesso como pesquisadores na América do Norte. “Ele diz que é um pesquisador frustrado”, conta Fernanda.

Depois de terminadas as fotos, passamos quase três horas conversando num agradável quarto hospitalar na zona sul de São Paulo, decorado com fotos da praia carioca e do Cristo Redentor, numa unidade de tratamento oncológico da Rede D’Or. Lá, falamos sobre cérebro e LSD, sobre saúde pública e privada, sobre ser mulher, ser gestora, ser médica, ser mãe, ser cientista, ser professora.

Sobra tempo para algo mais? “Na verdade, tenho bastante vida social”, ela responde, solícita, por WhatsApp, acrescentando que cultiva vários grupos de amigos e que adora cozinhar para as crianças. Sua energia esbanja.

Trip. Qual foi o maior desafio para o início de sua carreira na ciência?

Fernanda Tovar-Moll. Eu era radiologista e o Gito – de Jorgito, como nós o chamamos –, neurologista, trabalhando como médico numa empresa familiar. Foi difícil porque, quando há uma relação de família, a gente tem que provar que é bom, que não está ali por causa dessa posição. Isso inclusive guiou nossa ida para fazer o pós-doc fora, porque era importante se provar profissionalmente. A gente não queria que as pessoas achassem que a ciência para nós era um hobby. Tudo que não queremos é ser encarado, seja como cientista, seja como gestor ou como médico, como alguém que está aqui não por nossas qualidades. Isso acaba sendo um incentivo a mais para a gente fazer melhor, provar que está fazendo direito.

E o Idor é um pouco seu filho, não é isso? Sim, meu e do Gito. Bolamos o Instituto juntos, muito impulsionados pela decisão do meu sogro de nos apoiar, quando estávamos no nosso terceiro ano de pós-doutorado, em Maryland, nos Estados Unidos. A gente queria que a pesquisa e a ciência fossem centrais desde o início e que respaldassem as outras iniciativas de educação. Por isso até que o nome do instituto é Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino – não de ensino e pesquisa, como costuma ser em outros hospitais. Realmente focamos na pesquisa nos primeiros anos na tentativa de solidificar e criar as bases da reputação científica, da aceitação acadêmica, para que a gente aí conseguisse ir crescendo na área de ensino posteriormente. Temos um projeto para a criação de uma faculdade de ciências médicas, lá na Glória, no Rio, e futuramente teremos vários cursos lá na área de saúde.

“"Quando há uma relação de família, a gente tem que provar que é bom, que não está ali por causa dessa posição"”

Quando você diz que é um instituto ligado ao grupo, quer dizer que o que dirige as prioridades de pesquisa são coisas que podem chegar aos hospitais? Não necessariamente. A gente é uma instituição independente, sem fins lucrativos, com CNPJ próprio. A Rede D’Or é nossa principal mantenedora, ainda que a gente tenha vários fomentos externos – sempre incentivamos nossos pesquisadores a pleitearem financiamento para suas pesquisas, inclusive por causa da validação pelos pares. Temos bastante autonomia do ponto de vista de escolha das áreas. É claro que a gente também aproveita muito o que a Rede tem de expertise ou de acesso. Por exemplo, uma das nossas principais áreas de pesquisa é a da terapia intensiva. Afinal, desde o início a gente já tinha hospitais de alta complexidade, vários leitos dessa especialidade com tecnologia de ponta em que a gente conseguia ter dados suficientes para produzir ciência e realmente contribuir com a medicina. Hoje, temos a maior produção na área de terapia intensiva da América Latina.

Queria voltar no tempo um pouquinho e entender de onde você veio. Você é da zona oeste do Rio, certo? Na verdade, nasci em Niterói, mas só nasci. Morei em Campo Grande [o maior bairro do Rio de Janeiro, que fica a mais de 40 quilômetros do Centro, na zona oeste, depois de Bangu] desde os primeiros dias de vida. Meu pai é de lá e minha infância toda foi ali.

Imagino que, crescendo em Campo Grande, tenha convivido com um cenário de dificuldade e desigualdade imensa, né? Filha de médicos, certamente uma família respeitada na comunidade e um monte de dificuldade em volta de vocês. É isso mesmo? Nessa época, eu morava, por exemplo, num sítio em uma rua que não tinha asfalto. Lembro que quando chovia muito a gente tinha que esperar na esquina porque tinha dificuldade de acesso, mas foi uma opção morar um pouquinho afastado. Em Campo Grande, as pessoas eram muito humildes, mas acho que a desigualdade era menor, sabe? Você tinha oportunidades naquela época.

As características de uma cidade do interior, né? Bem cidade do interior.

Mais que de uma periferia... Muito mais cidade do interior, nessa época que eu cresci. A gente tinha dificuldade de acesso à infraestrutura ou a hábitos que eram mais da zona sul do Rio de Janeiro. Era programa de ir pra casa dos outros, tinha cinema, mas era diferente. Era interior mesmo, era muito bom, foi uma infância muito legal e, como a gente morava numa casa grande, a minha casa era a casa de referência de volta de todos os meus tios. Então, todo fim de semana tinha os meus primos, a casa cheia, me lembro de sexta-feira ficar ligando pra saber quem é que vinha.

LEIA TAMBÉM: Entrevista com o neurocientista Stevens Rehen

Era uma família cheia de médicos? Não, meu pai é o único médico, ele não é filho de médico. Minha avó, na verdade, tinha só até a quarta série primária, meu avô era aviador e faleceu quando meu pai tinha 9 anos. Meus dois tios são engenheiros e minha tia é professora, esse núcleo de Campo Grande. E tinha a família de Niterói, que era a da minha mãe. Mas todos voltavam muito, principalmente o núcleo de Campo Grande, minha avó ainda morava lá, então era sempre muita bagunça. Era bom! De vez em quando eu reclamava que era um pouco mato demais, porque eu sou bastante urbana.

Você sempre quis seguir pela medicina? Sempre quis fazer medicina, desde pequena, mas queria fazer pesquisa na área de saúde. Quando eu estava na oitava série, estudava num colégio tradicional em Campo Grande, aí fiz prova pra Escola Técnica Federal de Química e comecei o curso técnico de biotecnologia. O curso foi sensacional, a Federal de Química foi uma escola impressionante. Eu tinha 14 anos, lá tinha pessoas de várias idades, de vários lugares do Rio, de diversas condições sociais, e era um curso profissionalizante. Então a mentalidade era de independência. Só que demorava mais, eram cinco anos de formação no segundo grau. Movida um pouco pela ansiedade, eu não tinha certeza de que queria ficar os cinco anos, fiquei com medo de estar perdendo tempo, queria fazer vestibular com 17. E aí eu fazia um outro segundo grau, à noite. Eu saía de Campo Grande às 4 e meia da manhã, voltava às 7 da noite e começava no outro colégio. No meio, tinha inglês, piano, teatro, aquelas coisas todas. Acabei não me formando em biotecnologia, porque eu tinha já o sonho de fazer medicina numa faculdade específica.

Qual era a faculdade? Era a UFRJ, onde eu entrei mesmo, e dou aula até hoje.

Depois de três anos de biotecnologia, você já tinha uma base interessante para estudar medicina, né? Super. O básico, que é muito chato pra muito estudante de medicina, que normalmente entra já querendo botar o jaleco e ver paciente, eu adorava. Eu já tinha estudado muitas coisas antes na escola técnica. Isso facilitou meu ingresso no estágio de iniciação científica já no primeiro período.

Que tipo de pesquisa você fazia? Eu entrei no laboratório de bioquímica, mas fiquei pouco. No segundo período da faculdade, entrei numa pesquisa sobre a interação dos neurônios com as glias, as outras células do cérebro.

Você tinha 19 anos e já estava investigando o cérebro. Na verdade, tinha 18 [risos].

Era o final dos anos 90, correto? Um momento empolgante das pesquisas sobre o cérebro... Sim. Essa técnica com que hoje trabalho foi criada em 1994. Então, em 2000, no meu doutorado, a gente já estava aplicando. Estava muito no início mesmo, o que é bom e ruim. Porque a gente pega também todo desenvolvimento e as limitações do início de uma tecnologia, de um campo novo. Tem um desafio grande, mas é empolgante de qualquer forma.

E uma descoberta dessa época foi que o cérebro é muito mais moldável do que se pensava, não é? Antes achava-se que você nascia com um cérebro e era aquilo que você tinha — e daí para a frente só ia perder. Aí começou-se a descobrir que tem muita coisa que você pode fazer com o cérebro. Sim, muita coisa. Claro, a gente sabe que, quanto mais jovem o cérebro, mais plástico ele é. Mas é impressionante como hoje a gente consegue comprovar de diversas maneiras que o cérebro está mudando, está se adaptando e está sendo plástico o tempo todo. Muitas vezes para o bem. E também hoje a gente entende muito da adaptação que não é tão benéfica, e isso está associado a muitas doenças.

Desde a infância você tem esse sonho de estudar na UFRJ, e hoje está dirigindo um instituto privado de pesquisas ligado a uma grande rede hospitalar com fins lucrativos. Esse instituto está crescendo, enquanto na rede pública, na UFRJ, por exemplo, há uma falência generalizada. Como você se sente em relação a isso e o que acha que isso diz sobre o futuro deste país? Esse dilema vem fazendo parte da minha vida há alguns anos. Também sou professora da UFRJ, estou ligada à instituição desde 1994.

Está muito duro lá mesmo? Para a minha pesquisa, criamos alguns mecanismos e parcerias que permitem que a gente continue. Inclusive com o Idor, temos uma parceria muito transparente na qual ambas as instituições acabam ganhando. Mas a gente tem, sim, uma crise nacional, e o Rio de Janeiro, em particular, está sendo muito afetado. Acho que a ciência, cada vez mais, será construída com parcerias, sejam elas público-público, privada-privada ou público-privada, para otimizar os recursos. A UFRJ vai ser sempre uma grande instituição no Rio de Janeiro, formadora de grandes profissionais, como as outras universidades públicas são. Eu acredito na manutenção da universidade pública, mas acredito também que as iniciativas privadas são necessárias para o país. Acho que é importante que mais instituições tenham essa consciência de que é preciso investir em ciência, investir na formação profissional, que esse é um papel do governo, sim, mas também tem que ser o de outras instituições.

Um sistema universitário que depende demais de investimento privado não vai tender a se esquecer daquilo que não pode virar lucro? Não acho. Acredito que, se bem administrado e se o foco é em qualidade, é possível que essa filosofia seja preservada.

Retomando então sua trajetória: quando você se formou, foi logo fazer pesquisa? Sim, mas acreditei que era fundamental também fazer a residência médica. Então fiz a residência em radiologia junto com meu mestrado. Logo depois já comecei o doutorado. E aí eu tive a oportunidade de me inscrever para um pós-doc fora, nos Estados Unidos.

Você tinha menos de 30 anos e estava fazendo pós-doc? Eu tinha 27.

Por que tanta pressa? Por que você fez a residência junto com o mestrado? É a dificuldade de dizer “não”. Eu sou agitada, tenho energia, as oportunidades iam aparecendo e eu ia abraçando. No caso do pós-doc, obviamente eu corri atrás, mas teve uma questão familiar. No meio da residência eu tive meu primeiro filho. Eu casei assim que me formei e isso teve uma importância muito grande. Toda minha escolha pela radiologia vem de uma parceria construída com Gito, meu marido.

Vocês se conheceram na faculdade? Sim. Para ser bem precisa, na emergência. Era o meu primeiro dia lá e o último dia dele. Ele é cinco anos mais velho que eu, já era residente de neurologia e eu ainda estava no sétimo período.

Como foi esse encontro? Eu comecei a dar um plantão na emergência da UFRJ, bem no meio da faculdade, era a primeira vez que a gente tinha acesso a pacientes na emergência. Eu estava atendendo e tinham me chamado para assistir a uma cirurgia. Aí eu vejo ele me chamando, “vem cá”. E ele disse: “Tudo bem? Eu sou Jorge, residente de neurologia. Nessa cirurgia, você não vai aprender nada. Eu tenho muito paciente clínico. Vou examinar agora um que tem um quadro interessante, você pode ir comigo”. E aí foi assim. Super-romântico [risos]. A partir daí, a gente se encontrava nas enfermarias. Nos conhecemos em fevereiro e começamos a namorar em maio.

Que ano era esse? 1997. A gente casou em 2000, assim que me formei. Foi o ano em que entrei no mestrado, na residência e me casei.

E teve filho... Dois anos depois. O Chico nasceu em 2002. Eu estava no segundo ano de residência e do mestrado e descobri que estava grávida. Foi desesperador, mas ótimo. Enfim, acabei a residência e comecei a trabalhar um pouquinho e, quando o Gito recebeu o convite para o pós-doc nos Estados Unidos, o Chico tinha 1 ano e meio, então tinha uma questão familiar de irmos todos. E eu impulsionei muito. Porque nessa época a pesquisa clínica era muito incipiente no Brasil. Na época, para fazer pesquisa em imagem, a gente tinha que usar os horários vagos da Rede D’Or, nos fins de semana. Ele já trabalhava na Rede D’Or com neuroimagem, já fazia pesquisa, foi o primeiro a desenvolver a ressonância magnética funcional no Brasil [técnica de imagem que permite observar o funcionamento de áreas específicas do cérebro]. A gente chamava de pesquisa de garagem, acontecia no domingo, ou de madrugada.

Claro que ajuda ser dono da garagem, né? Vocês tinham acesso. Claro, a gente tinha acesso. Tivemos uma oportunidade muito grande e uma visão, desde o início, de que isso era importante.

É um tipo de pesquisa que realmente não estava acessível a quem estudava no Brasil, certo? Isso. Estava começando alguma coisa semelhante em São Paulo, na USP. Na época a gente desenvolveu os próprios softwares de processamento de imagem e isso foi muito impulsionado pelo fundador da Rede, meu sogro, que sempre diz que é um pesquisador frustrado.

Seu sogro estava um pouco se realizando por meio do filho e de você também. Ele diz que sim. É um entusiasta quando a gente fala das coisas que estão acontecendo, das pesquisas, das novidades.

Bom, você estava ali com 20 e poucos anos, fazendo pesquisa, com o primeiro filho, lidando com um monte de coisa ao mesmo tempo. O quanto você refletiu nessa época sobre ser mulher na ciência? É muito difícil? Acho que ser mulher atrapalha porque a gente vai acumulando funções. E isso é uma realidade não só no Brasil, mas no mundo. Eu tive meu primeiro filho no meio da residência e do mestrado, e o Gito no pós-doc, então o segundo nasceu quando eu estava lá, sem família. Ele foi para a creche quando tinha 2 meses, e voltei a trabalhar.

Parou aí com as crianças? Não, eu tenho mais uma de 5 anos. Tenho três; um de 15, um de 11 e uma de 5.

Você não parou de trabalhar e não parou de ter filhos. É. Dez anos, né? [Risos.]

E aí, com essa rotina toda, consegue fazer mais alguma coisa? Na verdade, tenho bastante vida social. Tenho vários hobbies. Gosto muito de estar com os amigos. Tenho um grupo da faculdade, um só de meninas que sai uma vez por semana, além dos amigos da família, com o Gito e as crianças. Gosto também de fazer ginástica.Eu acho que, de todas as minhas atividades, sem dúvida a mais difícil é ser mãe. Gosto de cuidar deles, eu gosto de casa, gosto de cozinhar. Eu tive a opção de continuar trabalhando e tem pessoas que têm opção de parar, e acho que tudo é uma questão de escolhas. Mas não tenho dúvidas de que é muito difícil e só é possível quando se tem suporte, seja familiar, ou da empresa, suporte dos próprios filhos, porque a gente tem que contar que tudo vai correr bem. Tem um pouco de sorte e um pouco de organização do seu dia a dia e de foco. Multifoco.

Me diz uma coisa: é útil conhecer o funcionamento do cérebro na hora de criar três filhos? Olha, claro que, como eu estudo neurociência e compreendo educação, isso fortalece meus argumentos. Então, muitas vezes consigo explicar e provar que existem estudos, e consigo convencê-los. Um exemplo é a questão da plasticidade: a gente sabe que, quanto mais expusermos as crianças a diferentes domínios, mais o cérebro plástico vai facilitar a aquisição de habilidades. Então exponho meus filhos a diferentes línguas, diferentes culturas. Mas não acho que a neurociência guie a criação dos meus filhos. O mais importante é a questão da motivação da conquista. A gente é construído quando a gente constrói. O que tentamos é fazer com que eles não ganhem nada de mão beijada, que eles batalhem para conseguir o que quer que seja.

LEIA TAMBÉM: A cientista Lygia da Veiga Pereira alerta: cuidado com os charlatões da célula-tronco

Com tudo que contou, na direção do Idor, você se preocupa com a questão da mulher? Olha, não tem uma política, ainda. Mas a gente se preocupa com isso, sim. Sabemos que o número de mulheres com mestrado já é maior que o de homens, doutorado acho que é a mesma coisa. Já no pós-doc, o percentual de homens passa a ser maior do que o de mulheres. E quando você vai pra uma esfera de pesquisadores com bolsa de produtividade do CNPq, a diferença é absurda em relação a homens e mulheres. Aí, em cargos de direção, gestão, é quase só homem.

Só tem você. Só tem eu? [Risos.] Não sei, pode ser. É uma raridade, mas é uma raridade em qualquer esfera profissional, né? Quando a mulher chega em qualquer carreira mais executiva, existem as barreiras difíceis de ultrapassar. Tem uma hora que você tem que fazer escolhas e às vezes a mulher não consegue ter o mesmo reconhecimento ou produzir da mesma maneira. É muito cruel porque, apesar de a gente ter conquistado a possibilidade de chegar lá, tem muita coisa que continua e que acho que vai continuar sempre, como a função da mãe. No período de amamentação, como vai ser? Eu acho que é importante que a gente tenha alternativas. O que a gente quer é dar suporte, até mesmo para quem tem opção de ficar um período fora e voltar depois, para que essas pessoas possam chegar lá. A maior parte dos editais fala “tem que ter até 40 anos”, só que mães podem perder tempo de carreira dedicando-se à família, o certo é ter critérios diferentes. Eu vejo isso como uma preocupação dos diretores e da esfera executiva do Idor, porque realmente reconhecem a importância de ter diversidade, em diversos níveis.

Por que você decidiu partir para os Estados Unidos? Eu comecei aqui meu doutorado para investigar essas técnicas de ressonância estrutural, investigar neuroplasticidade em crianças que tinham má-formação cerebral. Essa técnica tinha menos de dez anos e foi desenvolvida no laboratório do NIH [National Institutes of Health, agência governamental americana responsável pela pesquisa científica, com sede em Maryland, perto de Washington]. Eu queria ter acesso a quem estava realmente desenvolvendo a tecnologia.

Foi o Gito que teve a oportunidade e aí você correu atrás? Foi literalmente assim. Eu falei: “Você tem que ir. Isso é fundamental”. Mas eu não queria ir só acompanhando... Aí eu entrei em contato com o diretor científico do núcleo de doenças neurológicas e de AVC e acabei conseguindo. Então fomos os dois para trabalhar, coincidentemente, no mesmo prédio e, num primeiro momento, no mesmo andar.

E aí, deu vontade de não voltar mais? Num certo momento, sim. Passou pelo nosso radar ficar lá. Chegamos à conclusão de que a forma como a gente fazia pesquisa aqui, por conta da tecnologia com a qual a gente tinha escolhido trabalhar, era insatisfatória. Trabalhávamos de maneira improvisada dentro de um hospital, não havia um foco na importância da pesquisa. Existe uma necessidade de uma organização institucional, para formar massa crítica, atrair mais gente, publicar. Mas, depois de três anos lá, a gente se convenceu a voltar para o Brasil para montar um instituto de pesquisa e ensino privado sem fins lucrativos, onde a gente pudesse ter essa estrutura. E essa foi a criação do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino.

Vocês estavam pensando em não voltar mais porque o jeito que se fazia aqui não valia a pena, até que surgiu a ideia de fazer diferente aqui. É isso? Isso. Muito com a parceria do meu sogro apoiando nossa ideia, a gente voltou em 2008 e começamos a estruturar a concepção desse projeto. Em 2010, nasceu o Idor como uma instituição, com a missão de desenvolver pesquisa, ensino e inovação na área da saúde.

E foi difícil esse choque de realidade, de chegar ao Brasil e começar a estruturar na prática um sonho? Na volta, foram muitas barreiras. Acho que a principal foi quebrar um paradigma: mostrar que era possível, sim, ter um investimento privado para genuinamente desenvolver pesquisa e ensino. Era uma barreira até mesmo no próprio corpo clínico dos hospitais: mostrar para eles que dava para fazer pesquisa dentro da Rede. Tivemos muito apoio de várias instituições e fizemos muitas parcerias com instituições tanto privadas quanto públicas, como a UFRJ, desde o início. Agora temos convênio com a USP, a UFRJ, Stanford...

Vocês foram virando referência internacional em certas áreas. Exatamente.

Que áreas são essas? Então, é impossível a gente abraçar a medicina inteira. Temos hoje cinco grandes áreas de pesquisa no Idor: a neurociência, que sem dúvida tem a nossa maior representatividade em termos de número de pesquisadores. E também terapia intensiva, medicina interna, oncologia e pediatria.

Vocês estão fazendo pesquisa de ponta, em parceria com algumas das principais instituições do mundo. Ao mesmo tempo a gente vive num país que tem necessidades muito básicas. É difícil fazer a ponte entre essas duas coisas? A gente está trabalhando na fronteira, mas acho que isso traz oportunidades para abordar problemas concretos. Um exemplo foi o que aconteceu entre 2015 e 2016 com a epidemia da síndrome congênita do vírus da zika. Usamos nossa infraestrutura e nosso conhecimento prévio para tentar ajudar a resolver um problema que envolveu a comunidade científica nacional inteira, e conseguimos fazer uma contribuição importante na compreensão da doença. A gente tem, sim, que ter a ciência aplicada, resolvendo problemas do mundo real, mas também precisa do foco na ciência básica, no conhecimento da infraestrutura, dos mecanismos. Isso é muito importante, porque os grandes alvos e as grandes mudanças muitas vezes vêm daí.

Um interesse seu é neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se moldar. Você fez pesquisa relevante nessa área, não? É uma área que pesquiso bastante. Participei de pesquisas com pacientes que nascem sem o corpo caloso, que é a estrutura que conecta um hemisfério do cérebro ao outro. Quando uma metade do cérebro está desconectada da outra, a gente espera que haja várias limitações cognitivas, mas, na realidade, vários desses pacientes têm capacidades inesperadas. Nossa pesquisa foi para entender como é que um hemisfério consegue se ligar ao outro, mesmo sem o corpo caloso. Em 2014, a gente mostrou que existem outras rotas de cruzamento e transferência entre hemisférios nesses pacientes que podem ser uma das explicações. Então, além de uma contribuição para o entendimento dessa patologia rara, é um modelo que acaba dando a oportunidade de entender como o cérebro é formado. E a plasticidade cerebral não se limita ao período do desenvolvimento. Então, tem esse outro lado de tentar decifrar a capacidade plástica do cérebro mais maduro, o que pode abrir possibilidades de tratamento, por exemplo, para pacientes de AVC.

Esses conhecimentos novos sobre plasticidade do cérebro agora estão abrindo possibilidades para tratamentos inesperados. Por exemplo, agora se fala muito de usar substâncias lisérgicas para induzir plasticidade e permitir moldar o cérebro. É isso? Pois é, são vários mecanismos que podem facilitar essa reorganização do cérebro. Desde substâncias químicas até outras tecnologias como estímulos por corrente contínua, ou por campos magnéticos. É o que chamamos de neuromodulação. Isso é um campo muito promissor, que precisa ser bastante estudado, porque tem uma possibilidade muito grande de aplicação clínica. Precisamos de métricas para conseguir medir tanto a eficácia clínica, como também de biomarcadores, para conseguir enxergar os efeitos dos tratamentos no cérebro. É o que a gente vem tentando estudar, por exemplo, com pacientes de AVC. E também com indivíduos normais. Observamos o cérebro dele e ficamos estimulando o paciente a mudar circuitos. Por exemplo: damos a instrução para ele aumentar seu sentimento de culpa, ou diminuir, e observamos se tem algum efeito.

Diminuir culpa, aumentar culpa? Conta um pouco mais. Isso é uma área que é muito mais do Gito. Temos um protocolo que é ligado a esse circuito, que tem a ver com depressão. É uma pesquisa que o Idor faz em conjunto com o King’s College, do Reino Unido, com um software de neurofeedback desenvolvido aqui por nossa equipe de processamento de imagem. O software pega os sinais da ressonância magnética em tempo real e consegue processar num curto espaço de tempo e devolver para o sujeito a atividade de determinada área do cérebro dele. E aí, a partir dessa imagem, ele tem que alterar a atividade cerebral. As pesquisas com pacientes que tiveram AVC são semelhantes. Temos uma fisioterapeuta que trata os pacientes com estímulos aplicados no crânio – neuromodulação –, junto com programas de fisioterapia. Aí comparamos os resultados de quem faz só fisioterapia com quem faz fisio e neuromodulação, para ver se tem efeito. Esse é um dos exemplos de pesquisa que a gente faz na área tentando ter uma aplicação mais direta em reabilitação. Mas também investigando as fronteiras da neuroplasticidade pura, induzindo e investigando os mecanismos de reorganização cerebral como um todo.

“Quando há uma relação de família, a gente tem que provar que é bom, que não está ali por causa dessa posição.”

E já dá pra saber, a essa altura, se tem um efeito? A gente já tem dados preliminares bastante interessantes e robustos com impacto funcional dos pacientes que receberam neuromodulação. Já dá para ver que há uma melhora funcional, e que essa melhora parece se manter por mais tempo. Dá para ver também que há uma alteração na circuitaria do cérebro: os estímulos no crânio mudam o cérebro. São dados ainda preliminares, a gente ainda tem poucos pacientes, mas é muito promissor. A gente já sabe também que, por incrível que pareça, simplesmente imaginar movimentos pode alterar os circuitos motores do cérebro. Um doutorando verificou que um paciente que sofreu AVC, só de imaginar que está movimentando os dedos, teve uma alteração estrutural no corpo caloso, que conseguimos enxergar.

Alteração estrutural é conexão surgindo? É alteração da conexão. Num tempo tão precoce, como algumas horas, não acreditamos que esteja formando conexões novas, mas a gente está alterando a robustez, digamos assim, dessa conexão.

Isso é muito empolgante, né? Eu sou suspeita porque eu me empolgo muito com essa área. Acho que tem potencial para a gente entender a capacidade, pra criar novos tratamentos.

E esse lado químico da história? Isso de induzir plasticidade usando drogas como ácido lisérgico, psilocibina (do cogumelo alucinógeno), MDMA? Vários cientistas do Idor têm interesse nessas pesquisas, como é o caso do próprio Gito e do Stevens Rehen. Uma coisa que no instituto a gente estimula muito e talvez tenha sido uma das principais razões do Stevens ter se juntado ao nosso grupo é a possibilidade de ter neurocientistas da área cognitiva, da área de neuroimagem, psiquiatras que são clínicos, que estão vendo ali o dia a dia dos pacientes, pesquisadores da área básica que podem estudar os mecanismos de uma determinada medicação, todo mundo junto. Essa multidisciplinaridade dá muita segurança para que a gente se lance numa pesquisa de uma área ainda muito nova, na qual os conhecimentos estão sendo construídos agora. Não há a menor dúvida de que a gente vai ter algumas pesquisas nessa área – com todos os cuidados éticos, de legislação e certificação para que isso possa ser feito.

Você é uma pessoa muito focada, muito séria. Fica um pouco chocada quando descobre que drogas psicodélicas podem mudar essa área que você vem estudando há tanto tempo? Não. Acredito que, com estudos bem controlados e se provando a eficácia e a segurança, qualquer substância pode ter um papel. Não me assusta nem um pouco e também não fico surpresa. É como qualquer outra substância que a gente vem descobrindo.

Mas a ideia de que o grupo D’Or vá oferecer tratamento com LSD ou MDMA para doenças psiquiátricas não está no horizonte por enquanto? Não. Não temos ainda estudos que tenham sido submetidos para a aprovação de um comitê de ética. Há algumas barreiras bastante importantes a serem vencidas. Acho que tem ainda uma construção de um conhecimento prévio para que isso realmente se concretize como um estudo clínico. Estamos numa etapa muito anterior ainda.

Você está otimista hoje? Quando olha para a ciência brasileira, e você está num lugar importante dentro dela, há razão para isso? Eu acho que tem bastante razão para a gente estar preocupado e para a desmotivação atual. Não dá para negar isso, há uma dificuldade muito grande de levar a pesquisa básica. Ao mesmo tempo, não vejo as pessoas jogarem a toalha. Sou otimista, acho que a tendência é a gente navegar por mares um pouco mais calmos. A crise estimulou muitas colaborações. As pessoas estão realmente se conectando mais, tentando otimizar recursos e vamos colher os frutos. A ciência brasileira está passando por tempestades, mas vai sair disso reestruturada. É um momento de reorganização, de redimensionamento.

LEIA TAMBÉM: Mara Gabrilli fala sobre ciência e sua experiência como cobaia

Créditos

Imagem principal: Gabo Morales