Glória Perez, a mais polêmica novelista brasileira, fala sobre TV e como superar a morte

Glória Perez perdeu perdeu sua mestra na tv para um câncer, sua filha para dois assassinos e um de seus filhos para uma síndrome rara. Neste ano, descobriu e retirou um linfoma na tireóide. Nunca entregou os pontos, nunca parou de trabalhar e, em meio aos capítulos finais de Caminho das Índias, a mais polêmica novelista brasileira diz que quimioterapia não é um bicho de sete cabeças e que continua com tesão pela vida.

Personagens que vão do Rio de Janeiro ao Marrocos, aos Estados Unidos, à Índia e a Dubai como se pegassem a ponte aérea para São Paulo. Que são entendidos em português em qualquer parte do mundo. Que saem dançando sem motivo aparente. Cigano Igor, dona Jura, boi Bandido, Murilo Benício clonado, Márcio Garcia dalit, inshalás e are babas.

Em tempo de novela de Glória Perez, o Brasil parece se dividir em dois grupos: os que se viciam em suas invenções e os que desdenham seus delírios (muitos destes, é bem verdade, não perdem um capítulo). Se você faz parte da turma que acha a obra da novelista absolutamente inverossímil, prepare-se para uma surpresa: a vida de Glória é muito mais.

Glória Maria Ferrante Perez nasceu em 1948 em uma Rio Branco (AC) que ela define como “uma clareira em meio à floresta amazônica”, povoada por gente que era filha do boto, apanhava do caboclinho da mata e via nas ruas os contorcionismos da menina borracha. Uma cidade quase isolada que fertilizou sua imaginação para toda uma vida, ao lado dos livros que devorava na biblioteca do pai, juiz federal e escritor. “Tudo que é extraordinário para os outros sempre foi natural para mim”, explica.

A autora de novelas como O Clone, América e Caminho das Índias, vista diariamente por mais de 50 milhões de brasileiros, só foi conhecer um aparelho de televisão com 16 anos, quando se mudou para Brasília com a família em 1963. Foram necessários outros 20 anos para que ela – já casada e com três filhos, formada em história e morando no Rio – começasse a escrever seu primeiro folhetim para a TV. Glória nunca tinha assistido a uma telenovela inteira, mas foi convidada para ser colaboradora de Janete Clair em Eu prometo, em 1983; com a morte da rainha do gênero antes do fim, terminou a obra sozinha, em uma passagem de cetro involuntária.

Depois de outras novelas de sucesso na Manchete (Carmem) e na Globo (Barriga de aluguel), veio o momento mais trágico e absurdo de sua vida – e esse ninguém desconhece. Em meio às gravações da novela De corpo e alma (1992), Daniella Perez, filha de Glória que interpretava Yasmin, foi assassinada aos 22 anos a golpes de tesoura por Guilherme de Pádua, seu par em cena, e pela mulher deste, Paula Thomaz.

"A JANETE CLAIR ME DISSE: ‘VOU TE DAR MAIS RESPONSABILIDADE PORQUE NÃO SEI SE VOU CHEGAR AO FIM DESSA NOVELA, MAS QUERO QUE ELA CHEGUE AO FIM'"

Como se não bastasse enfrentar publicamente a maior dor que pode ser infligida a um ser humano – a perda repentina e brutal de um filho –, Glória teve que lidar com lances de surrealismo bem brasileiros. De um lado, o cardeal dom Lucas Moreira Neves veio a público insinuar que Glória era coautora do crime, por escrever para um meio que demoliu “os mais autênticos e inalienáveis valores morais”. Do outro, uma facção criminosa lhe escreveu uma carta prometendo eliminar os assassinos da filha assim que ela falasse uma palavra específica em qualquer entrevista para a TV.

Em vez de ceder à vingança ou à prostração, Glória mergulhou no trabalho, voltando a escrever sozinha a novela dois dias depois do assassinato, e na luta contra a impunidade, iniciando uma campanha que transformou o homicídio em crime hediondo. Seu ex-marido Luiz Carlos Saupiquet Perez, pai de Daniella, nunca conseguiu sair do luto: morreu de leucemia dois anos depois da filha. “Ele não aguentou a dor da morte da Dany. Definhou.”

A perda de Daniella não seria a última vez que a ordem natural da vida – os pais morrerem antes dos filhos – se inverteria na trajetória da novelista. Em 2002, seu caçula, Rafael, que nasceu com uma síndrome raríssima que dificultava sua fala e seus movimentos, morreu aos 25 anos com uma infecção. “Dor não se compara, mas há uma diferença grande em perder um filho por causas naturais ou porque dois psicopatas decidiram assim”, afirma Glória, mãe de mais um filho, Rodrigo.

Neste ano, Glória teve de encarar mais uma vez a ideia da finitude – desta vez, porém, olhando no espelho. Em abril, ela passou por uma cirurgia de urgência na tireoide para a retirada de um linfoma, do mesmo tipo do que acometeu a ministra Dilma Rousseff. A doença não se espalhou pelo corpo, mas o médico da novelista preferiu recomendar seis sessões de quimioterapia preventiva.

Como na época da morte de Daniella, Glória decidiu não parar de trabalhar. Continuou escrevendo sozinha os capítulos de Caminho das Índias, inclusive no consultório do médico, em dia de sessão. Até o dia 11 de setembro, quando a novela termina, os telespectadores terão garantidas suas doses diárias do estilo Glória Perez, a mais controversa novelista brasileira em atividade.

Entre os capítulos da novela e as sessões de quimioterapia, Glória arranjou tempo para responder a uma série de perguntas da Trip por e-mail e para um encontro ao vivo em seu escritório com janelas abertas para Copacabana, fotos de Daniella na tela do computador e uma frase de Nelson Rodrigues afixada junto a sua mesa de trabalho: “Só os imbecis têm medo do ridículo”.

Aos 61 anos, solteira, Glória fala com a franqueza de quem já perdeu muito e tem pouco a esconder. Com uma peruca que adotou depois do início do tratamento, ela fez apenas um pedido ao fotógrafo: “Quero aparecer sorrindo, não quero nada triste. Estou numa fase boa. A novela está fazendo sucesso, e o susto inicial com o linfoma passou. Não quero que ninguém associe quimioterapia com morte. Ela não é o bicho de sete cabeças que eu pensava”. Para Glória, não é sua obra e sua vida que soam inverossímeis neste momento, e sim a morte.

Sua família é do Acre?

Meus pais já nasceram em Rio Branco. Mamãe era filha de piauiense com cearense, papai era filho de italianos. Meu avô materno fez parte do exército de Plácido de Castro na conquista do Acre. Já meu avô paterno era um operário mecânico que fugiu de São Paulo por causa do seu envolvimento com o movimento anarquista. Se casou com vovó quando ela já era viúva e mãe de quatro filhos. Segundo costume da época, uma vez viúva, ela foi ao encontro da mãe, que estava visitando o Acre, e lá conheceu meu avô e se casou. Nasceram então meu pai e mais três tios. Tenho só um irmão, o Saulo, que é médico.

Como foi sua infância e adolescência em Rio Branco?

A Rio Branco daquela época era uma clareira. Vivi como vivem as crianças em regiões assim: subindo em árvores, tomando banho de rio, de chuva, convivendo com os bichos, lendo tudo o que me caía nas mãos e imaginando o mundo para além dos limites da floresta. Estávamos isolados. Nos meses de seca os navios não conseguiam chegar. Quando vinham, traziam revistas O cruzeiro de seis meses antes e abasteciam a cidade com alimentos que iam ficando escassos na seca. Não tínhamos aeroporto ainda, era campo de aviação. Quando não dava para aterrissar, os aviões “aquatizavam”.

Seu interesse pela escrita veio da infância?

Desde que tenho consciência de mim, a escrita está presente. Enchia cadernos e cadernos com pequenos contos sobre as coisas que via ou imaginava. A floresta, o isolamento, tudo isso faz a gente exercitar muito a imaginação. O mundo chegava através da literatura ou das histórias de vida. O Acre era uma terra de aventuras, os mais velhos tinham vindo de longe e deixado uma vida para trás. Conhecíamos gente que apanhou do caboclinho da mata, que era filho de boto, que reencontrava parentes depois de uma vida inteira separados. Tudo isso que numa cidade maior é o excepcional ali era o comum, o cotidiano.

Por que saiu de Rio Branco?

Saí para estudar. Só tínhamos até o ginasial em Rio Branco. Terminado o curso, ou você parava ou ia para uma cidade maior. Quando terminei o ginásio, meu pai não quis ficar longe dos filhos e resolveu que todos nós mudaríamos. Tínhamos família no Rio e em Brasília. Mamãe queria ir para o Rio, mas papai achou que seria muito radical: Brasília era mais tranquila, e fomos no começo de 1963.

Qual foi o impacto de chegar à nova capital?

Em 1963 nunca tinha ouvido falar da “Garota de Ipanema”, não sabia que existia a bossa nova. No Acre, as rádios tocavam boleros em castelhano, Cauby, Ângela Maria, Nubia Lafayette. Em compensação meus colegas nunca tinham ouvido falar de Luiz Gonzaga, de Jackson do Pandeiro e de Almira, que sempre se apresentavam em Rio Branco. Também ninguém conhecia a menina borracha, que fazia contorcionismos incríveis, ou o faquir que passava dias deitado numa cama de pregos no palco do cinema, artistas que acreditávamos que eram sucesso internacional. Bem Bye bye Brasil. A gente chega à cidade grande com medo de não conseguir acompanhar os colegas que já nasceram com muito mais acesso à informação. Mas descobre que não há defasagem. Rio Branco não oferecia muita distração, então desde cedo mergulhei nos livros. Com 16 anos, quando cheguei a Brasília, tinha lido quase todos os clássicos, meu pai tinha uma biblioteca muito boa. Muito cedo li Dostoiévski, Stendhal, Machado de Assis, os gregos.

E como você foi parar no Rio de Janeiro?

A vida toda quis fazer história, mas a UnB [Universidade de Brasília] não tinha ainda esse curso, e meu pai não me deixou vir para o Rio. Então me matriculei em direito. Fiz três anos, mas não gostava. Em 68, quando houve a invasão da universidade pelos militares, desgostei de vez. Estava de casamento marcado com um engenheiro no Rio, o Luiz Carlos Saupiquet Perez. Fiz as malas e me mudei. Depois do casamento em 1969 e com os filhos nascidos, entrei para a UFRJ [Universidade Federal do Rio de Janeiro] e finalmente me formei em história.

“SE EU FALASSE UMA DETERMINADA PALAVRA EM QUALQURE ENTREVISTA NA TV, UMA FACÇÃO IRIA MATAR OS ASSASSINOS DE DANY. ESTIVE SEMPRE ATENTA PARA NÃO DIZER”

Como a TV entra na sua vida?

Vim conhecer a televisão em Brasília, no Acre só tínhamos rádio. Achei fascinante, mas não pensei que fosse acabar nas novelas. Queria fazer filmes e especiais. Escrevi um episódio de Malu mulher por conta própria, bati em várias portas, mas ninguém leu na Globo. Um dia estava almoçando com Cecília Dias Gomes, que era casada com um dos filhos da Janete Clair. Ela comentou que a Janete, pela primeira vez, procurava um colaborador e já tinha recusado todos os que a Globo tinha oferecido. Nem terminei o almoço. Fui buscar o Malu mulher engavetado. Naquele mesmo dia recebi um telefonema da Cecília dizendo que Janete tinha lido, gostado muito, mas queria fazer um teste, ver como eu me saía desenvolvendo uma ideia dela. Janete me perguntou se eu sabia fazer novela. Nunca tinha assistido a uma novela inteira, mas sabia que nunca mais uma Janete Clair me faria essa pergunta. Respondi: eu sei! No dia seguinte recebi uma sinopse de poucas linhas e fiquei assustada. Era a história de uma pobre babá, analfabeta, que fica grávida do filho do patrão e é expulsa de casa pelo pai dele. A babá sofre as penas do inferno para criar a filha. Estuda com sacrifício. Alguns anos depois, vira autoridade em cardiologia e salva a vida do homem que a expulsou. Há o reencontro, muitas lágrimas, perdão, e todos vivem felizes para sempre. Eu tinha três capítulos para contar isso. Ela leu, gostou e me escolheu para fazer Eu Prometo. O propósito era testar aquilo que seria essencial a um colaborador de Janete: o despudor e a habilidade para disfarçar clichês.

Ela já sabia que estava com câncer quando te escolheu?

Sim. E me disse: “Vou te dar mais responsabilidade do que daria a um colaborador comum, porque não sei se vou chegar ao fim dessa novela, mas quero que essa novela chegue ao fim”. Ela era assim. Corajosa, generosa, amava seu trabalho, amava o gênero. Não queria que acabasse com ela. Escreveu até na cama do hospital, ditava os capítulos. E me disse como queria o desfecho das tramas principais. Guardo muito afeto por ela. Perdi uma amiga, uma mestra e uma protetora. Ela me ensinou os truques do folhetim.

Depois de escrever Partido alto com o Aguinaldo Silva, você foi para a Manchete fazer Carmem. Como foi ver a Globo do outro lado?

Na época a gente dizia que a Globo tinha gerência de supermercado e a Manchete de quitanda. Tudo era mais improvisado, mas por essa desorganização característica do que ainda está sendo montado o convívio das pessoas era mais próximo, mais humano. E seu Adolfo [Bloch, dono da Manchete] era uma grande figura. Foram tempos muito bons.

Como foi o retorno à Globo para Barriga de aluguel, seu primeiro grande sucesso?

Quando fui para a Manchete, deixei na Globo a sinopse de Barriga de aluguel. Ainda não havia explodido nenhum escândalo envolvendo mães de aluguel, e a direção temia que as pessoas não entendessem, que parecesse ficção científica, e deixou a novela na gaveta. Por isso aceitei o convite do José Wilker e fui para a Manchete, certa de que levaria a história. Mas a Globo não permitiu. Fazer Carmem foi ideia do Wilker. E só voltei porque a Globo decidiu fazer Barriga de aluguel, eu queria escrever aquela novela.

De corpo e alma é marcada pelo assassinato de sua filha. Onde você encontrou forças para continuar a escrever a novela?

Não parei de trabalhar porque precisava manter um pé no concreto pra não enlouquecer. Segui o conselho do Manuel Maurício, um professor de história que marcou toda uma geração que passou pelo IFCS [Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ]. Foi preso, torturado e exilado durante a ditadura militar. Contando a experiência da prisão, ele nos dizia que, se algum dia estivéssemos diante de uma situação semelhante, lembrássemos da sua caixa de fósforos. E contava que, na prisão, sem saber se era dia ou se era noite, ele descobriu, através de uma caixa de fósforos, a maneira de sobreviver, de manter a sanidade, o vínculo com o real: tirando os palitos, um por um, e tornando a colocá-los na caixa, um a um. Eu me sentia assim: em carne viva, sufocada, atordoada e ainda por cima agredida. Fiz dos capítulos daquela novela a minha caixa de fósforos. E enquanto os escrevia, mecanicamente, sem mais nenhum envolvimento emocional com a trama, ganhava força para correr atrás das provas que condenaram os assassinos da minha filha.

Como você enxerga hoje as acusações daquela época de que a mistura entre a realidade e a ficção que você criou na novela contribuiu para a morte de Daniella? É possível perdoar quem falou isso?

Não, não é possível perdoar. Pisar em mãe com filho morto no colo é o cúmulo da crueldade, da covardia e da calhordice. Aliás, a figura que puxou a corrente já tinha dado ampla demonstração de todos esses atributos quando, na época da ditadura, recusou-se a testemunhar na apuração da tortura e do assassinato de frei Tito.

Quem era essa figura?

Prefiro não falar mais o nome dele.

Você está escrevendo um livro sobre o assassinato de Daniella. Qual é o objetivo dessa luta para que a história dela não seja esquecida?

Minha filha foi vítima da ambição de um psicopata, que se julgou prejudicado por não aparecer em dois capítulos da novela que eu escrevia. Na época havia surgido o Disk Denúncia, e eu tinha feito uma trama para divulgar o telefone do serviço. Capítulos entregues, fico sabendo que a única restrição do doutor Roberto Marinho às novelas, porque ele não interferia mesmo, era no que dizia respeito a sequestro. Tive que recolher os capítulos e reformular o bloco de seis numa única noite. Claro, não era possível reescrever: fui cortando a parte do sequestro e aumentando as demais. Com isso, o assassino ficou fora por dois capítulos. Na época, Dany o estava evitando, como outros colegas, chocada com as insinuações para que ela interferisse no aumento de seu papel. Ele juntou tudo isso, achou que era prejudicado, armou a mão da mulher e, juntos, cometeram o crime. Isso tudo está lá, no processo, e foi por isso que ambos foram condenados com os agravantes que foram. Fiz uma página na internet em que começo a armazenar as provas do processo, o imenso material que tenho, as entrevistas do assassino, gravadas em fitas que me foram dadas pelas repórteres, e tudo isso está lá, contado por ele mesmo.

Por que é importante que essa discussão seja pública, em vez de mantê-la na esfera íntima?

O que é íntimo é o luto. É a dor da gente, que não sai nos jornais. A luta por justiça é pública e diz respeito a toda a sociedade. Não permitir que versões fantasiosas se sobreponham à verdade dos fatos é parte de fazer justiça. E a verdade está lá, no processo, que aliás é público. É só divulgar.

Como você vê o fato de que os assassinos de sua filha estejam soltos, levando uma vida normal?

É uma aberração à brasileira. Em qualquer lugar em que se tenha respeito pela vida humana não dá pra imaginar a hipótese de estar num restaurante ao lado da mesa onde Suzane von Richthofen, que mandou matar os pais a pauladas, jante tranquilamente, onde Pimenta das Neves, que matou covardemente a ex-namorada jornalista, tome champanhe ou onde Elias Maluco, que comandou a morte e a tortura do Tim Lopes, esteja presente.

A ideia de defender a pena de morte passou pela sua cabeça em algum momento?

Nunca defendi a pena de morte. Minha luta foi sempre contra a impunidade. Aliás, o que eu tive de oferta pra liquidar os dois assassinos. Tenho até cartas de uma facção de dentro da cadeia, dizendo que bastava que eu dissesse determinada palavra durante qualquer uma das entrevistas que dava na TV para que eles fossem mortos em menos de meia hora. Eu não disse essa palavra! Estive sempre atenta para não dizer.

Hoje você pode dizer qual era a facção e a palavra?

Melhor não. Eles ainda estão por aí.

Como você blindou seus outros filhos durante o processo?

Tive de preservar muito o Rodrigo e o Rafinha, evitar que aparecessem em fotografias e pudessem ser reconhecidos na rua. Foi muito pesado pra eles a fase do processo.

Em 2002, você perdeu seu filho Rafael, por causas naturais. É possível comparar as duas perdas?

Eu sabia que o Rafinha não viveria muito, mas é difícil conviver com essa ideia, e a gente sempre tem esperanças. Ele tinha uma síndrome muito rara, decorrente de um tratamento de rádio que fiz para a tireoide. Fiquei grávida exatamente nessa época. O médico avisou que ele poderia nascer com problemas, mas não tive coragem de fazer o aborto e nunca me arrependi. Rafinha foi muito especial em nossas vidas. Sinto uma falta imensa dele e da Dany. Dor não se compara, mas há uma diferença grande em perder um filho por causas naturais e perder porque dois psicopatas decidiram assim.

Qual era a síndrome?

Não sei te dizer o nome agora. Era muito rara. O médico levava o caso para congressos internacionais, porque só havia mais um na América Latina. O próprio médico não fechava um diagnóstico, não comparava com outros casos. Rafinha tinha dificuldades motoras e de fala, mas escrevia e-mails inteligentíssimos.

Como era seu relacionamento com o pai de seus filhos?

Nos dávamos bem. Ele morreu dois anos depois do assassinato da Dany. Não aguentou a dor. Ele tinha se casado de novo, e desse casamento teve duas filhas que hoje moram em Maceió, com a mãe. A mais velha, a Manu, é muito ligada a mim, me considero sua quase mãe. Quase todo ano vem passar uns dias comigo. Com a mais nova, Maria Luiza, tenho menos contato, nasceu quando eles já não moravam aqui.

Você diria que seu ex-marido morreu de tristeza?

Sim. Ele definhou.

De onde vêm essa franqueza e essa objetividade com que você responde suas perguntas?

Sempre fui muito objetiva. É uma característica minha. Você perde muito tempo embrulhando as coisas. A vida é muito rápida. Tem muita coisa para você ver, para aprender, para perceber. Eu não perco muito tempo ensaboando. Meu pai me deixou uma lição de vida que foi essencial e que eu compreendi desde cedo: “Não agrida a realidade”. Quando acontece alguma coisa, eu não perco tempo fantasiando em cima, eu parto do fato.

Engraçado você falar isso, que se baseia no fato, porque suas novelas são tão fantasiosas.

Mas é porque eu acho também que isso faz parte da vida. A vida das pessoas implica essa fantasia, os sonhos, os devaneios. Por isso elas se reconhecem no fantasioso. E o fantasioso, na novela, é uma forma de mostrar o real. A imaginação é uma característica do folhetim. Acho engraçado quando algumas pessoas, até com ar acadêmico, acusam minhas novelas de ter muito gancho, muita imaginação. Mas folhetim é isso. Você dizer que uma novela peca por ter muito rocambole é como condenar o soneto por ter rima. Você lê o Balzac, tem aquela descrição psicológica divina, mas daí a mocinha é raptada pelo pirata. Você acha que ele fazia por quê? Porque tinha que vender o jornal no dia seguinte. E eu tenho que vender o capítulo do dia seguinte. O folhetim exige por definição que o sensacional se sobreponha à coerência.

Muitas pessoas classificam suas novelas não como fantasiosas, e sim como inverossímeis. O que você acha disso?

Me puseram essa etiqueta. As etiquetas colam e as pessoas acabam reproduzindo sem pensar. Cada novelista acaba tendo uma etiqueta, de modo que a gente sempre sabe o que determinadas publicações vão dizer de uma novela. Ela não precisa nem estrear. Minha etiqueta nasceu com Barriga de aluguel. Acharam inverossímil que uma mulher pudesse carregar o filho de outra em sua barriga. Na sequência também acharam inverossímil transplante de coração, troca de bebês na maternidade, costumes muçulmanos, clonagem humana, internet, cultura indiana, brasileiro atravessando o deserto pra chegar aos EUA. Nada disso existia, era tudo invenção da minha cabeça! Acho que o coro mais forte foi quando escrevi Explode coração em 96. Gritaram que a internet era pura invenção minha. Não é incrível?

Você enxerga algum preconceito nas críticas a seu trabalho?

O grande crítico é o público. É essa a crítica que me importa e estou sempre atenta a ela. A televisão brasileira ainda não produziu uma crítica a sua altura. O que é uma pena. Quanto ao preconceito. existe, sim. Já cheguei ao mundo das novelas carregando esse fardo. Comecei com Janete. Ela dizia que me preparou para ser sua sucessora. Isso implica também carregar os preconceitos que existiam contra ela. Eram muitos e ferozes. Enquanto era viva, claro. Tem pessoas que não gostam da sua novela e ponto. Essas eu respeito. Tem outras que não precisam ver pra não gostar. Aquelas que se sentem ofendidas com seu sucesso em particular ou com o sucesso de qualquer um. Ou ainda aquele tipo que vive tentando provocar uma resposta de quem faz sucesso pra ver se o refletor também se volta pra ele. Com esses nem perco tempo.

Quando falam que Caminho das Índias é o clone de O clone ou reclamam da ponte aérea Rio-Índia ou do português falado por estrangeiros, o que você pensa?

Não gasto ouvido com tolice. Não é o cúmulo da ignorância achar que a cultura indiana é clone da muçulmana? Ou reivindicar que uma novela seja falada em hindi, com legendas, para que seja verossímil? Imagino como essas pessoas devem ter ficado horrorizadas assistindo a Ben Hur falado em inglês e não em latim! Gandhi falando inglês e não hindi ou o Julgamento de Nuremberg sem uma palavra em alemão. Se ainda tivéssemos um Stanislaw Ponte Preta, com certeza esse tipo de crítica faria parte do Febeapá [Festival de Besteiras que Assola o País].

De onde surgiu a ideia de falar da Índia?

Ano passado eu fui ao Mipcom [feira de TV em Cannes] para lançar a minissérie Amazônia. A festa do evento era indiana. Eu olhei aquelas pessoas, aquelas roupas. fiquei encantada. Toda a curiosidade que eu sempre tive com a Índia aflorou ali. Pensei: vou escrever a novela porque quero saber mais sobre isso.

E eu pensando que tinha algo a ver com uma busca espiritual, mas a inspiração foi bem mundana.

O grande ponto de encantamento foi a mistura do absolutamente novo com o milenar que existe na Índia. Isso me interessa muito. Escrevi muitas novelas sobre este tema: os dramas novos que a modernidade traz. Você vai aprender a vivê-los pela primeira vez, sem respaldo do passado. Barriga de aluguel já foi sobre isso.

Em seu blog, você comemora muito a melhora na audiência de Caminho das Índias. Fazer programas com o objetivo central de dar público pode ser empobrecedor para o conteúdo da TV brasileira?

Com honrosas exceções, tem sido uma característica dos “intelectuais” brasileiros decretar a incompatibilidade entre popularidade e qualidade. Não é nada empobrecedor tentar conquistar o público. Empobrecedor é acreditar que, pra isso, tenha que abrir mão da qualidade. A única coisa que eu faço por audiência é me empenhar para escrever um bom capítulo.

Por que hoje não é mais possível conseguir aquelas audiências gigantescas do passado?

É natural, a vida hoje em dia oferece mais opções de lazer. Não acho que haja menos interesse pela TV. O que mudou muito foi a maneira como as pessoas acessam o conteúdo da televisão. Muita gente assiste a seus programas preferidos pela internet, em tempo real ou não. Por celular também. A tendência é a interatividade, é passar para o público o controle da programação, de modo que ele possa escolher o que e quando assistir. Isso implica uma mudança dos métodos de medição, é claro.

Como você escolhe as campanhas sociais de cada novela, como a da loucura em Caminho das Índias? Você acha que a TV deve cumprir um papel social?

Eu inaugurei, nas novelas, os depoimentos de pessoas reais misturados à trama. A primeira vez foi em 86, em Carmem, na Manchete, quando falei sobre Aids e transfusão de sangue. O porta-voz da campanha foi o Betinho. Penso que uma obra de tamanho alcance, capaz de suscitar discussões nacionais sobre o destino amoroso das personagens, pode ser usada também para levantar debates que tragam benefícios à população. É lógico que a campanha não leva o folhetim; o folhetim leva a campanha. Minhas campanhas são sempre parte da trama, nunca estão dissociadas. Se você dissocia, fica chato.

Você definiu os assassinos de sua filha como psicopatas. Agora, incluiu uma psicopata em Caminho das Índias e um psiquiatra que explica seu comportamento. Seria uma forma de tentar entender a cabeça dos assassinos de Dany ou é loucura minha pensar isso?

Loucura tua. A psicopata entrou em razão da campanha, que era em cima da loucura. Os loucos se ressentem muito da confusão que as pessoas fazem: toda vez que um psicopata comete uma atrocidade, imediatamente suspeita-se que possa ser louco. E não há nada mais distante, mais diferente do que um psicopata e um louco. Por isso o doutor Castanho [Stênio Garcia] explica que o psicopata não sente, está destituído de emoções, e o louco, ao contrário, é alguem que se afoga, se perde nas emoções.

“SE O QUE ESTÁ EM JOGO É A SUA CABEÇA VOCÊ NÃO PENSA EM CABELOS. ELES NASCEM DE NOVO. E O QUE É PERDER CABELOS PRA QUEM PERDEU DOIS FILHOS?”

Por que decidiu tornar pública sua luta contra um linfoma, escrever sobre isso em seu blog?

Porque não havia como manter esse tratamento na esfera privada. Eu seria vista em laboratórios, consultórios, as pessoas acabariam sabendo. E estou escrevendo uma novela. Faço parte de uma equipe que não pode ser surpreendida nem abalada com boatos que acabam tomando proporções incontroláveis. Tinha de contar.

Você já declarou que o assassinato de Daniella foi muito mais difícil de enfrentar que o linfoma. Mas a ideia de finitude não te assusta?

Sempre fui muito consciente da nossa finitude. E saber que nascemos com prazo de validade não é ruim não. Você até saboreia mais cada momento da vida quando tem presente que ela não é eterna. Meu médico, Daniel Tabak, disse que viverei o mesmo tempo que viveria se não tivesse aparecido o linfoma. Não há doença ativa no meu organismo, o tratamento é preventivo, de modo que a questão da finitude não assumiu o primeiro plano. Tenho pensado, sim, que a quimioterapia não é o bicho de sete cabeças que eu pensava que era. Que as pessoas pensam que é. Isso me surpreendeu. Eu estou escrevendo uma novela das oito sozinha, com quimioterapia. Tenho atravessado muito bem o tratamento, estou conduzindo meu trabalho – com mais esforço, é claro, mas conduzindo.

Como entra a vaidade nessa questão? Você não se incomoda com a perda de cabelo, por exemplo?

Cabelo? Se o que está em jogo é a sua cabeça você não pensa em cabelos. Cabelos nascem de novo. E o que é perder cabelos pra quem perdeu dois filhos?

Você já conversou com a ministra Dilma Rousseff sobre o tratamento?

Não conversei porque não conheço a Dilma. Mas torço muito pela plena recuperação dela e do vice-presidente, o José Alencar, um homem admirável, que nos dá cotidianamente uma lição de vida. Gosto de gente que enfrenta.

Você tem alguma religião?

Fui criada entre uma avó super-religiosa e um avô anarquista. Minha avó fazia os andores para a igreja e o café da manhã para os padres. Meu avô era um anarquista que abominava tudo ligado a religião. Diria que tenho um comportamento cristão. Mas a igreja, como instituição, não me interessa.

É possível ser realmente feliz depois de perdas do tamanho das que você enfrentou?

Plenamente? Nunca mais.

Mas você ainda encontra prazer em seu cotidiano?

Claro. Tenho enorme prazer em conviver com minha família e amigos, ler, viajar, ir ao teatro, caminhar na praia, tomar água de coco e ver o mundo passar. Sou madrinha da gafieira Estudantina aqui no Rio. Gosto muito de dançar. Gosto de Carnaval. Gosto de vida. Sempre fui ligada à vida.

Como é sua rotina hoje em relação à novela e a seu tratamento?

São 32 páginas por dia e há uma equipe inteira, uma máquina de produção que só entra em movimento depois que elas chegam. Então há que escrever! É ritmo industrial, esteira rolante. Em geral, levo uma vida normal ao escrever uma novela, saio para jantar, para dançar. Não sei ficar longe da vida para só escrever. Sou uma pessoa vital. Claro que desta vez as circunstâncias são outras. Então tenho que ficar mais resguardada por causa do tratamento. Vou para a quarta sessão de quimioterapia semana que vem. São seis no total, vou terminar junto com a novela.

A maioria dos autores da Globo usa colaboradores. Por que você prefere escrever sozinha?

Eu não sei escrever com outra pessoa, dividir esse momento da imaginação, que para mim é solitário. A pessoa que trabalha com colaboradores tem que discutir o que vai ser feito. Não sei discutir isso, não sei sequer fazer escaleta. Vou escrevendo e vai saindo o capítulo.

Glória, para concluir, a pergunta que não quer calar: Maya vai ficar com Bahuan?

Nem eu sei! Pra ser sincera, não sei como vai continuar o capítulo de amanhã quando voltar para o computador depois que você sair daqui.

Créditos

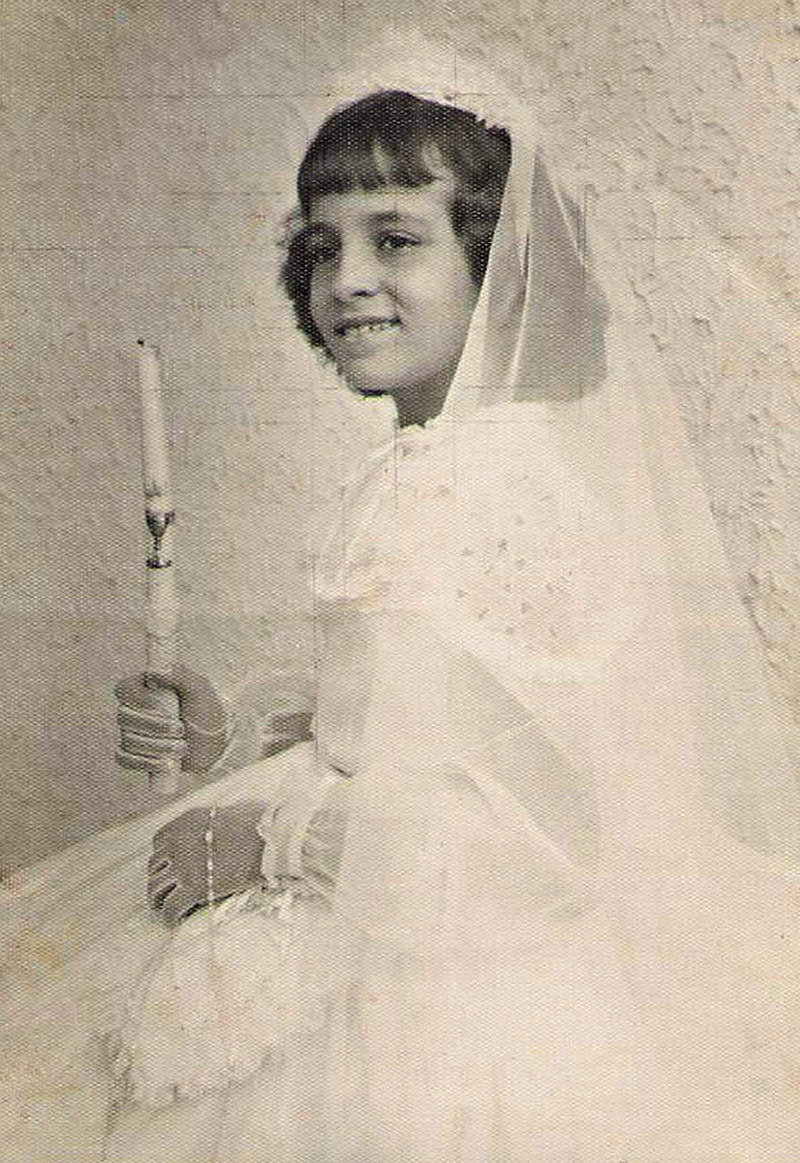

Imagem principal: Arquivo pessoal