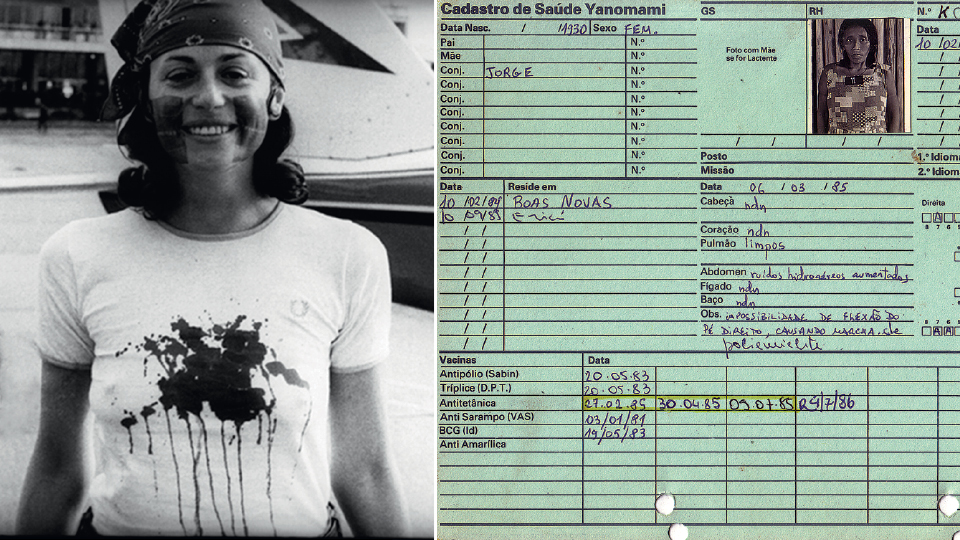

Fotógrafa, artista visual e ativista, ela é uma exceção: judia numa Europa nazista, gringa no Brasil, branca entre Yanomami, Yanomami entre brancos e, agora, velha num país jovem

O sotaque incomum de Claudia Andujar funciona como um roteiro da sua vida. Mistura o francês de sua terra natal, a suíça Neuchâtel, com o húngaro da infância em Nagyvárad – hoje parte da Romênia e renomeada Oradea, na região da Transilvânia. Nessa babel particular ainda se escuta o alemão falado pela avó, o inglês da juventude em Nova York, o português polido em São Paulo e o Yanomami do extremo norte da Amazônia.

"Tive que encontrar soluções para sobreviver", diz, voz grave e frágil, entre suspiros e longas pausas para recuperar o fôlego. De fato, encontrou várias:

Solução para sobreviver I: Não morrer.

Mais fácil falar que fazer, especialmente se você é filha de um engenheiro judeu húngaro durante a Segunda Guerra Mundial. O pai morreu no campo de concentração em Dachau. Claudia escapou com a mãe, uma protestante suíça que se separou do marido e ficou com um militar ligado aos nazistas. Falei que não era fácil.

Solução para sobreviver II: Camarão que dorme a onda leva.

Impossível continuar na Hungria? Vai para a Suíça. A Europa pós-guerra não parece acolhedora? Hora de atravessar o Atlântico rumo aos Estados Unidos. Cansada do American dream? Aproveita que sua mãe foi viver no pitoresco Brasil e faz uma visitinha. Encantada com estes trópicos utópicos em 1955? Melhor ficar de vez em São Paulo. Quer mais? A última fronteira é a Floresta Amazônica.

Solução para sobreviver III: A fotografia.

Claudia descobre que fotografar pode ser muito mais que um hobby. Sua câmera salta barreiras culturais e a aproxima dos outros. Melhor, entende o outro e se faz entender: "Não falava português, então me comunicava através da fotografia". Durante os anos 60 e início dos 70, viaja o país como fotógrafa freelancer. Publica nas americanas Life, Look e Fortune, e na melhor revista já produzida por aqui, a Realidade.

Solução para sobreviver IV: Não é sobre índios, estúpido.

É sobre seres humanos. Importante lembrar desse detalhe, esquecido entre o Monumento às bandeiras e o pataxó queimado vivo em Brasília. Claudia sempre preferiu o olhar afetuoso à observação etnográfica. Mais empatia, menos exotismo. Assim, atraiu a atenção de algumas das principais instituições culturais do planeta, como MoMA, Fundação Cartier, Masp, Bienal de São Paulo e Inhotim, onde ganhou um pavilhão de 1.600 metros quadrados há pouco mais de um ano. O museu MMK, em Frankfurt, Alemanha, exibe até junho uma retrospectiva de suas imagens.

Solução para sobreviver V: Interdependência.

Em 1971, Claudia troca o fotojornalismo pelas margens do rio Catrimani, no território Yanomami – fora dali, mais conhecido como Roraima. Amparada por uma bolsa de dois anos da Fundação John Simon Guggenheim, vê de perto o choque entre os índios e o milagre econômico brasileiro.

A rodovia Perimetral Norte se junta a epidemias de garimpeiros, sarampo e gripe, arrasando aldeias inteiras. Claudia já sabia que se não tem índio é porque não sobrou floresta. E, se não sobrar floresta, ninguém sobrevive. Para evitar o fim do mundo, a fotógrafa vira ativista e funda a Comissão pela Criação do Parque Yanomami, em 1978. Treze anos depois, consegue a demarcação da terra indígena. Mais de 96 mil quilômetros quadrados, duas vezes maior que a Suíça. Risos.

Solução para sobreviver VI: Não morrer, mesmo.

Depois de três meses de cama, Claudia está de pé novamente. Caminha com dificuldade, mas pelo menos já trocou a cadeira de rodas pela bengala. Um tombo em dezembro fraturou sua bacia. Por precaução, espalhou bengalas por vários cômodos de seu apartamento, num edifício modernista tombado pelo Patrimônio Histórico, perto da avenida Paulista.

Ela mora sozinha. A sala tem janelões de ponta a ponta. O piso de madeira é branco, as paredes são brancas, os móveis são brancos, as estantes são brancas. A cor fica por conta dos adornos indígenas, cuidadosamente espalhados pela casa. Tudo confortável, contemporâneo e organizado. Nas gavetas e prateleiras, em pastas e caixas, milhares de negativos, folhas de contato e ampliações. É o trabalho de uma vida, uma vida livre e independente.

"Luto para me manter quem sou", conta. "Não sei por quanto tempo vou conseguir." Por enquanto, ela sabe que está na hora de encerrar a conversa. Amanhã vai ser fotografada para esta entrevista, e quer se preparar: marcou hora no salão para cortar e tingir o cabelo, abandonado durante sua convalescença. Claudia Andujar não entra docilmente na noite linda. Sua velhice arde e brada ao término do dia, clama contra o apagar da luz que finda.

Você está com uma exposição na Alemanha chamada Amanhã não pode ser como ontem. Amanhã pode ser melhor que ontem? Acho o contrário. Lá, estamos nos referindo aos índios Yanomami. O governo não tem interesse nenhum na vida deles, só quer explorar a terra. Tem ouro lá, é o que interessa.

E de uma maneira geral, você é otimista em relação ao futuro? Nunca fui muito otimista. Acho que tem a ver com a minha infância. Quando eu tinha 13 anos, os nazistas ocuparam a Hungria. Meu pai era judeu, mataram toda minha família. Todos. Da parte de pai, sou a única sobrevivente. Isso mudou toda a minha vida.

Você entendia o que estava acontecendo? Ficou claro, estavam matando todos os judeus. Quando os nazistas entraram na cidade, tiraram os judeus das suas casas e colocaram todos em um gueto. Depois, foram mandados para Auschwitz em trens de carga. Mais tarde chegou uma carta da Cruz Vermelha avisando que meu pai morreu num campo de concentração, Dachau.

Como foi seu último encontro com ele? Lembro muito bem, foi terrível. Ele chorava, minha mãe chorava, eu chorava. Eu não tinha um bom relacionamento com ele, mas era meu pai. Minha mãe saiu de casa quando eu tinha 8 anos, e fiquei morando com ele na casa onde me criei [em Nagyvárad, na Hungria, hoje parte da Romênia e renomeada Oradea].

Por que você ficou com seu pai, e não com sua mãe? A lei que decidiu, porque foi minha mãe quem abandonou a casa e o casamento. Meu pai ficou muito magoado por ter sido deixado, não aceitou de jeito nenhum. Também não tentava ter uma boa relação comigo. Ao contrário, me ignorava, era violento, me batia. Me proibiu de ver minha mãe, mas às vezes eu escapava. Apesar de nunca ter demonstrado grandes afetos por mim, ela tinha mais paciência comigo. Quando abandonou a família, me abandonou também.

Por que sua mãe saiu de casa? É difícil dizer... Ela era muito independente, gostava de sair, se divertir, ir a festas. Não estava contente com meu pai. Minha mãe era protestante, nunca se converteu. Acho que meu pai não aceitava isso. Depois ela se casou com um médico judeu, amigo da família, que foi para a guerra e não tivemos mais notícias dele. Então minha mãe encontrou outro húngaro, não judeu, que trabalhava na polícia militar, ligado aos nazistas.

Quando você reencontra sua mãe? Quando os nazistas invadem a Hungria. Eu morava num convento católico, porque a lei decidiu que eu estava maltratada na casa do meu pai e tinha que sair de lá. Com a guerra, o convento fechou. Meu pai no gueto, fiquei sem lugar para morar. Então perguntei à minha mãe se podia morar com ela.

Você tinha origem judaica e convivia com um militar húngaro, ligado aos nazistas. Percebeu que era algo estranho? Sim, sim, percebi.

Seu pai pediu ajuda à sua mãe, por conta da relação dela com o militar, para escapar da Hungria? Não. A nossa cidade fica a apenas 6 quilômetros da fronteira, mas ele disse que nunca fugiria. Iria para onde a família dele fosse. Se todos fossem deportados, ele iria junto.

No final da guerra, os russos expulsaram os alemães da Hungria. Foi quando minha mãe decidiu ir para a Suíça, onde ela nasceu. O oficial húngaro também tinha que fugir.

Aí ele era considerado inimigo pelos russos, e sua mãe viveu com ele. Isso mesmo. Quando a gente estava na Suíça, meu tio, irmão do meu pai, me encontrou não sei como e escreveu perguntando se eu queria viver com ele em Nova York. Ele pressentiu o que ia acontecer e saiu para os Estados Unidos antes da guerra. Como eu não queria ficar na Europa, aceitei.

Sua mãe não se opôs? Ela não fazia muita questão que eu morasse com ela, minha mãe não conseguiu realmente ser mãe. E eu não me encontrava mais em lugar nenhum. A Hungria entrou no comunismo, e eu não conhecia mais ninguém lá.

Voltou alguma vez à cidade onde cresceu? Só uma vez, por uma semana, em 2003. Encontrei minha casa, falei com a mulher que agora mora lá. Ela sabia que a casa tinha sido de judeus. Esse passado sempre foi um pesadelo na minha vida. Fiquei contente de ter tido coragem de voltar, depois de tudo que passei lá. Me entendi melhor, fiquei mais em paz comigo.

Quantos anos você tinha quando decidiu ir para Nova York? Dezesseis. O meu tio culpava minha mãe e o oficial húngaro pelo que aconteceu com meu pai. Mas realmente não foi bem assim, todos os judeus foram deportados. Fiquei uns anos com ele, e fui morar sozinha.

Você se casou cedo, aos 18 anos. Diria que não foi uma paixão, estava muito sozinha em Nova York. O Julio [Andujar] estudava na mesma faculdade que eu, o Hunter College. A mãe dele era refugiada da Guerra Civil Espanhola. Imigraram para Cuba e depois foram ilegalmente para os Estados Unidos. Para conseguir a cidadania americana, ele se alistou no exército e foi mandado para Guerra da Coreia.

Sobreviveu? Sobreviveu, ficou três anos no combate. Fiquei furiosa quando ele se alistou, não queria recomeçar a vida com guerras. Nunca voltamos a viver juntos. Quando ele voltou, nos separamos.

Você se casou mais vezes. Casar mesmo, só com o Julio e com o [fotógrafo] George Love [1937-1995].

Pensou em ter filhos? Nunca fiz questão. Sempre falo que meus filhos são 20 mil Yanomami. Eles também falam isso. Para mim era mais importante defender os Yanomami do que tentar ter um filho.

Se sente só? Nunca me senti só quando estava ativa... Tenho um amigo, o Carlo [Zacquini], que é um missionário leigo italiano. É meu amigo mais íntimo, quem mais me entende. Nos conhecemos nos anos 70, pouco depois que cheguei nos Yanomami. Ele também dedica sua vida a eles. Mas ele mora lá [na missão próxima ao rio Catrimani, em Roraima], e eu aqui. Em dezembro, veio passar um mês aqui comigo, porque eu estava muito mal.

O que houve? Um tombo no final do ano passado quebrou minha bacia. Semana passada fiz outra radiografia, mas ainda não dá para saber se calcificou. Tenho dificuldade para andar, estou com dor. Sempre tenho problema com os ossos. Fui operada cinco vezes desde 2000, estou cheia de pinos e próteses na parte baixa da coluna, pernas, joelhos...

Como lida com essa dificuldade para andar? Mal, não aceito. Um mês e meio atrás estava muito mal, tinha que ter gente me acompanhando dia e noite. Não podia nem ir ao banheiro sozinha. Bom, agora já consigo. Por isso, mandei as pessoas irem embora. Meus amigos falaram que sou louca, mas eu queria minha independência.

Por que manteve o sobrenome do seu primeiro marido? Por tudo que aconteceu, quis eliminar meu nome de infância, Claudine Haas. Queria começar uma vida nova.

Chegou a terminar a faculdade? Queria estudar história, mas não acabei. Estudava à noite, tive que trabalhar para viver. Fui vendedora de roupas femininas na Macy’s, trabalhei em um escritório e também como guia de visitantes nas Nações Unidas. Me empregaram porque eu falava várias línguas: húngaro, alemão, francês e inglês.

Você pensa primeiro em que língua? Inglês e francês. Falava muito melhor húngaro do que o francês, que era a língua da minha mãe. Hoje, não. Às vezes me pergunto: "Como se diz isso em húngaro?".

Fala Yanomami? Agora estou esquecendo. Não falava fluentemente, mas falava. Passei mais ou menos 20 anos com os Yanomami. De vez em quando voltava para São Paulo, mas no fim das contas passei muito mais tempo lá do que aqui.

Ainda tem amigos Yanomami? Até hoje. Ontem o Dário, filho do [líder indígena] Davi Kopenawa Yanomami, me telefonou para saber como eu estava. Ele está preocupado. Ano passado estive na aldeia, me convidaram para falar da minha experiência com eles. Acho que não consigo mais voltar lá, por razões físicas... Meu trabalho com os índios foi a coisa mais importante que fiz.

O trabalho como fotojornalista, ativista ou artista? Não sei se sou artista, nem me pergunto. Se a fotografia foi um caminho para os índios serem conhecidos e respeitados, isso é o mais importante. Tenho desejo de que a fotografia dos Yanomami seja uma visão daquilo que enxergo neles.

ESCUTE TAMBÉM: Entrevista com Kaká Werá, ambientalista e ativista dos direitos indígenas fala sobre a luta dos índios

Você enxergou além dos estereótipos de "bom selvagem" ou "povo feroz". Como você descreveria os Yanomami? São seres humanos.

Por que 20 mil Yanomami são importantes para os outros 7 bilhões de pessoas? Eles conseguem viver como viviam há milhares de anos, preservando o meio ambiente. Respeitam a natureza porque sabem que precisam dela.

Você escapou do genocídio dos judeus e se dedicou a evitar o genocídio dos Yanomami. Tentei fazer o que foi possível. Está tudo muito ligado à minha infância, acompanhei a morte dos meus ancestrais, tentei dar vida para outros.

A psicanálise criou a expressão "culpa do sobrevivente" por conta de judeus que se sentiam culpados por terem escapado do Holocausto. Tenho isso dentro do mim. A única que escapou fui eu, então sempre senti que tinha algo de errado. Não é uma coisa da qual eu falo, mas senti isso através da vida. Não sei como explicar... Fiz análise várias vezes.

A análise ajudou a lidar com isso? Não sou orgulhosa disso, mas hoje entendo.

Filha de pai judeu, mãe protestante, interna de convento católico. Você tem religião? Não, não sou religiosa.

Você teve contato com a morte desde cedo. Como vê o fim? Estou tentando aceitar...

E você ainda mora em frente a uma funerária... Pois é, no começo me perturbava [risos]. A morte faz parte da vida.

Acredita em vida após a morte? Não, quando morre, morre. Acabou.

Encara isso de maneira tranquila? Ainda não [ri]. Sei que todos morremos... Pedi para o Davi fazer em mim o ritual dos Yanomami quando eu morrer, lá na aldeia. Eles são cremados, para liberar o que nós chamamos de alma. Para essa coisa sair do corpo e se espalhar pelo mundo.

Que balanço faz da sua vida até aqui, foi boa, foi ruim? Não vejo como boa nem ruim. Não tenho como julgar a vida. Sempre tive uma vida complicada. Não é bom quando você briga com tudo ao redor. Mas sou muito idealista, e você deve brigar pelo seu idealismo. É a razão da minha vida.

Qual o lado bom de envelhecer? Ai, ai, ai... Talvez você entenda melhor o pensamento humano.

Qual o lugar dos mais velhos entre os índios? São respeitados. Os Yanomami se organizam em grandes famílias, e nessa família velhos e jovens são respeitados. Eles vivem para se manter juntos.

E o lugar dos mais velhos entre os não índios? Velhos como eu? [Ri.] Bom, se uma pessoa luta por sua independência, como eu, é complicado. Luto para me manter quem sou, não sei por quanto tempo vou conseguir... Fiquei doente e precisei de uma pessoa dia e noite me ajudando. Quando chega a isso, não vale mais a pena viver. Então, vou tentar me manter. No dia em que você não se sentir mais gente, não vale mais viver.

Já pensou em suicídio? Já pensei, mas quero evitar pensar nisso. Quero uma morte mais natural.

O que quer que aconteça com seu acervo fotográfico? Estou fazendo um testamento... Tenho milhares de fotos. Gostaria que ficassem num lugar em que continuem a ser exibidas, e quero que o valor desse arquivo volte para os Yanomami.

Uma foto sua vale dezenas de milhares de reais. O que os Yanomami ganham com isso? A Galeria Vermelho vende meus trabalhos por um valor que é dividido em três partes: um terço para mim, outro para a galeria e outro para os Yanomami. Não sei se tem muitas galerias que aceitariam isso [galerias de arte costumam ficar com 50% do valor da obra, e o artista com os outros 50%]. No momento, esse dinheiro está dirigido para [Hutukara], a associação do Davi, que conheço melhor. Hoje em dia, tudo vive de dinheiro, os Yanomami também. Quero registrar que esse dinheiro é para ser usado na educação e saúde dos índios.

Como começou a fotografar? Comecei aqui no Brasil, tinha um desejo de conhecer e entender lugares novos. Não falava português, então me comunicava através da fotografia. Era uma linguagem para penetrar mais na vida dos outros, para entender melhor o mundo. Minha primeira câmera foi uma Rolleiflex que comprei em São Paulo. Nunca fiz curso de fotografia.

Como se interessou pelos índios? Os primeiros que conheci foram os da Bolívia, mas não convivi com eles. O [antropólogo] Darcy Ribeiro era amigo de um arquiteto que morava no mesmo prédio que eu, na Praça Roosevelt [em São Paulo]. Ele viu que eu tinha curiosidade de conhecer tudo e me falou dos Karajá. Fiquei um mês lá [as fotos foram publicadas na edição em espanhol da revista Life, em 1960].

E como a fotojornalista vira ativista da causa indígena? Politicamente, o Brasil estava numa situação bastante complicada no começo dos anos 70. Decidi deixar de trabalhar com a Editora Abril, onde era fotógrafa freelancer, e me dedicar a um projeto de longo prazo: conhecer e fotografar os Yanomami.

Por que os Yanomami? Um amigo antropólogo, René Füerst, já tinha trabalhado com eles. Os Yanomami eram um povo pouco contatado, e ele achou que eu ia gostar. Me recomendou a uma pequena missão católica, instalada havia cinco anos no rio Catrimani. Tinha lá um padre e um assistente que não era padre, o Carlo. Me deixaram ficar lá, me deram um quarto e se dispuseram a viajar comigo pela região.

Como foi sua chegada à aldeia? Foi um encontro amigável. Eu estava de calça blue jeans, eles não sabiam se eu era homem ou mulher. Vieram para mim do jeito que sabiam, me apalpando para ver se tinha seios. Ficaram ao meu lado durante todo o dia, para entender. Estavam curiosos.

Tinha alguma outra mulher não índia por lá quando você chegou? Não, nunca tinham visto uma mulher não índia. Depois vieram duas ou três missionárias.

Você se sentia segura? Ah, sim.

Algum acidente com animais? Por sorte nunca fui mordida por cobra. Fui mordida no braço por uma aranha, sofri. Fiquei o dia todo andando pela maloca, com dor. Era época de chuva, e a aranha estava dentro da minha capa de chuva. Felizmente não aconteceu nada de grave, mas demorou dias para melhorar.

Teve malária? Cinco vezes, lá no Catrimani. Obviamente fui tratada. Vi tantas pessoas com malária que era quase normal. Faz parte.

Como alguém que morou sozinha tanto tempo se adaptou à vida em malocas comunitárias? Não foi difícil, me sentia em casa. Estava bem, participava da vida deles. E tinha um quarto separado na missão. Quando estava nas aldeias, dormia na maloca, como todo mundo. Eram cem, 200 pessoas juntas. Lá dentro, a divisão é por famílias, cada uma tem seu espaço. No centro fica uma fogueira, e as redes ao redor.

Qual o período mais longo que você passou na floresta? Uma vez fiquei um ano no Catrimani.

O que comia? Caça, plantas. Eles têm algumas plantações, como banana. De vez em quando, ia para Boa Vista no avião da missão católica e trazia leite em pó, açúcar...

Experimentou yãkõana, o pó alucinógeno dos Yanomami? Duas ou três vezes, mulheres normalmente não tomam. É o xamã quem dá a yãkõana. É surpreendente, você fica viajando. Eu não era mais alguém deitada numa rede, era uma coisa viajando pela aldeia. A série de fotos Sonhos é justamente essa sensação.

Alguma outra experiência com alteradores de consciência? Daime? Não... Em São Paulo tomei aquela coisa, como chama? Não é da floresta... Cocaína. Na época, muita gente tomava, usei um pouco.

Como as fotos que você tirou para fichas médicas dos Yanomami viraram Marcados, um dos trabalhos mais importantes da arte contemporânea brasileira? Nunca esperava isso, não foi para isso que fiz. Como os Yanomami tinham muitos problemas de saúde, voltei para lá com dois médicos ligados à Escola Paulista de Medicina, que tinham experiência com índios no Xingu. Fomos de aldeia em aldeia, durante mais de um ano. Agora as pessoas veem esse trabalho como uma coisa em si, como fotografia de arte.

Os problemas de saúde dos índios se agravaram com a construção da rodovia Perimetral Norte? Sim, fazia uns três anos que estava trabalhando lá, quando o governo militar decidiu que queria abrir a estrada.

"Integrar para não entregar" era o lema dos militares para a Amazônia. Isso mesmo. Queriam construir uma rodovia do Atlântico até o Pacífico. A ideia era começar em vários lugares, pois o norte da Amazônia é muito grande. Precisava de gente para cortar árvores, abrir o caminho. Chamaram pessoas de estados do Nordeste e do próprio Amazonas. De vez em quando, os Yanomami encontravam com eles, pois moravam perto da região em que se abria a estrada.

Esse contato foi devastador, pela falta de imunidade contra doenças dos não índios. Exatamente. Esses trabalhadores eram gente pobre e vulnerável e, sem se dar conta, começaram a transmitir várias doenças. Principalmente sarampo e gripe. Depois de pouco tempo, vi aldeias inteiras morrendo. Os índios fugiam para outras aldeias e levavam junto a doença, espalhando a epidemia. A missão mandava remédios e a gente tentava socorrer, mas com pouco êxito.

Você viu aldeias destruídas pelas epidemias, mas nunca vi nenhuma foto sua disso. Não tinha tempo para isso, senti que era mais importante salvar vidas.

Como conheceu o Davi Kopenawa? Por causa das epidemias. Eu estava atendendo ao pedido de socorro de uma aldeia a cinco dias de caminhada do Catrimani. Foi a viagem mais longa que já fiz na vida. A Funai também foi lá ver como os índios estavam. O Davi era funcionário da Funai, sabia o suficiente de português e estava lá trabalhando como tradutor.

Mas a Funai não gostava de você. Não, queriam se livrar de mim, sempre falavam mal de mim. Falaram para o Davi que eu era uma pessoa perigosa, uma gringa que queria que os americanos ocupassem a Amazônia. Depois, um cara da Funai foi ao Catrimani me expulsar de lá [Claudia foi enquadrada na Lei de Segurança Nacional e ficou um ano longe da floresta]. Me deu 2 horas para me preparar para voltar com ele de avião para Boa Vista.

Como você reagiu? Fiquei desesperada. Não tinha nada para fazer. Corria a notícia que, se eu voltasse para a floresta, me matariam. Voltei para São Paulo e contei o que tinha acontecido para pessoas que trabalhavam na causa indígena.

É aí que você funda a Comissão pela Criação do Parque Yanomami? Decidimos lutar para acabar com a construção da estrada, que estava matando os índios. Tinha o [etnógrafo francês] Bruce Albert, a [antropóloga brasileira] Alcida Ramos e o Carlo. Assim virei ativista. A construção da Perimetral parou, não diria que por causa da gente, mas influímos para desestabilizar.

Não tinha nenhum Yanomami na CCPY? Formalmente, não. Mas a gente trabalhava junto para demarcar a terra deles.

Hoje se fala muito em representatividade, no risco de falar em nome de uma minoria. Você já foi cobrada por ser uma branca defendendo índios? Sempre tentei as coisas acompanhada dos Yanomami.

Quando o Davi Kopenawa se torna um aliado? A gente tinha um escritório da CCPY em Boa Vista. Um dia, o Davi foi me visitar. Lembrei dele e ele lembrou de mim. Ele queria entender para que servia a comissão. Voltou várias vezes. No começo muito desconfiado, mas nunca me tratou mal. Depois de algumas visitas, disse que acreditava que queríamos defender os Yanomami e virou um aliado.

LEIA TAMBÉM: Pouco conhecido em seu próprio país, Davi Kopenawa é a mais respeitada liderança indígena brasileira

Até o Collor tem um lado bom: foi durante o governo dele que vocês finalmente conseguiram que fosse demarcada a Terra Indígena Yanomami, em 1992. Foi surpreendente até para nós [Risos]. Nossa campanha já era bem conhecida na Europa e nos Estados Unidos. Viajei muito com o Davi divulgando a causa e contando o que estava acontecendo. Tinha uma pressão internacional forte pela demarcação por causa da Eco-92 [Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992].

Naquela época, o governador de Roraima era o Romero Jucá, o Caju da lista da Odebrecht. Ah, ele me conhecia. Eu era o inimigo número 1, conhecida por lutar pelos Yanomami em Roraima e em Brasília também. Depois ele começou a dizer que era a favor da demarcação, para ser aplaudido no cenário internacional.

O atual Ministro da Justiça, Osmar Serraglio, fazia parte da bancada ruralista. Há risco de retrocesso dos direitos indígenas no Brasil? Já está piorando. Tem lutas hoje para modificar a lei [a PEC 215, por exemplo, propõe mudar a Constituição e transferir para o legislativo a demarcação de terras indígenas]. O Brasil quer se livrar dos índios e ocupar as terras. A população está falando mais dos índios, respeitando a maneira como eles entendem a vida. Mas o governo, não.

Tanto governos de direita quanto de esquerda tratam mal os índios? Em geral, governo quer ser dono das terras. Seja de direita ou de esquerda.

O que você aprendeu com os Yanomami? Tudo... Que valeu a pena viver a vida.

E o que você ensinou a eles? Que têm os mesmos direitos que qualquer ser humano de viver a vida deles, na terra deles.

Você é uma mulher livre? Ah, eu sou. Como sempre fui deixada sozinha, tive que encontrar soluções para sobreviver.

Créditos

Imagem principal: Bob Wolfenson