Depois de Uri, atriz e cantora descobre a maternidade da vida real em meio à pandemia de coronavírus e defende: “Ser mãe é um trabalho para tribo”

Quando nada parece fazer sentido e a angústia surge avassaladora nos piores dias de quarentena, Leticia Colin recorre ao pequeno Uri, de um ano e meio, para colocar as emoções nos eixos. “Às vezes olho meu filho e ele está amarradão brincando com uma folha ou com uma vassoura. E está tudo bem. Ele corre de um lado para o outro e ama observar as lagartixas na parede. Ele ressignifica tudo”, conta a atriz em entrevista por Zoom com a Tpm, em sua casa, no bairro do Itanhangá, no Rio de Janeiro. Uri significa “minha luz” em hebraico, em homenagem ao seu companheiro, o também ator, apresentador e diretor Michel Melamed, que é judeu, e com quem trocou o primeiro beijo ao vivo em um programa de TV apresentado por ele.

LEIA TAMBÉM: "Não dá pra ficar calada", diz a atriz Mariana Lima

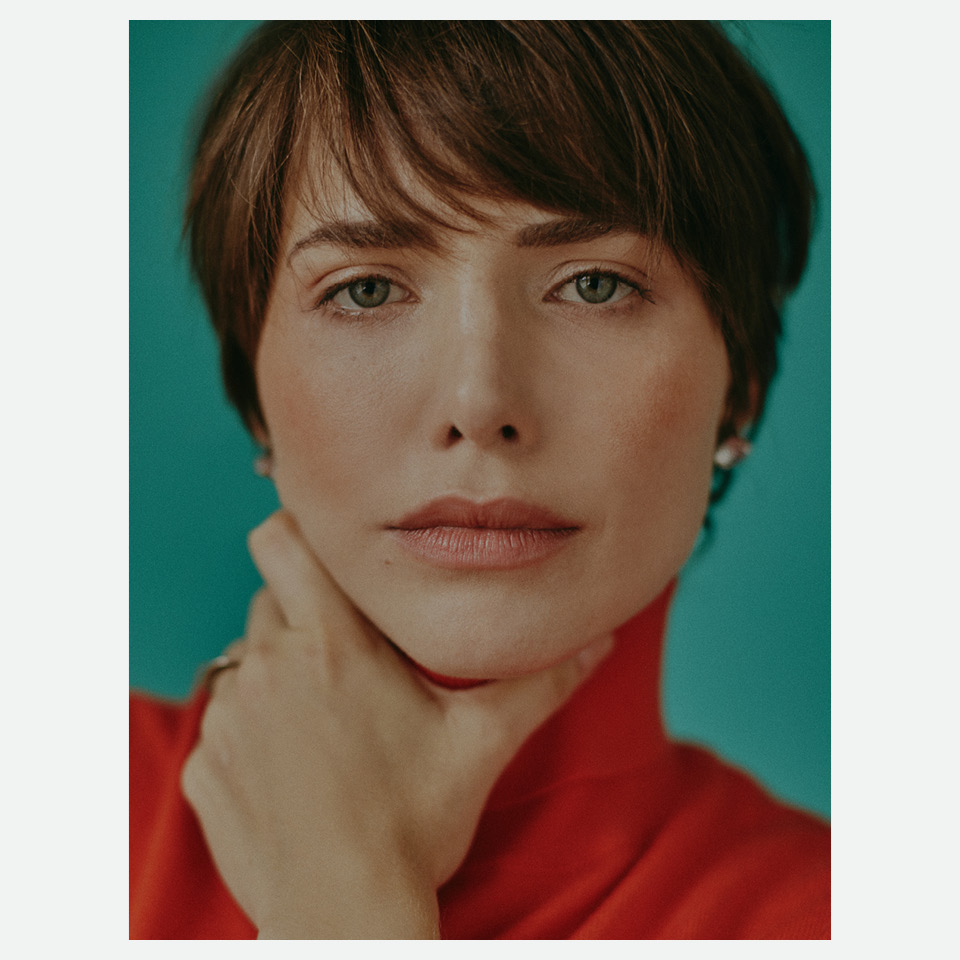

Com 31 anos e 20 só de carreira, a atriz e cantora interpretou personagens marcantes como a princesa Leopoldina, em “Novo Mundo”, a baiana Rosa, em “Segundo Sol” e a Marylin, de “Cine Holliúdy”, todos na TV Globo, brilhou em musicais como “O Grande Circo Místico” e “Hair” e se prepara para estrear uma médica adicta em “Onde Está Meu Coração”, em maio. Sem maquiagem, de cabelos curtos e camiseta de algodão, Leticia responde às perguntas com a fala mansa, sorriso enorme, lágrimas nos olhos e escuta atenta – do tipo que também quer saber sobre a vida de quem está do outro lado. Mãe zelosa, ela precisou interromper a entrevista por uma hora para dar atenção a Uri, que tinha despertado às 4h e estava manhoso e acordado desde então.

Maternidade, aliás, é um tema sobre o qual Leticia adora compartilhar. Seu Instagram é repleto de vídeos como a série “Diário de Mãe”, com relatos da vida como ela é, como quando pede para Uri lavar as mãos antes de comer e ele resolve fazer isso na água do vaso sanitário. Para ela, falar sobre as dores da maternidade ainda é um tabu e romantizá-la faz com que as mães se isolem casa vez mais. “A mãe vai se envergonhando de pedir ajuda. Se ela não dá conta de tudo sozinha, é porque é fraca. Mas a maternidade é um trabalho para uma tribo. É muito lindo, mas é difícil, cansativo e enlouquecedor”, dispara.

Quando a família contraiu Covid-19, Leticia fez um post emocionado no final do ano passado: “Meu filho de 1 ano ensopava suas roupinhas e lençóis. Eu bambeava, delirante, me sentindo sem corpo, segurando no colo meu bebê e o desejo de viver. As dores nossas deixavam as horas mais lentas e assustadoras. Era a presença da doença com sua foice olhando bem no meio da nossa cara”, postou. Recentemente, Leticia testou positivo novamente para o vírus. Sem saber se contraiu uma nova variante ou se é sequela daquela mesma infecção, já que sem um sequenciamento genético é impossível dizer, foi mais prática desta vez. Já pensou o que precisaria levar para o hospital e planejou com quem deixaria o Uri, caso a doença se agravasse.

Sobre a condução de Bolsonaro sobre essa pandemia, que já matou mais de 400 mil pessoas só no Brasil, a atriz é enfática: “Fico petrificada pela figura dele, acho tão triste. Ele deveria estar fazendo tanta coisa, acordos, insumos, propostas, mas ele parece um espantalho numa plantação. Um espantalho que quer se parecer com uma pessoa, mas não é".

A atriz, filha de pais professores e nascida em Santo André, região do ABC paulista, ainda falou sobre racismo, a influência do patriarcado nos altos números de cesáreas – “esse domínio machista na medicina é muito prejudicial” e a redescoberta de seu corpo. “Comecei a fazer massagem tântrica, achei genial. É muito bom até para atingir outros níveis de prazeres e orgasmos”, conta

Tpm. Quais são suas memórias de infância?

Leticia Colin. Minha lembrança é estar sempre praticando esportes. Meus pais [Analdina e José Hélio] eram professores de educação física e passava a tarde no clube. Saia da escola e já ficava por lá. Tenho muitas lembranças da minha sobrinha, a Carol, que foi criada muito próxima a mim, filha da Érica, minha irmã 20 anos mais velha. A Carol é como se fosse minha irmã e minha infância me lembra ela. Fazíamos balé, taekwondo, vôlei, éramos federadas e tudo, além do nosso mundo particular de confidências. Hoje em dia ela mora em Manaus, é jornalista na CNN, além de ser dentista. A gente vive com saudades uma da outra.

Vocês são em quantos irmãos? Tenho outros dois irmãos, o Luiz Henrique, que mora no Canadá, e o Paulo Márcio, 15 anos mais velho, que mora no Recife. A gente se fala muito no grupo da família do WhatsApp e troca muita foto. Minha mãe é do WhatsApp, manda emojis, grava áudios longuíssimos. Já meu pai não participa, só se minha mãe estiver ao lado. Ele tem um celular desses antigos, nem tem internet. E tenho cinco sobrinhos.

Cada um morando em um canto, vocês conseguem se reunir em ocasiões especiais, como Natal? Fazia muitos anos que a gente não conseguia se reunir no Natal, mas nesse último, por conta da pandemia, conseguimos virtualmente. A Érica estava sempre de plantão no hospital e a gente nunca conseguia conciliar a folga de todos.

O que aprendeu com os seus pais que carrega para a vida? A conexão forte com o trabalho. Eles me ensinaram a comemorar as conquistas, a acreditar no que quero e a batalhar por isso. Eles eram professores de escola pública de educação física, era um rolê desses de 60 aulas por semana. Não faço ideia de como eles tiveram quatro filhos sem assistência e sem grana, porque professor, infelizmente, é muito mal pago. Não sei como conseguiam manter a casa, os filhos alimentados e limpos.

LEIA TAMBÉM: "Não sei se eu consegui abandonar totalmente o papel de boa moça", diz a atriz Maria Flor

Como descobriu que queria ser atriz? Eu era muito falante e puxava assunto com qualquer pessoa. Começaram a achar que eu tinha alguma coisa diferente e botaram essa pilha nos meus pais. Minha tia era cantora e conhecia algumas agências na época. Fiz um booking, comecei a fazer testes e foi rolando. Amava aquele ambiente em que podia dançar, cantar, achava tudo muito divertido. Descobri que gostava de estar na frente da câmera quando passei a fazer comerciais. Meu primeiro foi aos oito anos, para uma marca de pizza congelada. A gente ficava esperando o comercial passar na hora na novela, em casa, todo mundo da família assistia e era uma grande farra. Um dia surgiu um teste para o seriado Sandy & Junior e passei. Lembro que tinha uns nove, dez anos, e meus pais falavam que teria que me mudar para Campinas, onde seriam as gravações. Fiquei feliz por meus pais dizerem sim, mas, ao mesmo tempo, assustada por ter que mudar de cidade. Fiquei um ano em Campinas com minha mãe. Mudei de escola, mudei tudo. Achava a Sandy muito linda e tinha um crush pelo Junior. Era uma ficha difícil de cair. Minha personagem tinha fala, era uma vilã e foi um desafio dramatúrgico.

E como foi chamada para fazer “Malhação”? Tinha 12 anos. Tinha voltado a morar em Santo André e queria voltar para a TV. Liguei para o diretor-geral na época e perguntei como fazia para continuar trabalhando, na cara de pau mesmo. Ele falou para mandar uma fita com as minhas cenas. Passamos uma noite em casa juntando as cenas e mandamos para a produtora de elenco, no Rio. Depois de uma semana ligaram em casa, disseram que gostaram do material e que tinham um papel para mim na “Malhação”. Só que eu teria que me mudar para o Rio em uma semana. Ainda bem que meus pais foram dizendo sim para minha carreira e foi rolando. Fazia a Kailani, uma surfista. Era mega paulista, tinha medo do mar... Tomei muita pranchada na cabeça. Ainda tive que perder sotaque, porque interpretava uma carioca. Lembro que fiquei menstruada junto com a minha personagem. Fiquei morando com a minha mãe num hotel no Rio.

Você já disse em entrevistas que teve depressão na adolescência. Como foi atravessar esse período? Teve um momento que juntou a fase dos 17 anos, o vestibular e as dúvidas em relação ao que eu faria dali em diante. Não estava feliz com a minha carreira, achava meus trabalhos ruins, entrei numa crise. É muito difícil ser atriz no Brasil. Pensava que estava na profissão errada. A gente é empurrado por conta do vestibular para uma decisão que parece ser muito definitiva. Passei em história na UERJ e em jornalismo na PUC porque tinha vontade de escrever. Mas não terminei. Eu era muito nova, não tinha maturidade. Achava que precisava me distanciar da profissão de atriz, mas, na verdade, precisava me aprofundar. Assim que entrei na faculdade comecei um musical de três horas, o “Despertar da Primavera”, um texto alemão sobre juventude, com temáticas bem complexas. Estava gravando novela e fazendo faculdade, mas em seguida entrei em uma entressafra de trabalho que nunca tinha experimentado, aos 18 anos. E me deparei com um vazio de tempo e de espaço, uma crise de identidade gigante, porque eu só me conhecia trabalhando e não sabia o que fazer comigo.

Foi quando teve compulsão alimentar? Sim. Oscilava por períodos em que dormia com períodos de ansiedade, com tendência para descontar na comida, principalmente doces. A série “The Crown” [Netflix] representa bem essa compulsão com a personagem da Lady Di. Fui entender melhor isso tudo depois. São coisas não tão claras no momento. Comia como forma de compensação e depois me sentia culpada. Quando me sentia melhor, malhava, corria, mas depois ficava triste. Até que um dia, a [atriz] Laila Zaid encostou o carro ao lado do meu no trânsito, puxou papo e comecei a chorar. Falei que estava muito frágil e ela disse para me consultar com a médica dela. No meio do sinal, as pessoas buzinando... Foi um encontro do universo, essa rede feminina bem da bruxaria. Ela me passou o contato da psiquiatra dela, que me acompanha até hoje, e comecei a compreender melhor o que estava sentindo. Foi maravilhoso. Entramos com medicação e fui me acalmando. Junto a isso, entrei na análise. Depois de um tempo, comecei no budismo, que me deu um norte, um lugar para que pudesse mirar. Senão a gente fica num campo da racionalidade muito árduo. Não damos da conta de tudo. A gente precisa ser regado, somos feitos de água. O budismo é a minha água.

Como conheceu o Michel Melamed? Eu já conhecia o trabalho dele, o admirava muito. E ele já tinha me visto no teatro. A gente já tinha se cruzado. Mas tudo começou quando fui ao programa dele, o “Bipolar Show”, uma mistura de improviso com encenação. Ali aconteceu uma coisa mágica. A gente se beijou no programa e teve até um casamento. Duas semanas depois começamos a nos falar e a criar uma relação.

Como foi a preparação de vocês para a chegada de Uri? A gente queria muito e foi ficando cada vez mais nítido que precisava acontecer. Como um destino, uma certeza. E ele veio rápido. Uri veio de parto normal. Michel o pegou na mão, ele pulou no braço dele e desde então estamos os três muito unidos. Tem sido uma travessia emocionante. Tive um parto humanizado, a gente estudou muito juntos. Embrenhamos nesse processo, da formação da placenta, dos exercícios respiratórios para a hora do trabalho do parto, como funciona a dilatação e o porquê de escolhermos ter um parto normal.

E por que ter um parto normal? Teoricamente, quase todos os partos deveriam ser normais. O que acontece com a onda de cesáreas é uma tomada masculina desse processo, desse ambiente que é feminino, da mulher, por conta do patriarcado, do machismo da medicina – herança de quando só os homens estudavam e só eles eram munidos desse conhecimento. Só que os homens não parem, não conhecem a maternidade. Só têm o domínio racional e médico, não conhecem o sutil, o feminino. Esse domínio machista na medicina foi muito prejudicial. Claro que também existe o interesse econômico por trás, a cesárea é mais rápida, mais previsível, e tem toda a estratégia dos planos de saúde. A cesárea é uma benção para quem tem alguma complicação, mas fora isso, temos todas as condições possíveis para termos nossos partos. Tenho amigas que mesmo tendo condições não querem nem pensar em parto normal. Estamos há muito tempo contaminados por essa sociedade. Nos tornamos bichos urbanos. Entendo também essas amigas que não querem se conectar com o lado mais ancestral. É preciso respeitar a decisão da mulher. Mas desde que ela tenha acesso à informação e tenha ouvido todos os lados. Sou muito contra cagar regra. Tive um parto normal porque inclusive estava aberta a ter uma cesárea, caso precisasse.

LEIA TAMBÉM: Violência obstétrica, até quando?

Pensou em ter seu parto em casa? Não cogitei. Queria gozar da estrutura de um hospital. Tinha medo de ter um treco. Mas minha médica levou uma equipe bem reduzida no hospital, com luz ambiente, escolhemos músicas para a hora do parto. Acho que existe um meio do caminho, como no budismo. Não tem como não falar de gestação, de gerar pessoas, sem falar de liberdade. No começo da gestação achava que precisava fazer suco verde todos os dias, que tinha que ser super saudável, mas era uma rotina que não condizia com a minha trajetória e de repente me vi entrando em um rolê que não era genuíno.

Você faz muitos posts no Instagram sobre a maternidade. Como é se tornar mãe? É muito lindo. É uma viagem genial e maravilhosa. É um encontro com a vida que acho só Borges ou Clarice Lispector ensinam. Ontem a gente ficou lutando para conseguir ler ou ver um filme do nosso mundo antigo, estamos muito cansados quando ele dorme. Mas filho é uma potência que faz você visitar a linha do tempo, visitar uma coisa que é mística, magica, da ordem do indizível. Você só consegue experimentar. Isso é muito poderoso, sobrenatural, ao mesmo tempo é medíocre, ordinário e humano. Não tem nada mais democrático do que gerar. Nesse momento da pandemia estamos vivendo esse encarceramento, estamos todos apartados. Aprendo muito com a [artista] Mana Bernardes. Esses dias liguei para ela. Já sou uma pessoa sensível, falando dela me emociono mais ainda. Antes da Mana ser mãe ela já me falava que filho é um trabalho para toda uma tribo – e estava certa. Dói muito não poder partilhar minha maternidade com outras mães por conta da pandemia. Isso tem me fragilizando nesses últimos dias. Queria estar compartilhando esses momentos com a minha família. Fico triste dos meus pais não poderem estar perto do meu filho. Os vídeos, Facetimes e ligações de internet não dão conta. Há limites.

Quão importante é o apoio de uma rede feminina para nós, mulheres? É fundamental. Outra pessoa que me ajuda muito é a [atriz] Fabíula Nascimento. Esses dias falei para ela que estava ficando muito, muito, muito louca. Ela me disse: “Eu também, eu também, eu também”. Às vezes, a gente só precisa de alguém para nos ouvir, não precisa dizer nada. Muitas amigas, quando vinham me visitar em casa e eu pedia dicas sobre o Uri, falavam que cada mãe descobre o melhor jeito com o filho. Ficava chateada com essa imparcialidade, mas depois vi que é um respeito a essa nossa trajetória, que é única. Essa rede de apoio também se dá dessa forma e existe para dizer: eu te compreendo. Não tem respostas.

Falar da maternidade da vida real ainda é um tabu? Super. Fico me lembrando de várias capas de revistas com mulheres que tinham parido e após um mês já estavam com o corpo perfeito. Isso é muito violento. Eu não imaginava como o corpo mudaria, como dói amamentar, tinha muita aflição dos meus seios. Os homens têm uma liberdade com o peito que a gente não tem. As mulheres aprendem a esconder o bico do peito, aprendem que ninguém pode encostar. Quando a gente abraçava alguém, principalmente um homem, tinha que tomar o cuidado para não encostar o peito. Então é muito louco entregar meu mamilo na hora da amamentação. É bem difícil. Às vezes reclamo que meu peito está ficando caído, aí minhas amigas falam para eu não reclamar. Pô, deixa eu reclamar também. As mães precisam reclamar. É muita treta, muito medo, muito tudo. A maternidade é fantástica. Mas com tanto cansaço, que mãe consegue ver isso? O cansaço obnubila a benção.

Qual o problema de romantizar a maternidade? Ele isola. A mãe vai se envergonhando de pedir ajuda. Se ela não dá conta de tudo sozinha, é porque é fraca. Mas como eu disse, a maternidade é um trabalho para tribo. É muito lindo, mas é difícil, cansativo e enlouquecedor. Tem um monólogo da Karla Tenório chamado “Mãe Arrependida” que fala sobre isso. Os pensamentos na cabeça podem ser terríveis. No puerpério, são tenebrosos. E é muito assustador porque não se fala sobre isso.

LEIA TAMBÉM: Casais no divã: as crises e descobertas da pandemia

E sobre romantizar os relacionamentos? Também é outro problema. No amor idealizado você esquece que o outro é humano, frágil e tem falhas. Mas o outro também está em construção e precisa de acolhimento e de ajuda. A outra pessoa não vai ter todas as repostas e não vai preencher as suas lacunas. É uma idealização muito dos anos 90, que vivi na minha infância e falo sobre isso na minha análise até hoje. Só agora estou conseguindo me libertar. Aprendi que esse vazio vai ser sempre vazio. E essa á a função do vazio: ser vazio. Para sermos completos, precisamos dele. Demorou bastante para aceitar isso. E aceitar não quer dizer que ainda não doa.

Acredita no modelo de casamento tradicional? Acho que isso está mudando constantemente. Eu adoro estar junto, estar casada, amo a companhia do Michel, adoro o nosso convívio, ele me faz bem. A nossa família é uma construção, uma caminhada de muitos "sim" que nos damos diariamente. Mas o casamento é sempre desafiador, porque é uma relação humana. Tenho visto amigos conseguindo ter relacionamentos abertos. Agora com a pandemia isso complicou porque está tudo mais perigoso. Acho qualquer forma de amor válida. Amor líquido, livre, sólido. Acredito que somos muito melhores quando amamos. Todo mundo merece sentir isso, seja da forma que for.

Quando você se descobriu feminista? Trabalho desde muito cedo e sempre quis ganhar o meu dinheiro. Essa é uma vertente do feminismo que sempre esteve intuitivamente presente. Mas as outras, não. Essa coisa do patriarcado está muito entranhada na gente, vez ou outra ainda esbarro em algumas arestas que preciso aparar. Estou constantemente ouvindo, aprendendo come essa rede de mulheres, como a Audre Lorde, Marielle Franco, Renata Souza, Tati Penna. Preciso avançar muito, é um caminho em construção. É muito lindo ver o feminismo crescendo, se expandindo. Compreendo cada vez mais esses desdobramentos e intersecções dos transgêneros, das mulheres negras, que são tão fundamentais.

Como está enfrentando a pandemia? A humanidade está passando por um processo de fragilidade imensa. Claro que aqui temos um milhão de privilégios, a contar pelo raio de luz que temos em casa. Mas temos bem pouca infra de pessoas, a gente não acredita nessas práticas de ter muitos funcionários, meio escravocrata, que acabam delegando tudo. Nós estamos exaustos, como 99% das mães e dos pais brasileiros nesse momento. É muito desafiador. Tiveram fases que as coisas deram uma melhorada e voltei a trabalhar. Estava rodando um longa com a Júlia Rezende, uma diretora amiga, e o plano era levar o Uri no set porque ele estava com seis meses na época. Era um esquema bem amoroso para minha volta ao trabalho. Mas a filmagem parou em novembro e não tem data para voltar. A maioria das pessoas da nossa indústria está passando por um perrengue inacreditável. Imagina os circenses? Estão muito desamparados. O valor do auxílio emergencial agora é muito baixo. Essa segunda onda é muito assustadora, porque não houve um planejamento. Os hospitais que tinham sido levantados foram desmontados...

A presença do Uri deixa a vida mais leve de alguma forma? Às vezes olho meu filho em casa e ele está amarradão brincando com uma folha ou com uma vassoura. E está tudo bem. Ele corre de um lado para o outro e ama observar as lagartixas na parede. Quando estou muito angustiada e penso que nada faz sentido, ele ressignifica tudo. Porque a gente também é essa simplicidade. Claro que a gente é uma complexidade de pensamentos longínquos, dos sonhos, mas a gente também é a criança esperando a lagartixa grudar no vidro. E é muito lindo voltar para esse lugar, as coisas ficam mais leves. E quando tudo parece limitado e claustrofóbico, todos os recursos se multiplicam e ficam imensos com o Uri. Ele adora ficar num cantinho do quarto, onde se esconde debaixo de um cobertor. Isso é tanto. Sempre agradeço ele e digo: “Muito obrigada por esse instante”. Ele ri. Esse desafio me encanta também. Onde há uma possibilidade de reinvenção, finco meu pé e faço uma jangada para partir. Por isso ser atriz. É sempre uma possibilidade de recomeço, de reconstruir. O que vamos fazer com a humanidade daqui pra frente?

Você fez um post bastante emocionado na época em que pegaram Covid, no final do ano passado. Qual foi a sensação? Tive todos os medos possíveis. Todos. Foi muito aterrorizante, uma enxurrada, um tsunami que levou tudo. Era como se tudo pudesse desaparecer. A gente realmente se viu hospitalizado. Mas agora, quando possivelmente peguei de novo, já pensei: “Se for para o hospital, o que eu preciso levar?”. Pensei na logística, como seria com o Uri. Mas depois media o oxímetro e me tranquilizava: “Calma, está tudo bem”. Nossos emocional ficou muito abalado.

LEIA TAMBÉM: A angústia de uma mãe internada com Covid-19

Você já fez uma peça sobre luto para crianças com uma personagem que perdia seu passarinho. Qual a importância de falar do luto hoje, com mais de 400 mil mortes por Covid? É uma tentativa de digerir o indigerível. Os rituais são muito importantes. Eles são fundamentais para que a gente consiga assimilar os acontecimentos. E nesse momento, não estamos podendo fazer a maioria dos rituais. Rituais contemplam encontros, aglomerações e não podem mais acontecer por razões óbvias. Fica algo parado, sem um fechamento, sem um destino. Não temos quem possa dizer isso, não temos homenagens, não tem alguém para nos dizer uma palavra de acalanto. O presidente, que poderia trazer essa sensação, que pudesse pontuar um certo conforto, não o faz. Acredito que precisamos criar nossos próprios rituais. É uma tentativa de dar destino para tudo isso que estamos vivendo. Essas mortes doem em cada um de nós. São quase 4 mil brasileiros morrendo por dia. Isso é avassalador. Escrever um poema, fazer um vídeo, falar, são tentativas de chorar esses mortos, de celebrar, de sacralizar. Senão só nos deparamos com essa tragédia e não conseguimos transformar a dor.

E como avalia a atuação de Bolsonaro frente à pandemia? Vejo isso com muita tristeza. Na época das eleições, em 2018, fui para as ruas fazer o mínimo, que era virar voto. Fico desolada em falar desse assunto. Eu acho muito louco, porque ele não trabalha. Ele passa o dia no Twitter, falando nada com nada. Fico petrificada pela figura dele, acho tão triste. Ele deveria estar fazendo tanta coisa, acordos, insumos, propostas, mas ele parece um espantalho numa plantação. Um espantalho que quer se parecer com uma pessoa, mas não é.

Por que chegamos nesse ponto? É uma grande ignorância política, de informação. Acho que em parte é culpa da mídia, da cultura de massa, das novelas que a gente mesmo faz, é culpa de todos nós... Da esquerda que não falou de um jeito acessível, do PT que não conseguiu se articular. Sem falar que temos o voto de cabresto, ainda vivemos em situação de fome e miséria, as fake news estão comendo soltas, muitas vezes não há banda larga ou luz elétrica, as informações não são as mesmas para todos, há manipulação, há medo do pobre, há falta de vontade do rico, a fé é usada pra eleger o que há de pior, colocando assassinos no poder. Sou filha de professores de colégio público. Os professores demoraram a ser incluídos na lista de pessoas essenciais a serem vacinadas. É por conta do destrato com a educação que chegamos a esse ponto. Com certeza isso revela muito sobre o Brasil.

LEIA TAMBÉM: A ousadia e a liberdade de Claudia Raia

Qual seu melhor papel como atriz? Rosa de “Segundo Sol”. Fazia uma baiana. Apesar de que tenho uma confissão a fazer. Sei que uma personagem pode ser interpretada por qualquer ator e atriz, mas tive dentro de mim uma inquietação porque tenho várias amigas baianas que poderiam ter feito brilhantemente esse personagem. Foram elas, inclusive, que me prepararam para o papel. É dubio, porque tenho uma alegria imensa em ter conseguido fazer a Rosa, ficou bem legal e muitos baianos me deram o aval, mas é duro saber que eu ocupei o lugar de uma atriz que de fato era baiana.

Por conta de racismo? Sim. O colorido da novela não é o colorido do Brasil. A maior parte da nossa população é negra, e a novela infelizmente não reflete isso.

Você já sofreu assédio no trabalho? Não.

Nenhuma piadinha, discriminação ou situação desconfortável? Bom, na vida super. Direto. De ir num posto de gasolina e o cara inventar que preciso trocar algo no carro que nem existe.

Você já sentiu medo por ser mulher? Muitas vezes. Já andei muito de ônibus quando não tinha carro e esperar no ponto sempre era um terror. Andava meio correndo na rua. Nunca andei normal, nunca andei tranquila. E isso até hoje. Não ando tranquila no Rio, não sei como é isso. Nem na praia. Não conheço.

Como lida com a sua sexualidade? Tenho visto curso de siririca virtuais sempre lotados... Olha! Tenho a maior curiosidade. Acho que deveria ser uma coisa meio obrigatória. É uma pauta fundamental feminina. Já fiz algumas sessões de massagem tântrica individuais porque tinha uma série de bloqueios que me faziam sentir dor na relação.

Como foi? Era na casa da professora, um tratamento mesmo, como uma sessão de RPG. Comecei a fazer e achei genial. E de fato foi melhorando a minha sensibilidade. É muito bom para atingir outros níveis de prazeres e orgasmos e descobrir outras zonas erógenas. Agora tenho vontade de fazer o curso para ganhar essa habilidade e poder fazer também, não só receber. Depois do parto comprei um vibrador para fazer um treinamento de recuperação perineal, para fortalecer a musculatura. É importante malhar a musculatura da vagina. Muitas mulheres têm dificuldades de cicatrização, para urinar, e essa ginástica ajuda muito.

Como é sua rotina pandêmica? Tem feito algo de diferente? Eu e Michel estamos escrevendo uma série sobre uma mulher, pra Globo. Ainda não posso contar muito. Sempre tive vontade de escrever e está sendo um sonho me reinventar na pandemia, já que os trabalhos de atriz estão parados. A gente faz malabarismo para escrever com o Uri, porque o resto do tempo a gente dá comida para ele, dá banho, arruma a casa, cuida do jardim. Ah, e tenho feito yoga em um aplicativo chamado Down Dog e vou começar um pilates on-line.

Créditos

Imagem principal: Asafe Ghalib