Uma conversa franca e direta com Brock Little, pouco antes de o big rider havaiano morrer de câncer em fevereiro, aos 48 anos

Não só por estar sentado e pelo físico muito debilitado, mas por ser consultado pelos demais como se fosse alguém mais graduado, uma espécie de mestre a quem todos deviam escutar com atenção. Era a ele que os gênios do esporte se dirigiam respeitosamente para saber qual era o real tamanho das ondas. Para surpresa e consternação geral da comunidade mundial do surf e dos esportes, poucos dias depois um vídeo postado por ele mesmo revelava que aquela figura abatida era ninguém menos que um dos maiores nomes do surf em todos os tempos, o big rider havaiano Brock Little, já com o corpo detonado pela química e pela ação de um câncer que acabou por tomar-lhe a vida aos 48 anos em fevereiro último. Cerca de dois meses antes, o ex-surfista profissional e escritor Jamie Brisick esteve com Brock, que conheceu ainda moleque, e gravou aquela que deve ter sido a última entrevista de um dos mais icônicos nomes do esporte das pranchas.

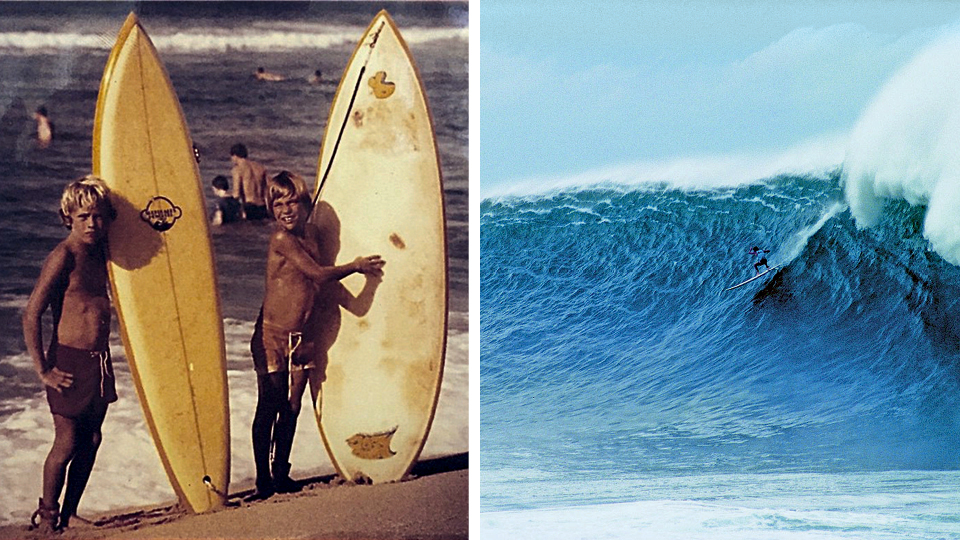

Numa tarde de vento e garoa em Log Cabins, Havaí, vi um moleque magro e forte trotar pela praia e remar em sua prancha rumo a um mar totalmente revoltado, digno do grego Sísifo. As ondas tinham três vezes a altura de um homem, o line-up vazio parecia o revirar de uma máquina de lavar roupas enfurecida. O dia parecia mais apropriado para desastres marítimos do que para o surf. Aquele moleque tomado finalmente varou a arrebentação, se posicionou diante do primeiro paredão de água que apareceu, apontou o bico da prancha na direção da areia, deu uma ou duas remadas e pulou de pé na prancha. A onda ergueu-o para o céu, o manteve suspenso tentando se equilibrar na ponta dos pés por 2 segundos e em seguida arremessou-o para baixo. Os braços e pernas do garoto se agitaram. Demorou um pouco para que ele batesse no fundo, onde foi consumido por uma explosão de espuma branca. Levantei do poleiro onde havia me instalado na praia, temendo que o garoto não voltasse à tona. Voltou. E mais, tornou a repetir o mesmo ato de insanidade masoquista uma dúzia de vezes. Me lembro de ter pensado: “Quem desafiou esse cara a fazer isso?”. Era um clássico David X Golias e Golias estava ganhando de lavada...

Uns 45 minutos depois, quando ele finalmente pisou na areia, as pessoas que estavam comigo foram até ele para cumprimentar pela façanha. Foi quando um amigo me apresentou ao moleque. Ele se chamava Brock Little, cursava o primeiro ano do ensino médio na Waialua High e morava em Pupukea Heights, o bairro no alto da montanha bem em cima da baía de Waimea. “Vou nessa”, disse ele. “Pegar umas ondas em Waimea antes que escureça.”

Era o inverno de 1980, e Brock (então com 13 anos) e eu nos tornamos amigos. E o que eu testemunhei naquele dia foi o nascimento de um surfista de ondas gigantes. Nas décadas seguintes de 80 e 90, Brock se tornaria um dos maiores atletas dessa modalidade no planeta.

Na edição de 1990 do campeonato em homenagem a Eddie Aikau, ele fez o drop aéreo mais espetacular da história da competição (até hoje), seguido de uma vaca igualmente notável. A expressão “homens que cavalgam montanhas” nunca se mostrou tão exata. No mesmo campeonato, ele também pegou um tubo mais largo do que uma garagem para dois carros. “Aquele dia foi uma espécie de surto de adrenalina”, lembra.

“Brock foi um dos surfistas mais inspiradores em ondas grandes. Será imensamente recordado ”

John John Florence

Brock fez viagens fotográficas para lugares exóticos, escreveu incontáveis artigos para revistas de surf, foi o mentor de outros monstros das ondas gigantes como Todd Chesser e Shane Dorian. Passou pelo Brasil em 1991 ao lado de Aaron Chang, fotógrafo e companheiro numa viagem de um ano pelo mundo, e surfou com Vitor Ribas, David Husadel e Neco Padaratz ainda moleque – expedição registrada na Trip #22.

Ele foi, indiscutivelmente, um faixa-preta fodão do surf. Mais para seco e discreto, tinha aquela pegada meio mistura de John Wayne e Clint Eastwood. “É só água”, declarou certa vez, explicando como tinha sido tomar na cabeça uma série que fechou a baía de Waimea como um quase tsunami.

“Brock era destemido na água e inspirou muitos dos surfistas do mundo”

Mick Fanning

Quando o mar não oferecia a adrenalina que ele buscava, Brock ia para o Pizza Bob’s de Haleiwa tomar um porre; depois, corria até a ponte superalta de Wahiawa e pulava para as águas escuras lá embaixo. Ele ainda costumava pegar ondas gigantes em Waimea à noite. Corria como feito um alucinado em cima da sua moto cross, outra de suas paixões. Assim, sua “promoção” do surf profissional para a carreira de dublê em Hollywood fez todo o sentido. Desde o início dos anos 2000 até sua morte, em 19 de fevereiro último, ele fez um monte de cenas maravilhosas em filmes memoráveis, como Transformers 4 (2014): simulou acidentes de carro, bateu de cara em píeres, saltou de arranha-céus e por aí vai.

Mas, apesar do vício em adrenalina, Brock era também muito observador. Depois de um dia na condição de estrela na cena das ondas gigantes de Waimea, ele era capaz de encostar em repórteres de surf como Matt Warshaw, Steve Hawk ou Ben Marcus e narrar, de forma muito articulada e precisa, o que havia visto e feito sobre as ondas. Os jornalistas contavam com Brock como uma fonte de declarações incríveis e análises precisas. Ele parecia ter uma leitura única, um entendimento diferente de todos os lados do sonho do surf.

Alguns dias depois do Natal do ano passado, fiquei sabendo que Brock havia recebido um diagnóstico de câncer em estágio 4, o mais avançado – ele usou o Instagram para tornar pública sua condição, o que comoveu boa parte da comunidade internacional do surf. Eu estava no North Shore, onde passaria o Ano-Novo. Mandei um SMS para ele e marcamos um encontro às 7 da manhã, no Café Haleiwa. Ele tinha acabado de fazer a primeira sessão de quimioterapia. Estava frágil, tinha dificuldade para comer, era uma versão muito mais vulnerável do superhomem que eu acompanhava e admirava havia 30 anos. Estava também afiado, franco e direto como pouca gente consegue ser. Comemos os ovos com torradas tradicionais dali, tomamos suco de laranja e café. A conversa que tivemos no Haleiwa me fez pensar muito.

Jamie Brisick. Em que momento você descobriu que tinha essa necessidade de surfar ondas gigantes?

Brock Little. Sempre digo,e acredito fortemente nisso, que o que eu sempre quis foi surfar ondas maiores do que as dos meus amigos. Pra falar a verdade, muitos dos surfistas com quem fui criado... Sempre achei que eram melhores do que eu, mas eles nunca foram capazes de pegar ondas maiores – nenhum deles. Todos tinham medo. E esse virou um nicho para mim. Era assim que eu conseguia superá-los.

Você teve que batalhar para conseguir isso ou já tinha uma predisposição?Predisposição. Não tive que trabalhar muito. No fim das contas, acabei remando rumo a ondas bem maiores do que eu. Eu tinha 10 anos, surfava numa Bradshaw 5’6’’, remava em ondas de 3 metros em Haleiwa e vinha deslizando por elas. Era uma maluquice. Mas na época eu pensava: “Ah, vou pegar uma daquelas”.

Quando você relembra seu auge em ondas gigantes, algum momento se destaca? Lembro de surfar as direitas de Himalayas [onda que quebra no outside de Laniakea, no North Shore] numa prancha 5’11’’, quando ninguém queria saber disso. As ondas estavam quebrando com perfeição, eu tinha 12 anos. Minha primeira vez em Jaws... São infinitas as histórias de ondas gigantes que me marcaram.

Você levou alguma vaca particularmente assustadora? A questão nem foi o susto, mas eu meio que apaguei. Foi uma experiência extracorpórea. A história é assim: peguei uma onda em Waimea, a primeira da série. Quando saí dela, a baía fechou e parecia vir inteira caindo em cima de mim. Eu estava num lugar de merda, as ondas estavam imensas e, pra completar, o leash da prancha arrebentou. Mas a verdade é que eu não estava nem aí, eu meio que curti. Sempre quis me ver num close out gigante em Waimea. Lá pela quinta onda na cabeça sem conseguir respirar direito entre espumeiros de 40 pés, pensei: “Isso aqui não tá bom”. E me deu vontade de dormir. Eu saí do meu corpo, me via com uma espécie de luz meio fake, meu corpo lutando, lutando, lutando, mas na real eu estava desmaiado. Quando me dei conta, pensei: “Merda, preciso voltar”. De repente voltei para o meu corpo, senti como se tivesse recebido um choque de adrenalina e subi à tona. Pensava: “Nada em direção à igreja, nada para a igreja, igreja, igreja, só a igreja” [referência à igreja situada no lado norte da praia]. Cheguei à areia e meu irmão Clark apareceu segurando metade da minha prancha: “Que porra é essa? Você vai se matar. Merda, merda”. Não respondi nada, mas pensei: “Eu quase fui...”. Tinha uns 20 anos. Mas aquilo não mudou muito a minha vida. Continuei me jogando nas ondas grandes como antes.

“Quando pisei no Havaí em 86, Brock conduzia uma nova geração de surfistas de ondas gigantes. Virou minha inspiração”

Carlos Burle

Por que você tinha tanta necessidade de adrenalina? Na real, eu tinha uma necessidade mental de fazer aquelas coisas. Fiquei mais tranquilo com a idade, mas teve uma época em que precisava de uma bela aventura a cada semana. Surfei muito à noite em Jocko’s e Waimea, pulei da ponte em Wahiawa. Cheguei a lutar boxe. Eu sempre achava alguma coisa pra fazer.

Você se metia em muitas brigas de rua? Sim. Pra mim não tinha nada de estranho entrar em briga de rua. Mas o negócio com essas brigas é o seguinte: na época da escola, a gente briga com os caras que jogam futebol americano, com os folgados, e consegue se safar. Lá pelos 20 anos a gente começa a se meter em brigas com os caras que realmente sabem lutar. Você sobe de nível. O único tipo de idiota que se mete numa briga de rua com essa idade é o que treinou pra caralho, feito eu. Aí você luta com gente do mesmo nível. Perdi umas, venci outras. Sempre levava uns pontos, ficava com a mão doendo, torcia o joelho nessas porras dessas lutas- livres. Comecei a me machucar em todas as brigas, perdendo ou ganhando. Mas a gente evolui, né? Em vez de lutar duas, três vezes por ano, passei a me meter em uma briga a cada quatro anos.

Você rompeu para valer com as ondas gigantes, não foi? Simplesmente pendurou as chuteiras num dia qualquer? Eu tinha uma grande admiração pelo jeito como Greg Noll deixou a cena depois de ter pego as ondas mais incríveis de sua época. No meu caso a coisa tinha chegado a um ponto em que eu acabaria morrendo. Eu vivia tentando me superar, sempre em busca de uma onda ainda maior. Em parte, isso tinha a ver com o fato de que [Shane] Dorian estava pegando ondas maiores que eu e surfando melhor. Pensei: “Se quiser me renovar, vou ter que pegar mais pesado.” Naquela época, trabalhava como dublê de cinema. Nunca consegui ganhar mais do que US$ 100 mil por ano surfando e então tive um ano maravilhoso como dublê. Ficou bem mais fácil acordar de manhã sabendo que: (a) Shane é melhor do que eu; (b) tinha que me afastar das ondas gigantes porque aquilo ia acabar me matando; e (c) tinha uma carreira que continuava me dando uma descarga de adrenalina.

“Brock foi um dos surfistas mais inspiradores em ondas grandes. Será imensamente recordado ”

John John Florence

Que tipo de cena você fazia como dublê? Todas! Não tem rotina nesse business. Eu vivia fazendo bobagem. Em Os reis de Dogtown (2005) tem uma cena em que apareço surfando direto na direção dos pilares do píer. Minha carreira como dublê não se restringiu a cenas de surf. Fui a Praga e Nova York, pulei de edifícios, participei de acidentes de carro... Uma porção de explosões. Uma porção.

Você teve um período de vício em drogas. Foi mesmo. Eu bebia demais, e além de beber, tomava analgésicos e outras coisas que apareciam. Nunca injetei heroína e só usei ice [metanfetamina] umas vezes. Por um tempo me diverti muito, mas depois passou do ponto. A gente deixa de ser alguém que dá conta do recado e passa a não segurar mais as pontas. Estou sóbrio há mais de um ano e meio, e tem sido uma experiência maravilhosa.

“Brock foi um desses aventureiros motivados puramente pelo momento. Compare esse espírito com o que vemos hoje, em que todos são motivados pela autopromoção e pelo marketing ”

Aaron Chang

Você aprendeu alguma coisa importante nesse período de sobriedade, de clareza? A clareza que tenho é olhar nos olhos da minha família e ser feliz, é brincar com os filhos do meu irmão Clark. É contar histórias melhores. Essa é a clareza que tenho.

Você pode contar como está sua situação que você está vivendo agora? Talvez eu morra. Os médicos não deram uma resposta direta. A única vez em que me deram uma resposta direta eu estava com Kai [Kaiborg Garcia] e ele praticamente ameaçou o médico: “Fala a verdade! Chega de enrolação”. O médico falou alguma coisa sobre uns seis meses. Dito isso, tenho câncer – posso ter seis meses, posso ter seis anos. A verdade é que eu não sei. Ninguém sabe.

O diagnóstico de câncer deixou você mais reflexivo? Não, nem um pouco. Sei que estou doente porque afeta meu jeito de viver. Mas continuo vivendo cada dia ao máximo. Detesto o fato de não poder andar de moto, de não poder surfar. A gente só sente falta dessas coisas quando não pode fazê-las. Mas tive sorte. Terminei a escola, trabalhei como garçom no Sea View Inn [hospedagem clássica na ilha] – e esse foi o meu único emprego “sério”. A verdade é que, durante toda a vida, eu fui pago pra me divertir.