Um escritor explica como consegue viver - por opção - sem celular numa cidade como São Paulo

Em tempos imemoriais, quando nossa vida afetivo-sócio-virtual era movida a scraps e testimonials, havia no Orkut uma comunidade chamada “Eu repudio celular”. Sua descrição era: “Pra quem não suporta, tem pavor ou simplesmente tem raiva desse artefato do diabo que atrapalha a vida das pessoas normais”.

O tempo passou, e eu não comprei um celular. Meu pai quis me dar um celular, minha mãe, meu irmão executivo da Siemens; eu disse: “Acho melhor não”. O tempo foi passando, e acabei não tendo um celular.

Hoje, estudos mostram que até 2017 os serviços de dados (acesso a internet, e-mails, mensagens etc.) vão compor 70% das assinaturas das teles, deixando bem para trás os serviços de voz. E isso alimenta a minha ficção (me deixem) de que VOU PULAR o celular, que logo será uma coisa morta e antiquada.

Mas o que aprendi sobre a vida sem celular? Primeiro que, se estiver dirigindo numa estrada erma à noite e o pneu do meu carro furar, estarei automaticamente num filme pré-1985. E, quando vemos um filme antigo, pensamos: se o celular já existisse, essa sequência não faria o menor sentido! Na vida, é assim também: a narrativa com celular é bem diferente da narrativa sem celular. Alguns exemplos.

Sem celular, eu combino um programa (jantar, encontro com os amigos, cinema etc.) e lá vou estar, na hora marcada. Há menos espaço para imprevistos. Ou melhor, há espaço para outros tipos de imprevistos. Se alguém quiser me avisar algo pelo caminho, é apenas impossível. (A sorte, nesse caso, é que, em 82,5% dos casos que envolvem deslocamentos e celular, as pessoas usam seus objetos de falar apenas para fornecer em tempo real detalhes sobre o itinerário: já estou chegando, chego em 10 minutos, passei a ponte, peguei um trânsito, vou atrasar 15 etc.)

Sem celular, não existe a opção de, estando num lugar, consultar o que está acontecendo em outro. Não dá para saber o que se está perdendo.

Também não dá para preencher aquele tempo morto que passamos dentro de táxis, em filas, salas de espera ou num café antes do cinema fazendo ligações ou simplesmente olhando hipnotizados uma tela luminosa. Dependendo da sua profissão, não estar conectado e resolvendo coisas e checando e-mails a cada 10 minutos pode significar a morte – embora boa parte daquilo que consideramos urgente e inadiável e fatal não é nem urgente nem inadiável nem fatal. Em outros casos, a ausência de celular permite justamente o contrário: que se trabalhe em paz (para quem escreve, ficar quieto, pensando e olhando a parede da sala de espera = trabalho).

E o que me parece um dos principais atrativos da vida sem celular: diante de qualquer ruído ou musiquinha, nunca, em hipótese alguma, pensar “é o meu”.

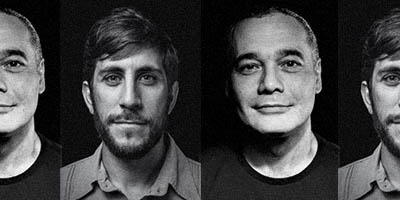

*Emilio Fraia é autor do romance O verão do Chibo (Alfaguara), em parceria com Vanessa Barbara, e da graphic novel Campo em branco (Companhia das Letras), com DW Ribatski. Seu primeiro livro de contos, Sebastopol, será publicado em 2014