Rodrigo Santoro

Santoríssimo, não precisava nem abrir a boca. Mas abriu. Amor, fama, vaias e o ensaio

Por si só, um fim de tarde no parque Lage já é um privilégio. Na barulhenta rua Jardim Botânico, zona sul do Rio, adentrando um caminho de pedra, chega-se à Escola de Artes Visuais do parque Lage, cercada por quase 100 hectares de jardim selvagem. A construção data dos anos 20, no estilo eclético. O café fica no pátio interno. “O que a senhorita está lendo?”, pergunta uma voz meio rouca e familiar, bem atrás de mim. Rodrigo Santoro se materializa no cenário. Barba por fazer, cabelo despenteado, óculos Ray-Ban, jaqueta de couro. O livro era bom. Esperando há 20 minutos, nem percebi o rapaz cruzar o recinto na minha direção.

Santoro tem fama de jogo duro. Li pelo menos 15 entrevistas com ele e em nenhuma ele se revela. Sempre o mais profissional possível. Cheguei ao parque Lage com um pouco de preguiça. Ou receio, talvez. “Vamos procurar um cantinho lá fora”, propõe, descontraído. Àquela hora, quatro da tarde, céu azul de inverno carioca, a escola estava vazia. No caminho até a porta, surgem fãs. Câmeras e celulares em punho. “Ih, danou”, fala o ator, solicitando cumplicidade com o olhar. Saio de fininho. Alguns autógrafos, cliques, sorrisos e, enfim, conquistamos um banco de praça, entre as árvores. “Sabe o que achei hoje?”, pergunta. E responde: “Balas Juquinha. Quer?”. Claro, né?

Dois Rodrigos

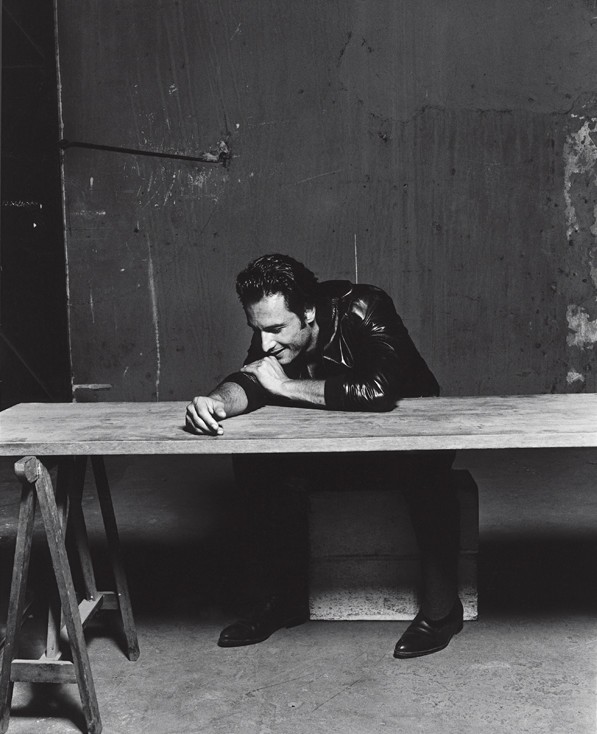

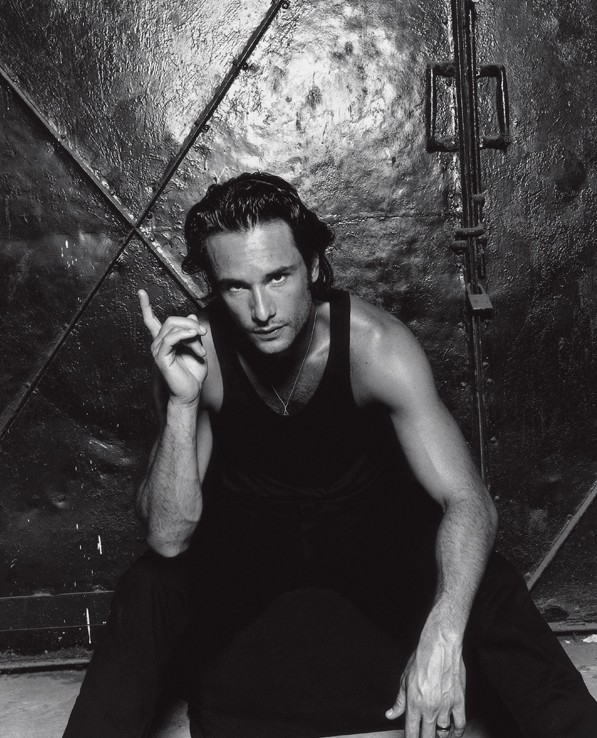

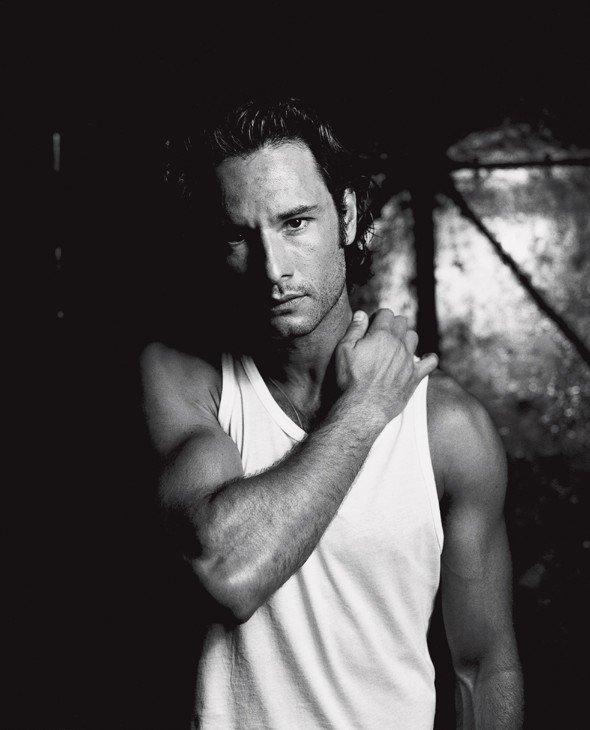

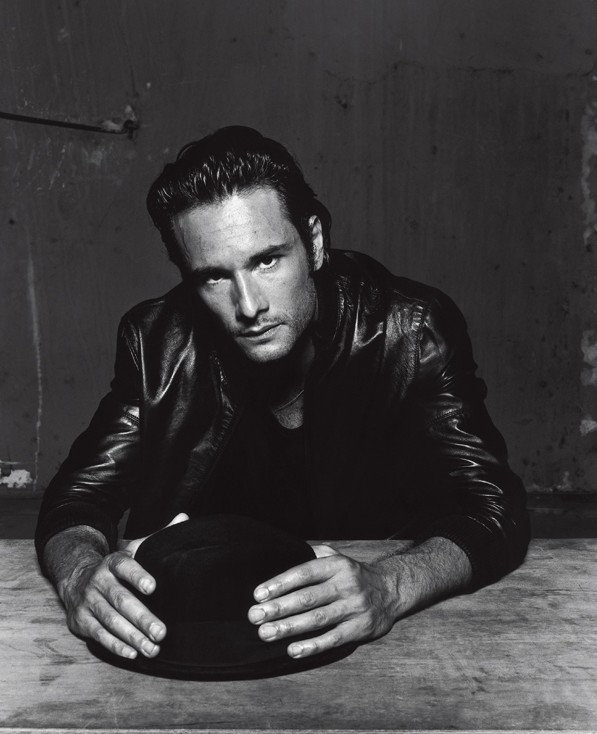

O bom humor do célebre petropolitano – nascido há 33 anos, filho de um engenheiro e de uma artista plástica, 8 novelas, 4 minisséries, 1 peça de teatro e 19 filmes no currículo, sendo 8 produções estrangeiras – me relaxou. Ufa! Dia sim. Em dois encontros, topei com dois Santoros. Cerca de dez dias antes, nos falamos na sessão de fotos. Ele estava, digamos, santoríssimo. Impaciente, defensivo, pouco à vontade. “Não gosto de roupas fashion. Não tem nada a ver comigo”, reclamou de um dos visuais escolhidos.

Seis e pouco e as copas das árvores já escondem o dia. No tête-à-tête, porém, Rodrigo vence por nocaute. Três armas: inteligência, coerência e sedução. Ele não fala da vida pessoal. Fato. O clichê das celebridades, na boquinha bem desenhada dele, aliás, soa como direito inquestionável. Sobre o clima no estúdio, diz: “Tem a ver com a foto. Nunca me senti à vontade sendo fotografado. No set de filmagem, é um personagem. Ali, sou eu. Superexposição”. A respeito do visual, pondera: “Não é que eu não goste de moda. Visto isto aqui, este casaco. Faço desfiles. O lance é estar confortável. Parto dessa sensação”.

Quase três horas de papo, olho no olho, alguns casos, muita reflexão, eu desligo o gravador. Rodrigo continua falando. O papo rende. Ele sobe na moto e se manda. Eu decido caminhar pela rua, meio zonza. Para mim, uma jornalista desatenta e desavisada, Santoríssimo era até essa tarde só um rostinho bonito. Praticante de ioga, surfista, ligado nos quês e porquês da existência, na busca de experiências, o moço tem mesmo borogodó. Será que ser vascaíno é defeito?

Tpm. Você tem fama de ser jogo duro em entrevistas. De que assunto não fala nunca?

Rodrigo Santoro. Minha vida pessoal.

E o que é sua vida pessoal? Minhas relações amorosas, com a família. É uma forma de manter minha identidadezinha, minha sanidade. Não é para me fazer de difícil. Se você deixa, vira a casa da mãe joana.

Você viveu uma fase difícil com a imprensa, aquela história da traição da Luana Piovani (em 2000, a atriz, que namorava Santoro havia três anos, apareceu, na capa de uma revista, aos beijos com o empresário Cristiano Rangel)? Ali foi o mais forte. Mas antes já me sentia invadido. Vivi em Petrópolis [cidade de 350 mil habitantes, no Rio de Janeiro] até 16, 18 anos. A gente ia para a casa de alguém tocar violão, subia na cachoeira, fazia churrasco. De repente vim para o Rio e falei: “Ih, estou famoso”. As pessoas me julgando. Falam com tanta propriedade que você perde o controle. Tava um pouco muito para mim, sabe?

Como se sentia? Acuado. Pensava: “Não vou, vou me expor, vão me perguntar isso ou aquilo.” Sou caseiro, gosto da natureza, sou meio ermitão.

Depois sacou que não era por aí? Minha mãe falava: “Você vai ter que conviver com isso”. Hoje vou e foda-se. Mas é complicado. Você vai surfar lá na casa do chapéu e tem dois paparazzi na areia. De que bueiro eles saíram?

Não liga para a imagem que têm de você? Logo aprendi que não tinha controle da imagem. Minha avó me ligava e dizia que falaram isso ou aquilo. A persona pertence ao resto. Cada um tem uma opinião, escrevem coisas. E você pensa: “Quem é essa pessoa?”. Quando as luzes se voltam para você, não dá para enxergar direito. Te tratam diferente, tudo fica mais fácil.

A mesa no restaurante rola rapidinho. O perigo é acreditar nisso. Meu foco ficou no trabalho, não na imagem. Enlouqueceria se acreditasse na fama. Fui criado em fazenda, de pé descalço, tenho uma família forte, próxima. Minha onda é outra.

“Preciso manter minha identidadezinha, minha sanidade”

Li que você não bebe nem usa drogas. Nunca? Nem plantas de poder, como ayahuasca? Tive curiosidades nos meus 20 e poucos anos, como diz Fábio Jr. Hoje o que me atrai é ioga, surf, sou viciado nisso.

Você acredita em transcendência? Totalmente. Peraí. Em que sentido?

Você é ator, famoso, bonito. Mas percebe que é maior que tudo isso? Acredito na alma, no amor. O amor que Jesus, Buda falaram. A transcendência, para mim, é um sentimento. Eu sinto, praticando ioga, surfando, em contato com a natureza.

Deve ser incrível surfar. Quando está num tubo, é Deus pegando na mão. É um abraço. Para mim, é uma parada.

Um clichê: sentido da vida? Virei ator porque queria entender o ser humano. Talvez a maior função do artista seja falar da existência. Voltando à transcendência, quando você está conectado, saca que não é isso. Não que é maior que isso, como você falou. Só entende o que é o ego, conhece aquilo que você não é.

Deve ser difícil entender a prática da ioga, o conceito de ego, sendo o Rodrigo Santoro. Totalmente. Minha profissão é carvão no fogo. O ego fica soltinho, todo querendo. É um trabalho diário, árduo.

Você já sentiu necessidade de ser normal? Eu sou normal.

Ser comum? Sou comunzíssimo.

Tá. Sou, sim. Isso tudo não sou eu. É o cinema, a televisão. Uma projeção.

Está bem, anônimo? Por que você acha que viajo tanto? O aprendizado é entrar em contato comigo. As pessoas dizem: “É importante estar tentando, não importa que sejam personagens pequenos”. Eu olho e penso: “Caramba, que doido”. Estou seguindo minha estrada. Vou vivendo. Não é a carreira. Não tenho plano.

A sensação do anonimato é boa? Maravilhosa. De ser quem sou. Mas, apesar de muitas pessoas dizerem que deveria me mudar para os Estados Unidos, decidi ficar aqui. Eu preciso também lidar com a fama. O equilíbrio é fundamental.

Como pintou de trabalhar fora? O Bicho de Sete Cabeças [seu primeiro longa, dirigido por Laís Bodanzky, em 2000] foi para o Festival de Cinema de Locarno, na Suíça, meu primeiro festival internacional. De repente, eu estava numa praça, onde rolavam as exibições, com gente do mundo inteiro. Tentava conversar com as pessoas, não falava inglês. Mas sempre fui cara de pau: invento, falo com símbolos. Foi uma luz que se acendeu: “Caramba, existe um mundo, milhares de artistas, de formas de fazer cinema”.

Até ali seu primeiro grande papel havia sido na minissérie Hilda Furacão? Sem dúvida. Foi um divisor de águas. Tem a ver a coisa da obra fechada. Recebi os capítulos e entendi a trajetória do personagem. Na novela, tudo está em aberto. É sensacional também, um treinamento de guerrilha. Em Hilda, foi a primeira vez que fiz laboratório. Fiquei duas semanas rezando em Tiradentes.

Gosta de fazer novelas? Foi minha escola. Tenho uma relação saudável com a Globo. Mas protagonizar novela, 11 meses, com as oportunidades que estão aí, não dá.

Como virou ator? Saí de Petrópolis e vim para o Rio estudar comunicação. Não sabia se ia fazer jornalismo ou publicidade, mas estava mais inclinado à publicidade. Paralelo à faculdade, fiz a oficina de atores da Globo. Durou um ano. Foi por acaso. Um amigo ia fazer teste, fui também. Depois da oficina, acabei sendo chamado para fazer participação na novela Olho no Olho.

Nunca foi uma meta ser ator? Nem passava pela minha cabeça. Tinha paixão por cinema. Em Petrópolis, havia duas salas, uma enorme. Mas nunca pensei em cinema como trabalho. Fiz a oficina da Globo porque não tinha nada para fazer à tarde.

“Tenho muito respeito pelas mulheres, acho que vocês vêm de outro macaco”

E aí, “plim”? É. Fiz Olho no Olho, Pátria Minha e Explode Coração ainda estudando. Só que, em Explode Coração, o personagem cresceu. Aí tranquei a faculdade. Voltei ainda para a PUC, mas tranquei de novo. Quando tentei retornar o reitor disse: “Jubilou”.

E o cinema, como aconteceu? O Paulo Autran, que Deus o tenha, recebeu o roteiro do Bicho, leu e me deu uma recomendada. A Laís [Bodanzky] nunca tinha ouvido falar de mim. Ela assistiu à minissérie por recomendação do Paulo e rolou.

A história do Austregésilo Carrano é incrível. (Austregésilo foi um escritor curitibano, falecido em 2008, autor de Canto dos Malditos, livro autobiográfico que inspirou Bicho de Sete Cabeças.) O Bicho foram várias coisas: suspender o julgamento, fugir do estereótipo. Não me interesso pela forma, mas pelo universo em que a pessoa está inserida.

Preparar um personagem como esse deve ser um exercício de autoconhecimento. Não é fácil, não. Quando você se compromete a ir profundamente, depara com mil coisas suas, com “o pessoal de mim mesmo”, como digo. Aí, lida com isso, cara, se vira nos 30.

Foi seu papel mais intenso? Quando li o roteiro, achei over. Forte demais. A cena do eletrochoque, o cara babando. Tinha receio de fazer. Mas senti um chamado.

Existia o medo de ser o eterno galã global? Saquei esse negócio de galã quando fui lançar o filme em Brasília, no festival em que fui vaiado. Quando chamaram o Othon Bastos no palco, ahhhhhhhh. Cássia Kiss, ahhhhhh. Rodrigo Santoro, uhhhhhh. Isso, eu descendo as escadas. Pensei: “Caramba, xinguei a mãe de alguém?”. Realmente não entendi. Não me ocorreu que era o fato de eu fazer novela na Globo. Sei lá, achei que estava descendo pela escada errada, que minha calça estava caindo. Cheguei no palco vermelho como um tomate. A Laís me acalmou com o olhar.

Era seu primeiro festival? O primeiro da vida. Antes de acabar o filme, saí da sala, não queria levar outra vaia. Fiquei num canto, quietinho. Dois camaradas vieram falar comigo. Um deles falou: “Cara, desculpa. Te vaiei porque minha namorada saiu da cadeira quando você entrou. Foi bobeira. Adorei o filme”.

Só ali sacou o fato de ser galã? Ali descobri que existia espaço para um personagem. Mas não ficava olhando para mim como galã e pensando que precisava acabar com isso. Sou mais intuitivo, instintivo.

Depois que esse filme foi para o festival de Locarno, você foi atrás de outros trabalhos? O Bicho foi para outro festival, Biarritz, na França. Eu não fui. Mas o diretor Robert Allan Ackerman falou com a Laís sobre mim. Chegou um e-mail para o meu pai perguntando se eu poderia ir a Los Angeles. Fui, me apresentaram o diretor, e ele falou: “Um filme com Helen Mirren, Anne Bancroft, Olivier Martinez. Você vai ser um mendigo, no pós-guerra de Roma. Topa? Vamos filmar no mês que vem”. O primeiro filme que fiz fora foi este: The Roman Spring of Mrs Stone. Não foi As Panteras.

Você topou sem pensar? Claro. Falei: “Vamos nessa”. Mas fui pego de surpresa. O cinema no Brasil estava renascendo. Hollywood para mim era o cigarro.

Os festivais foram sua porta de entrada? É. Com Abril Despedaçado, de novo, em Veneza, conheci uma diretora de casting, que, três anos depois, me chamou para fazer Simplesmente Amor. A moça me convidou para um café. Nos festivais as pessoas te convidam para um almoço, um café. Você come um negócio, troca contatos. Depois, Abril foi vendido para a Miramax e eu fui para a premier em Los Angeles. Lá, uma produtora, sócia da Drew Barrymore, me falou que ia fazer um filme de ação. Quatro meses depois, ela me chamou para As Panteras.

Era um papel pequeno, sem fala, não te incomodou? Quis experimentar, ver como faziam, onde botavam a câmera. O personagem era um surfista que andava de moto. Pô, sou surfista, desde 13 anos tenho moto. Pensei: “Vamos lá para brincar”.

É muito diferente fazer cinema lá fora? A diferença é uma grande produção. Nunca tinha feito nada próximo do 300 [de Esparta, filme do diretor Zack Snyder, produzido por Frank Miller]. Eu contracenava com uma fita-crepe colada no chão. Meu personagem era um gigante e falava olhando para baixo. Me sentia exausto e inseguro. Mas me ensinou muita coisa.

E o inglês? Falava o básico do básico, para me virar. Comecei a estudar, ler muito.

Você parece determinado. Se me interessa, estudo sem parar. Queria falar e não conseguia. Fiquei inconformado e estudei pra caramba. Faz cinco anos que vou e volto. Nunca passei mais do que dois meses seguidos nos Estados Unidos.

“Petrópolis é meu porto seguro. O resto é mala e fé”

E ganhou dinheiro fazendo cinema em Hollywood? Nunca. Nem em Hollywood nem no Brasil. Tenho até medo do que dizem. Na época de As Panteras, as pessoas falaram que meu cachê foi de US$ 1 milhão. Só rindo. Quase paguei para fazer esse filme. Do que eu ganho, 60% ficam lá: taxas, manager, agente etc. Não tenho esse valor. O ator é bem pago quando é campeão de bilheteria. Eu ganho salário estabelecido pelo sindicato. Mas estou ali, fazendo a revolução. E tudo certo. Nunca ganhei uma bolada na vida.

E a gente achando que você está ganhando rios de dinheiro. Mas te digo: daria para ir por aí. Logo depois do 300, tive duas oportunidades. E, recentemente, outras duas. Mas não me interessaram. Seria só pela grana. Não estou dizendo que sou o Dalai Lama. Mas prezo os meus valores.

Tem casa em Los Angeles? Não. É sempre alugando coisas por temporadinha. Quando estou lançando filmes, fico em hotel. Quando vou filmar, alugo um quarto e sala. Ciganão, para cima e para baixo. A única casa que tenho é no Leblon, no Rio. Na verdade, Petrópolis é meu porto seguro. O resto é mala e fé. Minha família – meu pai, minha mãe e minha irmã – vive entre Petrópolis e o Rio até hoje.

Vamos falar do Che. Este é um projeto que você batalhou? Sempre quis fazer esse filme. Foi um dos primeiros projetos que tive contato, há cinco anos. Quando saiu, me falaram que seria em espanhol e era entrevista. Aí me danei. Eu não falava espanhol. Comecei a estudar. Não deu tempo. Pedi um encontro com o Soderbergh [o diretor, Steven Soderbergh], que achei que seria impossível. Demorou um mês. Mas aconteceu.

Você sacava Cuba, o significado do Che? Profundamente, não. Tinha curiosidade.

Você foi a Sierra Maestra, onde tudo começou? Fui. Isso eu gosto de fazer. Às vezes falo: “Rodrigo, precisa disso tudo? Não, mas eu quero”. Cuba é um universo paralelo. E as pessoas são muito legais.

Qual o próximo trabalho? Estou me aventurando como coprodutor do Heleno, sobre o Heleno de Freitas. Resolvi correr atrás da grana para realizar esse filme.

Quem é Heleno de Freitas? Um jogador de futebol. Mas não é um filme sobre futebol. É a vida do cara. Ele apareceu no momento em que o futebol estava nascendo, nos anos 40. Tinha uma personalidade controversa, fascinava de Nelson Rodrigues a Gabriel García Márquez. Primeiro jogador a ser vendido para fora do país.

Curte futebol? É flamenguista? Pô, aí não.

Vasco? Claro, vascaíno.

Agora te irritei? Não, porque o Flamengo não chega a incomodar.

“Minha referência é de gente que se ama. Acredito no amor”

Pergunta proibida: você está namorando? É bom pergunta assim porque nem preciso responder. Mas vou responder: não estou namorando, não.

Você lida bem com solidão? Acho que sim. A gente nasce e morre sozinho. Quando vai dormir, é você e o pessoal de você mesmo dentro da tua cabeça falando.

Adorei o “pessoal de mim mesmo”. Oh, quando o pessoal de mim mesmo começa, tenho que berrar: “Cala a boca”.

Você sonha com casamento, filhos? Minha referência é de gente que se ama. Meus pais estão juntos até hoje. Acredito no amor. Mas não sou mais adolescente. Eu idealizava muito. Hoje desejo, mas como vai ser não quero predeterminar.

O que não tolera numa mulher e o que te ganha? Tenho muito respeito pelas mulheres. Acho que vocês vêm de outro macaco. Vocês dão à luz, têm um outro contato com a vida. Ou é genético ou está na constituição, vocês são mais conectadas, mais preparadas. Você me perguntou o que eu não tolero?

É. O que não suporta. Isso vai da pessoa.

Você não tem um tipo? Tipo? De jeito nenhum. Adoro ser surpreendido por mim mesmo. Olhar e falar: “Ué, o que aconteceu?”.

Você já se apaixonou muito? Nossa senhora. Acho que é o sangue italiano.

Acha que o homem tem medo da mulher moderna? Sem dúvida, houve uma mudança de códigos. Isso deu uma embaralhada nas coisas. Mas sempre foi difícil, né? Existe um medo. As pessoas estão individualistas, com dificuldade de se comprometer. A pergunta hoje não é: “Vamos nos encontrar amanhã?”. Mas: “Qual o seu Orkut?”.

Como você se enxerga na velhice? Eu ainda tenho dois avôs e duas avós. Um dos meus avôs fez 93 anos recentemente. Passei uma semana com ele. Tive momentos de me imaginar. Eu adoraria continuar com esse espírito. O físico vai ficando igual carrinho velho, tem que trocar o pneu, consertar aqui, lá. Minha avó, mulher desse meu avô, é um exemplo forte para mim. Ela tem 84 anos e, para mim, já transcendeu. Ela sempre diz: “A mente é um rádio, meu filho, com várias estações. Muda de estação, Rodrigo. Vai para a música clássica. Sai daí”.

Você nunca teve a experiência, o contato com a morte? Perdi um grande amigo, muito jovem. Foi chocante. A morte é a realização de que só temos um ticket, o de ida. Como a vida, é um grande mistério. Por mais que você passe dez anos meditando na Índia, o medo está nesse mistério. Mas não acredito que acabe. Não faz sentido. Nem racionalmente. Para mim, não termina.

Estilo Marina Franco

Produção de moda Marcela Domingos

Maquiagem Carol Ribeiro

Assistentes de foto Daniel Berh e Leandro Pagliaro

LEIA TAMBÉM

MAIS LIDAS

-

Tpm

Morre o inventor do biquíni de lacinhos

-

Tpm

DESPIDA: quando tiraram minha roupa sem consentimento em imagens geradas por inteligência artificial

-

Tpm

15 famosos nus nos 15 anos da Tpm

-

Tpm

Gilda Midani

-

Tpm

Assumidos, pelados e livres

-

Tpm

Quadrinhos eróticos feitos por mulheres

-

Tpm

Marcello Melo Jr.