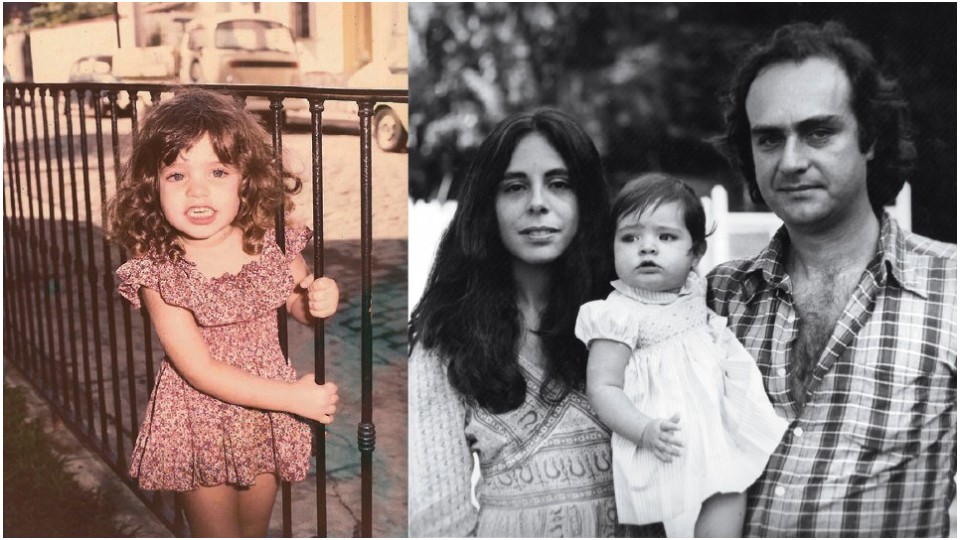

Filha de? Casada com? Carolina Jabor precisou escrever o roteiro da sua carreira desviando dos protagonistas da sua vida. Cineasta, mãe e agora feminista, ela não tem medo de mudar de opinião

Carolina Jabor faz psicanálise há 27 anos. Talvez por isso a ideia de que cada indivíduo tem sua própria moral esteja tão presente em seus filmes. Para ela, nada é preto no branco. Em Aos teus olhos, segundo longa de ficção de sua carreira e que chega aos cinemas no próximo dia 12 de abril, ela conta a história de Rubens, um professor de natação vivido por Daniel de Oliveira que é acusado de ter beijado na boca uma das crianças de sua turma.

Sem entregar respostas sobre a culpa ou inocência de seu protagonista, Carolina toca em uma de nossas feridas mais expostas: o ódio nas redes sociais. Rubens é condenado antes de ser julgado. Linchado na internet, o personagem tem sua vida virada do avesso.

Em 2013, Carolina viu o ódio virtual invadir sua família. Seu pai, o cineasta e jornalista Arnaldo Jabor, disse durante uma edição do Jornal da Globo que os manifestantes que tomaram as ruas contra o aumento da tarifa de ônibus eram “revoltosos de classe média que não valiam nem 20 centavos”. Falou em burrice, ignorância política, ausência de causa e caricatura de socialismo. O movimento nas ruas cresceu, se provou um dos atos políticos mais relevantes das últimas décadas e transformou Jabor em vilão. “Sempre achei que meu pai fosse de esquerda e de repente as pessoas o estavam chamando de fascista. Ele errou no comentário e foi destruído nas redes sociais. Foi o primeiro impacto dessa coisa viral da internet na nossa vida. Ele não esperava e se abateu. Foi um susto”, lembra.

As posições um tanto radicais do pai já tinham afetado Carolina quando ela largou a faculdade de desenho industrial na PUC e decidiu se misturar com amigos que estavam abrindo uma produtora – a Conspiração Filmes, da qual hoje é sócia. A vida de cineasta de Arnaldo Jabor foi marcada pela falta de grana para tirar os filmes do papel. Ele queria que ela estudasse e terminasse a faculdade. Ela queria fazer o que desse na telha e fez. Ficaram quase um ano brigados e nunca conseguiram estabelecer uma relação de cumplicidade na profissão que dividem. “É assim um pouco por defesa minha. Eu nunca pedi pra ele ligar pra ninguém pra me arranjar trabalho, nunca quis tirar proveito de ser filha dele, apesar de naturalmente eu já tirar algum proveito. Até hoje, com 20 anos de carreira, ainda sou a filha do Jabor”, diz.

Sempre que vai dar uma entrevista sobre seu trabalho, inclusive nesta, Carolina precisa passar pelo nome do pai. Mas não só dele. Ela precisa também falar sobre Guel Arraes, um dos principais cineastas do país e seu marido há 15 anos. Ao contrário de Jabor, Arraes tem livre-arbítrio para opinar nos filmes dela. “Quando ele assistiu a Boa sorte, meu primeiro longa, disse que não teria feito daquele jeito. Aquilo foi uma tranquilidade pra mim, ver que tenho uma influência grande dele, mas que existe algo no meu trabalho que não é fruto dessa troca. Eu sabia que não dependia do meu pai e vi que não dependia dele também.”

Com Guel, ela tem dois filhos, Alice, 4 anos, e João, 10. Enquanto conversávamos, ela acompanhava pelo WhatsApp a temperatura da filha caçula, que estava febril. O telefone tocou, ela atendeu. “Alivium? Não! Era para ter dado Novalgina”, reclamou com o marido. Como acontece com tantas (todas?) mulheres que topam o desafio louco da maternidade, Carolina sente culpa. Culpa por não estar em casa dando Novalgina para a filha febril, por viajar muito, por desejar estar fora de casa trabalhando. “Dar conta de tudo é uma alopração”, diz.

Aos 42 anos, ele mudou de ideia sobre o feminismo. “Eu não me sentia na causa, achava tudo meio radical”, confessa. Mas o papo mudou quando ela tomou um chacoalhão da enteada, a atriz Luisa Arraes, e outro durante um encontro de mulheres do cinema. “Comecei a entender que precisamos mesmo de uma postura mais combativa. Essa coisa de sororidade é do caralho”, diz. É, ser mulher é do caralho mesmo.

LEIA TAMBÉM: Anna Muylaert é um furacão

Tpm. Os assuntos de Aos teus olhos – pedofilia e intolerância nas redes sociais – não poderiam ser mais atuais. Como você chegou nessa história?

Carolina Jabor. Quando o filme estreou, no Festival do Rio, todo mundo falou: “Parece que você filmou semana passada”. O vídeo da menina tocando o pé do artista na performance do MAM de São Paulo tinha acabado de viralizar. A hashtag da pedofilia era trending topics. Há um ano e meio, mais ou menos, estava buscando um roteiro e queria um assunto contemporâneo. Não me vejo filmando épicos, batalhas, isso não me dá tesão. Tenho um grupo de WhatsApp com outros pais da escola dos meus filhos e já vi várias vezes temas delicados sendo tratados de maneira descuidada. Uma menina de 12 anos considerou machista o comentário de um professor de matemática e, de repente, a vida do cara virou um inferno. Todo mundo questionando se demite ou não demite. A internet é uma tribuna, a dramaturgia que é construída ali nem sempre é realista. Isso estava na minha cabeça. Em paralelo, conheci a peça O princípio de Arquimedes, do catalão Josep Maria Miró, em que o personagem é julgado pelo que poderia ter feito, e não pelo que fez. Juntei essas duas coisas com minha vontade de fazer filmes rápidos e atuais e fechamos o roteiro. Filmamos em três semanas e, por isso, precisei de um elenco com uma formação dramatúrgica já consolidada. O Daniel [de Oliveira] é um bicho vivo, um dos maiores atores da geração dele. Tem uma possibilidade de entrega enorme. Foi minha primeira experiência de imersão com elenco. Quando fizemos a primeira leitura do texto juntos, foi muito prazeroso, foi quase sexo. Se não tivéssemos feito tudo tão rápido, o filme não seria tão atual.

O filme passa pela relação deturpada que é feita entre ser gay e ser pedófilo, assunto que veio à tona com o caso do Kevin Spacey. Como foi a repercussão disso? Essa conexão é muito perversa e está presente mesmo no filme. Muita gente questionou: será que, se fosse uma mulher naquela situação, a crise seria a mesma? Acho que não, teria uma interpretação mais maternal, sem conotação sexual. A questão que existe no filme sobre se o beijo entre o professor e o aluno foi ou não na boca não fazia sentido em Chicago, por exemplo. Para eles, não poderia ter existido beijo nenhum, o abuso já existiria de qualquer forma. Então depende muito da moral de cada um. Eu quis falar disso no filme, dessa ambiguidade que está sempre presente. O caso do Kevin Spacey me assusta, essa sensação de estarmos caçando um monstro, destruindo a vida da pessoa tão rápido.

Em paralelo com o lance da perseguição on-line, a internet tem um poder de transformação, de destacar assuntos antes deixados de lado. As denúncias de assédio contra mulheres em Hollywood, por exemplo, estão mexendo com a indústria do cinema americano. No Brasil, esse movimento é bem mais fraco. Por que não estamos denunciando? Penso muito nisso. Acho que é mesmo por medo. Acompanhei bem de perto o caso da Su Tonani, que denunciou o José Mayer no começo do ano. Ela é a melhor amiga da minha irmã e debatemos muito o assunto juntas antes de ela ir a público. Fiquei impressionada com a coragem da Su. É uma decisão que prejudica seu trabalho, sua vida. Mas temos que fazer.

Já aconteceu alguma situação parecida com você? Eu nunca sofri nenhum tipo de assédio no trabalho, nem vi muito acontecer. Mas sei que existe. É o abuso do poder. Quem tem mais poder acha que pode se aproximar de forma abusiva de quem não tem. É uma doidera total. Já estive em situações em que não gostaria de estar. Já fiquei com gente só por pressão, dei o braço a torcer e depois me senti estuprada. Mas nunca apontei o dedo, acho que depende muito das condições de cada situação. Do jeito que foi comigo, não acusaria a pessoa. Mas existe uma falta de respeito que atinge muito as mulheres.

Você tem medo de ser atacada na internet? Falar alguma coisa e ser alvo de haters? Tenho medo e por isso sou muito reservada na internet. Não consigo dar opinião em rede social, divido minhas ideias em grupos íntimos, entre pessoas que, mesmo que eu esteja errada, não vão me massacrar. Fico na minha, não vou para o combate nas redes.

“Sempre achei que meu pai fosse de esquerda e de repente as pessoas o estavam chamando de fascista”

Você não se sente pressionada a se posicionar? É difícil ficar em cima do muro em tempos tão polarizados como agora. Eu sinto uma pressão, sim. Alguns amigos me olham e dizem: “Ih, essa é alienada demais, poderia ser mais evoluída”. Minha irmã Isabel, por exemplo, vive me dando bronca e me colocando no trilho de questões políticas. Mas é difícil pra mim. Eu ouço o ponto de vista do meu pai, por exemplo, que é super-radical, depois ouço os amigos, o Guel. Misturo tudo, formo minha opinião, mas não me aprofundo. A verdade é que não me interesso muito, mas tá tudo uma catástrofe, então não posso só tangenciar, procuro me envolver.

De que maneira você tenta se envolver? Acho que falo através do cinema, busco provocar reflexões que me interessam e julgo importantes. O respeito ao indivíduo, por exemplo, em Aos teus olhos. Faço parte também do grupo 342 Artes, de apoio aos artistas que estão sofrendo com censura. A história do MAM foi uma loucura. A vida daquela criança foi prejudicada pela viralização do vídeo. Não fosse isso, teria sido só uma experiência sensorial entre mãe e filha, um momento que elas se propuseram a viver. Temos que resistir a esse conservadorismo da internet, que é muito organizado. Com 12 anos, quando comecei a entender alguma coisa de política, era época das Diretas Já. Eu só vivi a democracia. Nunca tinha visto essa loucura, tomei um susto. Então me juntei ao movimento 342, que está sendo liderado pela Paula Lavigne, e é uma resistência a esse conservadorismo, a esse golpe que está sendo feito.

Você citou as posições radicais do seu pai. Ele já foi muito atacado na internet por declarações políticas. Como foi isso? Ele é muito corajoso, é esclarecido. Sempre achei que meu pai fosse de esquerda e de repente as pessoas o estavam chamando de fascista. É muito louco esse negócio, porque o cara é sério, tem uma compreensão do Brasil muito grande. Ele realmente é contra o PT, ele acha que o PT destruiu o Brasil. Ele acha isso, o que eu vou fazer? Eu acho que o Lula foi do caralho, a Dilma foi um governo mais infeliz. Mas, enfim, ele é corajoso de ir lá dizer o que acha e levou muita porrada por isso.

Alguma dessas porradas atingiu você? Quando ele foi atacado na internet eu levei muito susto. Foi em 2013, ele fez um comentário infeliz sobre um movimento que estava começando, não era ainda o que vimos nas ruas em junho daquele ano. Ele falou que viu uns burgueses na rua fazendo merda. Meu pai tem um jeito meio louco de olhar e falar, ele disse que pegou um trânsito absurdo, chegou na Globo e errou no comentário, na análise sobre o movimento. E ele foi destruído nas redes sociais. Eu nunca posto nada no Facebook e postei uma defesa grande, briguei com amigos íntimos que estavam chamado meu pai de fascista. Fascista? O cara é do caralho, tem ideias iluministas fodas, não pode ser chamado disso.

Como ele reagiu? Eu o vi sofrer. Foi o primeiro impacto dessa coisa viral da internet na nossa vida. Ele não esperava, se abateu. Ele tem opiniões fortes sobre o Brasil, também acha esse governo de agora uma loucura. Não é a favor disso.

O que você traz da sua infância e adolescência no Rio de Janeiro? Arte e psicanálise. Ainda criança, eu já tinha visto todos os espetáculos da Pina Bausch. Meu pai me mostrava muita música e cinema, era vinil jogado no chão o tempo inteiro. Cacá Diegues é meu padrinho, o Glauber Rocha frequentava minha casa. Quer dizer, disso eu não me lembro, mas é legal de contar, né? [Risos.] Mas acho que desde pequena fui aprendendo a ver a beleza das coisas, entender arte. Em paralelo a isso, tudo na minha vida sempre foi pautado pela psicanálise. Minha mãe é psicanalista, over analisada, e meu pai também fez terapia a vida inteira. Sempre tive muito espaço para debater as questões que estava vivendo. Com 15 anos me apaixonei por um cara de 25 e fiquei louca. Não aguentava aquele sofrimento, chorei seis meses, entrei na psicanálise e nunca mais saí. É das coisas mais fundamentais da minha vida. Na adolescência era mais tímida. Tinha umas amigas surfistas, mas não sentia que a praia era o meu lugar. Aí entrei no curso de teatro, mesmo sem querer ser atriz, e encontrei minha turma.

Como foi o começo de carreira na Conspiração Filmes? O Andrucha [Waddington, cineasta e sócio da Conspiração Filmes] quis fazer o clipe da banda do meu namorado da época, Mulheres Q Dizem Sim. Aí ele me convidou pra trabalhar. Eu, de metida, falei que queria ser assistente de direção. A MTV estava nascendo, a gente fazia muito videoclipe e aí começou a rolar publicidade e, com 21 anos, eu tinha grana pra morar sozinha. Foi um alívio.

Você sempre quis ser cineasta? Seu pai participou dessa decisão? Quando eu tinha uns 18 ou 19 anos, vi meu pai se ferrar muito por causa do cinema. Não tinha mais dinheiro, não tinha como viabilizar os filmes, ficava correndo atrás de patrocinador igual mendigo, foi muito humilhante. Eu não queria ser cineasta. Vi ele sofrendo e entendi que queria ganhar meu dinheiro logo. Trabalhei em loja, comecei a me virar. Prestei vestibular para desenho industrial e passei, comecei a cursar. Mas aí me envolvi com a Conspiração Filmes e vi que dava pra ganhar dinheiro ali. Tive um arranca-rabo feio com meu pai nessa época, ficamos quase um ano brigados.

Por quê? Meu pai ficou muito irritado porque eu passei numa repescagem do vestibular e não passei direto. Falou que eu não estudei direito, me disse coisas superdramáticas, ele é trágico. Falou que eu ia me ferrar. Estava brigada com ele quando comecei a me envolver com a Conspiração. Talvez se não fosse por isso eu não teria tido coragem de contrariá-lo e largar a faculdade. Freud explica, né? Ele achava que eu tinha que me formar de qualquer jeito, mas eu já ganhava meu dinheiro.

Hoje vocês participam do processo um do outro? Putz, a gente não têm muita tranquilidade de opinar no trabalho um do outro. Nunca existiu essa troca. Mostro pra ele os projetos mais prontos, não é aquela coisa de ler um roteiro, dar um palpite. No último filme dele, Suprema felicidade, eu tentei produzir e ele não quis. Mas aí na edição mandei um e-mail enorme e ele ouviu. Eu tento ajudar, trocar mais. Mas acho que é assim um pouco por defesa minha. Eu nunca pedi pra ele ligar pra ninguém pra me arranjar trabalho, nunca quis tirar proveito de ser filha dele, apesar de naturalmente eu já tirar algum proveito. Até hoje, com 20 anos de carreira, ainda sou a filha do Jabor. Me chateava um pouco isso, mas estou mais relax agora. Me ajudou muito encontrar rápido a minha galera do cinema, que não tem nada a ver com ele, e desenvolver sozinha minha linguagem. Tenho muito orgulho dele, sou grata por tudo que me trouxe. Mas é louco, até hoje ele fica surpreso quando percebe que as pessoas no set de filmagem me conhecem. Ele não entendeu ainda que já estou no cinema há tanto tempo.

Você também precisou lidar com o fato de ser casada com outro cineasta famoso. Além de filha do Jabor, é mulher do Guel Arraes. Isso pesa de alguma maneira? Distancia seu trabalho do dele também? É foda, são os dois. O Guel é mais velho que eu, tem uma carreira formada, é super-reconhecido. Mas, com ele, a relação é bem diferente. Ele sempre participou de todas as decisões da minha vida. Vamos nisso, não faz isso, se aprofunda naquilo. Ele tem influência direta no meu trabalho, me ensinou muito. Quando eu comecei no cinema, tinha muita experiência de set de filmagem, porque filmei muita publicidade, mas não sabia nada sobre os processos de dramaturgia e ele me ensinou a respeitar essa troca com os atores. Mas, em alguns momentos, ele recua. Respeita o meu jeito de fazer, minha autoria, o olhar que eu tenho para as cenas. Quando ele assistiu a Boa sorte, meu primeiro longa, disse que não teria feito daquele jeito. Aquilo foi uma tranquilidade pra mim, ver que tenho uma influência grande dele, mas que existe algo no meu trabalho que não é fruto dessa troca. Eu sabia que não dependia do meu pai e vi que não dependia dele também.

Como vocês se conheceram? Eu estava trabalhando como assistente do Fernando Meirelles quando conheci o Guel. Uns tempos depois, ele me chamou para trabalhar com ele em O auto da Compadecida, eu estava começando a dirigir sozinha e não topei. Depois vi o filme e liguei arrependida. Hoje não me arrependo. Se eu tivesse sido assistente dele naquela época, talvez hoje não fôssemos casados, a relação é muito outra. A vida bota a gente no lugar certo. Depois de um tempo, cruzei ele na casa da Regina Casé, eu estava solteira, muito solta, não queria me prender. Mas me apaixonei. A entrada dele na minha vida mudou tudo. Essa família centenária do sertão mexeu com meu jeito de pensar. Não era mais só arte e psicanálise, era mais popular, mais realista, mais generoso, mais comunista. É do caralho.

LEIA TAMBÉM: Luisa Arraes fala das raízes nordestinas, da fama e da vida adulta

Os 20 anos de diferença de idade foram problema em algum momento? Quando a gente começou, eu tinha uns 28 e ele, uns 48. Essa diferença de idade é só boa. Eu gosto de homem mais velho, mais maduro. Acho mais fácil de lidar. O Guel é um absurdo de homem, um cara muito inteiro, muito parceiro, muito jovem, muito sério. A nossa troca é uma cumplicidade muito grande, um amor muito grande. Ele é um cara compromissado com a vida das pessoas, com o outro. Sou muito apaixonada, dei sorte.

A filha dele com a Virginia Cavendish, Luisa Arraes, está no seu filme. Como é a relação de vocês? A Luisa é muito próxima. Uma pessoa que ganhei na minha vida. Quando a gente se conheceu, ela tinha 8 anos e morou com a gente por muito tempo. Eu fui enteada a vida toda, meus pais se separaram muito cedo. Eu sabia como lidar, já tinha estado no lugar dela. Fui super-respeitosa e sinto que participei muito da educação dela. É uma menina genial, abriu muito minha cabeça. Fico vendo a troca dela com o Guel, como é diferente da que eu tive com meu pai. É uma troca doida, uma influência escancarada. Eles são muito ligados.

Vocês têm dois filhos pequenos, João e Alice. Você sente muito a pressão de precisar ser uma mãe perfeita, presente o tempo todo, e, ao mesmo tempo, ter que se provar competente e independente? Isso é uma alopração. É muito puxado fazer o que eu faço de trabalho e dar a atenção que dou pros filhos. E tem o marido, fazer uma ginástica, é uma ralação. Estou numa fase de trabalho muito intensa, fico assustada. Estou muito cansada, mas feliz pra caramba. Mas meus filhos dão uma chantageada às vezes. Viajamos no último feriado e eu trabalhei bastante, umas seis horas por dia. A Alice falava: “Poxa, mãe”. E eu falava: “Ah, mas ficamos juntas na viagem”. E ela: “Mas você trabalhou muito”. Tem cobrança. Eu me esforço e tenho uma equipe que educa meus filhos comigo. Cleusa e Dadá cuidam deles comigo, da casa, de tudo. Mas me sinto culpada sim. Este ano eu viajei bastante, fui pra Cannes, para Chicago, muitas vezes para São Paulo. O João chantageia e eu falo: “Não faz isso comigo”. Ele gosta de me provocar e eu fico mais culpada. É difícil dar conta de tudo.

“Eu sabia que não dependia do meu pai e vi que não dependia dele [Guel Arraes] também”

No set de Boa sorte, seu primeiro longa, você estava grávida de oito meses. Como isso aconteceu? Eu tinha decidido fazer esse filme, mas fiquei meio enrolando porque não tinha dinheiro e o roteiro não estava bom. E aí de repente o dinheiro entrou. Quando a Imagem Filmes falou que ia botar grana, eu estava com uns quatro meses de gravidez e aí foi “putz, e agora?”. O Guel falou: “Vai!”. Eu já tinha tido o João e a minha primeira gravidez foi muito tranquila, filmei publicidade até os oito meses. Era meu primeiro filme e não quis adiar o projeto por dois anos, porque o pior é depois que nasce, né? Tem que amamentar e criar. Lá fui eu, grávida, no verão do Rio de Janeiro, ave Maria. Mas eu tava bem, não foi ruim. Foi ruim depois que acabou. Eu caí na cama, exausta. Terminei as gravações com 33 semanas e tive a Alice com 38. Logo depois, tive que editar o filme. A edição foi na minha casa, montei a ilha lá. Dei tchau para o editor e fui parir. Foi engraçado, mas ferrou meu figurino no set. Não tem uma foto boa de making of. Eu tava com um tipo de um macaquinho, meio com top, com chinelo, terrível.

Financiar filme no Brasil ainda é muito difícil? Hoje tem a Ancine, o Fundo Setorial, é com dificuldade, mas dá pra fazer. Tenho pânico de esperar anos para conseguir o dinheiro, como era com o meu pai. Então faço filmes de baixo orçamento. É uma alucinação rodar em três semanas, mas é isso ou sentar e esperar.

Foi por falta de grana que O mistério do samba levou quase uma década para ficar pronto? Sim. O Lula Buarque de Hollanda me chamou para documentar a gravação do disco da Marisa Monte com a velha guarda da Portela e tinha uns R$ 17 mil. Filmamos um pouco e acabou a grana, não dava nem pra ir até Madureira. Durante o processo, conhecemos pessoas incríveis: Jair do Cavaquinho, Carlos Casquinha, Monarco, Surica, a gente se apaixonou. Fomos fazendo devagar, por uns três anos. Aí foram anos de edição até conseguir dinheiro para o que faltava. Quando conseguimos, meu filho mais novo estava com 2 meses. Foi pendurado no peito comigo terminar o filme. Foram dez anos com aquelas pessoas, é um trabalho lindo.

Agora você está rodando Desnude, uma série erótica. Você curte pornô? Eu fiquei até meio mal no começo, porque não, eu não vejo pornô. Mas aí fui pesquisar. Tem muita coisa que excita. Assisti bastante Erika Lust [diretora sueca de filmes eróticos] e me masturbei inclusive, foi ótimo. Eu não acho nem pau nem boceta bonitos, então não vejo necessidade de dar close, não consigo curtir pornôs mais casca-grossa. Estou empolgada com Desnude. Começamos a filmar em novembro e é uma série de dez episódios para o GNT. É um projeto que nasceu da plataforma Hysteria e a ideia é mostrar o olhar feminino para o sexo, o que leva uma mulher a erotizar. Já fechamos com algumas atrizes, como a Clarice Falcão, Patrícia Dejesus, Maria Luisa Mendonça. As histórias são baseadas em relatos de telespectadoras e cada atriz vai protagonizar um episódio.

Desnude é um projeto realizado por uma equipe formada apenas por mulheres. Como tem sido a experiência? É um projeto muito desafiador, o processo tem sido genial. Tenho aprendido muito sobre feminismo. No começo, eu achava meio ridículo isso de só mulheres poderem participar e eu perguntava: “Pô, mas não posso chamar aquele cara com quem eu sempre trabalho?”. E elas me diziam que não.

Você não se considerava feminista antes? Eu não me sentia na causa. Já fiz piadas lá em casa e tomei bronca da Luisa. Ouvi que eu tinha que ter mais respeito. Uma vez, em uma palestra de mulheres do cinema, me perguntaram sobre isso e eu falei que acreditava mais na igualdade. Mas aí comecei a entender que precisamos de uma postura mais combativa, lutar para que isso seja realidade, porque as coisas não funcionam assim hoje. Tenho que educar meus filhos com outra cabeça e levar a sério as meninas que estão batalhando pelo lugar da mulher. Acho que o feminismo que eu de fato pratico é estar trabalhando como diretora de cinema, um lugar tão masculino. A disparidade de cachês é ridícula, isso precisa mudar.

O que significa ser mulher no set? Com certeza existe uma diferença de tratamento. Uma mulher precisa se impor duas vezes mais para conseguir o respeito da equipe. No início, tive que falar grosso, ser macho. Acabo até me masculinizando um pouco, pareço um garoto no set. Imagina ir de saia? Não existe. Passar um batom pode te desmoralizar. É pedreira, tem que dominar o negócio para não ser massacrada.

LEIA TAMBÉM: A história de Adélia Sampaio, a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no Brasil

O começo da sua carreira foi muito ligado à publicidade, um universo bastante machista. Você sentiu isso? Eu só fazia filme de sabão em pó, shampoo, produto de beleza, coisas “de mulher”. Filme de carro? Com mulher dirigindo? Nunca me chegou. Fiz uma vez uma campanha da Kaiser e hoje é até engraçado lembrar. Eu gravei com uma mulher linda, elegante, chique. Gongaram e falaram que ela estava horrível. Voltei para o set, fiz de novo. Ouvi de novo: “Tá ruim”. Fiz três vezes e odiaram todas. Tive que largar, foi péssimo. O cara da Kaiser era um troglodita. Ele queria uma mulher que eu não sabia representar, tinha que ser peituda, com a saia mais pra cima, colada na geladeira. Não consegui.

Ser uma mulher contemporânea é sinônimo de angústia? Eu sou angustiada, tenho angústias pavorosas. Lido bem por causa da psicanálise. Mas, sobre ser mulher, acho que a palavra que define melhor é pressão. Ser mãe é a maior prioridade da minha vida, mas quero ter uma trajetória profissional que me dê prazer. Quero evoluir, estudar, preciso de tempo. Então sempre preciso abrir mão de algo. Trabalho desde os 17, nunca parei. João com 3 meses estava comigo no set, a Alice dentro da barriga rodando filme. E, além disso, tem corpo, casa, marido. É muita coisa, toma conta da existência.

O feminismo está na moda? Está e está na hora de estar. Não tem essa de “ai, é coisa dos anos 60”. Tem novas ideias, mulheres querendo voz. A coisa da sororidade é muito foda. Se eu tenho um espaço, vou dividir com as outras. Chamar mulheres para virem comigo, e depois eu vou com elas, e vamos formando um coro amplo. E isso é do caralho. Estou sendo conscientizada, já penso diferente de um ano atrás.

ASSISTA:

Créditos

Imagem principal: Mariana Maltoni