Depois de chegar ao topo da carreira corporativa e enfrentar o câncer do marido, a indiana Nilima Bhat encontrou seu propósito: ajudar homens e mulheres a fazerem as pazes com seu feminino

A presença de Nilima Bhat, 52 anos, é daquelas que acalma. A fala pausada, as mãos em prece antes de a entrevista começar e o gole de água quente para preparar as cordas vocais parecem confirmar os estereótipos da indiana iogue. É difícil imaginar que, 20 anos atrás, ela era uma alta executiva em uma grande empresa, que nunca tinha explorado sua espiritualidade, até passar por uma crise existencial.

“Eu ganhava muito dinheiro, estava no auge da minha carreira e senti que a vida precisava ser mais”, conta à Tpm. Nilima tinha 32 anos, morava em Singapura – depois de passar uma temporada em Londres e outra em Hong Kong – e trabalhava em uma multinacional, quando se percebeu absolutamente infeliz.

Na época, ela não imaginava que a experiência no mundo corporativo se revelaria fundamental para que encontrasse o verdadeiro propósito de sua vida: promover um modelo de liderança mais feminino, pautado por valores como empatia, colaboração e gentileza. “A maioria das crises que enfrentamos na política, na economia, no meio ambiente e até na saúde são consequências de um sistema hipermasculinizado, que é fundamentalmente hierárquico, individualista e militar. Nós já sofremos demais por essas consequências desastrosas e não é mais aceitável continuarmos sofrendo por elas”, afirma.

LEIA TAMBÉM: A futurista Daniela Klaiman explica por que valores femininos estão substituindo os masculinos

E não se trata de uma questão excludente de gênero – pelo contrário: “O que defendo são valores tradicionalmente associados ao feminino e negligenciados. São características humanas, que homens e mulheres precisam resgatar”, diz. Sua teoria é descrita no livro Liderança Shakti – O equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios (2016), que escreveu em parceria com Raj Sisodia, Ph.D. em marketing e um dos fundadores do movimento Capitalismo Consciente, que se propõe a encontrar uma forma mais humanizada de conduzir as empresas. Os dois se conheceram em uma palestra e logo perceberam que o tema proposto por Nilima (Shakti é o princípio feminino da energia divina) trazia a continuação dessa filosofia de Raj. Atualmente, viajam o mundo ajudando a formar líderes e organizações mais conscientes. “Costumo perguntar aos CEOs: ‘Se não houvesse esse cargo no seu cartão de visitas, você seria capaz de entrar em uma sala e ser respeitado da mesma maneira?’”, diz. Ela ainda cria, em parceria com a Universidade de San Diego, a Shakti Fellowship, um programa de liderança para mulheres com duração de nove meses.

Feminista, mas com ressalvas

Nilima não titubeia ao se definir feminista, mas tem críticas ao movimento, que acredita apostar em estratégias equivocadas. “Excluir os homens da conversa faz com que uma luta justa e legítima seja percebida como uma guerra entre os sexos.”

Seu discurso é empoderador: ela coloca sobre as mulheres a responsabilidade de livrar a sociedade de suas tendências negativas e elaborar um sistema mais inclusivo, com resultados positivos para todos. “Não é inteligente ficar brigando pelo que já existe e não funciona; o que nos trouxe até aqui não nos levará adiante.”

Nesta entrevista, feita na sua segunda visita ao Brasil, a autora e coach, que mora em Mumbai, fala sobre a infância na Índia, o câncer que o marido enfrentou e a evolução pessoal que a doença provocou nos dois, o mundo corporativo e, claro, sobre a liderança Shakti.

LEIA TAMBÉM: De Joan Didion a Nora Ephron, livro reúne autoras que marcaram discussões culturais e políticas do século 20

Tpm. Como é ser mulher na Índia?

Nilima Bhat. Em grande parte do país,

principalmente no norte, as mulheres são rejeitadas antes mesmo de nascer. Elas representam uma despesa para a família, que precisa pagar um dote para garantir seu casamento. Muitas são agredidas e impedidas de estudar. Mas existem várias Índias. Para ter ideia do tamanho do contraste, alguns dos cargos políticos mais importantes do país são ocupados por mulheres. E isso nem é novidade: tivemos uma primeira-ministra em 1966.

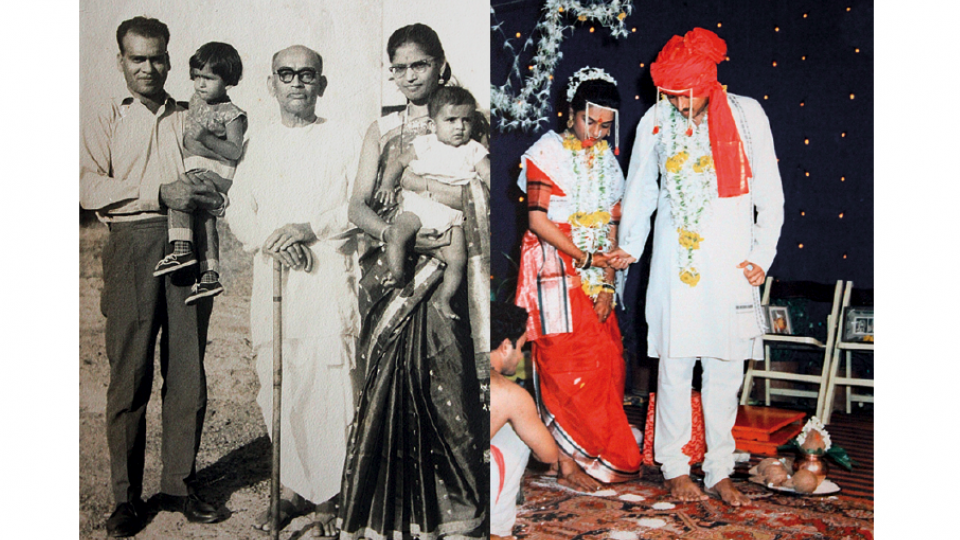

Qual dessas Índias é a sua? Minha irmã e eu crescemos com liberdade. Vivemos grande parte da nossa infância em uma base naval perto de Mumbai, onde existia um centro de treinamento para engenheiros. Meu pai era da Marinha e desde cedo convivemos com muitas mulheres das Forças Armadas, o que me ajudou a entender que eu poderia ser o que quisesse. Mais tarde, meu pai passou a ser transferido a cada quatro anos para diferentes bases militares. Moramos até na Alemanha Ocidental [entre 1974 e 1975]. Já minha mãe era dona de casa, vivia para servir os filhos e o marido – o estereótipo da mulher no século passado. Mas foi ela quem me ensinou a dançar e a gostar de ser livre.

A dança e a ioga sempre estiveram presentes na sua vida? Eu danço desde criança, é algo que faz parte de quem sou, que ajuda a definir minha personalidade. Já a ioga conheci adulta, quando comecei minha busca por autoconhecimento e espiritualidade. Passei a maior parte da vida sendo bem cética, acredita? As pessoas têm essa impressão de que todo indiano é iogue, mas não é bem assim. A gente só parece zen [risos].

Por que você sentiu a necessidade de iniciar essa busca? Ela veio de uma sensação imensa de vazio. Eu tinha 32 anos, morava em Singapura com meu marido e meus dois filhos e trabalhava na ESPN, liderando o departamento de relações públicas da empresa em 25 países entre a Ásia e a Oceania. Foi quando comecei a sentir que as coisas que tinha conquistado não me preenchiam. Lembro de ver o comunicado da assessoria de imprensa do Bill Clinton sobre o escândalo sexual entre ele e a Monica Lewinsky [em 1998], e pensar: “É isso o que eu faço. Ensino as pessoas a se saírem bem publicamente, a contornarem crises. Mas é só?”. Ganhava muito dinheiro, estava no auge da minha carreira e senti que a vida precisava ser mais.

Tenho a impressão de que essa necessidade de encontrar um propósito maior para o que fazemos tem se tornado cada vez mais comum. Por quê? Acho que essa busca ainda é privilégio de poucas pessoas. Primeiro precisamos suprir a necessidade de sobreviver. É o primeiro estágio, em que a maioria das pessoas na Índia e no Brasil ainda se encontra. Quando isso está coberto, buscamos desafios profissionais, queremos ter bons relacionamentos no trabalho e receber reconhecimento. E aí existe um terceiro estágio, que é buscar sentido para o que fazemos.

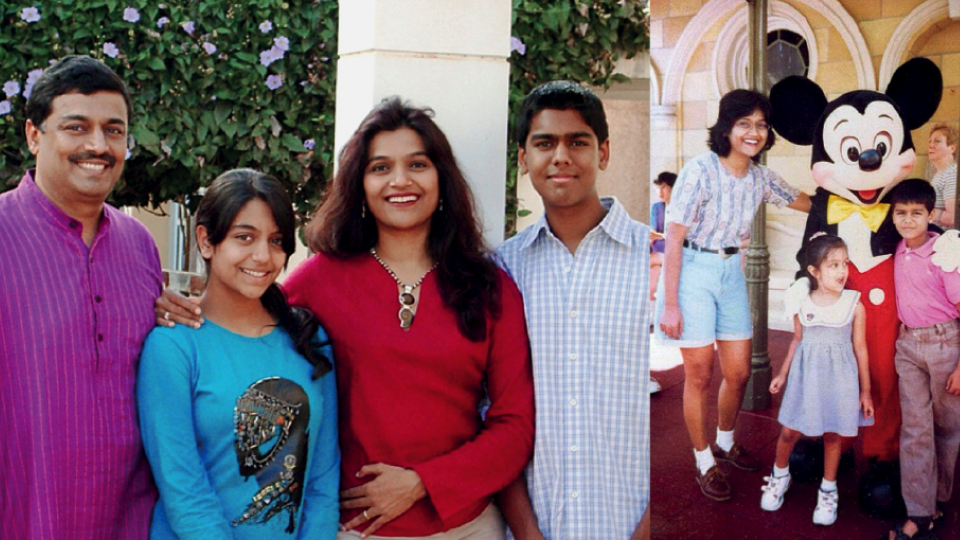

Mas você não vê um aumento dessa terceira preocupação, principalmente entre as gerações mais novas? Com certeza. Eu tenho 52 anos e acho que minha geração ficou um pouco perdida. A gente só queria acumular, consumir, ganhar mais dinheiro. Esse questionamento sobre o “algo mais” não fazia parte de nós. E olha no que deu: o mundo está do avesso, o planeta não dá conta de suprir nossa necessidade de consumo. Sobrou para as novas gerações resolverem essa conta. Vejo que meus dois filhos estão sempre questionando as próprias atitudes. Shravan tem 28 anos, fez relações internacionais em Yale (EUA) e trabalha com energia renovável. Shambhavi tem 25 e trabalha no mercado de arte. Os dois amam o que fazem, mas é maior do que isso: eles entendem que é parte de suas missões tornar o mundo um lugar melhor.

Me conta mais sobre a sua jornada em busca de autoconhecimento. O que aconteceu depois do pedido de demissão? Bom, depois de morar em Hong Kong, Londres e Singapura trabalhando em multinacionais e de me tornar uma refugiada do mundo corporativo, comecei a praticar ioga e a considerar a possibilidade de voltar para a Índia, que, convenhamos, é o lugar ideal para quem vive uma crise existencial [risos]. Na mesma época, acabei ganhando um empurrãozinho do destino para mergulhar ainda mais nessa busca.

LEIA TAMBÉM: Quanto vale o trabalho doméstico?

Empurrãozinho? Meu marido recebeu o diagnóstico de câncer no intestino, em 2001. Como sempre acontece, fomos pegos totalmente de surpresa. Ele tinha 40 anos, trabalhava em uma grande agência de publicidade e interrompeu tudo para iniciar o tratamento. Foi quando nos mudamos [de Singapura] para a Índia e passamos a estudar medicina chinesa e ayurvédica, psicologia transpessoal e todo o tipo de terapia alternativa. Passei quase nove anos vivendo como uma monja: ensinava e aprendia ioga e todos os outros conhecimentos que estava adquirindo. Minha jornada se intensificou tanto a partir da jornada dele, que é quase como se nós dois tivéssemos tido câncer. A doença estava no corpo dele, mas a evolução pessoal que isso promoveu ocorreu em nós dois. Foi o acontecimento mais importante da minha vida.

Ele se curou? Sim. Tivemos muita sorte porque ele tinha dois tumores, mas o câncer não se espalhou para nenhuma outra parte do corpo. A cirurgia que retirou parte do seu intestino também foi um sucesso e, contrariando todas as expectativas, atualmente ele tem uma vida normal.

Seu primeiro livro, My cancer is me (2013), é sobre esse processo. Por que decidiu escrevê-lo? Escrevemos juntos porque sentimos que era preciso compartilhar nossas descobertas com pes-soas que estão enfrentando a mesma situação. A principal delas foi entender que um câncer não é causado por um vírus, mas uma doença que o próprio corpo desenvolve quando algo está em desequilíbrio. As pessoas ficam doentes porque estão mentalmente, emocionalmente ou fisicamente estressadas e é surpreendente ver como a medicina não questiona nada disso. Quando meu marido iniciou o tratamento, percebemos que os médicos olham apenas a doença, como se o paciente não pudesse participar ativamente de seu processo de cura.

Compartilhar esse e outros aprendizados deve ter ajudado muita gente. Você encontrou o propósito de vida que estava faltando? Em partes. Passei muito tempo dedicada à doença dele e à criação dos nossos filhos, que na época tinham 8 e 11 anos. Depois que escrevemos o primeiro livro e que meu marido já estava curado, senti que tinha encerrado essa missão e que precisava me reconectar comigo mesma, principalmente com o meu feminino, que andava um pouco abandonado. Essa busca pessoal me fez perceber que eu poderia ajudar as mulheres a se empoderarem, quer dizer: se sentirem completas consigo mesmas, imbuídas dessa força Shakti, que é o tema do segundo livro. Acredito que meu casamento tenha sido meu maior campo de aprendizado para o material que se tornou o livro.

O que é Shakti? Na tradição iogue, Shakti é o princípio feminino da energia divina. Uma fonte infinita de criatividade e inteligência amorosa, que gerou tudo à nossa volta. Trata-se de um poder que vem de dentro, que é intrínseco ao ser humano e que ninguém pode tirar de nós. Apesar de o nome fazer esse conceito soar como algo da Índia antiga, ele está até no Star Wars. Lembra aquela cena em que o Obi-Wan Kenobi diz: “Use a força, Luke”? Então: era sobre Shakti que ele estava falando [risos].

Por que atribuímos essa força ao feminino? Shakti é considerada uma força feminina porque é responsável pela criação, está relacionada à capacidade de gerar uma vida. Mas ela faz parte da essência humana e está presente em todo mundo, assim como Shiva, que é a energia atribuída ao masculino. Uma não existiria sem a outra.

Se as duas são importantes, por que nos acostumamos a valorizar apenas características associadas ao masculino? Tem a ver com o que entendemos por liderança em sociedades patriarcais. O modelo que prevalece exagera demais nos valores masculinos. É fundamentalmente hierárquico, individualista e acredita no mecanismo de punição e recompensa. Mas isso está mudando. A humanidade já sofreu demais as consequências dessas características e, aos poucos, está começando a entender que o futuro precisa ser mais feminino, estruturado a partir do cuidar e nutrir.

Falando assim, parece que todos os valores associados ao masculino são ruins… De jeito nenhum. Características como lógica, foco, estabilidade e racionalidade costumam ser atribuídas ao masculino e são fundamentais para todos nós. O problema é o desequilíbrio. Desconsiderar o feminino ao longo da história fez com que o mundo se tornasse hipermasculino, mas se o extremo oposto tivesse acontecido, provavelmente estaríamos discutindo os problemas de uma sociedade hiperfeminina, pautada em características como carência, dependência, dispersão e irracionalidade.

Mas classificar essas características como masculinas ou femininas não ajuda a reforçar estereótipos de gênero? Feminino e masculino são apenas palavras que usamos para designar campos opostos, assim como o yin-yang da filosofia chinesa, ou a noção de racionalidade e emoção. O problema não está nessa polaridade primária, mas no juízo de valor que se faz sobre ela. Não existe melhor ou pior. Existem seres completos e incompletos. Equilíbrio e desequilíbrio.

O mesmo desequilíbrio que observamos na sociedade acontece no indivíduo? Sim. Homens e mulheres estão desconectados de um aspecto vital de sua humanidade: suas qualidades inatas femininas. É como escolher entre inspirar e expirar. Não parece possível, certo? Isso quer dizer que estamos exercendo apenas metade do nosso ser e que praticamente não funcionamos, já que a energia só flui quando as duas metades são alavancadas. Precisamos desenvolver o feminino negligenciado e invisibilizado e trazê-lo para o equilíbrio.

Você já se sentiu invisibilizada por ser mulher? Sinto isso constantemente e é engraçado como ter dividido a autoria do livro com o Raj me proporcionou viver inúmeras situações em que essa invisibilidade ficou ainda mais evidente. Nós viajamos o mundo para dar palestras sobre o livro e, apesar de ser a pessoa que mais fala nessas ocasiões, perdi a conta das vezes em que escutei, meio por acaso, pessoas dizerem que tinham acabado de ver um homem dar uma palestra ótima. Sim, muitas vezes as pessoas simplesmente não se atentam para a minha presença no palco, ao lado dele. Outra situação clássica, que a maioria das mulheres já deve ter experimentado, é dar uma ideia durante uma reunião e ser completamente ignorada, ao passo que, minutos depois, um homem repete a mesma coisa e não só é ouvido, como leva o crédito.

Você se considera feminista? O feminismo nada mais é que a luta por equidade entre os gêneros, então sim: sou com certeza feminista. Mas tenho críticas ao movimento feminista. Acho que a abordagem escolhida é muitas vezes equivocada, pois exclui os homens da conversa e faz com que uma luta justa e legítima seja percebida como uma guerra entre os sexos. Entendo que certos momentos inspiram certa agressividade, mas não é uma boa estratégia. Cabe às mulheres transformar a ordem vigente do mundo: eliminar o poder sobre o outro e construir o poder com o outro.

Qual é a diferença entre esses dois tipos de poder? O poder sobre o outro tem uma relação direta com o ego, depende de uma classificação externa sobre quem é maior, melhor, mais forte ou mais rico. É um recurso finito e não passa de uma ilusão. Nos acostumamos a pensar que, para ter poder, precisamos tirá-lo de alguém ou de algum lugar. É como se existisse um rio dentro de cada um de nós e a gente insistisse em morrer de sede. Quando o poder verdadeiro é exercido, ninguém tem que perder para alguém ganhar. Pelo contrário: as capacidades de todos são alavancadas para um bem comum. O poder surge quando entendemos que não faz sentido se defender, nem se promover, nem se sentir ameaçado, porque a força que precisamos está dentro de nós.

Faz todo sentido perseguir esse estado de presença e autoconhecimento, mas não parece utópico falar sobre isso quando as mulheres ainda estão lutando por direitos básicos, como andar na rua sem ser assediada ou ter equidade salarial? Não existe outra alternativa. O mundo não suporta mais disputas de poder. Entenda que não se trata de deixar de lutar, mas de investir energia na luta certa: propor um novo modelo de sociedade, que nos livre das nossas tendências destrutivas. Precisamos mostrar a todos – e lembrar a nós mesmas – que o que trazemos com a gente é poderoso, forte, diferente. Não é inteligente ficar brigando pelo que já existe e não funciona; o que nos trouxe até aqui não nos levará adiante. Tenho certeza de que somos plenamente capazes de elaborar algo mais inclusivo, com resultados positivos para todo mundo.

Seu trabalho como coach é uma forma de incluir o mundo corporativo nesse processo de elaboração? Meu objetivo é ajudar a formar líderes e organizações mais conscientes. Essa reflexão sobre o poder autêntico, que acabamos de discutir, é algo que trabalho bastante. Costumo perguntar aos CEOs: “Se não houvesse esse cargo no seu cartão de visitas, você seria capaz de entrar em uma sala e ser respeitado da mesma maneira? Teria o mesmo tipo de resposta?”. Normalmente concluímos que não. E aí começamos a desenvolver o que está faltando, que é essa liderança feminina que precisa emergir no mundo do trabalho.

A liderança feminina é necessariamente exercida por mulheres? Não, porque não adianta nada ter uma mulher no comando com os mesmos princípios hierárquicos, centralizadores e individualistas que costumamos associar ao masculino. Todos nós conhecemos mulheres que agem assim e os resultados nunca são positivos para elas ou para os que estão ao seu redor. O que precisamos exercitar, em pessoas de ambos os sexos, é uma gestão mais horizontal e humana, com empatia, ética, propósito e compaixão.

Estamos evoluindo? O que mudou desde que você deixou seu último emprego no mundo corporativo? Essa conversa sobre repensar o capitalismo e criar um sistema mais humano e consciente não existia há dez anos, quando pedi demissão. Ninguém se preocupava com a felicidade dos profissionais, não se falava em engajamento, nem em propósito. Hoje isso é um tema recorrente, então penso que sim, evoluímos bastante. É um movimento muito relacionado a esse mo-mento da era digital, que tem levado a economia para uma nova fase. O crescimento do empreendedorismo entre os jovens é um bom sinal. Eles não carregam a carga ultrapassada dos negócios antigos, que se baseavam em uma visão que agora consideramos egoísta e mesquinha. Pelo contrário: prosperam com o poder de novas ideias e funcionam como criadores que estão reimaginando o mundo, em vez de mudar as instituições que já são cheias de bagagem e menos capazes de se adaptar aos novos tempos. Claro que cada país está em um estágio diferente. Alguns avançaram mais nesse sentido, outros, menos. Mas acho que é uma tendência mundial abandonar estruturas cristalizadas, reavaliar nossas métricas de sucesso e repensar os modelos de trabalho, apostando em relações pautadas por esses valores tradicionalmente atribuídos ao feminino.

Por que essa mudança não chegou na política? O Brasil acabou de eleger Jair Bolsonaro como presidente, um ex-capitão do exército que opera em uma lógica absolutamente masculina: é agressivo e acredita no poder das armas, não do diálogo. Trump, como presidente dos Estados Unidos, tem um estilo bem parecido. Por que continuamos apostando nesse modelo de liderança? Porque, apesar de tudo que evoluímos como espécie humana, continuamos acredi-tando na lei da selva, que estabelece um cenário de escassez de recursos no qual somente o mais forte será capaz de sobreviver. É um conjunto de crenças extremamente desatualizado, que nos impede de superar convicções como “não somos o suficiente”, “não temos o suficiente” e “não há o suficiente para todos”. Isso aparece especialmente na política, pois ainda há a ilusão de que os políticos precisam nos proteger e garantir que a gente ganhe a disputa. Bobagem. Uma investigação mais profunda revelará que não há vitórias sustentáveis enquanto houver perdedores, porque somos todos interligados e interdependentes.

Que recado você deixaria para as brasileiras que estão apreensivas com esse novo governo e sua ameaça de retrocesso? Não tenham medo. Não há tempo para se comportarem como vítimas indefesas. Se fortaleçam para lutar contra as injustiças e concentrem-se em encontrar soluções que funcionem para todos. Sejam agentes de transformação em suas comunidades e encorajem as pessoas que estão a sua volta. É preciso evoluir e ser a mudança que queremos ver no mundo, como disse Mahatma Gandhi. As crises trazem perigos, mas também oportunidades. Encarem essa eleição como um chamado para enfrentar medos profundos e reivindicar o verdadeiro poder. O caminho a ser percorrido é difícil, mas tenho certeza de que todos sairão desse processo fortalecidos.