Um time de ativistas mostra como a arte pode transformar o discurso embrutecido e o preconceito em torno do hiv

Sentado em uma cadeira de frente para outra, em uma calçada, o ator e performer Kako Arancibia segura uma placa em que se lê: “Vamos conversar sobre hiv e aids”. “Vem gente de todo tipo. Já teve morador de rua, pastor, adolescentes que estão começando a transar, mas a maioria são gays ou ‘homens que fazem sexo com outros homens’”, diz, citando a terminologia oficial do grupo de homens que transam com homens, mas não se definem como gays.

Kako idealizou as performances quando conheceu o trabalho da artista Eleonora Fabião, que convida pessoas a conversarem sobre qualquer assunto nas ruas. O ator, que defende ser impossível separar a arte do seu corpo, viu a oportunidade de disseminar informações e mostrar outras realidades sobre as vivências soropositivas. “A arte me fez enxergar que não dá pra fingir que o hiv não existe, isso atravessa meu corpo o tempo inteiro, minhas relações, minha subjetividade”, explica.

Os diálogos seguem caminhos diversos: desde a explicação da diferença entre hiv e aids (um é o vírus, o outro, a doença) até confissões. Ainda, segundo Kako, muita gente que aparece esperando uma conversa pesada se surpreende com a leveza que o assunto pode ter. “De repente, você vê gente falando sobre aids e dando gargalhada. Não é o que se espera da narrativa da doença, que é sempre regada a tragédia, dor e sofrimento. Acho que existe uma potência nesse contraste.”

“A arte me fez enxergar que não dá pra fingir que o hiv não existe, isso atravessa meu corpo o tempo inteiro”

Kako Arancibia, ator

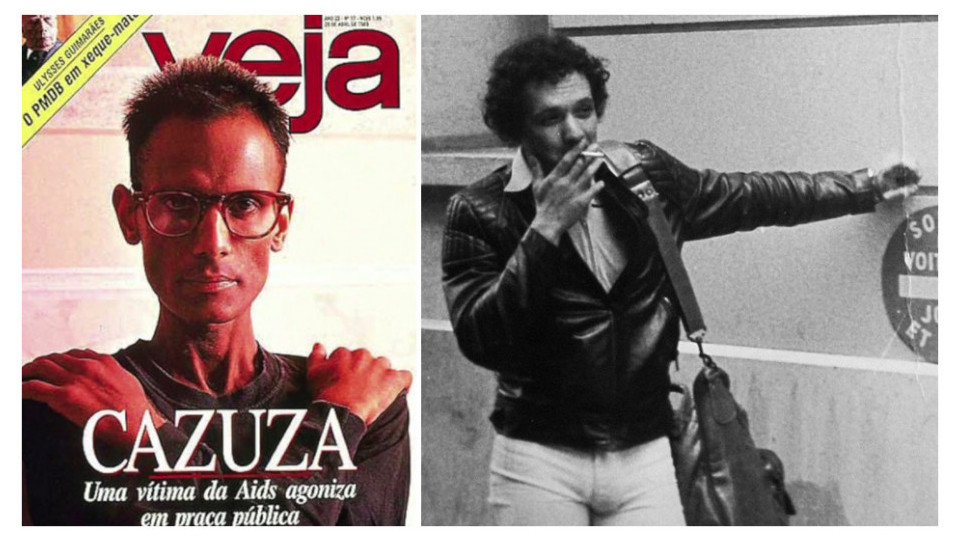

Apesar disso, o medo é um tema recorrente. “Percebo nas pessoas um medo cego. É tão forte, é quase um transe que faz com que elas não acompanhem a realidade”, diz o ator. A capa da revista Veja que, em 1989, retratou um Cazuza magro e debilitado, ainda cerca o imaginário de muita gente quando o assunto é hiv/aids. Mesmo que a nova geração não tenha vivido o ápice da epidemia, durante a década de 1980 até meados dos anos 1990, o estigma social permanece — e é replicado em diversos meios.

Cada vez mais, artistas como Kako, que vivem com o vírus, usam a arte como ferramenta poderosa para romper esse padrão e buscam o protagonismo das narrativas sobre o hiv, mostrando que é possível criar uma nova forma de acolher pessoas e olhar para a infecção. “A arte tem outro nível de alcance porque chega ao cotidiano”, acredita a cantora Maria Sil, que está em fase de produção do seu novo EP A Carne, A Língua, O Vírus, que vai aprofundar as conversas iniciadas no EP Húmus.

LEIA TAMBÉM: Você sabe o que é transar sem medo? Jornalista relata sua experiência com a PrEP e o Truvada

Ela conta que, morando na Baixada Santista, em São Paulo, longe dos grandes pólos, teve dificuldade em encontrar centros de acolhimento quando recebeu o diagnóstico. A música foi uma forma de lidar com a questão — como quando um diretor de teatro com quem Maria Sil trabalhava expôs a sorologia dela para os colegas. “Quando voltei aos ensaios, cantava a letra de ‘Olhos Amarelos’ na cabeça, foi um mantra para mim”, diz, referindo-se à canção que compôs sobre o tema. “A música ajuda as pessoas a se sentirem acolhidas, chega em um território que as ONGs, por exemplo, muitas vezes não conseguem por conta dos baixos recursos, ou em regiões sem espaços de acolhimento.”

A cantora, que antes se apresentava como Silvino, fala ainda das dificuldades de ser uma artista transvestigênere (termo que une o significado das palavras travesti, transsexual e transgênero) no campo do hiv. “Para um discurso ser validado e haver uma escuta, há um perfil de corpo muito determinado: branco, heteronormativo, bonito”, diz.

Ativista da Resistência (corrente do PSOL) e do coletivo Loka de Efavirenz, cujas ações misturam arte, política e humor, Carlos Henrique de Oliveira está produzindo seu terceiro livro, que une vivências da aids e filosofias de matriz africana. “Pela literatura você acessa um nível de subjetividade com o leitor que é difícil atingir em assembleias e falas do movimento social.”

Morte ao "invasor"

Ativistas como Herbert Daniel, morto em 1992, já ousavam questionar esses padrões em uma época que a aids ainda era um mistério insolúvel. “Daniel usava a literatura para provocar um deslocamento em torno do termo HIV/AIDS (grafado em maiúsculo) e do que pode significar “hiv/aids” (em minúsculo*), justamente para diminuir o peso. A infecção não pode roubar o protagonismo da vida de um indivíduo, resumir um corpo a um diagnóstico”, explica Ramon Fontes, mestre em cultura e sociedade, doutorando em literatura e cultura, além de pesquisador do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Cultura e Sexualidade (NuCuS), da UFBA.

LEIA TAMBÉM: Premiada HQ autobiográfica do suíço Frederik Peeters fala sobre amor, respeito e convivência com o hiv

No ensaio “Aids e suas metáforas”, de 1988, a escritora Susan Sontag se preocupava com o uso de metáforas de guerra — “luta”, “batalha”, “vírus invasor”. A questão ainda ressoa e é tema de debate entre pessoas como Aline Ferreira, ativista e parte do núcleo de articulação do Loka de Efavirenz. “Essa linguagem foi nos condicionando a enxergar o ‘inimigo’. Algumas vezes, esse inimigo é o vírus, outras vezes é o corpo que carrega o vírus. E, como todo inimigo, ele deve ser combatido e eliminado”, explica. Em Azul, coletânea de crônicas lançada de forma independente, a ativista transcende a questão da sorologia. “Não é sobre a aceitação do hiv, é sobre cuidar de quem nós podemos nos tornar em nossa caminhada, saber reconhecer nossos talentos.”

E a discussão ganha novas formas quando artistas como Gabriel Estrela, o Gaê, assumem uma postura diferente em relação ao ativismo. O músico e influenciador digital, que lançou recentemente seu single “Ipê Amarelo” no programa Conversa com Bial, decidiu transformar o Projeto Boa Sorte, seu antigo canal sobre saúde sexual no YouTube, no Som de Gaê, sobre música. “Quando eu, que vivo abertamente com hiv, decidi não mais falar disso, mas produzir minha arte, coloquei aí uma nova questão”, afirma. “O discurso caía muito no lugar de: ‘O Gabriel transformou uma tragédia em um projeto lindo’. Mas, e se eu abandonar essa narrativa e quiser falar de outros aspectos da minha vida? Deixo de ser valioso?” Para Gaê, o fato de viver com hiv, trabalhar e se sustentar já configura por si só um ativismo. “Para pessoas que vivem com hiv, sobreviver e, sobretudo, viver bem é uma declaração política muito forte, ainda mais no momento atual.”

Políticas da invisibilidade

Para Aline, algumas situações cotidianas mostram como as populações marginalizadas são pragmaticamente afetadas. “O tratamento do hiv não é só sobre tomar um comprimido, mas sobre conseguir morar, ir e vir, se alimentar, ter uma rede mínima de apoio", diz. "Por ter sido desenvolvida por pessoas que estão longe de sofrer violências estruturais como o racismo, as políticas de aids não levam em conta toda essa complexidade. Na bula do medicamento Darunavir está escrito: não consumir em jejum. Parece simples, mas, no país da fome, se alimentar todos os dias é um privilégio. Isso é necropolítica, já que determina quem vive e quem morre”, afirma ela.

“O tratamento do hiv não é só sobre tomar um comprimido, mas sobre conseguir morar, ir e vir, se alimentar, ter uma rede mínima de apoio”

Aline Ferreira, ativista

Carlos complementa: “Com a política de aids que conquistamos, conseguimos reduzir a mortalidade nos últimos anos, porém, entre negras e negros essa diminuição foi muito mais tímida do que entre brancos.”

Segundo o Boletim Epidemiológico hiv/aids, do Ministério da Saúde, as mulheres negras são as que mais morrem em decorrência da aids, apesar de não serem as mais afetadas. Em 2017, 39,2% das mortes ocorreram entre brancos, enquanto o índice entre os negros foi de 60,3%. “Em 2017, as proporções observadas dos casos de aids foram de 57,3% e 61,1% entre homens e mulheres negras, respectivamente”, aponta o boletim.

O conservadorismo crescente na política também contribui para os problemas de invisibilidade e desinformação em torno da questão. Em maio, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que retirou o termo “hiv/aids” do nome do departamento responsável pela questão no Brasil, rebaixando a área a uma coordenadoria. “A gente esperava mais empenho, investimento, pessoas engajadas”, diz o infectologista Ricardo Vasconcelos, coordenador do SEAP hiv, do Hospital das Clínicas da FMUSP. “Mas o que vemos é que o governo não está dando a real importância que a questão pede.”

Enquanto os discursos seguem duros, estigmatizados e, muitas vezes, equivocados sobre hiv/aids, a arte torna-se, cada vez mais, instrumento potente de informação, conscientização e acolhimento, seja na poesia de obras como Tente entender o que tento dizer, coletânea organizada pelo poeta Ramon Nunes Mello; em peças de teatro, como O segundo armário, baseado no livro do psicólogo Salvador Correa; ou no cinema, em documentários como Carta para além dos muros, do diretor André Canto.

O performer Kako Arancibia cita, ainda, Plínio Marcos ao falar que todo ser humano tem um núcleo macio de sua sensibilidade, mas que já foi endurecido pela vida e pelas violências sociais. “Do jeito como as coisas estão configuradas, as pessoas ficaram embrutecidas nesse campo”, acredita. “A arte tem o poder de amolecer essa dureza e acessar as pessoas por meio de um discurso que não é o médico ou o das reportagens alarmistas, porque ela nos atravessa de uma maneira mais sensível.”

*Em respeito ao conceito criado por Herbert Daniel, a Trip adotou nesta matéria a grafia de hiv em letras minúsculas

Créditos

Imagem principal: Adriano Milan/Divulgação