Homem perde a mulher em acidente e descobre na meditação uma maneira de superar a depressão

Um homem perde a mulher em um acidente brutal e desce ao inferno. Quase um ano depois, descobre na prática da meditação uma maneira de superar as ondas de depressão

Na manhã de 1o de abril de 2013, acordei com uma mensagem de texto de uma amiga no Rio me dizendo para ligar “agora”. Eu estava em Nova York. Disquei o número dela. Em meio a uma histeria, a gemidos guturais que jamais vou esquecer, ela disse que minha mulher havia morrido. Entre seus soluços, pude entender que minha esposa tinha sofrido um acidente com sua bicicleta, atropelada por um ônibus numa rua do Leblon.

Uma dor – mais do que uma dor, uma convulsão, uma agonia, com falta de ar – brotou de dentro de mim. Caí da cama e me contorci no chão. Abracei um travesseiro e, soluçando incontrolavelmente, fingi que era Gisela. Levantei, e com dificuldade fui até o hall de entrada do nosso apartamento. No canto havia um manequim que eu tinha comprado para ela no Natal anos antes. Nele havia a saia xadrez da Uniqlo e o blazer de veludo cotelê azul-claro de Gisela. Passei meus braços em volta dele, lutei derrubando-o no chão e o abracei com força, esperando que pudesse ganhar vida e tornar-se ela.

Assim começou o ano mais difícil da minha vida. Em choque.

O mundo era um lugar novo e desconhecido. Eu não queria estar aqui.

Fui a um bom terapeuta, li vários livros sobre dor, perda, depressão. Passei a tomar ervas medicinais antidepressivas, comia razoavelmente bem, fazia muito exercício, dormia o melhor que podia. Nada parecia ajudar. Eu me sentia sem esperança.

Em um ou dois meses comecei a beber. Três quartos de uma garrafa de vinho por noite, que eu bebia lentamente, geralmente ao escrever. Não era a quantidade que me preocupava, mas o círculo vicioso. Eu estava deprimido, bebia sozinho, chorava. Adquiri um novo tipo de dor de cabeça, a terrível “dor de cabeça

de tanto chorar”. Acordava de manhã com uma ressaca de vinho e lágrimas, ansioso para que o dia terminasse e eu pudesse abrir a próxima garrafa e começar de novo.

E havia a parte sexual. Já li que no auge da dor não é incomum ter o desejo intensificado. Vivenciei isso de maneira voraz, dolorosa. Minhas noites tristes consistiam de vinho, masturbação, autopiedade. Foi assim que grande parte de 2013 transcorreu: conhecendo uma tristeza que eu jamais poderia ter concebido. Por um lado, eu queria que a dor diminuísse. Por outro, nas profundezas da minha dor, Gisela estava mais viva.

Normalmente, quando a vida se torna um desafio, combatemos com coragem, arregaçamos as mangas e trabalhamos mais. O luto é passivo. É um passeio em que você não tem controle.

Gisela e eu nos conhecemos em Nova York, em 2001. Ela era de São Paulo; eu, de Los Angeles. Senti algo incontrolável desde o momento em que a conheci. Para ela demorou um pouco mais. Passamos o Carnaval de 2002 juntos em Veneza, fomos a Milão e Roma, nos apaixonamos. Mudamos para Nova York, casamos em 2004. Tivemos uma vida maravilhosa, viajamos por toda parte, trabalhamos duro. Ela dirigia programas de TV e documentários; eu escrevia para revistas, livros. No centro da nossa relação havia uma enorme curiosidade e amor pelo mundo. Ensinamos um ao outro sobre lealdade e intimidade, sobre como compartilhar o espaço. “Vamos envelhecer juntos”, ela dizia.

Dez meses antes de ela morrer, tive uma crise de meia-idade. É demorado e complicado falar disso, mas o fato é que não estávamos juntos no momento da sua morte. Havia tanta coisa que tínhamos para resolver. Tanta coisa que estávamos resolvendo.

Durante a maior parte da vida eu me orgulhei de viver o momento. Viajo, surfo, pratico ioga, conheço novas pessoas. Mas a nova narrativa que foi incorporada à minha cabeça era a antítese daquilo. Fiquei preso à ideia de que eu tinha sido injustiçado, que o mundo era terrível. E eu não queria sair dessa ideia: tinha ganho o direito de ser negativo, de fazer o papel de vítima.

Em fevereiro deste ano, fui à Austrália por dois meses. Os novos ambientes me fizeram bem em todos os sentidos. Eu escrevia, surfava, ouvia uma voz na minha cabeça dizendo: “Aguente firme, tenha fé, a vida vai melhorar, Gisela gostaria de vê-lo feliz”. Comecei a me cuidar novamente.

Uma noite, contei a uma amiga tudo o que tinha acontecido. “Havia tantas questões pendentes entre Gisela e eu”, eu disse. “Agora só me resta esse monólogo com o céu.” O rosto dela se iluminou. “Você já tentou meditar?”, ela perguntou. E me contou de rompimentos infelizes pelos quais ela tinha passado, sua luta contra a depressão, e como a meditação deu-lhe novas perspectivas. Ela se tornou capaz de ficar mais desapegada, centrada, menos desarticulada no controle das emoções.

Alguns dias depois, outro amigo sugeriu meditação. Tomei como um sinal.

Em março, participei de um workshop de meditação védica por três dias. Já tinha tentado meditar antes, mas nunca achei que estivesse fazendo a coisa certa. Eu tinha conversas intermináveis na mente. O workshop ensinou que isso é bom, a questão é observar os pensamentos, aceitá-los, e em seguida, delicadamente, orientá-los com amor em uma direção tranquila. Não há o verdadeiro certo ou errado; é o olhar interior que conta. E fazê-lo todos os dias.

Para mim, a tristeza tem destacado a necessidade humana de escapar – através de sexo, drogas, esporte, TV, filmes, música. A meditação acessa algo semelhante, um lugar onde o tempo avança, onde nos esquecemos de nós. Tenho meditado todos os dias no último mês. E definitivamente tem me ajudado. Os momentos sublimes são poucos, mas, com a prática, eles acontecem com mais frequência, e duram mais.

É o suficiente para me manter.

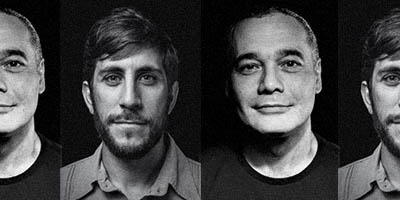

*Jamie Brisick, 48, surfista que se tornou escritor e fotógrafo e vive em Nova York. Gisela Matta era diretora de TV e morreu em abril de 2013