Garota de praia nos anos 70, atleta olímpica nos 80, 4 casamentos. Isabel desafiou convenções na vida pessoal e na carreira como esportista. Aos 56 anos, o relato franco de uma mulher forte e livre

Pela pele, ótima, não se diz. Mas ela não usou filtro solar, não usou mesmo. A garota de Ipanema nascida em 1960, neta de Geraldo Barrozo do Amaral, o Dodô, boêmio eternizado em crônicas de Manuel Bandeira como “o Bom Gigante”, cresceu até o 1,81 metro, tall and tanned – “alta e bronzeada”, como nos primeiros versos da versão em inglês do clássico de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Em 1971, quando Leila Diniz chegou de biquíni com seu barrigão de oito meses e chocou os caretas da praia, Maria Isabel Barroso Salgado Alencar já estava pela área, exposta aos primeiros raios de desbunde do Posto 9.

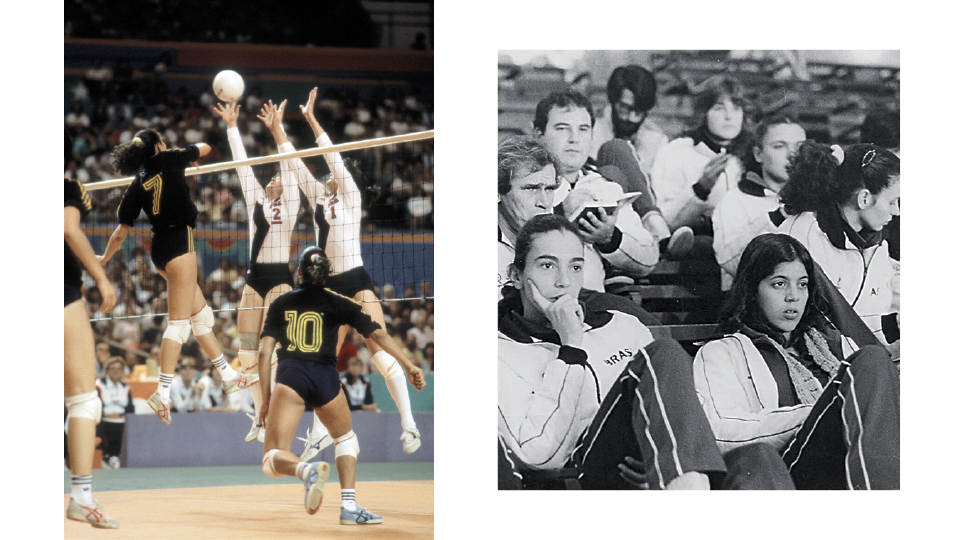

Pouco depois, a menina que tomou gosto por atividades físicas a partir do contato com o mar trocaria os três sobrenomes por identidade própria. Como “Isabel do vôlei”, esportista e mulher independente, se jogou no mundo. Engravidou pela primeira vez aos 17 anos, casou, descasou em pouco mais de um ano e foi jogar uma temporada na Itália, sozinha com um bebê. Na volta ao Brasil, apontada como primeira “musa do vôlei” nacional, conquistou seu espaço com cortadas certeiras e postura altiva. Rotulada de rebelde, falou alto com técnicos e dirigentes, disputou dois Jogos Olímpicos (Moscou 1980, com a seleção feminina de vôlei que disputou uma Olimpíada pela primeira vez, e Los Angeles 1984), emocionou uma geração de torcedores brasileiros, migrou das quadras para as areias e bateu forte na bola em competições oficiais até os 37 anos.

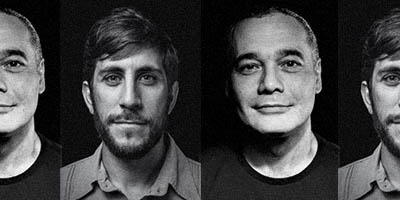

Nessa trajetória, jogando até o sexto mês nas gestações, pariu e criou toda uma linhagem de talentos do vôlei de praia, único esporte olímpico em que o Brasil ganhou mais medalhas que qualquer outro país. Três dos quatro filhos biológicos de Isabel seguiram seus passos como jogadores de destaque nas areias: Maria Clara, 33 anos, Pedro Solberg, 30, e Carol Solberg, 28 (a mais velha, Pilar Salgado, 37, trabalha como figurinista de cinema). Grávidas, Maria Clara e Carol devem passar agosto entre fraldas e mamadas. Pedro, que em 2008, aos 22, foi o mais jovem campeão do circuito mundial, superou uma falsa acusação de doping por esteroide em 2011 e vai competir nos Jogos Olímpicos Rio 2016 em dupla com Evandro Júnior.

Aos 56 anos, avó de três crianças, solteira depois de quatro casamentos, Isabel se prepara para torcer em casa pelo filho no maior evento esportivo do mundo, justamente em um momento em que o país e a cidade vivem “um turbilhão de questões complicadas”: “Como é que você dá festa em um momento desses, em que há motivos para estar de luto?”. Ela vai finalizar uma série de reportagens com atletas brasileiros para o Fantástico, da TV Globo, e um programa para o canal Mais, da Globosat, em tempo de apoiar o filho na competição. “Quero poder estar perto nessa hora tão importante.”

Isabel reluta em falar sobre o assunto, mas há um ano adotou o adolescente Alison, negro, de Ribeirão Preto, com quem mora em seu apartamento em Ipanema. “Eu fico com vergonha, parece um pouco autopromoção, ‘olha como eu sou legal’... Por favor, coloca isso de um jeito discretinho”, pede, antes de reproduzir, com brilho nos olhos, alguns diálogos que tem com o menino de 14 anos. “Outro dia eu perguntei: ‘Vem cá, você se sente adaptado, Alison?’ E ele falou: ‘Até demais’ [risos].”

As longas caminhadas diárias pela orla lhe garantem o equilíbrio essencial – ocasionalmente, viram corridas, a depender do ânimo e do joelho. “Gosto de andar para pensar na vida. Que é uma merda envelhecer, é. Tem perdas visíveis e perdas invisíveis. Mas a gente vai caminhando.”

Para a mente, há três anos, Isabel toma aulas de piano, conectando aspectos motores e criativos – um pouco como na sua história de atleta que sempre se viu mais atraída pelo mundo cultural do que pelos assuntos esportivos. “A música tem esse poder sobre mim. Me sinto muito jovem internamente, vibro com coisas simples.” O corpão rijo e sequinho – 71 quilos – é mantido com 3 horas semanais de balé clássico. E o protetor solar, que sua geração não usava – “a gente ia à praia para se queimar” –, virou companheiro de todas as horas.

Tpm. Em programas de TV, você já criticou a obsessão da mulher brasileira pela juventude. Como você lida com a vaidade? Isabel Salgado. Não é que eu critique a obsessão por juventude. Acho horrível ter celulite, fico preocupada e estressada quando as viagens de trabalho me afastam do exercício por mais de um mês. Mas no Brasil rola uma loucura na qual não pretendo entrar. Não há como uma mulher de 55 querer parecer que tem 40 anos. Ou 30, como algumas pretendem... Eu estou envelhecendo, pô! Quero ser uma mulher de 57 anos na melhor forma possível, mas dentro da realidade. Minha geração ia à praia para se queimar. E durante muito tempo, já adulta, usei protetor solar, mas só dentro da bolsa [risos]. Tive muita sorte, não tenho muitas manchas. E não gostaria de ter. Sou vaidosa, mas de um jeito diferente do que se convenciona. Talvez com a intenção de parecer que não tenho a intenção [risos].

Você foi provavelmente a primeira a receber o duvidoso título de “musa do vôlei”. Como encarou isso na época e como vê hoje? Hoje é politicamente incorreto ser musa. Na época, eu não tinha nada a favor nem contra. Quando me chamaram para fazer uma capa como “musa do vôlei”, era raro ter mulheres na capa de revistas como a Veja, por exemplo. Inicialmente, não quis: era meu dia de folga e eu estava a fim de ir à praia! Acabei topando e aquilo teve um desdobramento quase instantâneo. No dia seguinte, me chamaram para fazer um comercial. Não havia ainda o questionamento feminista – eu só achava aquilo cafona. Lembro de posar com uniforme de jogo e chegarem com um shortinho de Lycra verde, “agora queremos fazer Isabel à vontade”. Eu disse que não iria fazer. Depois, outra publicação me propôs fazer fotos, com cachê. Era para um primeiro número, eu, ingênua, topei. E só na hora das fotos percebi que seria uma nova revista de mulher nua. Posar com dedo na boca? Eu dou gargalhada, né? “Pô, mermão, isso não vai rolar”, avisei. Mas, naquele momento, não vou negar, [a capa de Veja] foi bom para divulgar o nosso esporte. O Brasil tinha perdido a Copa de 1982 no futebol e o basquete também passava por uma fase difícil. Quase do dia pra noite passamos a ter ginásios lotados no vôlei, que também tinha uma ótima geração no time masculino.

Na condição de mãe de duas jogadoras de vôlei de praia, que atuam com o corpo mais exposto, como você vê a obsessão da mídia por fotos fechadas na bunda e a exploração de imagens sensuais de esportistas? É, antes de tudo, mau gosto. O fato de alguém estar jogando não quer dizer que você pode tacar a câmera no traseiro dela, né? Esse lado da exploração é cansativo. Mas tem fotos de jogo que se justificam, é normal. Minhas filhas sempre lidaram bem com essas questões, não se deixaram engolir por isso. [Viver com o corpo mais exposto] Faz parte do estilo de vida delas. E, por vontade própria, nunca toparam posar nua ou coisa do gênero.

Você conversou com suas filhas a respeito de assédio sexual no meio esportivo? O assédio pode ocorrer em qualquer ambiente. O único episódio que lembro de ter vivido foi em um cinema. Estava cochilando e, ao acordar, percebi um cara na fileira da frente se masturbando. Berrei na hora! Eu não sofri assédio em nenhum momento, talvez por ter me destacado desde cedo. O fato de eu ser uma atleta conhecida me protegeu, e de alguma maneira deve ter protegido minhas filhas também. Era um outro tempo. Havia um estigma de que esporte era reduto de mulher feia ou de homossexual. Eu convivi com muitas meninas gays, mas havia tantas no vôlei quanto na praia ou em outros ambientes. Lembro quando descobri que a Jacqueline [Silva, que viria a ser sua parceira no vôlei de praia] tinha uma namorada. Já éramos amigas, mas eu não sabia. “Jacque, tão falando isso...” E ela disse: “É verdade”. Meu espanto na época foi uma reação cultural, que logo ficou pra trás. Hoje o mundo é outro, claro.

“Sou vaidosa, mas de um jeito diferente do que se convenciona. talvez com a intenção de parecer que não tenho a intenção”

Isabel Salgado

Como foi optar pelo esporte numa família de tradição intelectual? Talvez a minha avó Antonieta, uma pessoa muito à frente do tempo dela [sob o pseudônimo Leda Rios, escrevia poemas e circulou no ambiente literário carioca dos anos 20], visse como algo menor. Uma coisa “humm, ela joga bola...”. Mas eu não estava preocupada com isso, nunca tive baixa autoestima. O fato de viver em um ambiente familiar sem esportistas até ajudou um pouco. Não tinha pressão, aquela coisa de pais que buscam superar frustrações na carreira esportiva dos filhos. Meu pai [Antonio] nos levava à praia bem pequenas e ia para a água com uma de cada vez. Eu adorava entrar no mar de ressaca – que, na verdade, não devia ser tão ressaca assim, aos meus olhos de menina é que as ondas pareciam enormes. Ele me botava para mergulhar, me puxava, “agora vamos para o fundo”. Lembro daquela adrenalina como primeiro impulso do prazer pela atividade física que depois fui sentir no vôlei. Descobri o esporte no colégio e foi amor desde o primeiro dia. Com 12 anos, já estava treinando no Flamengo. Minha mãe [Marília] às vezes ia me ver nos jogos, mas não era aquela pessoa que conhecia todas as outras mães no ginásio. Ligava para o técnico, sim, mas para saber com quem eu iria viajar, se eu estava segura... Ao mesmo tempo, me abria a cabeça. O disco Tropicália [marco do movimento de Caetano, Gil e Tom Zé, de 1968] foi minha mãe quem me botou pra ouvir, depois de chegar tarde de um treino. Eu não gostava de falar sobre vôlei, gostava era de jogar. O esporte tem um lado que é muito fechado, bitolante. Você fica horas no ginásio, com aquelas meninas. E eu já estudava em escola só de meninas, queria ver outras pessoas, saber de outros assuntos...

E como foi a sua “formação cultural” no Posto 9 na fase do desbunde? Tinha admiração por Leila Diniz e outros ícones daquela época? Eu via essas pessoas e... assim, admirava – a diferença de idade para a Leila era muito grande [15 anos, e Leila morreu em 1972], eu era uma menina. Todo mundo circulava com naturalidade. A Regina Casé, o pessoal do Asdrúbal – lembro de ver a peça Trate-me Leão sozinha no Teatro Ipanema e ficar “nooossa!” –, o Gabeira quando voltou do exílio, o Cazuza, que eu conhecia ali da areia e um dia disseram: “Olha, ele vai cantar no Circo [Voador]” e a gente foi assistir. Claro que o Caetano era o Caetano, mas não tinha essa de alguém ser famoso – teve os que foram ficando, né? Eu ia à praia para bater papo, encontrar os amigos que não eram do vôlei. Dali saía programa. Íamos a shows no Museu de Arte Moderna e no Parque Lage, ver Hermeto Pascoal, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tim Maia, Luiz Melodia – eu tinha loucura pelo Melodia! Às vezes rolava um esquema de entrar sem pagar, passava pela coxia. Outro dia, encontrei o Alceu Valença e ele lembrou de uma noite dessas, a gente entrando pelo meio do palco e ele dizendo “pode passar, pode passar” [risos].

Você se sente privilegiada por ter se criado nessa Ipanema mítica, dos anos 60 e começo de 70? Como era o ambiente em que você cresceu? Sim. Eu não seria a mesma pessoa se não tivesse crescido nesse ambiente. Nasci em 1960, Ipanema era outra Ipanema... Morei em três lugares do bairro. Tive uma infância muito perto da praia, nos Carnavais ia com minha mãe ver a Banda de Ipanema. Minha mãe era professora, e meu pai, funcionário público. Ele fez um pouco de tudo, de assistente de fotógrafo a ator, figurante. Era do Ceará, de Sobral. Conheceu minha mãe, se apaixonou e veio pro Rio atrás dela. Ela fazia letras, estava indo pra fora estudar, mas acabaram se casando. Os pais dele não queriam que viesse, era um garoto sozinho no Rio. Mas meu avô foi muito camarada, deu uma força e o acolheu na cidade.

Seu avô, conhecido como Dodô [Geraldo Barrozo do Amaral], foi colega de boemia de Manuel Bandeira, é citado em crônicas do poeta como “o Bom Gigante”... Sim. Outro dia o Pedro Bial, que conheço desde menina – morava aqui em frente em Ipanema –, me perguntou isso. Ele conheceu minha avó, que morava junto com meus pais. Somos quatro irmãs. E menina, sabe como é, tinha sempre um bando de amigas em casa. Se somar às duas empregadas da família, era um bando de mulher! Mas em casa não havia opressão machista. Nunca nos sentimos o sexo frágil, pelo contrário. Meu pai é que era a minoria [risos].

Na sua casa havia um clima liberal? Para namorar, por exemplo? Não tinha essa de vida sexualmente livre. Pelo contrário, eu não tinha chave de casa. Mas pude namorar quem eu quis, ter os amigos que fazia, nunca houve problema com isso. Tem o mito de “ah, Isabel era rebelde quando era menina”. Eu fui expulsa da escola, umas coisas bobas, sabe? Mas havia um esforço dos meus pais no sentido de “vamos aceitar os amigos dela, são todos meio estranhos, mas tudo bem”. Tinha um deles, negro, que era da pá-virada, usava drogas, não tinha endereço fixo, era bem fora dos padrões, doidão... Eu conhecia da praia. Aí entra lá em casa esse sujeito, o Siboney, e mamãe na mesma hora ordena ao meu pai: “Traz um uísque pra ele!”. Minha mãe sempre foi muito aberta, a gente conversava de tudo. O “menina não faz isso” até aparecia, mas só até a página dois. Com minha avó eu falava até mais abertamente. Ela nasceu em 1902, mas foi de uma companhia de teatro, conviveu com Manuel Bandeira, Procópio Ferreira, Chatô...

Sabiam que você fumou maconha? Eu experimentei maconha, fumei, como qualquer adolescente. Não saí contando pra minha avó sobre isso, mas eventualmente... O fato é que nunca fui uma maconheira dedicada, nunca gostei mesmo. Me dava muito sono. Num show, com amigos, fazia sentido. Na praia não combinava. E não tinha essa de chegar em casa e acender um. Esse limites me fizeram muito bem, procurei agir assim com meus filhos também.

Você engravidou aos 17 anos, casou, separou e aos 19 foi jogar uma temporada na Itália, levando uma filhinha... Como esse final de adolescência tão movimentado afetou você? Engravidei por acidente total! Nenhuma das quatro gestações que tive foi planejada, na verdade. Eu era uma menina que jogava no juvenil do Flamengo, mas já estava na seleção. Desde que cheguei ao clube, com 12 anos, fiquei fascinada: conhecer pessoas de outros lugares, com outras histórias de vida, ouvir a menina que já transava contando suas coisas no vestiário, os palavrões que eu não ouvia em casa, esse lado mais adulto... A vida de atleta me privava de poucas coisas da adolescência. Lembro que meus amigos passavam Carnaval em Olinda, viajavam pro sul da Bahia nas férias – e eu não podia ir, por causa dos treinos. Não conhecer Trancoso era uma grande falha [risos]! Aí comecei a namorar o pai da Pilar, do time de basquete do Flamengo, um pouco mais velho que eu, 21 anos. Estava no grupo dos poucos amigos que eu tinha no esporte, junto com o Alberto Bial, irmão do Pedro, que também jogava basquete. A gente resolveu casar. Minha mãe obviamente falou [faz voz chorosa] “ai, meu Deus!”. Gostaria de contar uma história com mais rebeldia, mas foi tudo previsível. Casei e descasei. Em um ano. Tive um choque com a vida de casada: de repente minha liberdade tinha acabado. Mas a maternidade não me assustou em nada. Pelo contrário.

Me senti poderosa quando soube que ia ter filho. E a Pilar só teve impacto positivo. A cidade em que fui jogar na Itália, Modena, é pequena, tinha um lado careta. Mas foi fascinante e fortalecedor: morar sozinha – com a Pi, uma grande companheira –, estar em um lugar onde ninguém me conhecia... O técnico do time e a mulher dele gostavam de mim. “A gente fica com a bambina”, propunham, e me deixavam na discoteca com os amigos da cidade.

“Quando me chamaram para fazer uma capa como "musa do vôlei", era raro ter mulheres na capa de revistas como a Veja”

Isabel Salgado

E como foi que, aos 27 anos, você se viu já com quatro filhos – de três pais diferentes? As coisas foram acontecendo naturalmente. Eu tive poucos namorados. Quando gostava, ia logo morar com a pessoa. Se pudesse voltar no tempo, acho que teria namorado mais, curtido a juventude. Logo que voltei ao Brasil, conheci e fui viver com o pai da Maria Clara [Paulo Rufino, fazendeiro], fiquei quase quatro anos com ele. Engravidei já perto do fim da nossa história. Quando a Maria estava com 2 anos, conheci o Ruy [Solberg, cineasta], com quem morei por dez anos e tive o Pedro e a Carol. Foi um casamento muito legal, ele é um pai maravilhoso – inclusive para a Pilar e a Maria. Com essa base, joguei em vários lugares do Brasil, e deu para conciliar a filharada toda até com temporadas no Japão. Eles adoravam viajar, era um acontecimento os quatro no avião indo curtir dois, três meses de férias lá, enquanto eu ganhava minha grana. Depois disso, em outra fase, vivi dez anos com o Thomaz Koch [tenista brasileiro de grande sucesso], uma relação muito bacana. Nos separamos há mais de cinco anos, e somos amigos.

Você participou de dois Jogos Olímpicos – Moscou 1980 e Los Angeles 1984 – quando o vôlei feminino brasileiro estava longe de ser uma potência mundial. Como foi a experiência? Em 1980, eu ainda tinha 19 anos, éramos muito inexperientes, a seleção feminina do Brasil disputava uma Olimpíada pela primeira vez! A gente mal acreditava que estava ali... E, em 1984, tivemos uma derrota muito dolorosa para os Estados Unidos [que levaram ouro; o Brasil ficou em sétimo], depois de fazer 2 sets a 0. Foi tão barra-pesada! Era como se eu nunca tivesse perdido na vida, parecia que eu tinha morrido. Foi total despreparo nosso, em todos os aspectos, não só o emocional. Mas ao mesmo tempo foi emocionante: não se imaginava que a gente pudesse ganhar um set sequer das americanas. Quem entende o esporte sabe que se joga pra vencer, claro, mas também para se emocionar. Nosso grupo era muito unido. Eu e Vera Mossa somos amigas até hoje, a Jacqueline também. Somos muito diferentes, mas convivemos por muito tempo, aprontamos um tanto. Engraçado que na época achávamos “a gente faz merda pra caramba”, mas, vendo hoje, eram bobagens.

Que tipo de bobagem? Lembro que treinávamos no ITA [Instituto Tecnológica da Aeronáutica] em São José dos Campos e a Vera tinha um carro caindo aos pedaços. A gente pegava a estrada e ia até São Paulo curtir os shows no Aeroanta. Uma vez, na volta, a porcaria do ponteiro do tanque estava quebrado e ficamos sem gasolina. Três horas da manhã, paradas no meio da estrada, tivemos de voltar de carona com um caminhoneiro. Era para termos levado um esporro simples, tipo “poxa, suas idiotas”... Mas tudo ganhava outra dimensão, havia resquícios de regime militar ainda. Nossa geração teve de cortar um dobrado. Não se podia discutir salário ou premiação. “Quem é você? Você é só uma mulher!” Ouvíamos isso. Eu fui admirada porque sabia me colocar. Numa estrutura limitadora, careta, repressora, isso era interpretado como rebeldia. Hoje, olhando pra trás, acho absolutamente normal. Dar opinião, questionar escolhas e participar das decisões faz parte da vida de qualquer menina.

Você estimulou suas filhas a serem assim também? Eu dei sempre toda a liberdade e dei exemplo. Sou de uma geração em que a gente se metia em confusão no meio da rua por não aceitar ver alguém sendo agredido. Se vejo um cara querendo bater em mulher, me meto mesmo. Já fui parar na delegacia. Mas você, sendo mãe, gosta do seu filho e diz pra ele: “Pô, cara, você está indo pra um lugar cheio de bandido, não vai com esse tênis”. E, porque sabe que vive numa sociedade machista e violenta, se pega dizendo para a filha: “Pô, não bota essa roupa, você vai estar sozinha nesse lugar”. Não porque ela não tenha o direito de usar a roupa, mas você quer proteger.

Na carreira, sua postura levou a conflitos com dirigentes, punições e cortes da seleção. No fim das contas, valeu a pena? Eis uma conta muito difícil de fazer.

Tenho a noção de que a pouca idade me levou, em alguns casos, a não contestar da melhor maneira, faço essa autocrítica. Mas o balanço final foi positivo, para a minha vida, para a minha coerência e meu senso de justiça.

Como você vê a organização do esporte brasileiro hoje, em meio a tantas investigações de corrupção cercando obras, federações e dirigentes? A gente não pode viver neste país em que vivemos hoje e achar que o esporte está imune aos problemas que temos na área pública e em outros setores. Não há transparência nem indícios que nos façam pensar assim. Mas a organização do esporte evoluiu muito. Meus filhos já encontraram outras condições para ser atletas, isso é inegável.

“Meu pai nos levava à praia bem pequenas. Lembro daquela adrenalina como primeiro impulso do prazer pela atividade física”

Isabel Salgado

Problemas sempre foram esperados, mas poucos imaginariam que o Rio de Janeiro chegaria às vésperas dos Jogos Olímpicos em situação tão tumultuada. Qual a sua expectativa para o evento? A cidade ficou esquisita. Nunca tive medo de andar nas ruas, o meu medo era no máximo algo que me protegia. Mas hoje me faz mal, o medo hoje me tolhe. A ponto de, mesmo sendo visceralmente apaixonada pelo Rio, cogitar viver em outro lugar. Como é que você dá festa em um momento desses, em que há motivos para estar de luto? Mas, sem nada demagógico, eu ainda acredito que, na hora, o engajamento é capaz de superar as contradições. A competição tem essa força impressionante – vocês vão ver, a atmosfera dos Jogos Olímpicos é capaz de quebrar a animosidade.

Você vai ver seu filho Pedro Solberg competir, com chances de medalha, depois de uma suspensão por erro do laboratório do exame antidoping, que acabou o tirando dos Jogos de Londres, em 2012. Que gosto isso tem? Vai ser especial, vou lembrar dele menino. Como ele adorava esporte! Dos meus filhos, foi disparado o que mais teve certeza de que queria ser jogador, desde pequeno. O erro do laboratório [carioca Ladetec, reprovado em junho pela Wada, a Agência Mundial Antidoping] foi uma sacanagem na vida dele, uma porrada que me atingiu também. Ele veio morar comigo nessa época. Parei minha vida para ajudar a provar a inocência dele, gastamos uns R$ 100 mil com advogados e outros custos. A gente não entendia como esse teste para esteroide podia ter dado positivo no Rio, ele havia feito exames antes e depois no exterior, todos negativos. Chegamos a desconfiar de uma contaminação ao fazer tatuagem, lembro de acordar estressada pensando “foi no dentista!” Foi um pesadelo que, enfim, passou. E espero que tenha um novo final feliz em agosto.

Créditos

Imagem principal: Fernando Young