Nosso enviado passou cinco dias e quatro noites acampado no Occupy Wall Street

Nosso enviado passou cinco dias e quatro noites acampado no Occupy Wall Street e testemunhou a emergência de um tipo original de protesto. Sem líderes ou antigas palavras de ordem, o movimento que se espalhou pelo mundo pode indicar o surgimento de uma nova forma de democracia – e de consciência global

“Conferências populares não são produtos da imaginação, mas produto do pensamento que assimilou as experiências da humanidade nessa busca. Na verdade, democracia direta é o sistema de governo ideal e indisputável.” Muammar Kadhafi, O livro verde

–Mic Check

E dezenas repetem:

–MIC CHECK!

Foi meu despertador... Um sono frágil interrompido pelo microfone popular.

Alguém grita de novo:

–Mic check!

E ainda mais gente segue:

–MIC CHECK!

O primeiro recado da manhã foi transmitido da mesma forma. Alguém fala, e um coro faz eco, para que toda a praça ouça. Era algo sobre os grupos de trabalho prestes a começar, mas não tive como dar a menor atenção... estava realmente exausto – maldormido de uma noite gelada ao relento – e vagamente perplexo. É que ao abrir os olhos, a primeira coisa que vi foi o novo World Trade Center em obras. A segunda foi uma senhora grisalha que acordava ao meu lado, se desembrulhando de um sleeping bag como o meu, desejando um remelento bom dia, se apresentando com um sorriso: “Sou Betty, muito prazer”.

Estávamos em pleno ground zero dos ataques de 11 de setembro. Há redondos dez anos restos mortais eram recolhidos nos escombros no Zuccotti Park, a praça vizinha das Torres Gêmeas. Agora um tapete de gente deitada, enfiada em sacos de náilon, lonas azuis e mantas térmicas prateadas, vagarosamente se levanta nessa mesma praça. Um garoto, vítima de acne, 16 anos no máximo, abre seu cartaz na minha frente.

“BEM-VINDO À REALIDADE”, pincel atômico no papelão. Havia uma estranha narrativa, algo a ser assimilado naquela cena... Mas tudo o que consegui entregar ao bloquinho foi o dia e a hora: domingo, 16 de outubro, 8:05 da manhã.

Ainda estava moído pelo sábado deveras cheio. Aterrissei em Nova York direto para uma marcha pelo distrito bancário, que desembocou em uma grande assembleia em Washington Square e em seguida para a maior aglomeração conquistada pelo movimento até então... Separadas em dois blocos por um corredor de centenas de policiais e cercadas pela apoteose publicitária dos luminosos da avenida, cerca de 25 mil pessoas se juntaram ao pôr do sol. Não era uma mera manifestação, mas uma megaconferência de incontáveis protestos localizados, centenas de causas e tipos humanos. Poucas coisas eram capazes de unir as milhares de vozes em um só coro. As vaias para a polícia quando algum ativista era preso diante de todos; o slogan repetido em mantra “Nós somos os 99%!”; e gritos de euforia quando o luminoso das últimas notícias em Times Square reportava em caixa-alta: “Protestos de Wall Street se espalham pelo mundo”.

Foi o fatídico sábado de 15 de outubro, dia em que mais de 900 ocupações pipocaram em todos os continentes. A data, batizada como #WorldRevolution, havia sido sugerida há meses, muito antes do início da ocupação de Wall Street, pelas pontes digitais feitas entre as acampadas espanholas e árabes da primavera. Mas depois do sucesso dos manifestantes de Nova York na Liberty Plaza (outro nome para o Zuccotti Park), da contaminação em dezenas de cidades americanas e da crescente cobertura que o movimento ganhou ao longo do mês o termo occupy tomou vida própria.

Uma tendência que vai definir para sempre o ano de 2011: a indignação pública, orgânica e difusa que busca nas ruas descobrir sua verdadeira face

Essas centenas de ocupações convocadas em rede, descentralizadas, formaram a maior manifestação simultânea de uma imprevista (porém previsível) tendência global que vai definir para sempre o ano de 2011: a indignação pública, orgânica e difusa, que busca nas ruas descobrir sua verdadeira face. Que, ao longo do ano, entre quedas de tiranos e repressões violentas em países “livres”, tenta enxergar um denominador comum no descontentamento que afeta egipicios, gregos, espanhóis, americanos, ingleses e brasileiros.

Torrentes de textos, vídeos e debates dissecam esse rastilho aceso de ativismo. Serei o enésimo jornalista a dar o parecer seguro de que se trata do reconhecimento coletivo de que a democracia representativa, os sistemas políticos sedimentados são disfuncionais. E mais do que isso... não dão conta das demandas, das urgências – e da consciência colaborativa – de milhões de pessoas em um turbulento e perigoso século 21. Daí o nome que mais pegou... Indignados!

Correto? Corretíssimo. De Tahir ao Anhangabaú, indignação é mato. Mas já na madrugada que antecedia meu primeiro despertar na Liberty Square, havia algo mais sutil no ar, e talvez mais importante que a revolta. Algo que transcendia qualquer análise socioeconômica. Um senso de comunidade, de que havia algo a ser feito juntos, e que funcionava como a mão invisível que Adam Smith não previu segurando todos juntos durante as marchas. Ou na festa sem caixas de som que se tomou a Washington Square. E, sobretudo, uma mão invisível que aquecia tanta gente nas maldormidas noites em Zuccotti Park.

O segredo das assembleias é o bom-senso e um compromisso com a convergência. Concordar é uma vitória tão grande quanto convencer

Andando nas pontas dos pés entre corpos, já de volta na adormecida e abarrotada praça, tive que renunciar a qualquer falsa objetividade e aceitar a comoção. Eram moleques, adultos, idosos mal acomodados sob um vento afiado, voluntariamente. Não há barracas, proibidas em Nova York, apenas papelão e sacos de dormir. Cinco graus. Impossível não tentar escrever algo... profundo... antes de me ajeitar ao lado da ainda desconhecida senhora Betty. Mas ao descarregar o equipamento e sentir as costas latejando e uma insinuante dor de garganta, tudo que consegui entregar ao bloquinho foi um lembrete para o domingo: comprar vitaminas.

Peça pelo número

Não há muita escolha. A primeira coisa que todos fazem ao acordar no parque é ir ao McDonald’s. Uma gordurosa ironia, barata de tão adequada, é que sem a lanchonete do palhaço Ronald a ocupação de Wall Street estaria, literalmente, no aperto. É lá o único sanitário aberto ao público (24 horas!) nos arredores. Logo, não é atrás de hambúrgueres que está a fila perene, maior que a do caixa, que prostra-se ali dia e noite. Sempre um excelente lugar para fazer amigos – e influenciar pessoas. Veja o caso de Ethan e Adam, por exemplo. O primeiro é um pacífico veterano da Guerra do Vietnã ocupante da praça há duas semanas. Só pisa em sua casa em Nova Jersey a cada dois dias para banho e muda de roupa. O segundo é um moleque com o pescoço tatuado, que só ouviu falar da ocupação de Wall Street.

Em dez minutos na fila, Adam escutou histórias sobre o massacre da rebelião da prisão de Attica em 1972. Sobre como Ethan foi programado culturalmente para ir à ásia matar camponeses. E sobre como, aos 61 anos, se sente mais feliz, mais patriota, do que nunca. “Meus filhos não estão aqui”, ele diz, “mas eu estou aqui por eles”, conclui. Adam entra... sai da cabine e volta com o novo amigo para a ocupação. Jantou de graça e seguiu uma conversa da qual me separei no momento em que Ethan dizia que Adam deveria dormir na praça em nome de uma causa.

Que causa, mais exatamente? É o que pergunta uma zonza imprensa se faz o tempo todo. “Estamos aqui. Não somos claros. Acostume-se” (soa bem melhor em inglês...) tornou-se um dos slogans informais na praça. Por isso a dificuldade da imprensa em resumir a tal “causa” que mantém o acampamento vivo. Por isso a crítica lugarcomum de articulistas: “Eles não vão para a frente, pois não tem uma demanda real”. Bobagem, creiam. Não precisa nem dormir na praça para ver que demandas específicas não faltam nos cartazes e nas ideias circulando por ali.

“Limitação dos direitos políticos das corporações”, “Aumento de impostos dos milionários”, “Fim imediato das guerras”, “Fechar Guantánamo”, “Processos criminais aos fraudadores de Wall Street”, “Sistema de saúde público”, “Perdão de dívidas estudantis”, “Regulamentação ambiental severa”, “Fim dos subsídios a monoculturas transgênicas”. A lista poderia correr por parágrafos. Mas reduzir o movimento a meras cobranças é perder o ponto. E diluir o poder daquele grupo. O que parece fraqueza a muitos pode muito bem ser a força de Occupy Wall Street. Rótulo nenhum adere ao movimento. Por isso tantos se identificam.

Algo que a escritora e ativista Naomi Klein observou em sua primeira visita ao Zuccotti Park. Naomi é autora de Sem Logo, em que expõe como o culto às marcas mascara crimes corporativos, e do mais recente Doutrina do Choque, em que explica como governos criam e se aproveitam de crises para limitar direitos civis e avançar agendas impopulares. Quando ela visitou a ocupação pela primeira vez, seu discurso tornou-se um xerox de cabeceira de muito sleeping bag por ali. No microfone popular, ela disse: “Alguém falou na assembleia: ‘Nós nos encontramos’ Esse sentimento captura a beleza do que está sendo criado aqui. Um espaço aberto para todas as pessoas que querem um mundo melhor se encontrarem. (…) E vocês não colocaram uma data para encerrar a presença aqui. Isso é sábio. Somente ficando em um lugar você cria raízes. Na idade da informação muitos movimentos florescem lindamente, mas morrem rápido. É porque não criaram raízes ou planos de longo prazo de como vão se manter. Na primeira tempestade, são varridos...”.

E tempestades vieram logo nos primeiros dias. Primeiro em forma de água caindo do céu. Depois em forma de spray de pimenta e prisões pela polícia. Nenhuma delas abalaram a resistência do grupo relativamente pequeno, menos de 200 pessoas, que primeiro chegaram na praça. Alguns deles se prepararam para isso com mais antecedência, por dois meses, em reuniões e assembleias prévias. Planejaram o hardware (cozinha, barracas, computadores, geradores, câmeras) e o software (compromisso com não violência, consenso como sistema decisório, solidariedade como um conceito a ser invocado na hora das diferenças) da rede de dissenso que pretendiam formar na rua.

Toda essa preparação acontecia absolutamente invisível à mídia. Exceto aos olhos de um veículo... a revista canadense Adbusters, que não cobriu, exatamente, o evento. Mas o convocou em junho. Se não há um rosto por trás de Occupy Wall Street, há quase um anônimo pai do movimento. Um discreto designer nascido na Estônia chamado Kalle Lasn. Desde 1989 à frente da publicação, Kalle se dedica a criar uma nova consciência ativista no mundo. Já criou inúmeros movimentos anti-consumismo, anti-corporações. Assim como qualquer ocupante nega o papel de protagonista, Kalle nega a paternidade. Aliás, ele nem sequer pisou no Zuccotti Park. Nunca reclamou patente. Apenas publicou um pôster. Dispensou um manifesto. Preferiu uma pergunta e uma frase apenas: “Qual a nossa única demanda? Traga barraca”. Criou também o nome, Occupy Wall Street, e ofereceu a data. 17 de setembro, sábado seguinte ao aniversário de dez anos dos atentados das Torres Gêmeas. O resto aconteceu... digamos... naturalmente.

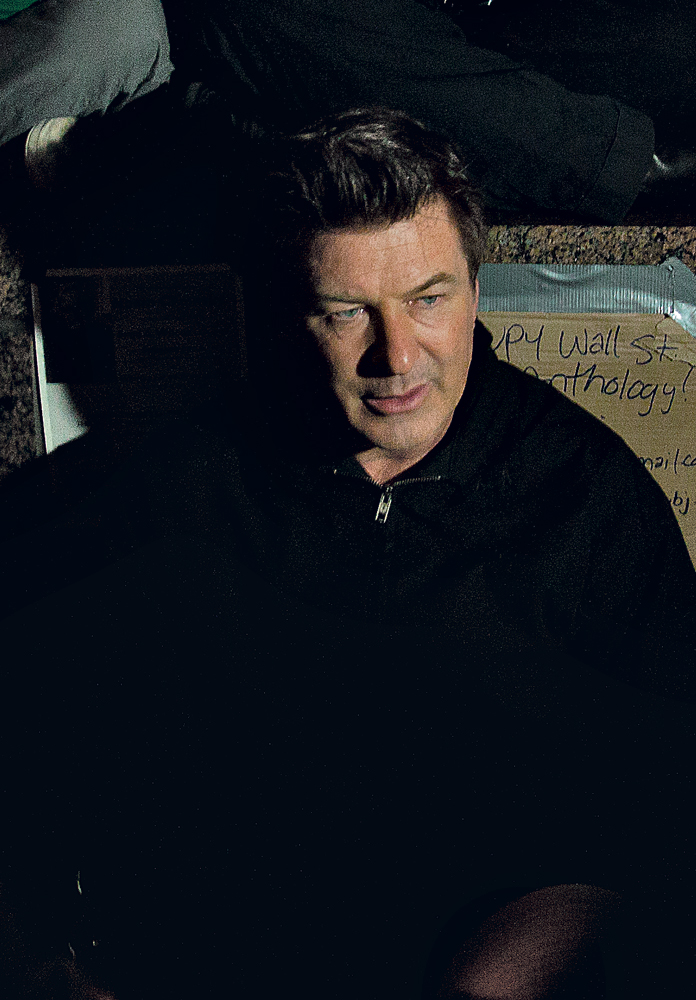

À medida que a ocupação começou a repercutir nas redes sociais primeiro, e na mídia depois (com sucessivos episódios de repressão), mais gente aderiu. A OWS tornou-se o único refúgio simbólico de americanos frustrados demais para acreditar em Obama e informados demais para se alinhar com a oposição republicana. Dinheiro começou a entrar nas caixas de doação que circulam na praça, nas contas do departamento financeiro da OWS e nos projetos específicos de crowd funding. Em duas semanas a ocupação tinha um jornal circulando na cidade, em 4 cores, 50 mil cópias. E era O assunto em editoriais dos periódicos mainstream.

Pensadores com mais fama perderam o pudor em assinar embaixo daquele cheque cada vez menos em branco. Noam Chomsky, decano do dissenso americano, autor de dezenas de livros e incansável palestrante há 50 anos, mandou uma carta a OWS. O pensador, conhecido tanto pelo seu trabalho quanto por seu crescente pessimismo pós-11 de setembro, disse que a “ocupação de Wall Street restaura a esperança nos EUA”.

Agora, um mês e muito hype depois, os ocupantes originais não se acanham em dizer que estão por lá “desde o primeiro dia” – o máximo de vaidade que se permite em um grupo orgulhoso de sua horizontalidade. Uma dessas “day-one people” é brasileira. Vanessa Zettler, paulistana do Campo Belo, 23 anos, estudante de artes em Nova York, uma das raríssimas pessoas na praça que participaram dos grupos de trabalho prévios. E a melhor cicerone que esse repórter poderia ter em Zuccotti Park. A par de quase tudo, e querida por muitos, foi a amiga que me explicou como se deu a narrativa interna daquele mês na praça.

Em outubro ela foi apontada pela Folha de S. Paulo, foto e tudo, como uma das “líderes do protesto”. “Eu nunca disse isso! Não tem líder aqui...”, ela explica uma das mais estranhas verdades da ocupação. Nem ela, nem os presentes de primeira data, nem outro pode falar “em nome” do movimento. Mas é no “centro de mídia” montado próximo à entrada da parque que muitos dessas não-líderes com mais fluência no discurso e nas práticas da OWS passam o dia e dormem nas madrugadas. Justamente o lugar onde jornalistas, e curiosos em geral, buscam posições sólidas sobre o movimento. E onde recebem, invariavelmente, respostas vagas. Não há um panfleto. Quando alguém se estica sobre a mesa e pede para falar com o “responsável”, ninguém sequer dá atenção. Se você quiser entender mais sobre a ocupação de Wall Street, você precisa gastar mais tempo – e saliva – do que uma visita ao centro de mídia.

D de Democracia

“Eu quero revolução”, simplifica Eduardo, porto-riquenho por trás de uma máscara de Guy Fawkes, a já icônica face do V de vingança, e o único rosto reconhecível nos protestos globais. “Aqui não é somente o melhor lugar do mundo, é o começo de outro...” Ele está há 15 noites dormindo na praça. Como muitos, largou seu emprego para fazer parte do que considera “histórico! Eu sempre escutei falar de Woodstock, das passeatas contra o Vietnã. Isso é muito maior, na verdade”. Eduardo carrega para onde vai uma bem pintada placa: “Esta é a cara da democracia”.

Não se refere a sua máscara, é claro. Mas ao fenômeno mais importante característico da ocupação, as assembleias Gerais. O sistema de construção de consenso coletivo que pode ser o embrião da tal demanda oculta dos indignados planetários. Mais do que as marchas em si, são elas o clímax diário. Nas AGs, como são chamadas, qualquer um disposto a falar tem voz. A dinâmica é idêntica à da difusão de ideias durante o dia. Microfone popular: um fala, todos repetem.

Seria o fim da era do líder que colhe fama, amor e poder de seu rebanho. Nasce a massa anônima e consciente

Um sistema antigo, utilizado em assembleias populares desde o tempo em que não havia microfones no mundo... Foi a alternativa nova-iorquina à proibição de sistemas de som. O coro humano acabou não apenas criando uma cena mais dramática. Mas tornou-se a perfeita imagem da dissolução de egos e divergências que, no fundo, é a grande promessa democrática do movimento. Quando todos repetem o que um diz, todos acabam por fazer suas as palavras. E quem fala para que os outros repitam está consciente de que precisa falar por todos.

O termômetro é imediato. Mãos para cima e dedos se movendo: aprovação. Dedos se movendo e mãos para baixo: desaprovação. São estudantes desabafando sobre suas dívidas escolares, imigrantes ilegais com perspectivas alfandegárias, aposentados se derramando em elogios às novas gerações... Emergem daí ideias inesperadas, insights de indivíduos que se tornam públicos e se transformam em alguma proposta a ser colocada para aprovação em consenso. Voto, propriamente dito, só como último recurso.

O segredo para o sucesso das assembleias e da ocupação não são as poucas regras definidas. Mas um acordo implícito que envolve bom senso e compromisso com a convergência. Nas AGs concordar é uma vitória tão grande quanto convencer. Parece que a função crucial das AGs é fortalecer esses laços de compromisso. Não restringindo a democracia a um mero processo de escolha, ela se torna uma experiência comunal, emocional. É o alinhamento coletivo necessário para que, durante o dia, nas incontáveis microdecisões que precisam ser tomadas (em grupos menores ou individualmente) na praça e nas marchas, tudo funcione de acordo com o… plano.

Em uma das maiores assembleias até hoje, a realizada dia 15 de outubro em Washington Square discursou ao microfone popular Gayatri Spivak. Nascida na Índia, renomada palestrante e professora da universidade de Colúmbia, em Nova York, ela é autora de um premiado estudo chamado Pode o Subalterno Falar?, onde analisa a política pós-colonialista no mundo. Entre 2 mil jovens que cantavam e dançavam às 23 horas no after-marcha da Times Square, Spivak foi recebida com reverência e um súbito silêncio.

MIC CHECK! “As lutas por liberdade sempre foram regionais. Mas vivemos em um mundo que não admite mais soluções isoladas. Vocês podem não saber, mas fizeram a conexão correta. Ao apontar o problema central na relação entre Wall Street e Washington, vocês estão no caminho para a construção de justiça social global”, ela disse no meio de um longo discurso, em que relacionou aquela praça à Palestina, ao Egito, à OTAN na Líbia...

Ao fim de seu discurso, um rapaz pede a palavra: “Que tal pedirmos aos nossos amigos na internet algumas pizzas?”. Dezenas sacam seus telefones e começam a divulgar telefones de pizzarias parceiras da OWS que aceitam paypal. Simpatizantes, em casa, inundam a praça de pizzas. Uma cozinha improvisada distribuiu mais de 4 mil fatias. Sobrou pizza quando partimos de lá para dormir no Zuccotti Park.

A praça é nossa

A ocupação completava um mês. 17 de outubro, uma segunda. Mais um dia de trabalho para quem está envolvido em alguns dos muitos “departamentos” do Zuccotti Park. A cozinha non-stop, organizando doações de alimentos, preparando três refeições por dia para qualquer um que se prostre na fila, lavando louças com um sistema de tanques de água que devem ser carregados no lombo para longe dali. Não há ralos ou torneiras... Ou o setor de limpeza, cheio de vassouras, desinfetantes, sacos de lixo, organizado por anarcopunks dos mais exuberantes. Departamento legal para auxiliar participantes com problemas na polícia. A mesa de informações em espanhol, voluntários estampando camisetas com slogans da Occupy, outra com papelões e pincéis para a confecção de cartazes. Tudo grátis.

Depois da cozinha, a biblioteca é a instalação mais requisitada. Até aquele ponto, 2.500 livros, mais 1.500 ainda em estoque, esperando para entrar no catálogo digital antes de ir para as caixas de plástico que servem de estante. Salvo nas chuvas, está aberta 24 horas. Há pouca ficção nas prateleiras. E muita teoria política. Desde obras completas de Karl Marx e escritos anarquistas a cópias do novo livro de Michael Moore, autografadas pelo autor. Naomi Klein, Slavo Zizek e Noam Chomsky têm uma prateleira só para eles, “referência”, diz a placa. Basta escolher o livro e levá-lo. Pede-se a gentileza de devolvê-lo. “Se você gostar muito”, pondera Jenna, “pode ficar pra você”. Ela chegou no quinto dia da ocupação, quando apenas uma pilha de cem livros estava disponível. Bibliotecária de profissão, passou a dormir por lá e ajuda a arrecadar uma coleção que só aumenta a cada dia.

Mas voluntários dedicados como Jenna são minoria. O grosso é formado por uma massa flutuante de gente que passa algumas horas por dia por lá. Curiosos ou carregando persistentemente cartazes, é essa massa, digamos, crítica, que faz de Liberty Square um lugar único. Parece que não há ninguém calado. Diálogos ou pequenos grupos se formam a todo momento. Impossível resumir que tipo de gente frequenta. Hippies sujos, engravatados, universitários, operários sindicalizados, uma grande quantidade de idosos e ativistas grisalhos que já havia perdido as esperanças na capacidade de engajamento das novas gerações.

“Eu sei que provavelmente estarei morta quando o mundo mudar. Mas, enquanto eu puder fazer parte disso, estarei aqui”, lacrimeja Patricia. Uma senhora de 85 anos que carrega um cartaz escrito “somos todos um”. Tem soldado recém-chegado do Afeganistão, gente pregando o evangelho, pedindo assinaturas pelo fim da pena de morte, se lançando candidato à presidência da república, ensinando ioga, doando roupas, engraxando sapatos de graça. Tem gente distribuindo jornais apocalípticos, jornais anarquistas e gente tocando trombone. E se existe algo que une todos por ali, ao menos todos os que “moram” por ali, é uma persistente tosse. Passar a noite ao relento pode ser bom para a alma, mas o pulmão não concorda.

Acostume-se.

B&M na OWS

E tem gente, como Ed Turner, que está lá para trazer ideias. Ele trabalha no mercado financeiro e ficou rico aos 27 anos. Ele é puxado por Jade, uma canadense que roda o mundo visitando as ocupações, para entrar no Think Tank que vai começar em minutos. Não são assembleias, mas discussões focadas. O tema daquela, com seis pessoas, cujo resumo seria levado à AG e postado no site da ocupação, era inevitável: “O que queremos?”. Entre brados anticapitalistas, e pragmáticas sugestões de novos sistemas de taxação progressiva, um rapaz pede a palavra. Seu nome é Ross Wolfe. E depois de três semanas frequentando a praça, ele traz um diagnóstico:

“Vejo a insistência no número de 99% como fator que nos une. Mas o que seria o triunfo desse movimento? Para mim, a capacidade de separar o sintoma da doença. De enxergar além da má distribuição de renda e avaliar até que ponto estamos dispostos a questionar concepções sociais de longo alcance. Se quisermos revolucionar, união não basta. Temos que assumir que perdemos a capacidade de imaginar uma sociedade realmente diferente”.

A força da conclusão de Ross traduz o abismo que separa a OWS da real Wall Street. Por mais que a indignação seja justa, a construção orgânica dos passos da ocupação por definição não apontam um modelo de mundo factível na mentalidade do presente. Vi pessoas desafiando o bloqueio policial de uma rua com raps improvisados e dançando “I Will Survive” cantado em coro. Mas não li um manifesto de como organizar a sociedade em um mundo pós-capitalista. Em uma madrugada, quando acordei com a chuva em meu rosto, alguém me cobriu com uma lona. Mas não escutei nenhuma proposta de como alimentar 7 bilhões de pessoas em um planeta em crise climática. Tantas propostas claras para uma sociedade diferente foram tentadas no século passado. Mao, Stalin, Hitler, Khomeini, Nixon, Reagan, Bush I e Bush II. Todos arrebanharam milhões em torno de uma visão mais democrática de futuro. Muammar Kadhafi escreveu uma cartilha propondo um sistema de “democracia direta”, baseada em assembleias populares. Deu no que deu...

Quando vi a verdade no argumento de Ross, de que eu, e talvez ninguém por ali, era capaz de propor ou imaginar uma sociedade diferente, tentei não sentir medo daquela imprecisão. Me pareceu melhor confiar mais nos biólogos do que nos teóricos políticos. Abelhas, peixes, pássaros não têm planos nem ilusão de controle. Mas colmeias, cardumes e bandos funcionam como sistemas quase perfeitos a seus indivíduos. Comecei a ter fé de que um mundo realmente novo seja o efeito emergente daquele superorganismo que começava a infestar cidades no mundo.

E foi uma boa madrugada para ser otimista... A polícia apareceu para derrubar a única barraca de pé na praça, o centro médico. E surge Jesse Jackson, de repente, para a descrença de policiais e da multidão. Se coloca em frente à barraca e, de braços dados com moleques, canta “We Shall Overcome”, gospel que virou hino da luta por direitos civis. Música que o mesmo Jesse cantava de braços dados com Martin Luther King. A polícia se foi, e minutos depois Jesse também. Muita gente chorava perplexa. Exultantes, alguns rodavam a praça: “Nada pode nos parar. O mundo vai mudar”.

A democracia direta me parecia apenas o desejo de um sistema baseado em empatia, em desapego... em amor

Me enfiei no sleeping bag em uma condição bipolar. O corpo exaurido de cansaço e o espírito absolutamente disposto, não conseguia entender como alguém no mundo poderia não estar ali... Tentando entregar algo melhor do que o dia e hora em meu bloquinho, recordei da profética canção. Não era Dylan nem Vandré. Mas Bruno e Marrone, em “Dormi na praça”:

“Seu guarda eu não sou vagabundo,

eu não sou delinquente.

Sou um cara carente.

Dormi na praça...”

Era isso! B&M mataram a charada. Em um mundo que não dá conta de si mesmo, as ocupações eram muito mais sutis, e mais profundas, do que um grito de indignados. Era um grande coral de carentes. Da primeira geração global que não aceita mais o cinismo ou antidepressivos para suportar o mundo como ele é. Que descobriu a farsa ególatra do século 20, da promessa de Ayn Rand, da exaltação do indivíduo como o motor que transforma o mundo. Steve Jobs estava morto.

Nascia a massa anônima e consciente, que reconhece a interdependência e o consenso como o caminho, e não o fim, da revolução. E que está disposta a dormir na rua para provar seu ponto. Não estávamos na praça por mais impostos para ricos ou pela derrota do capitalismo. A democracia direta de que tanto se fala me parecia apenas um desejo fetal por um sistema baseado em empatia, em desapego... em amor. Como se todo o mundo precisasse dormir na rua para acordar do sonho americano. A revolução seria antes de consciência.

Tentei buscar uma síntese, uma meada para toda a narrativa que me levou ali. Mas tudo o que consegui escrever em meu bloquinho antes de fechar os olhos sob o novo World Trade Center foi uma tosca tradução de “Dormi na praça” para o inglês.

“I’ve slept on the square”. Eu precisava cantar isso no microfone popular...