“É preciso muita resiliência para passar anos num país em guerra, sem dinheiro, casa, comida e ainda pensar que sobreviver vale a pena”

Em 2015, durante os 45 dias que passou na Libéria, Ionara Rabelo viu as muitas caras da morte. A primeira delas tinha os traços de uma garotinha de uns 12 anos, infectada pelo vírus ebola. “Foi uma das minhas primeiras pacientes ali, e ela ia morrer em breve”, conta. “Eu tinha de deixá-la ir com o que fosse possível de conforto. Precisava mostrar a essa menina que ela não estava sozinha, precisava fazê-la entender o que viria pela frente. Contava uma historinha sobre um cachorrinho que adoecia. Perguntava: ‘O que ele precisa para melhorar?’. No fim, ela já dizia que o cachorrinho não iria melhorar, que iria morrer. Ela mesma antecipava e entendia a própria morte.”

Durante a temporada no país africano, a psicóloga teve de lidar com o maior surto já registrado de infecções pelo ebola. Da Libéria, o vírus se espalhou para outros cinco países da África Ocidental, causando, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 11 mil vítimas. Muitos dos pacientes que chegavam ao centro de tratamento morreriam em poucas horas. “Das quase 30 pessoas que eu atendi, apenas uma sobreviveu”, diz Ionara. “Havia momentos em que tudo o que eu podia fazer era pedir para a equipe esperar, deixar o paciente se acalmar, porque ele não teria muito tempo.”

Ionara se candidatou como voluntária da Médicos Sem Fronteiras e foi contratada, em 2010. Na Libéria, a brasileira coordenou uma equipe de 36 pessoas, a maioria locais, contratadas pela ONG para cuidar da saúde mental de pacientes em fase terminal, um cuidado que acabava se estendendo ao próprio grupo. “Era terrível para quem trabalhava comigo lidar com essa quantidade de mortes. Precisava conversar muito com eles.”

A preparação para entrar na área de risco, onde havia o centro de tratamento, incluía vestir um traje composto por 13 itens, entre eles, duas máscaras e duas luvas em cada mão. “O paciente só enxergava meus olhos”, conta. “Eu ficava 50 minutos trajada assim e quase derretia. Fazia uns 46 graus dentro da roupa.” Para evitar contágio, a recomendação era para que qualquer indivíduo mantivesse uma distância de 2 metros de outras pessoas. O toque entre médico e paciente era proibido. A psicóloga enfrentou o medo de morrer quando teve uma crise de diarreia, um dos sintomas do ebola. Por sorte, o problema era alimentar.

Graduada em educação física e psicologia, com mestrado e doutorado, Ionara é uma goiana de 47 anos que passou oito deles trabalhando com crianças, adolescentes e mulheres em situação de violência na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Hoje, é professora universitária e presidente do Conselho de Psicologia do estado de Goiás.

O ímpeto de trabalhar em zonas de conflito veio em 2010, depois de um estágio de doutorado em um projeto da ONU Mulheres, na República Dominicana. Lá, conheceu organizações como Save the Children e Médicos del Mundo. Quando voltou ao Brasil, filiou-se a Médicos Sem Fronteiras. De cara, foi convocada para atuar na Palestina por seis meses, num programa voltado para a saúde mental de pessoas que sofreram com maus-tratos na prisão, tortura e conflitos familiares. Os atendimentos eram domiciliares, porque os pacientes poderiam ser presos se passassem por postos de checagem israelenses. A comunicação também era complexa, já que Ionara falava em inglês traduzido para o árabe e não conhecia a linguagem corporal dos locais.

Na Cisjordânia, onde ficou instalada, conversou com mulheres que ainda tinham esperança de voltar para o lugar de origem. “Elas me mostravam as chaves das casas onde moraram por mais de 40 anos e que hoje estão em território israelense”, explica. “Diziam: ‘Vamos voltar um dia’. Eu via muita resistência e luta dessas mulheres e suas famílias.”

Para realizar os atendimentos, pedia autorização às matriarcas, já que não era permitido a ela nem mesmo cumprimentar os homens, por conta da religião muçulmana. “As mulheres faziam um checklist para avaliarem se eu podia entrar nas casas delas”, diz. “Perguntavam se eu era casada, se tinha filhos, se estava ali porque meu marido é pobre... Elas não davam conta de entender como uma mulher saía do seu país e ia pra outro, sem que precisasse de dinheiro.” Para sua surpresa, a nacionalidade era um ponto de conexão: “Essas mulheres abriam um sorriso quando dizia que sou brasileira”, explica. “Elas entendem que o Brasil não é um país colonizador.”

Nessa temporada, Ionara compreendeu que sua missão de vida era “cuidar do sofrimento coletivo” das vítimas de guerras que se perpetuam por gerações. “O sofrimento não estava só localizado no menino que eu deveria atender, que passou a fazer xixi na roupa e a não controlar os esfíncteres, desde que foi espancado pelo exército”, explica. “Os traumas da família toda eram colocados e encarados.”

Lidar com a mente de pessoas em zonas de conflito – que, muitas vezes, só conseguem se expressar por meio da violência – é uma tarefa árdua. “Os pais e avós batiam muito nas crianças”, conta Ionara. “Brincando, jogando e conversando a gente consegue fomentar outras formas de vivência, sem violência. O bom é que as crianças entendem rapidamente e dão aulas para os pais depois.” Seu trabalho era de recuperar e fortalecer os laços familiares para que as pessoas pudessem se reconstruir e dar suporte umas às outras. “É preciso muita resiliência para passar anos num país em guerra, sem dinheiro, casa, comida e ainda pensar que sobreviver vale a pena.”

Nas duas vezes em que testemunhou o conflito na Síria, em 2014 e 2016, não foi diferente. Ela teve de atender crianças que nasceram em meio à guerra, cuja maior parte da família havia sido assassinada. “Elas não tinham a oportunidade de viver uma infância normal”, diz. “Era preciso desenvolver nelas algum tipo de resistência, de vontade de ser criança.”

No Equador, em 2016, após um terremoto que matou mais de 600 pessoas, Ionara se deparou com vários tipos de desespero. A psicóloga ficou em Manabí, a província mais afetada pelos tremores. “Foi devastador. Parecia que o local tinha sido atacado por bombas”, diz. “Lembro de uma enfermeira que ficou soterrada por três dias. No quarto, ela conseguiu sair de onde estava presa, voltou para casa, tomou banho e, em estado de choque, retornou ao hospital para trabalhar. A gente precisou fazê-la descansar, convencê-la de que precisava primeiro cuidar de si mesma, antes de voltar a ajudar os outros.” Uma multidão, sem casa, acampava nas praças. “Diante daquela devastação, o tempo todo vinha muita gente pedir remédio para simplesmente dormir”, diz a brasileira. “Era muito tenso. Havia risco de novos tremores e tsunamis. Os médicos e eu tentávamos fazer com que essas pessoas relaxassem um pouco, mas que ficassem despertas. Se tomassem medicação, poderiam não acordar a tempo de fugir.”

Voltando para casa

Desde que entrou para a Médicos Sem Fronteiras, em 2010, Ionara Rabelo atuou em seis missões. Além de Libéria, Palestina, Síria e Equador, viajou para Tabatinga, no Amazonas, em 2012, para atender imigrantes haitianos que deixaram o país devastado pelo terremoto de 2010. “Havia mais de 3 mil refugiados na cidade”, lembra. “Às vezes, 70 pessoas moravam na mesma casa. A gente montou grupos de atenção psicossocial. Fizemos uma ação mostrando o mapa do Brasil. Eles olhavam de cima a baixo e não tinham ideia de onde estavam.”

LEIA TAMBÉM: A senegalesa Mariémme Jamme quer ensinar programação para um milhão de meninas

A psicóloga planeja os próximos passos. “Este ano tenho dois pedidos de urgência, um para ir à Nigéria e outro para Camarões, onde atuaria em projetos ligados à violência contra a mulher”, diz. “Tô tentando encaixar pra poder ir. Vou dar um jeito.” Ionara costuma utilizar o período de férias para realizar essas viagens. Em Goiânia, ela vive com o marido, João Alberto, e os dois filhos, Inaiana, 24, e João Victor, 20. “Meu marido sempre fala sobre minha segurança, os riscos que corro, reclama, fica emburrado”, conta. “Aliás, várias pessoas com quem converso sobre a Médicos Sem Fronteiras me perguntam: ‘E seu marido? Ele deixa?’. Mas como assim ‘deixa’? Eu explico, primeiro, que a relação não é de pedir pra ele, é de comunicar e negociar. Mas, de todo jeito, é muito difícil.”

O retorno a casa também é um processo delicado. Ionara diz que “volta aos poucos”. “Literalmente, eu perco o lugar no sofá. Meus filhos falam: ‘Você passou três meses fora, não tem lugar aqui, não’”, explica. “Retorno devagar, doce, meiga, coisa que eu não sou.” Além disso, tem que lidar com as próprias marcas, como alguém que testemunhou guerras e crises humanitárias. “Eu fico conectada ao que vivi”, diz. “Não consigo usar as roupas que havia deixado no Brasil, por exemplo, só as que usei durante a viagem. Tenho muitos sonhos com as vozes que ficaram, sinto que abandonei meus pacientes. Nos primeiros dias, é como se eu ainda não tivesse voltado.” Para aliviar a angústia, faz psicoterapia.

Um futuro sem guerras e epidemias é a utopia que direciona os passos de Ionara. “Depois de contar histórias dos lugares onde estive para meus filhos, acredito que coloco dois seres no mundo com uma perspectiva mais humanizada, sobre o quanto é importante cuidar da vida”, conta. “Eu me imagino daqui a 20 anos como uma velhinha desaforada, de cabelo branco, viajando pelo mundo... E aprendendo árabe.”

Créditos

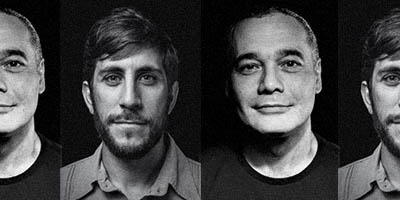

Imagem principal: Pablo Saborido