Nivia Luz é formada em turismo, faz mestrado e é coordenadora de um instituto de arte e educação em Salvador. Há dois anos, a baiana de 34 anos se prepara para assumir um cargo mais inusitado

Na infância, Nivia Luz queria ser astronauta. Depois, engenheira. Na casa da família, em Pirajá, um bairro da periferia de Salvador, ela contava os planos para a avó materna, Anisia da Rocha Pitta e Silva, conhecida por todos como Mãe Santinha de Oyá, que ria. “Todo dia eu sonhava em ser… bailarina, jornalista. Minha vó ria muito. Ela tinha um sorriso pras respostas, e às vezes aquilo me desequilibrava. Depois, fui com-preendendo que por mais que a gente corra e queira acelerar, nós somos moldados”, conta Nivia.

A baiana de 34 anos tampouco correu para abraçar o legado da sua família – Mãe Santinha fundou, na década de 80, o terreiro de candomblé Ilê Axé Oyá –, mas crescer em um ambiente de celebração da cultura negra e da religiosidade afro-brasileira foi uma das coisas que a moldou. “Nasci em um terreiro, minha avó era mãe de santo, então minha vida toda vivi o candomblé. Mas, ao mesmo tempo, tive a oportunidade de ser o que eu quis ser, de conhecer o mundo, e hoje acredito que tudo foi uma preparação para o momento atual.”

Na hora do vestibular, Nivia escolheu turismo, por entender que havia uma lacuna em Salvador. “O turismólogo é habilitado para ser um gestor, para planejar e estruturar a cidade para receber pessoas. Em Salvador, a mão de obra é negra, mas não estamos ocupando esses espaços de gestão”, ela diz. Nivia também fez turismo no sentido mais cotidiano da palavra: conheceu as Américas, a Ásia. “Viajar me faz sentir viva”, ela conta. “A conexão com outros países sempre me atraiu. Me sinto uma cidadã do mundo.”

Um dos lugares que a marcou foi a Tailândia, onde passou um mês em 2014 – um de seus quatro irmãos mora lá. “Tem templos na Ásia em que até as paredes falam. Precisei aguçar o olhar e a intuição para compreender.” Antes, em 2012, Nivia morou seis meses nos Estados Unidos. Tinha planos de ficar, mas, conta, os orixás a trouxeram de volta. “Uma noite, escutei a voz da minha avó Santinha me chamando. No dia seguinte, em meio a uma reviravolta, estava de malas prontas. Acredito que ela já estava com a saúde fragilizada e eu, sem saber, voltava para iniciar uma nova vida, de volta no terreiro.”

Caminho aberto

Mãe Santinha morreu em maio de 2015, aos 90 anos, e Nivia foi a escolhida no jogo de búzios para assumir a liderança do Ilê Axé Oyá. “A morte de minha avó mexeu muito comigo. E, no primeiro momento, o coração borbulhou, porque é muita responsabilidade. Você passa a cuidar de pessoas, e tem que aprender a ouvir”, ela diz, sobre sua nova colocação. “Mas a gente segue, e faz o que tem que fazer. Tem quem diga: ‘Nossa, você é muito nova para ser ialorixá’, mas para o orixá a idade não conta.”

A ialorixá Nivia é o que talvez possamos entender como a liderança espiritual do futuro: feminina, delicada, inclusiva, livre de preconceitos. “Na leitura do candomblé, somos sagrados porque somos parte da natureza. E a partir do momento em que você compreende que somos parte da natureza, não há mais como ser homofóbico, racista, machista; não há mais como violar ou maltratar o outro.”

Ao mesmo tempo em que foi escolhida, porém, Nivia segue sendo as coisas que escolheu. Ela faz mestrado em cultura e sociedade na Universidade Federal da Bahia – “Às vezes as pessoas dimensionam o candomblé como espetáculo, e não como espaço sagrado onde um orixá está sendo cultuado. Por isso é preciso discutir a relação cultura-religião” – e é diretora-

adjunta do Instituto Brasileiro da Diversidade, uma organização sem fins lucrativos voltada para o combate ao racismo. “Daqui a pouco eu vou ser ialorixá, mas eu sou Nivia, uma mulher, uma mulher negra, uma intelectual – já me considero assim, estou na academia –, uma profissional. Temos que entender a importância do tempo nas nossas vidas. Tudo vai ser resolvido no momento certo.”

No candomblé, o tempo é um orixá, e, dentro de um terreiro, onipresente e onisciente. Mas aqui do lado de fora, Nivia explica, nos relacionamos mal com ele e poderíamos de fato sacar muitas coisas se o percebêssemos como algo divino, e, portanto, sem linearidade e com função de nos elevar a lugares de mais significado. As religiões de matriz africana, porém, não são levadas a sério pelo conservadorismo que nos rege, sendo marginalizadas a ponto de crimes contra terreiros e praticantes terem crescido quase 5.000% nos últimos cinco anos. Nivia desabafa: “Ouso chamar de terrorismo, mesmo sabendo que associamos terrorismo a questões internacionais, porque o que a gente tem vivido aqui – essa perversidade, essa agressividade física, moral, ética e psicológica – é, sim, terrorismo”.

Mas ela também explica que o próprio candomblé nasce de um processo violento, quando negros que cultuavam os orixás na África foram trazidos como escravos para cá. “É uma religião que nasce desse processo de resistência, que se prolonga até hoje porque a gente ainda tem casos recorrentes de intolerância.”

Nossa casa, sua casa

A ideia de comunidade é forte na família de Nivia. O terreno que hoje abriga o Ilë Axé Oyá era um espaço abandonado e cheio de lixo ao lado do parque São Bartolomeu – uma área de proteção ambiental considerada sagrada para os praticantes de religiões de matriz africana no Brasil – quando Mãe Santinha entendeu que poderia mudar o jogo. “Minha avó comprou um pedaço, que era uma casinha, e depois foi comprando mais com a ajuda de amigos.” Toda a família de Nivia mora ali. “A primeira grande atividade foi uma horta medicinal comunitária. Minha avó promoveu um mutirão para limpar o terreno e plantar”, ela conta.

Depois do terreiro, surgiram dali pelo menos dois outros projetos importantes para a região, ambos em 1998: o Instituto Oyá, criado por Santinha para promover a inclusão social de crianças e adolescentes a partir de ferramentas como música, dança e capoeira – “Um pré-requisito pra fazer parte do nosso projeto é estar matriculado e frequentando as aulas”, diz Nivia, que coordena o instituto há dez anos; e o Cortejo Afro, bloco de Carnaval criado pelo tio de Nivia, o artista plástico Alberto Pitta, e festejado por gente como Regina Casé, Björk e Caetano Veloso.

Tudo ali é feito em conjunto, e não é diferente com o Cortejo e o Instituto: alguns músicos do bloco passaram pelo projeto social, e Alberto é arte-educador no Oyá. “No primeiro ano, perguntavam para o meu tio qual é a missão do Cortejo Afro, e ele dizia: ‘É resgatar as cores perdidas do Carnaval’. Eu achava isso sensacional, porque o bloco vinha todo de branco”, Nivia lembra. O tema do Cortejo em 2017 foi Gilberto Gil, o que rendeu uma uma turnê pela Europa. “Pense você ter meninos da periferia, jovens que não almejavam tanto, na Europa, tocando com um mestre como Gil.”

Doenças da alma

Nivia acredita que precisamos prestar atenção em coisas simples, cotidianas, que tendemos a ignorar. “A tecnologia está nos roubando o que há de mais importante: a capacidade de sentirmos a nós mesmos. Não conseguimos viver sem um celular, estamos nos desconectando da natureza – e, com isso, perdemos a intuição”, ela diz. “Lá no terreiro, a cura para essas doenças da alma vem de escutar o barulho da água caindo, de sentir o vento, de andar descalço, de pisar na terra. Estamos todos precisando dessa conexão.”

Porém, mesmo com a tranquilidade de entender seu caminho como uma missão – “Tem uma máxima que diz assim: ‘O candomblé é a religião dos escolhidos’” – as dúvidas também vêm para Nivia. “Nesses dois anos de transição, tenho me questionado muito. Que tipo de ser humano precisamos ser para esse mundo em mudança? De que tipo de liderança religiosa a gente precisa?”, ela pergunta. Talvez uma que pregue exatamente o que ela está dizendo: que não é preciso entender tudo, mas que é fundamental ser capaz de sentir. “Todos nós somos especiais, temos que começar a entender isso.”

Créditos

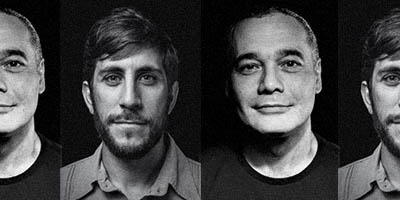

Imagem principal: Pablo Saborido