Na carona de duas mulheres, subimos e descemos a maior favela do Rio de Janeiro, a Rocinha

Na maior favela do Rio, a Rocinha, zona sul carioca, mais de mil motos disputam as vielas carregando os moradores, um serviço de transporte que funciona 24 horas. Não existe lei de trânsito. Vence a perícia, a coragem, a sagacidade. Só quatro mulheres estão no ramo. Nós subimos – e descemos – o morro na garupa de Bia e Jaq, que ganham a vida sobre duas rodas.

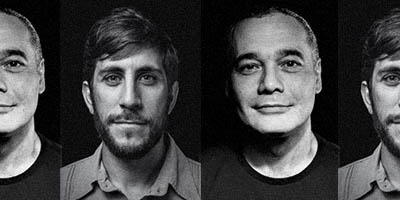

O Rio de Janeiro é uma cidade propícia para os esportes radicais. Numa manhã de sábado ensolarado, praias lotadas, cidade fervilhando, nós encaramos uma modalidade estritamente carioca: subir e descer a Rocinha, a maior comunidade do Rio, pendurada numa encosta do fino bairro de São Conrado, na garupa de duas garotas que fazem mototáxi, serviço essencial da favela, habitada por cerca de 70 mil almas. Beatriz Salvatore*, a Bia, tem 20 anos, é descolada, visual urbano, vários piercings, muitas gírias, atitude de garota decidida. Jacqueline Elias*, a Jaq, de 39 anos, é rechonchuda, simpática, evangélica e mais falante. Bia e Jaq estão entre as quatro mulheres que disputam no mano a mano as vielas incrivelmente íngremes e tortuosas da Rocinha, onde mais de mil motocicletas circulam dia e noite para manter o favelão no seu constante e frenético movimento.

São 14 pontos de mototáxi espalhados pelo morro. Para conseguir uma vaga – ou um colete, como dizem – dos pontos credenciados pela associação de moradores, é preciso esperar em média seis meses na fila de candidatos. As motos são o único meio de transporte possível para a maioria dos cantos da comunidade. Rendem um lucro anual de R$ 4,5 milhões aos 14 pontos. Cada piloto de mototáxi paga R$ 12,50 por dia para usar um colete que o credencia a prestar o serviço, que custa R$ 2 aos moradores por viagem. A sensação de estar na garupa de uma motogirl é adrenada. Eu me senti num videogame. Não há regras muito claras de trânsito. Parece a Índia, só que, em vez de riquixás, motos. Todo mundo disputa na sagacidade – e na buzina – o seu espaço. É preciso perícia absoluta para não estourar os miolos. A única via asfaltada, com acesso para carros, é a estreita estrada da Gávea, que corta a favela ao meio, ligando São Conrado ao bairro da Gávea. O resto do emaranhado é ligado por becos, escadarias, vielas mal calçadas.

Combinamos um passeio com as motogirls até um dos pontos mais altos da favela, o mirante da Rocinha, de onde a vista deslumbra, encanta, silencia: enseada do Pepino, Pedra da Gávea, avenida Niemeyer. Subimos com a Bia e descemos com a Jaq. Quando a Bia deu a partida, eu me agarrei a ela. Sem capacete, boné de moleque virado para trás, ela acelerou, contando a vida e olhando para trás de vez em quando, como se estivéssemos passeando por uma freeway americana. Bia faz em média 40 viagens diariamente, fatura R$ 70 livres, tirando os R$ 12,50 que paga por dia para usar o colete do Speed, o ponto mais concorrido do morro, por estar localizado na principal entrada da favela.

Do asfalto ao topo da favela

Ela nasceu na Cachopa, como é chamado o pedaço da Rocinha que ocupa um platô com vista para o mar. Ponto nobre da comunidade. Da varanda da sua casa vê-se a enseada do Pepino. Desde que a mãe morreu, quando tinha 15 anos, ela assumiu as irmãs mais novas. É ela quem cozinha, leva para a escola, busca. Nas horas livres dos afazeres domésticos, pilota. “Meu pai é segurança do hotel Nacional. Eu cuido da Clara, de 8 anos, e da Jaqueline, de 9 anos. Tento trabalhar seis horas por dia”, diz. “Quando eu era pequena, curtia ir para a praia, jogar vôlei, futebol. Infância aqui é muito bom.” Com a morte da mãe, a vida boa acabou. “Parei de estudar na sétima série, com 15 anos. Estava de bobeira, precisava fazer dinheiro. Então falei para o meu pai: ‘Quero fazer mototáxi’. Ele comprou à vista e me deu uma Fan 125”, conta. “Trabalho há cinco anos nessa. Quando comecei, só tinha uma mulher. Eu conhecia todo mundo, então ninguém nunca me zoou. Mas tem as pessoas de idade, que não gostam de subir com mulher. Mal sabem que piloto melhor do que qualquer um nessa favela.”

Bia para no borracheiro para consertar o pneu. Sentamos na calçada, onde mulheres fazem as unhas – e tudo mais acontece. “O cansativo mesmo é o trânsito. Isso exaure. Chego em casa coberta de poeira”, comenta. Bia sai pouco do morro. “Quem mora aqui curte aqui mesmo”, conta. Todo domingo ela vai ao Emoções, o famoso baile funk da Rocinha. Durante a semana, encontra os amigos pelos bares. Sobre a vida regida pelo tráfico de drogas que domina a maioria das 1.024 favelas do Rio, diz apenas se resignar: “Em 2001, rolou a pior guerra da Rocinha. Um outro comando invadiu a favela. Cada favela é de um comando diferente, um quer dominar o território do outro. Chegaram atirando em todo mundo. Três dias e três noites de tiroteio sem parar. Mataram uma mulher grávida no caixa do banco. A única coisa a fazer nessas horas é ficar debaixo da cama”. Apesar de todas as adversidades, Bia não reclama da vida. Gosta da favela, conhece todo o morro como a palma da mão e adora pilotar. “É pura adrenalina. Curto à beça o meu trabalho”, diz, vestida com uma bermuda de jogador de futebol, camiseta sem mangas, boné, rabo de cavalo, magrinha, charmosa. Bem dona de si.

No mirante da Rocinha, encontramos Jaq. Demos uma olhada na vista e sentamos longe do grupo de traficantes que fumava um baseado olhando o Rio de cima, munido de metralhadoras e granadas. Jaq é nova no morro. Ela nasceu em Jacarepaguá, zona oeste da cidade. Há cinco anos, se mudou para a Rocinha, acompanhando um grande amor. O namoro acabou, mas ela resolveu permanecer. Comprou uma casa também na Cachopa e mora sozinha. Durante o dia, Jaq trabalha como promotora de vendas, na Barra da Tijuca. Para pagar o empréstimo da compra da sua casa, resolveu encarar o serviço de mototáxi à noite. “Eu estava dura. Pensei: ‘O que vou fazer? Vou ganhar dinheiro com a minha moto’. Comecei a praticar, mas morria de medo”, diz. “Demorei sete meses para subir a curva do S, aquela mais radical da estrada da Gávea. Demorei uns três meses para subir a rampa da pedra da Cachopa. Mas agora virei cabrita.” O problema de Jaq hoje é só o burburinho ao seu redor. “Morar em comunidade não é fácil, não. Não tem silêncio. É barulho noite e dia: motos, vans, gente falando alto na rua, muita gente, muita gente. São 24 horas de sobe e desce.” Jaq pega no batente às seis da tarde. E larga duas, três da manhã.

Na descida, pedimos a Jaq e Bia para nos levar até a casa delas, para tomar um café, conhecer a Cachopa, que elas dizem ser o lugar mais bonito da favela. Elas se entreolharam. “Com câmera, só pedindo a autorização dos caras. A maioria da chefia do movimento [como se referem ao tráfico] também mora lá”, argumenta Bia.

As favelas cariocas são singulares. Existem por conta própria. Organicamente. Territórios ocupados por poderes paralelos, guetos, onde as leis que regem a sociedade local nada têm a ver com o que acontece do lado de fora. A Rocinha é uma das favelas mais armadas da cidade, controlada por uma das facções do crime organizado do Rio, a ADA (Amigos dos Amigos). A presença de traficantes armados em cada esquina, no entanto, parece não incomodar. Eles fazem parte da paisagem. “Quando cheguei aqui, tinha pavor de tanta arma. Depois saquei. Eles são inofensivos para nós. São amigos, vizinhos, são da comunidade como a gente. Mas cada um no seu quadrado, entende?”, finaliza Jaq. O passeio terminou no ponto Speed, onde o Rio volta a ser a cidade maravilhosa.

(*) Para comemorar a Tpm#100 conversamos com 100 mulheres. Veja todas aqui