Ela alterou seu DNA quando decidiu seguir a carreira de engenheira genética

Única cientista em uma família de intelectuais das letras, Lygia da Veiga Pereira alterou seu DNA quando decidiu fazer engenharia genética. Fez parte do grupo que sequenciou o genoma humano e esteve à frente das pesquisas com células-tronco embrionárias. Hoje uma das mais respeitadas geneticistas do país, conta que não precisou da ciência para ser mãe depois dos 35 – e fala sobre pressão, depressão e vida eterna

Se encontrar Lygia jogando squash ou no lançamento de algum livro é provável que não desconfie de que ela é uma das mais respeitadas geneticistas do país. Mas a mesma mulher que não abre mão de seu esporte e é fã de arte e literatura fez parte do grupo que sequenciou o genoma humano (isto é, que decodificou a receita mais fundamental da nossa biologia) e estava na linha de frente das primeiras pesquisas com células-tronco embrionárias no país, em 2008 – ambos feitos marcantes na ciência brasileira.

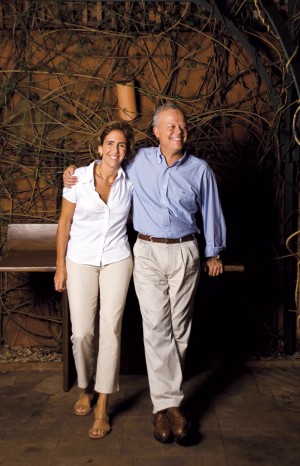

Lygia recebe a reportagem da Tpm no quintal de sua casa, no Jardim América, bairro nobre de São Paulo, ao lado da piscina e dos cachorros labrador, beagle e yorkshire. Não está de maquiagem nem de brincos, mas o cabelo tem a tintura recém-retocada. Isso porque, no dia anterior, sua filha mais velha, Gabriela, 8 anos, chamou a atenção da mãe para a grande quantidade de fios brancos que cresciam. “Não sou vaidosa, mas não me orgulho disso”, diz ela, que é casada com o cirurgião plástico Fabio Carramaschi e também é mãe de Maria, 6.

Não é só por respeito que os três funcionários da casa chamam a patroa de “doutora”. Formada em física, ela ganhou o título de ph.D. em Nova York. Hoje, Lygia da Veiga Pereira é um dos nomes mais

emblemáticos quando se fala em genética no Brasil. Autora dos livros Sequenciaram o genoma humano... E agora? e Clonagem: fatos & mitos, foi consultora da novela global O clone, em 2002, e hoje é professora associada da USP, onde coordena o Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias.

DNA próprio

A veia cientista não foi herança genética. Carioca e neta de José Olympio, legendário editor que, por quatro décadas, publicou alguns dos maiores nomes da literatura brasileira, como Carlos Drummond de Andrade e João Guimarães Rosa, a garota cresceu visitando a editora, mas não entendia ainda a importância dos autores que encontrava por lá. Mais tarde, quando seu pai fundou a Salamandra, voltada para o público infantojuvenil, ela lia em casa os originais de Ruth Rocha e Ana Maria Machado. Aos 12 anos, ganhou um concurso literário nacional. Hoje, dois de seus três irmãos são donos da editora Sextante (antiga Salamandra, que virou uma das maiores do país). Contrariando os exemplos da família, ela foi estudar engenharia, se formou em física e mergulhou na biotecnologia.

Há 16 anos, a cientista trocou Ipanema pela metrópole paulista por causa do incentivo financeiro recebido da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). Além do dia a dia entre microscópios e computadores, Lygia frequenta clínicas de fertilização in vitro, por conta das pesquisas com células embrionárias. Mas teve as duas filhas, depois dos 35 anos, sem ajuda da ciência. Para dar conta de maternidade, profissão e outros interesses, fugiu das fórmulas e encontrou uma equação particular. “Para mim, é importante fazer diferença na minha área, mas também gosto de brincar com as minhas filhas, jogar squash, ver meus amigos. Demora para equilibrar isso”, explica. Na entrevista a seguir, a cientista abre seus desejos, aflições e questionamentos.

Tpm. Você frequenta clínicas de fertilização in vitro por causa das pesquisas com células-tronco embrionárias. Está se tornando mais comum ver mulheres de 30 e poucos anos congelarem os óvulos para ter filhos mais tarde?

Lygia da Veiga Pereira. Engraçado você perguntar isso porque acabei de voltar de um congresso sobre células-tronco, em Toronto, e lá um pesquisador americano falou: “Descobri o melhor presente para dar para minha filha que se formou na faculdade: congelar seus óvulos! Assim ela perde essa pressão do relógio biológico, vai poder investir na carreira e fazer o que bem entender da vida”. Ele falou como se fosse uma libertação. Senti uma aflição daquele negócio. Falei: “Caramba! Tá assim?”. Não sabia. Mas acho que vale tudo, se a tecnologia já for boa o suficiente e se os médicos forem transparentes, explicarem tudo que pode acontecer. [Pausa.] Só é complicada essa coisa de a gente ir criando novas necessidades. De repente, só porque agora temos essa alternativa, uma coisa que sempre foi administrada naturalmente vira uma necessidade, do tipo: “Ai, meu Deus, e se eu não congelar meus óvulos?”.

Você teve duas filhas, uma aos 36 anos e outra aos 38. Engravidou naturalmente? Sim, deu tudo certo. Hoje elas têm 8 e 6 anos. Você, portanto, é mãe e uma superprofissional. Sente pressão para dar conta de tudo com perfeição? Nossa, e como! Meu primeiro casamento foi com a carreira. Só fui casar, ser dona de casa, com 33 anos. Mas hoje a gente acumula funções. Porque, por mais que se reparta com o homem, existe uma expectativa de que a mulher cuide da casa, dos filhos. Às vezes meu marido está doido para participar, mas minhas filhas querem é a mãe. E você ainda tem que ser esposa, mulher... Demora um pouco para equilibrar isso. Para mim, minha identidade está muito vinculada à performance profissional. Então, fiquei baratinada quando tive a primeira filha.

Baratinada? É. Era uma paixão enorme, eu queria participar, mas tem um tempo limitado. A profissão ia sofrer... E, se eu não estou brilhando na profissão, quem eu sou? Comecei a ficar deprimida. Pensava: “Gente, e agora? Não estou mais publicando? Não estou mais fazendo e acontecendo?”. Era uma exigência minha comigo mesma.

Se deprimiu mesmo? Até minha segunda filha ter 1 ano eu fiquei “semicronicamente deprimida”. Demorou para eu ficar em paz com algumas decisões, como a de que a USP iria sofrer um pouquinho. Continuo fazendo um trabalho muito digno, mas já não trago artigos científicos para ler em casa. A mulher tem que pegar a rédea e falar: “Existem pressões de todo lado, mas o que é importante pra minha identidade como ser humano?”.

“Às vezes a vida estava divertidíssima, eu tinha liberdade. Mas de vez em quando me afligia a solidão. Não nasci com a coisa da maternidade, mas sentia falta de um companheiro”

E o que é importante para você? Fazer alguma diferença no meu campo profissional. Depois de ter as meninas, eu tinha a sensação de estar perdendo meu lugar de pesquisadora. E foram fundamentais algumas conquistas que tive na USP para conseguir organizar a minha vida. Foram conquistas que asseguraram minha posição, que demonstraram que todo investimento que havia sido feito em mim se reverteu em resultado.

Que conquistas foram essas? Em 2008, quando eu estava no auge da deprê, fui reconhecida pelos meus colegas como a pesquisadora brasileira mais capaz de fazer as células-tronco embrionárias e, de fato, consegui fazer a pesquisa naquele ano. Esse feito consolidou minha posição de pesquisadora capaz. Me deu uma acalmada. Mas, claro, para dar conta da minha vida, abro mão de algumas coisas...

Por exemplo? Por exemplo, acabo de voltar do cabeleireiro porque estava cheia de cabelo branco. O tempo que tenho é precioso, então tem coisas de que não dou conta...

Os cuidados estéticos ficam em segundo plano? Ficam. Atualmente só faço a unha e pinto o cabelo.

Não é vaidosa? Não. Mas não tenho orgulho nenhum disso, acho o fim. É um semidesleixo disfarçado em desapego. Talvez eu devesse voltar para a terapia para saber por que não me dou tempo para isso. Não é uma coisa ideológica, tipo: “Ah, que besteira”. Quando vejo pessoas que colocam acessórios que combinam, que prestam atenção ao detalhe, admiro, acho bonito.

Por ser cirurgião plástico, seu marido cobra que você cuide mais da aparência? De jeito nenhum. O Fabio vive o mundo dessas pessoas que estão procurando uma perfeição, mas ele me admira pra burro e vê graça em mim sem que eu tenha que ser assim.

Você já fez cirurgia plástica? Já fiz lipo. Na infância e na adolescência, fui gordinha e tinha um irmão mais velho que ficava me chamando de “dinobaleofanta”, uma mistura de dinossauro, baleia e elefanta [risos]. Hoje em dia, quando olho fotos, vejo que não era tão mal assim, mas tinha uma autoimagem ruim porque ele falava isso. Eu, carioca, só usava maiô, porque tinha vergonha de usar biquíni. Não existia Coca Zero, então imagina o que era fazer regime nessa época. Tomava limonada com adoçante o dia inteiro e comia omelete de ricota. Mas era gulosa mesmo. Depois passei a comer menos e emagreci com uns 20 e poucos anos. Fiz lipo com 22, porque não tinha muita cintura. Achei o máximo.

E, pelo seu marido, já foi operada? Sim, fiz outra lipo, quando já estávamos casados, antes de engravidar. Um dia a gente estava no clube, de repente passa uma moça maravilhosa, e ele fala: “É minha paciente”. Aí passa outra. “Aquela ali também operei.” Eu falei: “Bacana”. E olhei pra mim, sabe aquela dobrinha em cima do biquíni? Pois é... E as mulheres ali com aquilo retinho. Então ele falou: “Nessa terça-feira a paciente cancelou a operação”. Na hora, eu disse: “Posso ir?!” [risos]. Fiz minha segunda lipo. Podia ter comprado um biquíni maior, mas enfim...

“Não tenho orgulho nenhum de não ser vaidosa, acho o fim. É um semidesleixo disfarçado em desapego”

Como você se sentiu depois de ter feito a lipo, física e psicologicamente? Olha, não senti nada de muito marcante, tanto que nem lembro agora. Só senti dor!

O fato de ter visto aquelas mulheres impecáveis, que fazem parte do dia a dia do seu marido, despertou certa paranoia de ter uma gordurinha sobrando? Não fiz a lipo por causa dele. Fiz por minha causa.

Você casou aos 33 anos. Até lá ficava preocupada por estar sozinha, sem perspectiva de ficar com alguém, ter filhos...? Depois que passa você acha que não, mas, sim, tinha momentos em que pensava: “Pô, estou sozinha”. Eram picos. Às vezes a vida estava divertidíssima, me possibilitava fazer muita coisa, ter liberdade. Mas de vez em quando me afligia a solidão. Não a história de ter ou não filhos, porque não nasci com a coisa da maternidade, da boneca, não era uma coisa consciente. Mas sentia falta de um companheiro. Tive um namoro que terminou quando eu tinha uns 29 anos. Lembro que um primo babaca falou: “Você vai ficar estéril!”. Hoje tenho 44 anos e ainda mantenho o desejo de ter mais um filho.

Por quê? Assisto à minha filha de 8 anos com rompantes pré-adolescentes, achando que tem pernas grossas, chorando porque a roupa não está boa e, ao mesmo tempo que me reconheço nela, percebo o desperdício de sofrimento. O amadurecimento, conquistado com anos e anos de análise, me fez dar uma dimensão mais real às coisas.

A mídia fala muito sobre pesquisas que visam retardar o envelhecimento. Como enxerga essa luta? O homem vem retardando o envelhecimento – ou prolongando a vida – desde que começamos a controlar a natureza de alguma forma. Desde quando a gente conseguiu controlar a agricultura e desenvolveu ferramentas para matar animais. São formas de melhorar a qualidade de vida e, com isso, viver mais. Hoje a gente faz isso de forma mais pragmática: “Estou tentando evitar o envelhecimento”. Mas naturalmente toda a medicina é voltada para isso. Se não existisse medicina, todo mundo viveria menos.

Por outro lado, dizem que os seres humanos perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Isso é interessante. Porque as pessoas ficam nessa coisa de vida eterna, de retardar o envelhecimento, mas existe uma série de atitudes que já se sabe que retardam o envelhecimento, como se alimentar direito, não comer muita gordura, ter uma vida saudável, equilibrada, fazer exercício, não fumar. Mas as pessoas não fazem. Ficam esperando sentadas que os cientistas descubram a pílula da vida eterna. É interessante esse desejo do ser humano, que ao mesmo tempo não quer pagar preço nenhum. É assim: “Quero que magicamente algo aconteça”. A história de fumar é muito impressionante. Todo mundo sabe que uma fração enorme de pessoas que fumam vai desenvolver alguma complicação, mas isso não impede que elas fumem. E essas mesmas pessoas vão adorar se tiver a pílula da vida eterna.

Você fez parte da linha de frente das pesquisas com células-tronco embrionárias no Brasil, em 2008. Esse foi um momento histórico para a ciência, mas o que ele representa na prática? Existem as células-tronco que a gente chama de adultas, que são as que tem na medula óssea e no cordão umbilical. Hoje, essas só são usadas em doenças que tratam de transplante da medula óssea. Essa é a única coisa que o seu médico pode receitar e você pagar pelo tratamento. O resto ainda é experimental. Por outro lado, existem as células-tronco embrionárias, que são retiradas do embrião da fertilização in vitro. Nessas, a gente teve um avanço: começaram os primeiros testes em seres humanos, nos Estados Unidos. Elas foram injetadas numa pessoa para tratar lesão de medula. Se constatarem que elas são seguras, que não vão formar um tumor, isso provavelmente vai acelerar outras pesquisas com essas células para tratar diabetes, doenças cardíacas...

“Existem atitudes que já se sabe que retardam o envelhecimento, como não comer muita gordura, ter uma vida saudável, fazer exercício, não fumar. Mas as pessoas ficam esperando que os cientistas descubram a pílula da vida eterna”

Existe uma polêmica moral em relação ao uso de células embrionárias para pesquisas. Qual sua opinião sobre isso? Aqui entra a importância da divulgação científica, para que a gente tenha uma população educada em ciência. No caso da célula-tronco embrionária, ela é boa porque se transforma em qualquer tecido do corpo. Por outro lado, ainda não curou nada – mas existe uma grande promessa de que um dia cure. Também é fato que, para a pesquisa, um embrião humano será destruído. Mas esse embrião é o mesmo da fertilização in vitro, então, se eu proibir o uso desse embrião, tenho que proibir também a fertilização in vitro. É nosso dever transmitir informações para que se chegue a uma nova legislação que reflita a vontade da população brasileira sobre essa e outras questões, baseada na cultura, na história, na religião.

Acredita que a ciência será capaz de fazer um tetraplégico voltar a andar? De alguma forma, sim. Se vai ser com célula-tronco, não sei. Pode ser com pesquisas feitas pelo neurologista brasileiro Miguel Nicolelis, que trabalha nos Estados Unidos... Existem muitas estratégias. Esse neurologista pensou numa coisa interessante: botar uns sensores no cérebro de um bicho, ligados a um braço robótico, que fica como uma roupa por cima do corpo. Por meio de um computador que interpreta as ondas elétricas, o desejo de mexer o braço, por exemplo, é passado do cérebro para o braço robótico. Assim, ele se movimenta, movimentando o corpo junto.

Você vem de uma família intelectual, dos livros. Dois de seus irmãos seguiram esse caminho. A carreira nas letras já pareceu natural para você em algum momento? Quando a editora do meu avô [José Olympio] estava no seu apogeu, eu tinha 7 anos, então não me dava conta do privilégio que era conviver com pessoas como Carlos Drummond... Mas ia na editora, que tinha sede na Marquês de Olinda [em Botafogo, no Rio]. Sempre fui supervoltada para essa coisa de escrever, com 12 anos ganhei um concurso nacional do Círculo do Livro, com uma redação no tema “De como liquidei a dívida externa brasileira” [risos]. Escrevi uma história em que a Skylab [estação espacial que caiu na Austrália, naquele ano] tinha caído no meu quintal. Eu a sequestrava e pedia como resgate o pagamento da dívida externa. Mas, no segundo grau, me bandeei para exatas. Não sei se eram os professores de português que valorizavam aquela escrita mais intelectualizada, engajada. Meu colégio, o São Vicente de Paulo, era politizado, então tinha essa coisa meio estereotipada do intelectual. Meu estilo não era aquele, é mais Luis Fernando Veríssimo.

Seu pai ainda é vivo? Não, teve um AVC e morreu em 2008. Eu era muito apaixonada por ele. Quando ganhei o concurso de literatura, o prêmio era uma bicicleta e uma viagem para qualquer lugar do Brasil com acompanhante. Escolhi ir com meu pai para Manaus, porque era o destino mais longe, portanto mais caro e bem aproveitado nesse sentido, e também porque tinha todo o glamour da zona franca, numa época em que o Brasil ainda era fechado. No último dia da viagem, falei: “Vamos fingir que você é viúvo e eu sou filha única?” [risos]. Ele era minha referência de pessoa boêmia, farrista, intelectual. Morou fora, era superantenado em música, me apresentou Nova York. A gente viu Sarah Vaughan juntos, no Blue Note [Jazz Club].

E sua mãe? Minha mãe é mais caseira, formada em filosofia, mas é uma comunicadora, tem o dom da palavra, os discursos dela em aniversários são uma tradição na família. Hoje ela trabalha com dois dos meus irmãos [Marcos e Tomás], na editora Sextante. A maioria dos livros que eles editam é traduzida, e a função dela é deixar o texto mais redondo para a literatura brasileira.

E como você foi parar na faculdade de física? A física foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Pra você ter uma ideia, naquele ano entraram na PUC do Rio 400 alunos para o ciclo básico, que são todos os cursos de engenharia, física, química e matemática. Só depois de dois anos você decide o que vai fazer. Desses 400, só quatro foram para física. Então, tinha três colegas, que eram aficionados pela matéria, e eu, tentando me formar para poder estudar engenharia genética.

“Acho insuportável a ideia de que, por exemplo, meu pai morreu e acabou. Me conforta imaginar que de alguma forma ele está próximo, olhando por nós”

Por que queria genética? No colegial, um professor de química que eu adorava falou: “Fiquem de olho nessa tal de engenharia genética que isso ainda vai dar o que falar!”. Eu achava biologia uma decoreba, mas adorei genética. São coisas que fazem sentido. Então, no fim do segundo ano de faculdade, já estava lendo notícias de jornal que falavam sobre engenharia genética e gostava. No curso de física, tinha uma professora que trabalhava com biotecnologia, por isso fiquei na faculdade.

Todo mundo sabe que fazer ciência no Brasil é difícil. Por que exatamente? Porque, apesar de ter pessoas brilhantes aqui, não são dadas as condições de trabalho. É um desperdício de energia do pesquisador para resolver questões absolutamente burocráticas. E nem estou falando só de dinheiro. Às vezes temos verba, e eu digo: “Tenho um achado novo e, para testar essa hipótese, preciso do reagente”. O cara diz: “Tá ótimo, mas demora três meses para chegar”. Nos Estados Unidos, o reagente está lá no dia seguinte.

Como é seu dia a dia no laboratório? Em geral, fico na minha sala, dentro do laboratório, em frente ao computador, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Desde chatices burocráticas, prestação de contas, cheques para pagar as contas do laboratório, até escrevendo artigos de divulgação ou científicos. No meio disso tudo, acompanho os resultados dos alunos, discuto com eles os novos experimentos. A última vez que coloquei a mão na massa mesmo foi na época da criação da primeira linhagem de célula-tronco embrionária, em 2008.

Dá para ficar rica como cientista aqui? Deveria dar. Mas não temos ainda a cultura do cientista inovador. Nos Estados Unidos, a maioria dos cientistas tem um braço na iniciativa privada e, de alguma forma, transforma um conhecimento científico em produto para a sociedade. Aqui no Brasil, a gente tem ainda aquela cultura da academia, de que a iniciativa privada é um horror. Participei da montagem de um banco de cordão umbilical, o CordVida, e o que levei de pedrada... Falavam: “Vai ganhar dinheiro!”.

Por que você voltou para o Brasil depois do doutorado em Nova York? Não sei se tenho o perfil que precisaria para fazer diferença nos Estados Unidos. Lá, é uma imersão total e absoluta. Ao morar no Brasil, consigo fazer uma diferença na produção científica nacional, no desenvolvimento científico, em política de ciência, em divulgação científica, que adoro... E ainda consigo participar do meu grupo de canto [Lygia canta, com a filha mais velha, no evento beneficente Cantores do Bem, do Projeto Aquarela], jogar meu squash, conviver com minhas filhas, ter vida fora do trabalho.

Você sofreu por ser mulher num meio que tem muito mais homens? Em geral, o ambiente científico é masculino mesmo, mas na biologia da USP tem muita mulher. De qualquer forma, isso nunca me afetou. Só nos Estados Unidos, onde vi a encrenca de ter mulher pesquisadora competindo com pesquisadores homens. Porque, na hora de ter filhos, eram elas que tinham que se ausentar. A angústia de ficar no vai e vem depois dos filhos é muito maior para a mulher do que para o homem. Não dá para dizer que é igual.

Já se sentiu “brincando de Deus”? Uma vez, estava numa clínica de reprodução assistida e vi uma coisa que me impressionou nessa nossa “brincadeira de Deus”. Hoje em dia, na fertilização in vitro, em vez de só misturar o óvulo com o espermatozoide e esperar que ele consiga furar o óvulo, o pessoal pega o espermatozoide e injeta no óvulo, para aumentar o número de óvulos fecundados. Dessa vez, eu estava do lado da embriologista, que fazia isso no microscópio. Ela usava uns joysticks, parecia videogame. E tinha uma televisão mostrando tudo o que ela via pelo microscópio. De repente, ela pega um espermatozoide e injeta no óvulo. Eu falei: “Você se deu conta do que fez? Você determinou quem vai ser essa pessoa! Se tivesse pegado o espermatozoide do lado seria outra!”.

E você acredita em Deus? Me considero católica porque fiz a primeira comunhão, ia à missa, fui criada assim. Mas o importante, para mim, é a essência do amor ao próximo. E acho insuportável a ideia de que, por exemplo, meu pai morreu e acabou. Me conforta imaginar que de alguma forma ele está próximo, olhando por nós.

Se inventassem a pílula da vida eterna, você tomaria? Uma vez participei de um programa de TV em que perguntaram isso. Falei: “Tomaria, ia adorar ficar vendo minhas filhas”. Mas agora respondo o que respondeu o Niemeyer, que também foi entrevistado: “Só tomaria se todo mundo de que eu gosto tomasse junto”.