Buscamos alterar nossa consciência de alguma forma, mas ainda não sabemos lidar com isso

Da criança que se diverte girando até ficar tonta ao nóia do centro, passando, provavelmente, por você, todos buscamos alterar nossa consciência de alguma forma de vez em quando. Depois de décadas de uma malsucedida guerra contra as drogas, ainda não sabemos lidar com uma das mais básicas e complicadas necessidades humanas

Seja por prazer, por curiosidade, medo, para fugir dos problemas, para resolvê-los, para encontrar Deus ou se jogar em pecados, a fome que o homem tem por alterar sua dita “normalidade” é parte crucial da nossa história e do nosso destino. Da criança que gira obsessivamente para cair tonta, e rindo, no chão até o mais inconsequente dos psiconautas – há em nossa espécie um desejo profundo em colocar a consciência para funcionar sob novos parâmetros. Pouco importa se, pessoalmente, gostamos ou não de drogas. Mas é preciso, em nome da sanidade pública, entender que quem as usa não é simplesmente criminoso, doente, covarde ou corajoso – é, antes de tudo, humano.

Arqueólogos possuem evidências de uso de maconha e plantas psicodélicas em datas próximas a 3 mil anos antes de Cristo. Os Vedas, considerados os mais antigos textos espirituais do mundo, fazem referência ao Soma, um lendário preparado psicoativo que aparenta ser feito com base no cogumelo Amanita muscaria, de grande poder alucinógeno. Em todos os continentes, poderosos preparados vegetais foram a base de importantes estruturas espirituais. Ayahuasca, paricá e san pedro na América do Sul. Cogumelos, peiote, Salvia divinorum na América Central. Maconha na Índia. Iboga no oeste africano. Preparados similares ao chás ayahuasqueiros para ingestão de DMT no Oriente Médio. Opiácios na China. Culto de fungos psicoativos entre os gregos antigos. E uma longa lista de inebriantes, estupefacientes e psicodélicos que, ao longo da história, foram achando seus lugares entre lares, bares, templos, becos e alcovas. Toda cultura, e toda revolução cultural, invariavelmente conta com suas drogas, que ajudam a definir o espírito de um tempo e de um lugar.

Mas apontar para o fator ancestral não deve ser o bastante para nos convencer de que recalibrar a consciência é parte da experiência humana. O antropólogo Henrique Carneiro, especialista na história social das drogas e membro do Neip (Núcleo de Estudos Interdisciplinares dos Psicoativos), abre a questão: “O uso de drogas evoca significados mais profundos do que um hedonismo químico ou um uso psicoterapêutico, mas remete a uma crescente plasticidade da subjetividade humana que se espelha em diversos meios técnicos para buscar a alteração de si, dos estados da consciência, cognição, afetividade e humor”.

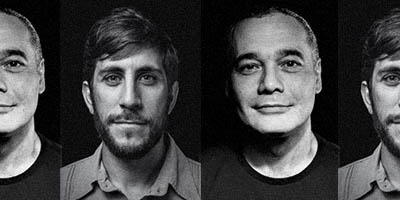

Babel de opiniões

Prova do que Henrique defende é que séculos passam, igrejas nascem e morrem, códigos morais florescem e caducam – e o número de opções para a inebriação só aumenta. Assim como se tornaram, com o tempo, ainda mais diversas e insondáveis as razões pelas quais alguém usa ou abusa das drogas. Por isso o assunto pede sobriedade. Algo raro nos discursos de caretas convictos, ex-drogados arrependidos, maconheiros felizes, cheiradores enrustidos, daimistas iluminados, sanitaristas pragmáticos, políticos conservadores e progressistas, religiosos intolerantes e uma multidão dispersa e difusa pelo planeta, que tem cravada na cabeça o que pensa sobre as substâncias que alteram nossos sentidos.

“A guerra às drogas não está funcionando. E foi ela que gerou essa violência...”

O caso é que a babel de opiniões desencontradas sempre esbarra no mesmo muro: o da lei. E, por mais que tenhamos a sensação de que “sempre foi assim”, a política internacional repressiva tem uma origem muito recente. Apesar de o século 20 ter derrubado tabus sexuais e morais, na questão psicoativa ainda vive numa espécie de idade média. O veto à maconha veio, nos EUA, na primeira década do século passado por força de lobistas interessados em destruir a indústria de fibras de cânhamo e apoiado por políticos racistas a fim de encarcerar mais negros (praticamente o único grupo a fumar maconha naqueles tempos). Até os anos 40, cocaína era vendida em farmácias e até tônicos infantis carregavam o alcaloide em suas fórmulas. Devagar e sempre uma onda proibicionista se alastrava, mas foi quando as drogas se tornaram combustível de contestação política nos anos 60 que veio o tsunami.

A convenção da ONU de 1971 criou o Painel Internacional de Controle de Narcóticos, que, notoriamente, foi desenhado pelo governo conservador de Richard Nixon, o alvo favorito da geração hippie. Mike Crowley, estudioso de budismo e psicodélicos, na época engajado ativista antiguerra, dá o diagnóstico de quem viveu de perto: “Proibir e reprimir determinada droga é também uma forma de proibir um tipo de grupo, de mentalidade. A convenção de 71 foi mais uma maneira que Nixon achou de esmagar seus opositores”.

O fato é que o mundo, e uma ditatorial América Latina, acabou assinando o tratado que rasurou qualquer valor medicinal e espiritual da maioria dos psicoativos de uso ancestral, ignorou estudos que assinalavam o potencial psicoterapêutico do LSD e baniu autorizações inclusive para futuras pesquisas clínicas com drogas proibidas. “Vivíamos a idade de ouro da psicoterapia. Mas nenhum médico da área foi ouvido”, recorda-se Ann Shulgin, famosa psicóloga psicodélica, esposa do químico Sasha Shulgin. “Lembro do quanto eu chorei quando proibiram o ácido. Nosso trabalho foi simplesmente encerrado sem nenhuma consideração”, lamenta Ann. E dessa convenção se seguiram outras ao longo de 20 anos. O termo guerra às drogas se tornou política internacional. Ronald Reagan criou o slogan “Just Say No” (Apenas diga não). Se algum novo alterador da consciência chegava às ruas, rapidamente era vedado. O consenso nunca debatido era um só: reprimir para “Livrar o mundo das drogas. É possível”, era o mantra declarado dos painéis.

Guerra perdida

Muito diferente é o seguinte slogan: “Rumo a um novo paradigma”. É o que propõe a CBDD, a Comissão Brasileira sobre Drogas e Democracia. Trata-se de uma louvável iniciativa do Viva Rio, encabeçada pelo antropólogo Rubem César Fernandes, que ajuda a organizar um grupo do mais alto escalão político e judicial brasileiro para um debate sobre uma reforma em nossa política de drogas. Entre os pesos pesados na mesa, a estrela é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que de uns tempos pra cá tem levantado a bandeira da descriminalização do uso das drogas. A razão é clara e já ecoa pelo mundo, mas na boca de um influente ex-chefe de Estado ganha peso 2. FHC conclui: “A guerra às drogas não está funcionando. E foi ela que gerou essa violência no México, na Colômbia. Só que eles [a ONU] estão perdendo a guerra”.

Ele é um dos que não se acanham em vir a público reconhecer que desde sempre o humano usa drogas. Não se priva em dizer que usuário não é criminoso nem pode ser tratado como um. Defende e articula em público e privado um raro consenso entre PT, DEM e o seu PSDB. Mas ele também ainda se perde em estranhas conclusões. “Ninguém aqui está falando em legalizar”, diz o ex-presidente na mesa, “porque, quando o governo legaliza, ele diz que pode usar. Que a pessoa deve usar.”

FHC e seus pares na comissão (a ex-ministra do STF Ellen Gracie, o deputado federal Raul Jungmann, o governador do Rio, Sérgio Cabral, e segue a lista) buscam tirar o usuário de drogas da esfera criminal. Mas no projeto que vem sendo costurado não consideram criar uma alternativa legal para a produção e venda de maconha. Ao contrário, querem reforçar as penas e o combate ao tráfico sob o velho olhar de que drogas são necessariamente prejudiciais e que o usuário precisa de ajuda e não de facilidades de acesso. Em parte por suas próprias convicções, mas muito guiados pelo temor de um massacre eleitoral (“suicídio político” foi uma expressão usada nas conversas da comissão), indicando que a legalização ainda não tem chances no chão do Congresso.

Abuso e uso

O projeto de lei sobre a mesa da CBDD está sendo escrito pela caneta do deputado Paulo Teixeira (PT/SP). Ciente da dificuldade de aprovar qualquer texto ousado, ele busca terreno entre os deputados mais conservadores para avançar nos critérios de diferenciação entre usuário e traficante. E, principalmente, no que acontece a alguém flagrado com drogas para seu uso. “Precisamos mover passo a passo”, avalia o deputado, “e sentir a hora certa de avançar mais.” Pelo andar da carruagem, e pelos acirrados ânimos eleitorais, a votação deve ficar para 2011. Mas há uma chance de o consenso ser costurado ainda este ano.

Convidada para apresentar o livro Cannabis Policy na comissão, a condessa de Wemyss, Amanda Feilding, se decepciona: “Descriminalizar o uso não é o suficiente. Se o objetivo é reduzir a violência e tirar o poder dos cartéis, o Estado precisa regular e aceitar alguma alternativa para a produção e a compra legal dessas drogas. Sem isso, o jogo não muda”. O livro que Amanda veio oferecer aos políticos brasileiros é um aprofundado estudo que descreve a maconha não apenas como droga e seus respectivos efeitos a longo prazo no usuário, mas investiga a economia e sugere formas racionais de regular a mais popular de todas as drogas ilegais. Ela vai além, falando sobre o que concluiu ao longo de mais de 40 anos de militância por uma política mais sensível: “Os políticos não têm o conceito de uso de drogas. Para eles o uso é sempre abuso. Não existe sequer a ideia de que alguém pode passar a vida usando drogas e não ter grandes problemas sociais”.

O economista Peter Reuter, renomado especialista no mercado ilegal de drogas, é um dos autores do livro. Seus estudos estimam que 80% de todo o volume de drogas proibidas consumidas no mundo é a milenar cannabis. São dados acatados pela Comissão de Drogas e Crime das Nações Unidas, ela mesma, no papel, uma seguidora do mantra proibicionista. Isso significa cerca de 166 milhões de usuários de maconha no mundo, algo em torno de 4% da população mundial adulta. Todo o restante de drogas ilegais é utilizado por 1% dos adultos da Terra, algo em torno de 34 milhões de pessoas. Se a maconha e, apenas ela, fosse retirada da lista das substâncias caçadas pela polícia, todo o orçamento trilionário da guerra às drogas cairia por terra. “Não defendo o uso, pelo contrário, creio que deveríamos criar campanhas para desencorajar o uso da cannabis. Mas a atual abordagem me parece mais danosa à sociedade do que um mercado regulado e fiscalizado pelo Estado”, conclui Reuter, que afirma, em conversas privadas, nunca ter experimentado a erva.

“A atual abordagem me parece mais danosa à sociedade do que um mercado regulado e fiscalizado pelo estado”

California dream?

A conclusão do especialista é a de que não faz sentido um orçamento próximo de US$ 1 trilhão ao ano, e muito sangue, para reprimir um mercado que seria tão mais restrito se a maconha fosse tirada da conta. E, considerando o consumo de drogas muito mais nocivas como a heroína, o estudo que dá lastro ao Cannabis Policy também dá um diagnóstico diferente da mentalidade muito bem difundido da estrada sem volta das drogas...

Do 1% dos terráqueos que utilizam drogas mais pesadas e aditivas do que a maconha, apenas 10% desenvolvem grave dependência e problemas sociais. O que significa um número de 0,1% da população mundial que é viciada em drogas ilícitas e pode tornar-se um transtorno ou risco para as pessoas ao seu redor. É um número que poderia ser mais bem administrado (e reduzido) através de programas de educação e recuperação com verbas infinitamente menores do que o orçamento da guerra às drogas. Hoje, os demais 90% de usuários parecem passar a vida mantendo um uso controlado e sem graves consequências. Exceto uma: o dinheiro que gastam, e que sustenta uma podre rede criminosa no mundo.

Mas, a despeito dessa realidade, quando se fala de drogas nos órgãos internacionais, a maconha não entra na pauta. Nem o uso responsável. Nem os aspectos antropológicos, médicos, espirituais ou hedonistas da nossa relação com as drogas. Mas há um movimento contrário, dá para sentir, quando revistas tão mainstream como a Economist defendem na capa a legalização de todas as drogas. Ou quando países como Portugal, de onde FHC tirou grande parte de suas novas posturas, ignoram a convenção de 1971 e criam contextos legais para o uso e o cultivo de maconha com sensíveis resultados positivos, como a redução do tráfico nas fronteiras e sem um aumento significativo no número de usuários. Um movimento de realismo pode emergir quando a Califórnia votar, em novembro, uma proposta que pode legalizar a maconha no Estado mais rico dos EUA. O ativista pró-maconha medicinal da costa oeste americana, James Anthony, um dos representantes da campanha pelo “sim”, avalia: “Há dez anos um plebiscito como esse seria inviável. A maré está virando”. Se isso acontecer, especialistas concordam, um efeito cascata pode ocorrer – e soluções locais para regulamentar as drogas podem ocupar a pauta de parlamentos pelo mundo.

Só nos resta torcer por lucidez nos círculos do poder e, mais importante, nos informar. Exigir de nós mesmos e de quem discute conosco coerência e uma mente aberta para o assunto. Trazer a discussão para nossa rotina e tentar pensar as drogas mais profundamente. Não existe resposta fácil e, independente de que caminho o mundo vai seguir no pós-guerra, continuaremos vendo consequências do abuso de substâncias. Seguiremos nos entorpecendo para celebrar, para consolar, para pensar menos ou mais. E, sobretudo, para ver as coisas de uma forma diferente – exatamente o que é mais urgente em relação às drogas.