A primeira mulher a dirigir o sistema penitenciário do RJ conta como ser mãe a ajudou na profissão

Julita Lemgruber foi a primeira mulher a dirigir o explosivo sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Já enfrentou 400 presos, escapou de um atentado, é a favor da liberação das drogas e do aborto e conta como ser mãe a ajudou a enfrentar corrupção e violência

Quando o telefone da socióloga Julita Lemgruber tocava, lá vinha bomba. Como diretora-geral do sistema penitenciário do Rio de Janeiro entre 1991 e 1994, era comum receber ameaças de morte ou ter feriados interrompidos por conflitos entre presos e funcionários. Mas, naquele dia útil, era o diretor do presídio Esmeraldino Bandeira do outro lado da linha. Ele avisava que 400 presos a aguardavam, em greve de fome havia 48 horas, para uma conversa tête-à-tête. Julita, então, passou batom e, sem armas ou colete à prova de balas, encarou, sozinha, aquele “mundo de presos”. Confessa que ficou tensa quando não viu sequer um agente penitenciário por perto, mas respirou fundo e fez o que virou marca de sua administração: ouviu as reivindicações dos presos, atendeu o que considerou razoável, disse alguns “nãos”, e o protesto foi encerrado.

Antes dela, a psicóloga carioca Raquel O’Donnell se propôs a esse cargo. Mas não ficou nem dois meses na função por divergência com o então secretário de Justiça Vivaldo Barbosa. Sendo assim, Julita – que entrou no sistema penitenciário em 1983, como assessora da direção – pode ser considerada a primeira mulher a comandar as cadeias do Rio de Janeiro. Estava no poder quando a juíza Denise Frossard condenou 14 banqueiros do jogo do bicho, em 1993, e quando 33 presos morreram queimados num conflito com agentes penitenciários. Hoje, à frente do Cesec (Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes), entrevista policiais das UPPs e presta assistência jurídica a presos provisórios. Sua experiência nas cadeias está no livro A Dona das Chaves, escrito com a jornalista Anabela Paiva e lançado este mês pela editora Record.

Que pena?

O boicote dos funcionários na negociação com os presos do Esmeraldino Bandeira representava o descontentamento deles e de parte da população com um governo estadual que, supostamente, pegava leve com os criminosos. Era o segundo mandato de Leonel Brizola (falecido em 2004), que levantava a bandeira dos direitos humanos, defendida também por Julita. “Havia uma orientação para que, quando [o policial] subisse [o morro], fizesse isso com o mesmo respeito com que entraria num edifício de classe média”, lembra ela, aos 65 anos, de calça jeans e com um perfume adocicado. Julita recebe esta repórter entre a coleção de máscaras africanas e os móveis de madeira rústica, no apartamento em que mora sozinha, no Rio de Janeiro, “a três quadras da praia”, enfatiza ela, que não passa um fim de semana de sol sem colocar os pés na areia.

Mãe do ator Rodrigo, 38, do veterinário Diego, 37, e do surfista Tiago, 31, a carioca foi, por 26 anos, casada com um administrador de empresas que trabalhava na IBM. Assumiu, em 1999, a primeira ouvidoria de polícia do Estado do Rio, no governo de Anthony Garotinho. Mas deixou a função um ano depois, em solidariedade ao amigo Luiz Eduardo Soares, então coordenador de Segurança Pública, que, depois de denunciar corrupção de policiais cariocas, foi demitido pelo governador. “Julita foi a melhor diretora do sistema penitenciário que já conheci e uma extraordinária ouvidora das polícias do Rio. Seu nome tornou-se uma legenda no Brasil, e no exterior, no campo dos direitos humanos e da justiça”, diz ele à Tpm.

Desde que deixou o sistema penitenciário, ela se dedica a uma ampla pesquisa sobre penas alternativas no mundo todo – por dez anos, fez parte do conselho da ONG internacional Penal Reform International. Esse trabalho culminou na mudança da legislação brasileira, em 1998. Até então, essa forma de punição só acontecia como opção à pena de prisão de até um ano – agora, pode substituir prisões de até quatro anos. Autora de Cemitério dos Vivos (sobre presídio feminino) e Quem Vigia os Vigias, ela foi também responsável pelo capítulo com propostas para o sistema penitenciário, no projeto de segurança pública na campanha de Lula que antecedeu o primeiro mandato, em 2002, e voluntária na campanha do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.

Na semana da estreia de Tropa de Elite 2 – no qual seu filho Rodrigo Candelot representa um político corrupto –, ela fala à Tpm sobre legalização de drogas e aborto, o lado de dentro das cadeias, “crime desorganizado” e de como ser mulher no meio disso tudo.

Tpm. Você era frequentemente ameaçada de morte quando dirigia o sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Como era isso?

Julita Lemgruber. Tinha telefonema no meio da noite, chegavam cartas, mas eu sempre acreditei que, quando você age corretamente, pode contrariar interesses, mas acaba respeitada. Nunca acreditei nas ameaças. Houve só um momento em que foi necessário colocar segurança na minha casa. Foi desagradável porque eu morava num condomínio com 40 casas, e os vizinhos queriam saber o que estava acontecendo. Mas três dias depois a gente se deu conta de que era só intimidação.

Quando 14 banqueiros do jogo do bicho foram condenados pela juíza Denise Frossard, em 1993, vocês duas tiveram divergência em relação aos presídios que deveriam recebê-los. O que houve?

Ela determinou que eles ficariam guardados no presídio Ary Franco. Mas essa decisão é da administração do sistema penitenciário, e essa unidade não era a mais adequada para receber aqueles homens, alguns com mais de 60 anos e com problemas de saúde. Então, eu transferi para outra prisão. E ela pediu que voltassem. Foi aquela confusão. Até que o tribunal deu ganho de causa à administração penitenciária, dizendo que nós é que decidíamos onde eles ficariam. Foi uma vitória. [Procurada pela Tpm, Denise Frossard confirma os fatos, ressaltando que “Julita fez um trabalho excelente naquela época. Até então, não havia segurança pública e sistema penitenciário no Rio, mas sim depósito de presos. Ela começou a dar uma feição de sistema à organização”.]

Como foi lidar com esses banqueiros dentro da cadeia?

Eles foram um grande abacaxi. De repente, recebemos um grupo de presos com muito dinheiro, que certamente acreditava que podia ter facilidades. E devem ter subornado muita gente mesmo, mas, na medida em que tive conhecimento, tomei as providências, como o afastamento de dois diretores da unidade Vieira Ferreira Netto.

Seu marido e seus filhos não ficavam preocupados com o risco do seu trabalho?

Eu não entrava em detalhes. Quando chegava em casa, a gente curtia nossas coisas, receber os amigos... Eu não queria envolver minha família no meu trabalho.

Como era ser mulher num ambiente desses?

Sei que eu tinha uma imagem de mulher enérgica e determinada. Mas sentia que naquele ambiente, onde violência e corrupção são companheiros do dia a dia, eu tinha que ser mais enérgica e determinada do que um homem seria para compensar a imagem de que mulher é doce, cordata, mais fácil de levar. Ou eu impunha minha vontade com determinação ou ia ser tragada por aquele universo masculino e violento.

Quais os episódios mais chocantes que aconteceram durante sua administração?

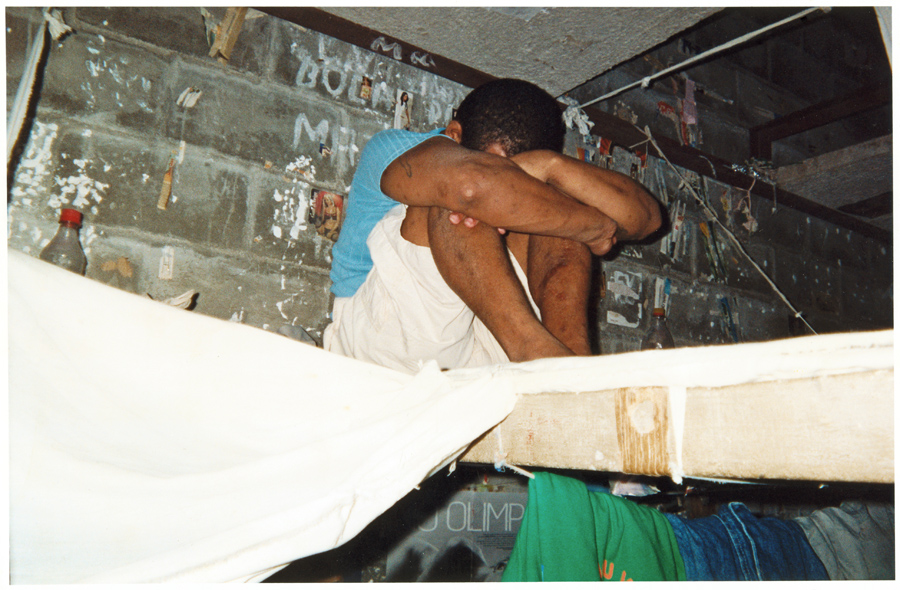

O que mais me impactou foi o episódio em que os presos morreram queimados, num feriado, em 1991. Houve um tumulto numa galeria do presídio Ary Franco e os agentes entraram atirando para cima. Os presos ficaram assustados e colocaram fogo nos colchões. Até hoje há dúvidas do que aconteceu depois. Os presos dizem que um dos agentes teria jogado um frasco com um líquido branco em uma das celas. E os agentes dizem que a cela devia ter algum material combustível. O que houve foi uma combustão. Morreram 33 presos calcinados. Quando eu cheguei lá ainda havia corpos numas posições de pavor, de angústia, com as mãos crispadas. Teve uma outra vez, quando fui negociar com presos que estavam em greve de fome, no Esmeraldino Bandeira, que me marcou. Eles queriam apresentar as negociações. Eu falei para o diretor: “É melhor não ir porque tem um conflito entre vocês. Deixa eu ir sozinha”. Fui para um ginásio enorme, pensando que os agentes iam ficar por ali. Quando olho, tinha uns 400 presos e nenhum agente por perto. Mas os presos sabiam que eu estava ali com boa vontade.

No livro, você conta que era criticada por “negociar” as reivindicações com presos. Por quê?

Parece que negociar tem sempre uma negociata por trás. Mas não é isso. Eu ouvia as reivindicações e algumas eram razoáveis. Por exemplo, que as revistas estavam demorando demais no dia de visita. Então, eu atendia. Falava: “Isso dá, isso não dá”. Por exemplo, em um episódio tenso, também com greve de fome, em Bangu 1, a unidade de segurança máxima onde ficam os presos mais perigosos e problemáticos. Fui negociar. Entrei em uma galeria, falei com os presos. E, quando estava indo para outra, um advogado que estava lá com seu cliente disse para o diretor do presídio que estava comigo: “Não deixe ela entrar que ela vai ser tomada como refém. Eles estão com uma granada”.

Muita gente acusou o governo Brizola (de 1983 a 1987 e de 1991 a 1994) de aliviar para os criminosos. Como vê essa crítica?

Acho um equívoco achar que o governo Brizola foi omisso. Não havia nenhuma orientação para que o policial não subisse o morro. O que havia era uma orientação para que, quando subisse, fizesse isso com o mesmo respeito com que entraria num edifício de classe média. Mas os policiais estavam acostumados com outra estratégia de trabalho, digamos assim.

Quais foram as principais dificuldades que enfrentou?

Não tinha grana e isso me frustrava. Aumentava a tensão, que já era permanente entre os presos. Era uma época de muita corrupção entre os agentes. Volta e meia, fugas vendidas a peso de ouro, colocavam armas e drogas dentro da cadeia. Logo que eu assumi, tive o meu primeiro teste no Ary Franco, que era para onde iam os presos direto das delegacias, que depois eram distribuídos para outros presídios.

“A sociedade não espera que a mulher cometa um crime. Espera que a mulher seja frágil, doce, que se submeta às normas, que não se rebele”

Que teste foi esse?

Existia, entre os agentes penitenciários, uma ideia de que fazia parte do jogo os presos levarem umas porradas quando chegavam no Ary Franco, porque lá era a porta de entrada do sistema. Mas uma vez a gente ficou sabendo e eu fui lá. Os guardas negaram que tivessem batido. Mas eu fui nas celas e vi os presos machucados. Mandei reunir todos os guardas e falei: “Não tem mais essa de dar porrada. Vão ter que disciplinar os presos dentro da lei”.

Como você fazia para controlar isso?

Uma coisa que criei foram as supervisões noturnas. Cada noite um diretor de unidade recebia um envelope com o nome dos presídios que visitaria naquela noite e chegava de surpresa. Porque é de noite que as coisas rolam, que tem entrada de mulheres ou que um preso mais endinheirado pede pizza na cantina da esquina. Os próprios agentes muitas vezes não estavam, iam para a night ou fazer bico e pagavam o colega para cobrir o posto dele.

Você não sentia medo?

Prisão não era uma coisa nova para mim. Fiz meu mestrado no Talavera Bruce, um presídio feminino, nos anos 70. Passei quase dois anos conversando com as presas, observando o dia a dia. Depois, no primeiro governo Brizola, em 1983, fui trabalhar como assessora da direção do sistema penitenciário e fiquei até 91. Então, quando assumi a direção geral, nesse ano, eu já conhecia as regras. E tive um pai que não teve filhos homens. Somos duas mulheres. Eu sou a primeira, e ele me educou para ser uma pessoa destemida. Vivia dizendo: “Você não tem que ter medo de nada!”. Quando fui aprender a dirigir, ele falava: “Mulher que não sai detrás do ônibus não chega a lugar nenhum”. Acho que isso moldou a minha personalidade.

Qual era a profissão dele?

Papai [que faleceu em 2001] era advogado. Tinha um sonho que eu fosse juíza.

E sua mãe?

Era dona de casa. Até hoje ela é muito tranquila. Apesar de não ter nível universitário, lia jornal, era informada. Sempre respeitou as opções das filhas. Por exemplo, numa época em que isso não era comum, eu, com 17 anos, fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Desde os 13 anos, eu fazia inglês, francês, violão e até ginástica rítmica. Imagina, naquele tempo não existia esse negócio de academia.

Como é a Julita mãe?

Sou chata pra cacete [risos]. Meus filhos falam que sou supermãe, que quero controlar tudo. Eu me preocupo até hoje. Talvez por eu sempre ter trabalhado numa coisa que tinha tanto risco, acho que queria protegê-los desse mundo violento.

Eles nunca cobraram sua presença por trabalhar demais?

Tinha essa coisa de “esse trabalho da minha mãe é meio complicado”, mas acho que eles sempre tiveram orgulho. E sempre separei minha vida de mãe e dona de casa dessa atividade. Era um trabalho tão tenso, tão consumidor, que, se não conseguisse relaxar em casa, me nutrir naquele ambiente familiar, não conseguiria sobreviver às horas de trabalho. Nunca me senti culpada, porque organizava minha vida de um jeito que ficava com eles de manhã, fazia as lições, mesmo que trabalhasse até mais tarde.

“Tinha um burburinho constante, um vozerio, mulher brigando, falando alto, reclamando. Acho que isso é uma coisa de mulher, não só da presa brasileira”

Acredita que uma mãe que comete um furto deva ser presa e separada do filho?

Não. Acho que a mãe não tem que ir para a cadeia. Alguns pais ou outros familiares às vezes têm vergonha da mãe, o que piora a situação. Não levam as crianças para visitar, dizem que a mãe morreu ou: “Sua mãe é bandida”. Então, a não ser que ela seja realmente perigosa, não deve ser presa. Isso não vale só para a mãe, mas para qualquer pessoa que cometa qualquer crime sem violência. Como dizia um ministro da Justiça inglês [Thomas Hurd]: a cadeia é uma forma cara de tornar as pessoas piores.

Quanto custa um preso, no Brasil?

Em média, R$ 1.500 por mês. É um investimento na nossa própria insegurança. Nos Estados Unidos, podem até não se preocuparem porque ou os presos vão ficar encarcerados a vida toda ou vão ser mortos. Mas no Brasil não tem prisão perpétua nem pena de morte. Essas pessoas eventualmente vão sair das cadeias. A sociedade deveria se preocupar. Quem é esse indivíduo? Na maior parte das prisões do país, eles são tratados como animais ferozes, em condições indignas, desrespeitosas, desumanas. O Estado não dá sabonete, pasta de dente, coisas básicas. É evidente que essas pessoas

vão sair piores do que entraram.

O que poderia ser feito para melhorar essa situação?

Por exemplo, investimentos na área de profissionalização. Oferecem atividades para os presos que não significam nada. Costurar bola de futebol, entre os homens, e fazer bordado, entre as mulheres, são coisas que eles não vão fazer quando saírem de lá. Como havia pouco investimento no sistema penitenciário, quando eu assumi a direção, fiz reuniões com empresários para ver se eles implantavam oficinas na cadeia. Mas eles diziam: “Os presos vão roubar o material, vão fazer rebelião e quebrar tudo, vão faltar no serviço, ninguém vai controlar”. E nada disso acontece, na média. Em geral, mesmo quando há rebeliões, as áreas de trabalho são preservadas. O preso não faz greve, ganha menos do que outro profissional, já tem local de trabalho... Mas nenhum desses argumentos adiantava.

Você acreditava poder mudar essa realidade quando foi diretora-geral do sistema? Nunca imaginei que a prisão pudesse ser instrumento de reabilitação, porque destrói os indivíduos, os laços familiares e aniquila a autoestima. Acredito que, se a pessoa não for violenta, tem que ser punida com prestação gratuita de serviços à comunidade. Com nosso trabalho no Cesec, esta semana soltamos um cara que furtou dois pedaços de bacalhau. O outro furtou xampu. Outro tentou furtar uma bicicleta. Num país em que lesam os cofres públicos em milhões, tem gente presa por tentar furtar uma bicicleta. Não defendo o abolicionismo [corrente que acredita na extinção do sistema penal]. Mas crime é produzido socialmente. Por exemplo, durante séculos se usaram e comercializaram drogas livremente no Ocidente.

A partir de um momento, virou crime.

“Era um trabalho tão tenso, que, se não conseguisse relaxar em casa, me nutrir naquele ambiente familiar,não conseguiria sobreviver às horas de trabalho”

É a favor da legalização das drogas?

Sou a favor da legalização do uso e da distribuição de todas as drogas. É uma questão de saúde pública, não de segurança. É claro que não acredito que a droga possa ser vendida na loja de conveniência, talvez num primeiro momento precise de receita médica, depois, no limite, tem que ter uma legislação que controle como faz com o álcool e o cigarro. A quantidade de pessoas que morrem por causa do uso inadequado de álcool e cigarro é muito maior do que quem morre por uma overdose. O poder público precisa fazer campanhas de educação em relação às drogas. Mas acho que a gente vai partir primeiro para a legalização do uso, ainda estamos longe da possibilidade de distribuição porque o Brasil não vai fazer isso sozinho. A grande questão é: usuário de drogas tem no mundo inteiro. Agora, esse comércio é organizado com mais ou menos violência. É isso que a gente tem que combater.

Então, o grande problema é o tráfico?

É. A gente avançou na questão do uso, porque se hoje o advogado provar que o cara é usuário ele não vai para a cadeia, mas ganha uma pena alternativa, de prestação de serviço à comunidade. O problema é que a lei ainda é frouxa. Se o garoto é negro, mora na favela, vai ser considerado traficante. Se o menino é branco, classe média, zona sul do Rio, com a mesma quantidade, vai ser considerado usuário.

Várias mães acham melhor que os filhos adolescentes fumem maconha em casa do que na rua. O que pensa sobre isso?

Acho que tem que fumar em casa, trepar em casa, tudo isso faz parte da educação do seu filho. Fechar os olhos é um péssimo negócio.

Você já pegou seus filhos com drogas?

Acho que meus filhos, como quase todo jovem do Rio de Janeiro, já experimentaram maconha. Isso não quer dizer que tenham se tornado dependentes. Sempre procurei lidar com isso discutindo, para não se tornar um problema. Acho interessante que alguns pais não se assustam quando veem os filhos regularmente tomando porres homéricos. Mas se assustam quando sabem que o filho usou maconha. São reações irracionais do ponto de vista do que é educar um filho.

Você falou que tem que “trepar em casa”. Como era sua relação com seus filhos nesse sentido?

Eles nunca tiveram a necessidade de transar em motel, porque lá em casa podiam levar as namoradas. Uma vez, um deles estava com a namorada, e, às duas da manhã, bate na porta do meu quarto: “Mãe! A camisinha estourou. O que eu faço?” [risos]. Eu falei: “Sei lá, não tem solução agora. Vai dormir”. Depois levei a menina ao médico, paguei os exames, mas logo avisei: “Se quiser fazer aborto, vai ter que falar com a mãe”. Felizmente, ela não estava grávida.

Você já fez aborto?

Sim, depois que já tinha os três filhos. Não tenho nada contra o aborto. A gente só deve ter os filhos que deseja e que acha que pode ter. É uma hipocrisia esse negócio, porque todo mundo faz, a diferença é que as mulheres pobres fazem em condições precárias, têm infecções, às vezes morrem... Se não houvesse essa pressão descomunal tanto da igreja católica quanto das igrejas evangélicas, mas sim uma ampla e honesta campanha de esclarecimento da opinião pública, poderíamos ter o aborto legalizado no Brasil.

E drogas, você já usou?

Na época em que todo mundo começou a fumar maconha, experimentei algumas vezes, mas não conseguia gostar. Eu era bem careta. Nesse tempo, meus pais tinham uma posição política conservadora, só ampliei minha visão em 68, quando entrei no cursinho pré-vestibular. A gente estava no meio da aula, de repente todo mundo largava tudo para ir para a passeata. Quando houve o golpe militar, eu estava nos Estados Unidos, mas acompanhava as notícias. Voltei e, com 20 anos, me casei.

Com o pai dos seus filhos?

Não, foi um outro casamento, que não durou nem um ano. Quando me separei, comecei a dar aula de inglês e passei quatro meses na Europa. Aí voltei, fui fazer sociologia e conheci o pai dos meus filhos.

Na faculdade?

Não, na praia.

E quanto tempo ficaram casados?

Nós nunca casamos. A gente não acreditava em assinar papel. Vivemos juntos 26 anos, aí nos separamos.

Hoje você se sente sozinha?

Estou sempre fazendo alguma coisa. Vou ao cinema, lançamento de livro, ou trabalho até tarde e chego cansada, vou dormir. Não curto ficar em casa. Meu ex-marido dizia que eu devia ter nascido homem, porque não gosto dessas coisas que mulher gosta. Não gosto de cozinhar, de costurar, de arrumar a casa. Meu namorado [Zoliah, com quem está há cinco anos] diz que me envolvo muito no trabalho, que ligo na tomada na segunda-feira de manhã e desligo só na sexta à noite.

Você dorme bem?

Tomo remédio para dormir. Nos últimos anos tomo um holandês, natural. Mas já tomei uns pancadões, na fase da separação ou quando dirigia o sistema penitenciário. Nessa época, eu fumava dois maços de cigarro por dia.

Como você começou a se “encantar” pelo sistema penitenciário?

Quando meu filho mais velho tinha 2 anos, meu ex-marido foi transferido para os Estados Unidos e fomos morar lá. Eu voltei para cá, dois anos depois, com a ideia de fazer mestrado sobre delinquência juvenil. Fui conversar com o [advogado Augusto] Thompson, que era diretor-geral do sistema penitenciário do Rio e amigo do meu tio. Ele falou: “Por que você não vai conhecer o presídio feminino Talavera Bruce?”. Eu fui e, quando coloquei os pés lá, não queria mais ir embora. Depois lembrei de quando eu tinha 8 anos e passava as tardes ouvindo uma radionovela chamada Presídio de Mulheres. Eu já ficava fascinada com aquelas histórias.

Quais as principais diferenças entre prisões de homens e de mulheres?

A falta de solidariedade entre as mulheres foi o que mais me marcou. Tinha o que elas chamavam de caguetagem. Em prisão de homem, isso é seriíssimo, pode dar morte, lá você encontra muito mais a lealdade das facções. Entre as mulheres é um negócio mais difuso, pulverizado. Os próprios guardas diziam: “Sou mil vezes trabalhar em cadeia de homem do que em cadeia de mulher. Cadeia de mulher é horrível, qualquer coisa a cadeia vira, elas tumultuam! Homem é mais tranquilo, é cabeça feita”. Tinha um burburinho constante, um vozerio, que era mulher brigando, falando alto, reclamando com a guarda. Tem sempre um ruído, uma coisa tensa. Acho que isso é uma coisa de mulher mesmo, não só da presa brasileira. Em qualquer livro de prisão na Inglaterra, nos Estados Unidos, a descrição é parecida. Em compensação, é raríssimo acontecer uma morte em prisão de mulher. Se pegar décadas, vai encontrar meia dúzia, talvez, no Rio de Janeiro.

Quais as diferenças entre as visitas que homens e mulheres recebem na cadeia?

Em prisão feminina, tem uma fila pequena de visitantes, maioria mulher: mães, filhas, irmãs... Tem muito homem que abandona a mulher presa. Namorado, então, nem se fala. O marido de uma presa uma vez me disse: “Eu conto para os meus filhos que a mãe deles morreu, não vou levar eles na cadeia”. A sociedade não espera que a mulher cometa um crime. Espera que a mulher seja frágil, doce, que se submeta às normas, que não se rebele. Então, ela rompe a norma duas vezes: com a coisa da expectativa do papel da mulher e com as leis. As mulheres que têm maridos nas prisões ficam naquelas filas enormes, debaixo de sol ou de chuva, levando coisas para eles, que, em geral, quando saem da cadeia, arranjam outra mulher com metade da idade daquela.

“Como dizia um ministro da Justiça inglês [Thomas Hurd]: a cadeia é uma forma cara de tornar as pessoas piores”

Como está o crime organizado hoje no Rio de Janeiro?

Está longe de ser organizado. Tem essas facções, grupos que atuam de forma mais articulada, mas não tem nada no Brasil que se assemelha ao que se considera crime organizado em outros países.

Os integrantes das facções ficam em presídios separados?

Tem presídios em que estão presos de mais de uma facção, mas em galerias diferentes. Volta e meia, alguém diz que tinha que misturar todos. Mas o administrador público não pode fazer isso. A pessoa entra viva ali, se sai morta, é responsabilidade do Estado. Sempre me espantou o fato de as famílias desses presos mortos dentro da cadeia não moverem ações de indenizações.

Quem é o principal líder criminoso atualmente no Rio?

É difícil acompanhar as lideranças das facções porque tem uma rotatividade enorme. Eles estão sempre em conflitos com a polícia, sempre sendo mortos e substituídos.

Na época da sua administração ainda não havia celulares nas cadeias...

Pois é. Eu era feliz e não sabia. Esses celulares possibilitam um contato inclusive entre os presos de cadeias diferentes, não só com o mundo aqui fora. Na minha época, um preso, para mandar recado para outro preso, de outra cadeia, tinha que usar um familiar ou advogado. Hoje em dia, eles pegam o celular e falam com os companheiros de trabalho [risos]. E o interessante é que regularmente são feitas revistas, e se recolhe um monte de celular. Dali a duas semanas, está cheio de celular de novo.

Como você avalia os governos Garotinho e Rosinha?

Foram uma tragédia para o Rio de Janeiro. Um período de extrema violência policial. Até os dois primeiros anos do governo Sergio Cabral também. Mas depois eles se deram conta de que combater violência com violência não leva a lugar nenhum.

Nesse período, você foi a primeira ouvidora de polícia do Estado do Rio. O que mais marcou essa sua passagem?

O que mais me emocionava era a violência policial e a sensação absoluta de impunidade. Teve um caso de uma mãe de um garoto de 18 anos que tinha acabado de entrar para o tráfico. E tinha um grupo de policiais que toda sexta-feira passava lá para pegar R$ 600 de cada um dos rapazes envolvidos, para dar proteção ao “movimento”. Aí o menino, que tinha entrado naquela semana, falou: “Ainda não tenho o dinheiro”. Ele pediu para a mãe, que não quis dar. A última coisa que aconteceu foi que vizinhos viram os policiais meterem o garoto no camburão. A mãe ficou dois dias procurando o menino. Foi ao hospital, à delegacia, mas encontrou seu corpo no necrotério. Reconheceu pela roupa, porque ele estava sem a cabeça. Ninguém da comunidade queria testemunhar porque tinham medo dos policiais.

Esse é o tema de Tropa de Elite 2, que estreou no mês passado. O que achou do filme?

Tudo que o Capitão Nascimento não disse no Tropa 1, ele vomita no Tropa 2. No Tropa 1 a gente percebe o drama pessoal que ele está vivendo, mas ele não verbaliza sua angústia, não deixa claro que lutar contra a violência usando de violência não leva a lugar nenhum. Agora, no Tropa 2, ele vomita sua revolta contra o “sistema”, contra uma polícia corrompida. Tudo absolutamente claro, pra ninguém botar defeito.

Como combater as milícias?

As ouvidorias de polícia no Brasil têm que ter mais independência para investigar, porque hoje dependem da corregedoria, que é um órgão interno da polícia. E, depois de uma década, temos apenas as mesmas 14 ouvidorias que tínhamos no começo. Ou seja, não avançou. Pra você ter ideia do que acontece, uma vez tivemos uma denúncia e realmente descobrimos que o subcomandante de um batalhão andava com um carro roubado. Ele foi punido com 15 dias de desconto de salário e não lembro se também 15 dias de prisão. Depois mudou de carro, mas continuou sendo subcomandante.

Em quem você votou?

Na Dilma. Mas não é um voto cheio de empolgação, afinal ela surgiu na política de repente, a gente mal conhece. Mas para mim o importante é que a política de combater a miséria no Brasil tenha continuidade. Essa ideia de que você não tem que dar o peixe, mas sim ensinar a pescar, ainda precisa de uma série de medidas anteriores para ser alcançada.

Ontem, estávamos no seu carro, e você deu moedas a um menino que fazia malabarismo no semáforo. Isso não alimenta a diferença social?

Acho uma bobagem dizer que alimenta. Os meninos estão ali tentando, não estão na comunidade deles aprendendo com a bandidagem local.

Se arrepende de algo na vida?

Ultimamente tenho dito que me arrependo de não ter feito direito, porque agora eu poderia ser uma juíza com uma belíssima aposentadoria. Eu tenho uma aposentadoria pequena, então se quiser manter minha qualidade de vida vou ter que trabalhar até morrer. Isso me angustia um pouco.

“Acho que a mãe não tem que ir para a cadeia, a não ser que ela seja realmente perigosa. Isso não vale só para a mãe, mas para qualquer pessoa que cometa qualquer crime sem violência”

Tem medo de envelhecer?

Não transo a velhice tranquilamente, não. Fiz uma plástica [no rosto] há 12 anos. Não vou ser hipócrita de dizer: “A gente tem que aceitar a idade, é o amadurecimento”. Luto contra as rugas a cada dia, compro cremes caros...

Em uma passagem do livro, você diz que, se acreditasse em Deus, rezaria. Acredita em algo superior?

Deus me livre, em nada! Fui educada em colégio de freira e me fez muito mal. Quando eu tinha uns 13 anos, namorava, aos sábados. No domingo, tinha que confessar para o padre. Até que, um dia, o padre ficou fazendo perguntas do tipo: “Mas o que você fez com seu namorado?”. Eu senti nitidamente que o cara estava se masturbando. Levantei e fui embora. Aquilo foi um choque. Depois me convenci de que Deus não existia mesmo. Em vários momentos, lamento não ter fé, porque é um conforto. Mas meu objetivo é realizar alguma coisa neste mundo. Eu sempre quis ser feliz aqui e agora, não vou esperar morrer.