Uma das jornalistas mais respeitadas do país deixou a TV para se arriscar no mundo corporativo: ”a mulher tenta resgatar o que deixou para trás quando conquistou o mercado de trabalho”

Uma das jornalistas mais respeitadas do país, Ana Paula Padrão deixou a TV para se arriscar em um novo negócio, dedicado a decifrar a relação entre as mulheres e o trabalho: "Metade das decisões que tomei foi para garantir que teria vida pessoal fora da minha carreira"

Quando ela pediu demissão da Globo, de um cargo cobiçado e cheio de glamour, não faltou quem a chamasse de doida. Quando, ao sair da Globo em 2005, explicou que estava indo cuidar da vida, tentar ter filhos, não faltou quem desdenhasse. Quando aceitou o convite do SBT para formar um novo departamento de jornalismo, disseram que era um plano B, que tinha se arrependido de sair do Jornal da Globo. Depois, ao voltar para a bancada na TV Record, pensaram: “Ah, colocou a cabeça no lugar, voltou à base”. Mas Ana Paula Padrão tinha um plano. Ficaria ali por quatro anos e iria cuidar de um sonho antigo: colocar de pé o projeto de uma plataforma especializada na mulher brasileira, uma empresa que faria detalhado inventário dessa mulher em todas as classes sociais e, depois, explicaria às grandes corporações o que elas precisariam fazer para se adequar à nova força produtiva do país, composta de mulheres que não se sujeitam mais à gestão masculinizada. Outra vez, disseram que ela estava ficando maluca. Mas, se o que separa o maluco do gênio é o sucesso, Ana Paula já cruzou a fronteira há alguns anos.

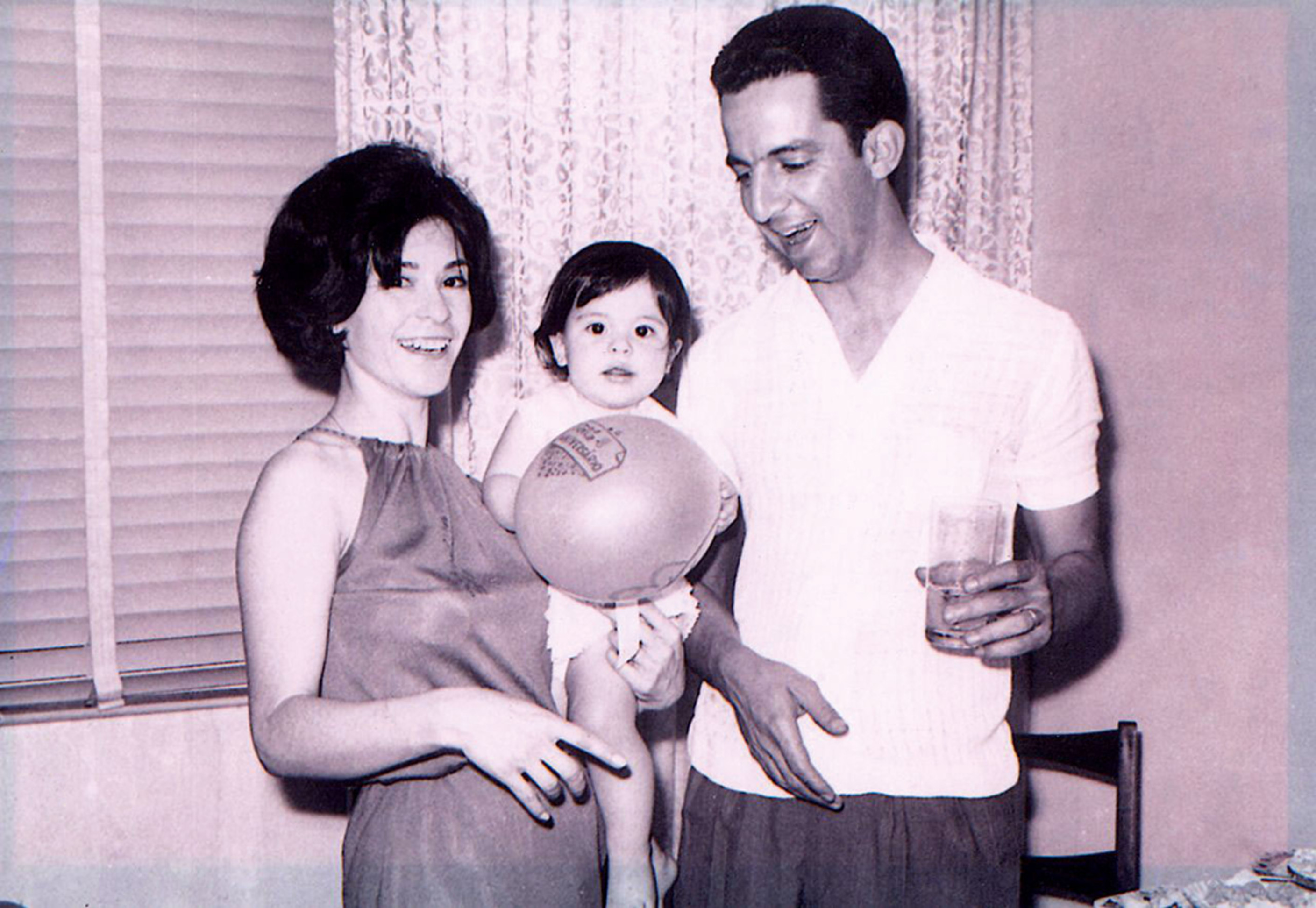

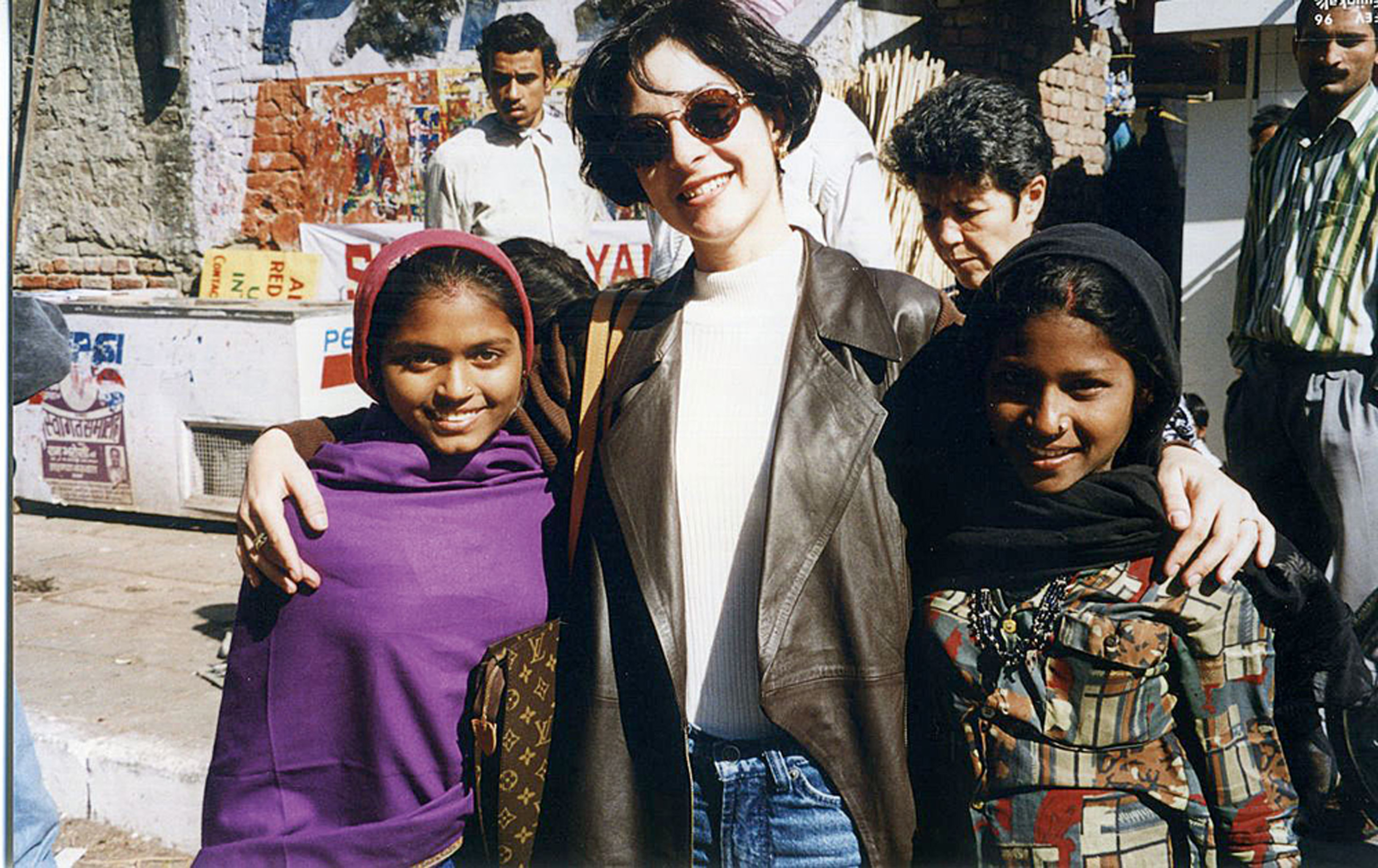

Criada por um pai advogado e intelectual de esquerda e por uma mãe que poderia ter feito carreira como radialista, mas optou por cuidar da família, ela nasceu e cresceu em Brasília, de onde saiu em 1996, para morar em Londres como correspondente da Globo. De lá, foi para Nova York, e três anos depois voltou ao Brasil, mais exatamente para São Paulo, cidade que a assustou e, a princípio, deprimiu. Mas não havia tempo para mi-mi-mi: tinha sido trazida de volta para um dos cargos jornalísticos mais cobiçados do Brasil: editar e ancorar o Jornal da Globo. De lá, claro, uma mulher só deve sair quando é retirada. Mas esse não seria o caso dela.

Felicidade e trabalho

Em seu escritório paulistano, onde fica a Tempo de Mulher, empresa que fundou em 2010, Ana falou à reportagem da Tpm sobre trabalho, demissões, casamento, filhos e o futuro da mulher no Brasil. A menina que saiu de Brasília para ganhar as bancadas dos telejornais, desfrutando de um tipo de poder e glamour que ela jamais sonhou ter, poderia apenas ter seguido a cartilha de “nunca pedir demissão de um excelente emprego, ainda mais na Globo”, e ter se aposentado lá dentro. Mas Ana Paula queria mais da vida. Ela queria, aliás, vida da forma como entende: misturando felicidade e trabalho. Quando deixou de ser assim, mesmo tendo um dos mais altos salários do jornalismo na emissora (apenas como referência, o mais alto salário do jornalismo global se aproxima hoje da casa dos sete dígitos), pediu para sair. Passagens pelo SBT e pela Record, de onde se demitiu recentemente, foram bem-vindas e a ajudaram a amadurecer a ideia antiga de ter um negócio próprio. No meio de tudo isso, algumas tentativas fracassadas de engravidar, e um aborto, a levaram ao fundo do poço. Hoje, aos 47 anos e à frente de uma produtora e de uma plataforma que inclui um portal, diz estar feliz e cheia de sonhos. Casada há 11 anos com o economista Walter Mundell, conta ter amadurecido para entender que as dores nos mostram caminhos, oferecem humildade e coragem. Falou a respeito de sofrimentos muito particulares e de como lida com eles. Não se deixe enganar pelo sobrenome: nas próximas páginas, uma mulher completamente fora do padrão.

Tpm. Como lidou com a vaidade, comum ao meio televisivo?

Ana Paula Padrão. Minha grande vaidade sempre foi o intelecto, coisa que veio do meu pai. Até hoje detesto me sentir ignorante, pouco afeita a um determinado assunto. Se vejo que não domino, vou estudar. Quando saí do Brasil para ser correspondente em Londres, era repórter em Brasília. Mas Brasília é um universo pequeno, você não sabe que repercussão alcança no resto do Brasil. Eu era uma caipirona e só entendi que era famosa quando voltei de Nova York para São Paulo para ser âncora do Jornal da Globo. Eu e minha calça jeans, arrastando o chinelinho que arrastava em Nova York. Foi aí que descobri que a banda não tocava desse jeito.

O que estranhou na atitude das pessoas? As pessoas esperavam que eu estivesse com o cabelo da TV, a maquiagem da TV, a roupa da TV. Achei esquisito. O primeiro ano em São Paulo foi muito difícil, eu me sentindo obrigada a parecer aquela pessoa da TV. Fiquei deprimida, não foi fácil. E estava sozinha numa cidade que não conhecia e da qual tinha medo.

"Era caipirona e só entendi que era famosa quando voltei de Nova York para São Paulo"

Você não estava namorando? Não. Meu primeiro casamento terminou antes de eu sair do Brasil para Londres. Quando cheguei a São Paulo tinha 34 anos. Londres foi duro, estava sozinha, numa cidade escura e chuvosa. Sou uma pessoa solar, descobri isso lá [risos]. Quando voltei para assumir uma bancada, coisa que nunca imaginei fazer na vida porque gostava muito de ser repórter, a glamorização da profissão estava no auge. Eu ia dar palestras nas faculdades e perguntava o que as meninas queriam fazer. E era sempre ser apresentadora de TV ou moça do tempo. Eu dizia: “Você quer ser famosa? Tem maneiras mais fáceis. Jornalismo não é carreira para ficar famoso, é uma profissão de sacrifício”.

A bancada não era seu lugar natural? Tive que administrar a bancada mais tempo do que gostaria. Nunca foi muito a minha praia, mas acho que tomei boas decisões em minha carreira, uma delas foi ter feito bancada, que não é uma coisa que escolheria. E eu estava muito, muito, muito feliz em Nova York, para onde fui depois de Londres, não queria sair de lá. Tinha acabado de comprar um apartamento, estava pagando as prestações e me chamaram para voltar.

Se arrependeu de ter voltado? Uma carreira não cai no colo. Você tem que administrar, traçar estratégias. Talento e boa formação contam muito, mas não bastam. Eu teria sido mais feliz com minhas materinhas em Nova York? Teria, mas não teria a carreira que construí. Não vim feliz da vida, dando saltitos, e passei um ano muito difícil em São Paulo. Mas foi em São Paulo que eu me apaixonei, que me casei e onde fiz carreira, tudo por causa de decisões como essa.

Como você se apaixonou? Logo que cheguei comecei a ir a muitos eventos do mercado financeiro. E um desses eventos era com o presidente do Lloyds Asset Management, que era o Walter. Foi um almoço interessante, a gente falou de muitos assuntos, não só de macroeconomia, como era o natural. Saí de lá pensando: “Um banqueiro que não é tão dentro da caixinha”.

E o reencontro? Dois anos depois, recebi um e-mail, desses coletivos, dizendo que ele estava abrindo uma consultoria. Por coincidência, eu estava trabalhando em uma matéria sobre a influência que as pesquisas eleitorais tinham na economia e precisava entrevistar um consultor independente. Marquei uma entrevista e fui. Era sexta à tarde. Aí tomamos um café, dois, três, oito. Na quarta-feira seguinte eu ia viajar para a cobertura da Copa [de 2002, na Coreia e no Japão], mas antes ia para Paris passar uns dias com minha mãe, que não conhecia a cidade. E eu disse isso a ele. Bom, passou sábado e ele não ligou. Passou domingo, segunda… aí ele me ligou na terça. “Você vai para Paris amanhã mesmo?” “Vou.” “Sabe onde vai ficar?” “Não, minha mãe que viu tudo. Por quê? Você vai estar lá?” “Não sei. Talvez.” Desliguei e pedi o nome do hotel para minha mãe.

O que aconteceu em Paris? Estou lá no sábado, volto com minha mãe para o hotel no fim do dia e tem um recado dele. “Oi, estou no hotel tal, número tal, pode me dar uma ligada?” E eu: “Que coisa estranha”. Liguei: “Você está em Paris mesmo, então? Veio para algum seminário?”. E ele: “Não, vim jantar com você”. A primeira coisa que pensei foi: “É sequestro. Ou pegadinha. Ninguém se despenca do Brasil para jantar com outra pessoa”.

Mas você pensou em não ir? [Risos] Eu estava no quarto do hotel com minha mãe e uma amiga que tinha passado para nos ver. Aí disse que estava com elas e ele disse que elas seriam bem-vindas [risos]. Eu ainda estava no telefone e minha mãe fazia gestos para mim como quem diz: “Vai, vai”. Mas tinha a questão da roupa. Eu tinha calças jeans, uma mala de uniformes da Globo, porque ia passar 50 dias na Ásia a trabalho, um terninho de calça e blazer preto para uma recepção que precisasse cobrir e um vestidinho vermelho que tinha comprado na viagem. Fiz uma votação e o vestidinho vermelho ganhou. E eu pensei: de jeito nenhum. Coloquei o terninho.

Aonde foram? Ele me levou a um lugar super-romântico, uma gafieira francesinha, com orquestra, fofa. Fomos para o hotel, ele, supercomportado, me deixou na porta e perguntou se poderia me ver no dia seguinte. Eu disse que ia passear com minha mãe e ele disse que adoraria ir junto porque era o último dia dele na cidade. Passamos o dia com minha mãe para cima e para baixo e ele perguntou se poderíamos jantar outra vez.

Usou o vestido vermelho? Era isso ou uma camisa verde-bandeira com o logotipo da Globo [risos]. Para chegar ao restaurante, tínhamos que atravessar uma ponte. No meio da ponte ele parou de andar, me olhou e disse: “Eu vim a Paris para dizer que quero me casar com você. Não precisa responder agora, e se quiser só namorar já está ótimo. Mas eu vim aqui dizer que quero entregar minha vida a você”. Ele falava e eu pensava: “Papai Noel não pode ser. Também não pode ser ET porque não acredito nisso. Sequestro não deve ser porque ele já teve chance de me sequestrar ontem à noite...”.

Qual a sua reação? Disse a ele que estava indo para a Ásia, que ia ficar quase dois meses fora do Brasil, e ele disse que a gente se falaria pelo telefone. E eu: “O que faço com esse homem?”. Passamos 50 dias nos conhecendo pelo telefone. Um dia reclamei do café da manhã do hotel coreano e ele perguntou o que eu gostava de comer de manhã. Disse que sentia falta da água de coco. Quatro dias depois chegou uma caixa de água de coco para mim no hotel. Virei o comentário, todo mundo querendo saber como eu estava tomando água de coco do Brasil.

E ele é romântico assim até hoje? Até hoje ele puxa a cadeira para eu sentar na mesa da sala para a gente jantar junto. Todo dia eu sei que ele me ama, e eu sei que ele sabe que eu o amo.

Tem segredo? Você tem que devolver o que a pessoa te dá. Eu não sou super-romântica, mas sou romântica com o meu marido. Não sou ligada em data, mas sou com meu marido. Ele colocou a barra lá em cima [risos]. Ele gosta de plantas, então cuida de todas as plantas da casa. Ele gosta de cozinhar, então muitas vezes faz as compras. É uma relação equilibrada. Os dois trabalham muito, mas ele divide tudo comigo e por isso eu não tenho a tripla jornada que quase toda mulher tem, porque ele divide mesmo as coisas comigo.

E em casa, o que você faz? Eu cozinho, adoro cozinhar. Ele tem cozinhado bastante, mas eu gosto de fazer coisas difíceis. Sou boa em cozinha tai. Também administro o motorista e os outros funcionários, menos o jardineiro, que ele é quem cuida.

"Parei de tentar ter filho para não afastar o casamento"

Você acha que as tentativas de engravidar (em 2005, Ana Paula saiu da Globo) poderiam ter abalado seu relacionamento? Eu parei de tentar ter filho para que não afetasse o casamento. Quando você começa a tentar muito uma coisa artificial, e no meu caso era fertilização in vitro, você tem que seguir o cronograma daquele negócio. No meu caso era: tomar injeções na barriga durante um período de tempo para estimular superovulação, ir ao médico quase todo dia para fazer ultrassom e ver de que tamanho estavam os óvulos, que têm de ser retirados no momento exato. Você fica superinchada, entupida de hormônios, com pouco apetite sexual, cansada e improdutiva.

Todo o processo é bastante complicado... Não é simples, você fica tensa, nervosa, dorme pouco. Aí chega o dia de tirar os óvulos, enfiam uma agulha gigantesca no seu ovário, tiram os ovulozinhos, que vão para uma proveta com o esperma. Os embriões se formam e começa a subdivisão celular. Depois, os mais bonitinhos são retirados e colocados em você. Isso demora três, quatro, cinco dias, e então você volta à clínica para colocar os embriões em você e sai tomando mais hormônio para segurar os embriões dentro de você. Aí começa a expectativa. Depois de fazer tudo isso duas vezes, por dois anos, resolvi parar para descansar o corpo e fiquei grávida nesse período, mas sofri um aborto [estava de poucas semanas].

Era uma coisa sua ou do Walter? Ele sempre disse para mim: “Com filho ou sem filho eu te amo igual”. Para mim era vontade de perpetuar aquela história e aquela pessoa, mas vi que eu estava criando um ponto permanente de angústia na gente. Os casos de sucesso são muito alardeados, mas os de insucesso não saem de dentro das clínicas. Quantas mulheres se sentaram ao meu lado naquelas clínicas com 11, 12 tentativas fracassadas? Disso ninguém fala.

Já vi casos em que, quando a mulher consegue, o casamento acaba. Você passa muitos meses focada numa terceira coisa, que pode ou não acontecer. Na maioria dos casos o homem se vê excluído porque é um sonho feminino. Hoje eu falo: quer ter filho? Não espera muito porque a medicina não faz milagres e você ainda corre o risco de destruir uma coisa que é boa em benefício de uma coisa que você não sabe se vai acontecer.

Doeu desistir? A vida me deu muita coisa, eu era uma caipirona, minha família não tinha dinheiro, conheci o mundo, construí uma carreira, encontrei a pessoa da minha vida. Por esforço pessoal, por decisões certas, porque o universo conspirou, as coisas deram certo. Se não era para ter filhos, não era para ter filhos. Dói abortar? Dói demais, dói horrivelmente. Passei três dias no hospital chorando sem parar.

Dor emocional? Você está perdendo uma pessoa, ela está indo embora, o coração parou de bater. E meu marido do meu lado, segurando a minha mão. Três dias com ele ali, chorando igual a mim, e dizendo: “Vai passar. Vai passar. Eu te amo. Eu te amo igual”. Tudo isso uma hora me fez pensar: “O que eu tô fazendo? Inventando um ponto de infelicidade entre a gente?”. Não tô dizendo que outras mulheres tenham que fazer igual a mim, todo mundo tem sua história. Mas doeu, dói até hoje, e eu convivo com a dor.

"A dor é importante, ela dá muita humildade pra gente"

É difícil? Quem vive sem dor? Cada um carrega a sua, uma ou mais de uma. Eu tenho aqui as minhas, elas fazem de mim uma pessoa melhor, fizeram meu casamento ficar mais forte. Claro que temos crises como em qualquer casamento, mas a gente consegue resolver porque tem certeza do básico: que a gente se ama, a gente se respeita e a gente se admira. A dor é importante, ela dá muita humildade e coragem. Sou uma pessoa muito corajosa.

Não pensou em adotar? Acho lindo, mas não tenho mais o deadline da natureza... Se um dia Walter e eu decidirmos, não será um problema. Por enquanto estamos bem e felizes um com o outro.

Precisou de coragem para deixar a Globo? [Risos] As pessoas me diziam: “Nossa, mas sair da Globo?”. Gente, eu adoro a Globo, é uma grande escola, uma empresa que não é machista, que trata bem os funcionários. Tenho um monte de coisa legal para falar da Globo, mas aquele não era o meu momento. Eu estava superinfeliz, detestava aquele horário, me sentia isolada do mundo e, com 30 e tantos anos, eu tinha achado a pessoa da minha vida e não me encontrava mais com o cara. A gente se falava por bilhetes porque eu chegava tarde e ele saía cedo. Aí vieram dois anos tentando engravidar, ele me dava as injeções e eu tinha que acordar com ele para ele me dar as injeções. Comecei a dormir mal, estava num grau de desgaste… e eu ia dizendo: “Gente, não tô aguentando, preciso sair, preciso sair”. Mas entendo que a TV e o público achem estranho que você priorize uma coisa pessoal e que isso seja mais importante do que o glamour da profissão. Sei que é difícil de entender, mas desculpa aí, hein [risos]. Eu não podia continuar daquele jeito.

Mas aí você voltou para a bancada na Record. Há quatro anos, quando saí do SBT, tinha quatro convites para voltar para a bancada. Era o mercado me dizendo: “Só serve se for na bancada”. E eu pensei: “Preciso fazer outra coisa ou vou envelhecer numa bancada”. Precisava fazer com que o mercado acreditasse em mim para fazer uma coisa diferente. A gente vira escrava do sucesso. As pessoas gostam de mim na bancada, o mercado gosta de mim na bancada, sou um bom produto na bancada, a audiência confia em mim e isso é muito bom para empresas patrocinadoras do telejornal, porque atraio bons patrocinadores. É bom para a TV, para os patrocinadores e para a audiência. Mas e eu?

Como foi a decisão? Pensei: “Vou topar mais quatro anos e vou colocar minha empresa de pé”. Minha primeira empresa é uma produtora, ela tá bem no mercado, anda sozinha, existe há seis anos e não depende da minha imagem. Mas a Tempo de Mulher é calcada na minha imagem, na minha relação com mulheres e em tudo o que estudei sobre mulheres. Então assinei [com a Record] dizendo: “Estou assinando por quatro anos sem extensão”. E eles: “Ah, lá na frente a gente convence você”. E eu: “Gente, eu não vou ficar”. Ninguém nunca acredita [risos].

A Tempo de Mulher orienta o mercado corporativo a respeito da nova mulher no trabalho? É uma das coisas que fazemos. As corporações no Brasil estão tendo que discutir a questão do gênero, não é mais uma opção, é necessidade porque não conseguem mais recrutar e reter bons talentos femininos. Na maioria dos casos o ambiente de trabalho não é favorável à mulher. Temos um dos maiores índices de empreendedorismo feminino do mundo porque a mulher brasileira não se sujeita mais a empresas com gestões masculinizadas. Dou instrumentos para essa discussão, converso com a mulher através do portal e com as empresas nos eventos que promovo.

Você é essa mulher? Sou uma legítima representante da geração ombreiras, a dos anos 80, de mulheres de blazers enormes, cabelo curto, gritando, forçando a voz para um tom mais grave para se fazer respeitar. Essa mulher não existe mais. Metade das decisões que tomei na vida foi para garantir que teria vida pessoal fora da minha carreira. As mulheres que abriram mão disso e estão hoje em superpostos corporativos na maioria [dos casos] não são felizes. A mulher tem um monte de universos dentro dela e ela tem que se sentir feliz em todos eles. Tem que olhar no espelho e achar que tá legal, tem que achar que vive uma relação legal, que tem tempo para os amigos quando os amigos precisam dela, que é uma boa mãe, que tem uma casa organizada. As empresas precisam entender que a gestão feminina vai ser sempre diferente da gestão masculina. Mas sozinhas não vamos conseguir fazer essa mudança, precisamos da ajuda deles.

"As empresas precisam entender que a gestão feminina é diferente da masculina"

Como? Primeiro, sendo mães de homens criados para dividir tarefas, e sendo para as empresas não uma mulher masculinizada, mas uma mulher que entrega share grande de produtividade e tem a vida equilibrada. Vejo ainda a mulher que sente falta de um apoio maior da empresa para ser essa mulher. E vejo a mulher que está tentando resgatar coisas que deixou para trás quando precisou conquistar o mercado de trabalho sem ter um modelo feminino para copiar.

Como você faz isso? No próximo evento, por exemplo, vamos discutir “mulher, trabalho e maternidade”, “doenças femininas no trabalho” e teremos painéis com homens que optaram por trabalhar menos porque a mulher estava num momento melhor da carreira. Muitas coisas do universo corporativo precisam ser discutidas. Um dos grandes mestres em gerenciamento do mundo, o canadense Henry Mintzberg, disse: “A cabeça do homem é compartimentada em caixinhas: caixinha do trabalho, do chope com amigos, do futebol, dos filhos; a cabeça da mulher não tem um compartimento ‘felicidade’ e outro ‘trabalho’”. O trabalho tem que gerar felicidade. Se as empresas tivessem noção de como a mulher decide coisas, elas só fariam pesquisa com mulheres.

É um manifesto feminista? Muito pelo contrário. O peso sobre o homem dos anos 50 era insuportável. Era impossível levar o trabalho para casa porque ele tinha que ser o exemplo do sucesso.

Que tipo de criança você foi? Tímida, muito tímida. Quando minha mãe pedia para eu ir comprar revistas era um suplício. Eu ficava na porta com o dinheiro no bolso repetindo baixinho: “É só entrar e pedir, é só entrar e pedir…”.

E seguiu assim na adolescência? Brasília era uma mistura de culturas, e não me sentia estranha porque todos eram estranhos de alguma maneira. O que a gente mais fazia era encostar nas cúpulas [do Congresso] e ficar vendo o céu e tomando cerveja até passar um carro da polícia e colocar todo mundo pra correr.

Era CDF? Era uma aluna aplicada, mas a partir dos 16 anos fui rebelde, ia em festinha, andava com a turma dos darks… Tinha a turma punk e a turma dark. Os punks eram mais violentos, a balada dark era um pouco mais romântica e melancólica.

Rolava uma repressão em casa? Não. Quando nasci, meu pai esperava um menino. Tenho dois irmãos menores, cinco e dez anos mais novos, então por muito tempo era só eu. Essa minha primeira infância foi muito com meu pai, que é um intelectual de esquerda e homem de princípios éticos muito rígidos. Ele me levava aonde ia, sem se importar que eu fosse mulher. Domingo ia para o boteco tomar cerveja com os amigos e eu ia com ele. Ele me dava livros para ler que nenhuma criança lia, fazia seresta em casa tomando uísque com amigos e me deixava ficar na sala com eles. Ele nunca estranhou eu ter ficado independente muito cedo, acho que não esperava outra coisa de mim.

E por que jornalismo? Lembro que era criança, e morava numa superquadra. Era uma época em que tinha muito terreno baldio e nesses terrenos se instalavam ciganos. Eu ficava na janela, segurando na grade, encantada pelos ciganos. As mães diziam aos filhos que os ciganos eram maus, que roubavam crianças, que não nos aproximássemos, mas eu não tinha medo, sentia fascínio por aquelas mulheres de panos coloridos na cabeça e que moravam em tendas e faziam fogueiras à noite. Queria saber quem eram eles.

Mas como a menina tão tímida foi parar na TV? Nunca pensei numa carreira com exposição pública e, naquele momento, jornalismo de TV era um jornalismo menor. O jornalismo verdadeiro era o do jornal e meu sonho era o Jornal do Brasil. No terceiro ano da faculdade comecei a fazer frilas para a revista Senhor e meu chefe disse que eu tinha que ir para a TV. Um dia ele marcou uma entrevista para mim numa emissora local, a TV Brasília, era uma retransmissora da Manchete, eu não estava formada ainda, tinha 20 anos. Eles gostaram de mim e acabei indo trabalhar lá. Uns meses depois, a Bandeirantes estava abrindo uma geradora na cidade e decidi levar minha fita. Quando fui buscar a fita uma moça me recebeu perguntando se poderia conversar comigo. Eu disse: “Claro”. E ela: “Olha, você não é para a televisão. Esquece esse negócio de televisão, você nunca vai ser uma profissional do vídeo”.

E como reagiu? Eu disse: “É, eu achava mesmo, talvez combine mais com jornal…”. E ela: “Isso! TV não é para você, mas jornal talvez seja”. Agradeci, coloquei a fita debaixo do braço e fui procurar emprego em jornal. Aí, depois de dois meses, a Globo me chamou para trabalhar lá. Eles me viram na TV Brasília e gostaram. Fui, me apaixonei por televisão e fiquei lá 18 anos. Eu não devia ser tão ruim assim [risos]. Anos depois, estava no SBT ajudando a montar o novo departamento de jornalismo e me ligaram de Brasília dizendo que tinham um currículo para eu aprovar, que se tratava de uma editora muito experiente. Vi o nome e lembrei na hora que era ela. Disse: “Pode contratar”.

Você é otimista? Sou aquela que despacha a mala aberta sem etiqueta. Então… [risos].

Voltaria para a TV? Sou e continuo jornalista, mas agora preciso organizar minha empresa.

Imaginou que ganharia tanto como jornalista? [Risos] Nunca, absolutamente nunca. Fiz jornalismo para contar a história daqueles ciganos. Eu queria contar histórias e consegui. Meu barato é estar onde estão acontecendo as coisas, e é onde estou agora: a mulher brasileira está acontecendo, e eu vou contar essa história.