Um dos fundadores do Comando Vermelho passa sua vida a limpo, conta como conseguiu se livrar de uma condenação de 585 anos de cana e revela segredos capazes de rachar as estruturas do crime organizado

*Originalmente escrita em 1997

Manhã de sol. Rua de subúrbio ferroviário na zona norte do Rio de Janeiro. Dois carros em comboio param junto à calçada. Seus seis ocupantes desembarcam. Os motoristas permanecem aos volantes. Os homens caminham em direção a uma agência bancária. O segurança, de pé na porta do banco, volta-se para o grupo. Os homens apertam o passo. Um deles saca um revólver, encosta o cano na cabeça do guarda e o empurra para dentro do banco. Os outros também empunham revólveres: “Todo mundo quieto! Isso é um assalto!”.

Funcionários e clientes se agitam. “Parados! Pro chão! Pro chão!” – grita com energia o líder do grupo. As pessoas obedecem, nervosas e amedrontadas. Um dos assaltantes se destaca dos demais. Carrega um galão e derrama gasolina em volta da cabine de segurança em movimentos rápidos. Joga o galão para um canto e risca o fósforo. O fogaréu surge como numa explosão. As pessoas deitadas no chão gritam em pânico. A porta da cabine se abre e o guarda salta por sobre as chamas, mãos para cima.

É sabido no meio da malandragem que o bandido que ateou fogo foi William da Silva Lima, o Professor. Nesse instante, ele exibe um grande sorriso. Os anais da criminologia registram que no ano de 1969 William inventou essa maneira de fazer os agentes de segurança bancária saírem das cabines blindadas, instaladas no interior das agências, já sem as armas, mãos para cima, melhor que morrer assado ou frito naquela espécie de grill que William não chegou a patentear.

Os bandidos se dividem. Alguns recolhem o dinheiro dos caixas, outros obrigam o gerente a abrir o cofre e carregam os malotes com pacotes de cédulas. Dois assaltantes mantêm funcionários, clientes e guardas sob a mira das armas. A operação não dura mais do que três ou quatro minutos. A quadrilha de Hugo Ferrúcio, pioneira nos assaltos a banco no Rio de Janeiro, na década de 60, é metódica e rápida. Seus homens saem do banco e embarcam nos carros, que aguardavam com os motores ligados e agora arrancam pneus mordendo o asfalto. Da quadrilha de Ferrúcio faz parte um jovem de 19 anos. Ântonio Carlos Rosa Quinta, que ficaria conhecido na bandidagem como André Torres.

585 anos de prisão

Dois anos mais tarde, em 1971, com 21 anos de idade e já condenado a 585 anos de prisão por assaltos a bancos e homicídio, André Torres desembarcou na Ilha Grande, litoral sul do estado do Rio de Janeiro, para cumprir sua pena. Sua passagem pela prisão-inferno, que tinha o respeitável nome de Instituto Penal Cândido Mendes, mudaria a história do sistema penitenciário brasileiro. Naquele mesmo ano de 1971, André Torres criou uma organização de encarcerados que está completando 25 anos e atualmente domina o tráfico de drogas e promove os sequestros no Rio de Janeiro: o Comando Vermelho.

“O pessoal do tráfico me respeita. Se eu precisar, vou numa boca de fumo e peço dinheiro. Eles sabem que eu sou da Falange Vermelha”

André Torres

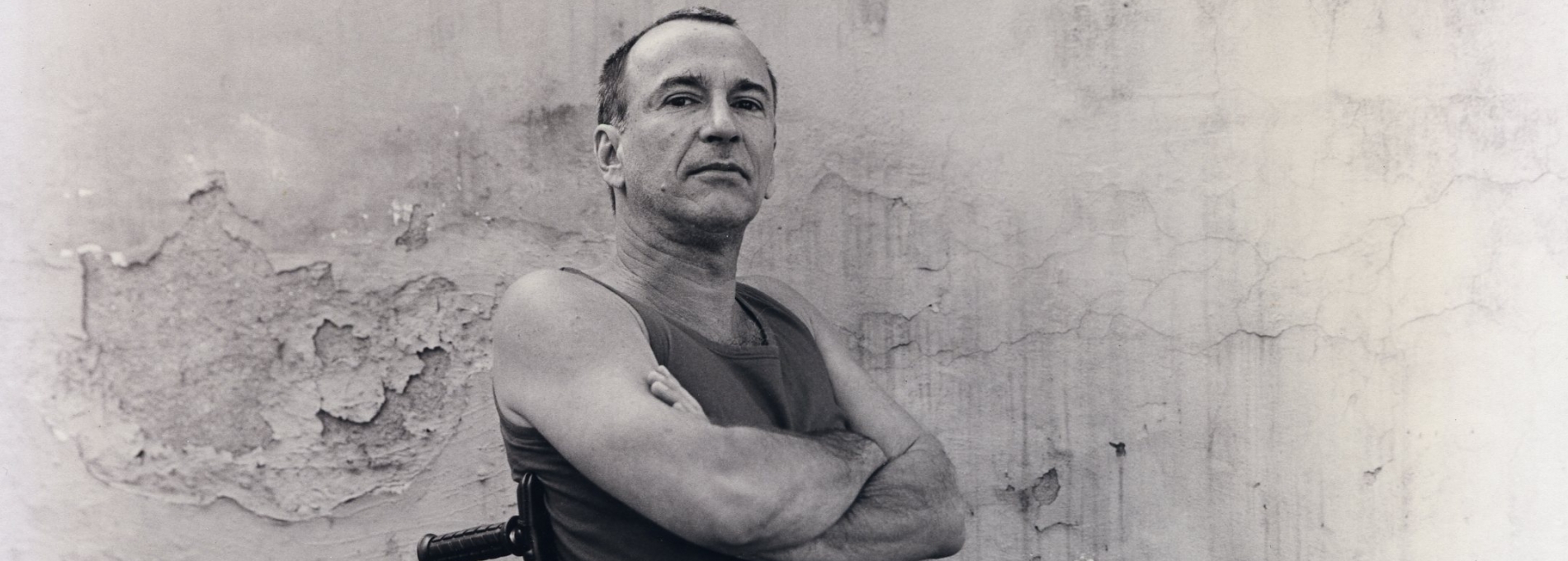

André Torres tem hoje 47 anos e está paralítico, condenado à cadeira de rodas perpétua. A bala de um tiro de revólver, disparado por um policial, durante uma das fugas, atingiu-o pelas costas e seccionou-lhe a coluna cervical. André Torres recebe o repórter da Trip na sua casa, no subúrbio de Ramos, zona norte do Rio, numa das entradas do Complexo do Alemão, aglomerado de uma dezena de favelas que se estende pelos subúrbios de Ramos, Penha e Olaria, convertido em supermercado do tráfico de cocaína dominado pelo Comando Vermelho.

Cabeça erguida, calva acentuada, olhos espertos nos óculos de lentes claras, sem camisa. André Torres exibe membros e braços musculosos. O corpo é moldado nos exercícios constantes com os halteres, guardados em uma caixa em um canto da sala da casa pobre. Só estão mortas as pernas, sacudidas às vezes por tremores, nervos sem comando. A mulher Rose, jornalista, revisora de uma editora, foi trabalhar. O filho Renato, 10 anos, está na escola. Durante toda a manhã e parte da tarde André Torres conversa sem pressa. Agora ele tem todo o tempo do mundo.

“Com o Super-Homem foi pior”

A primeira pergunta é inevitável. Valeu a pena a vida de crimes, para acabar numa cadeira de rodas? Braços erguidos, dedos das mãos cruzados atrás da cabeça. André Torres olha para o teto, pensativo, e depois me encara: “Não tenho do que me arrepender. Isso pode acontecer com qualquer um. Fiquei paraplégico, mas não mudei minha cabeça nem fiquei broxa. Posso trepar e até fiz um filho”. E acrescenta, com sorriso moleque: “Com Super-Homem foi pior [refere-se ao ator Cristopher Reeve]. O cara voava e está tetraplégico…”.

LEIA TAMBÉM: Mapa das facções criminosas no Brasil

André Torres não exagera quando diz que não mudou sua maneira de pensar por ter ficado paralítico. Muitos de seus companheiros morreram e os que escaparam cumprem pena, atualmente, na prisão de segurança máxima de Bangu 1. Ele não esconde o orgulho ao revelar que continua respeitado na organização e ainda mantém influência junto aos atuais chefes do Comando Vermelho, os velhos amigos William, Professor (aquele que incendiava as cabines dos guardas de segurança no interior das agências bancárias), e Francisco Viriato de Oliveira, o Japonês.

Seria uma espécie de conselheiro da organização? André Torres nega, com olhar e voz firmes: “Não existe essa de conselheiro. Nós trocamos experiências. Eu ainda tenho cacife. Quando estou duro, subo qualquer morro onde posso chegar de cadeira de rodas, vou na boca de fumo [ponto de vendas de drogas] e o pessoal do tráfico me respeita. Se eu pedir, me dão dinheiro. Todo mundo sabe que sou da Falange Vermelha”.

André Torres não aceita a denominação Comando Vermelho. Não discute, mas não usa o nome. Prefere chamar de Falange Vermelha, que aliás nem foi o título original da organização, criado simplesmente como Grupo União.

Essa é uma história longa e que será contada adiante. Mas por que a cúpula resolveu se autodenominar Comando Vermelho?

Despejando café solúvel na água que acabou de ferver e trouxe com incrível perícia da cozinha para a sala, ele me passa um copo de vidro com café fumegante e explica: “Essa história dá até pra rir. Um dia abri o jornal e estava lá: o Comando Vermelho fez isso e aquilo. Fiquei grilado e entrei em contato com o William, que é uma espécie de intelectual da organização. Perguntei que porra é essa de Comando. Ele me disse que o nome Falange não pegava bem, porque lembrava o ditador Franco, da Espanha. Pra mim foi demais… mas preferi não discutir. O nome não importa...”.

Antônio Carlos, o André Torres, e quatro irmãs são filhos dos portugueses Manoel e Clotilde Rosa Quintas. André, segundo filho do casal, nasceu em 11 de agosto de 1950. Foi criado na rua Dr. Noguchi, em Ramos, onde o pai tinha uma pequena loja de material de construção, que é tocada por dona Clotilde desde que o marido morreu, há alguns anos.

Na casa de um amigo que morava na mesma rua, o Dênis Santana, que depois se tornaria detetive da polícia do Rio de Janeiro, André aprendeu judô e capoeira. Aos 15 anos, quando cursava a segunda série do antigo curso ginasial, ficou de saco cheio, abandonou o Colégio Cardeal Leme e caiu na vida. Passava os dias na porta de um cinema do bairro, o Cine Mauá, onde fez as primeiras amizades que o levariam ao crime. Salvador, Tuta e Malta – até parece linha média de time da segundona – ensinaram ao menino André a puxar carros.

Os furtos eram inconsequentes. Com os carros, a rapaziada levava as meninas do bairro para passear. André ia transar à noite, na imensidão da deserta Praia da Barra da Tijuca. “Naquele tempo não havia motéis, eu comia na areia mesmo…”, ironiza. No fim de noite, os automóveis eram abandonados em uma rua qualquer, devidamente depenados. Os garotos arrastavam o toca-fitas e o que mais encontrassem de valor no veículo, vendiam a receptadores e levantavam um troco.

Com 16 para 17 anos, André já tinha fama como puxador e se enturmou com ladrões de carros que faziam ponto no bar Planalto, no bairro vizinho de Bonsucesso. Ali conheceu Lúcio Flávio Vilar Lírio, que se tornaria o grande bandido do Rio de Janeiro nos anos 70, seu irmão Nijini e o cunhado, Fernando Gomes de Carvalho, o Fernando C.O. Lúcio Flávio, que também começara a furtar carros por farra, tomou gosto, especializou-se no ramo e montou um esquema. Aos 20 anos, providenciava documentação falsa, até carteira de motorista, e vendia os automóveis roubados a receptadores em Recife e São Paulo. Por cada carro, seu pessoal recebia Cr$1.500 (na época, o zerinho custava entre seis mil e sete mil cruzeiros). André Torres entrou para o negócio.

Naquele tempo, 1968 para 1969, um policial ganhava notoriedade.

Lúcio Flávio e Mariel Moryscotte

Mariel Moryscotte, ex-salva-vidas, Agente de Polícia Judiciária (cargo já extinto), foi nomeado um dos Homens de Ouro da polícia do Rio. Uma turma de elite criada pela Secretaria de Segurança para combater o crime. Só que Mariel valia-se do cargo e prestígio para tratar da própria vida. Ele pretendeu que Lúcio Flávio, já um puxador de carros de fama, seu irmão Nijini e o cunhado Fernando C.O. trabalhassem para ele. Lúcio Flávio foi duro na resposta: “Polícia é polícia, bandido é bandido, não se misturam, são como azeite e água”.

A frase entrou para a história da crônica policial, porque Lúcio Flávio a repetiu diante do juiz, no primeiro Tribunal do Júri, em um dos muitos processos em que foi testemunha de acusação contra Mariel, acusado de crimes de homicídio. Mariel organizara um Esquadrão da Morte para eliminar os bandidos que sabiam demais, ou lhe davam banho, o que na gíria policial significa ser roubado, passado pra trás.

Conta-se que para sacanear o Lúcio Flávio, Mariel passou a deixar os cadáveres de suas vítimas em uma pracinha próxima à casa dele, em Bonsucesso. Sobre o corpo crivado de balas, Mariel deixava o cartaz com o desenho de caveira e tíbias cruzadas, as iniciais E.M., de Esquadrão da Morte, os dizeres “Eu não roubo mais carros” e, embaixo, o recado: “Os próximos serão Lúcio Flávio, o Nijini e o Fernando C.O.”. Foram tantos os mortos, que o lugar ficou conhecido como “Praça do Cai Duro”.

LEIA TAMBÉM: Por que tantos policiais se matam no Rio de Janeiro?

“Uma das vítimas do esquema foi o ladrão de carros Nélson Mena Soares, irmão de outro puxador, Lesbão, o sujeito que apresentou André Torres a Lúcio Flávio. André estava lá no Bar do Planalto com a turma, na noite em que um caguete (informante) do Mariel, Hugo Teixeira Júnior, o Huguinho, que se apresentava como policial e primo do Mariel, procurou pelo Nélson. Huguinho falou para quem quisesse ouvir que Mariel não tinha qualquer ressentimento do Nélson e que estava esperando por ele para uma conversa amigável. De início, ressabiado, Nélson acreditou e foi com o Huguinho ao encontro de Mariel. Na manhã seguinte apareceu morto na ‘Praça do Cai Duro’.”

André continuou a furtar carros para vendê-los em Recife. Tome chão, sem ser importunado pela polícia, porque viajava com documentação fria que era providenciada por Lúcio Flávio. Como e onde eram conseguidos os documentos, André nunca se interessou em saber. Sabia que se perguntasse perderia a confiança. Aos 18 anos, apresentou-se para servir o Exército. Tinha interesse no Certificado de Reservista, queria ter os documentos em ordem. Lotado no Quartel General do Ministério do Exército, no centro do Rio, ao lado da Central do Brasil, costumava ir para a caserna em carros roubados, que deixava no estacionamento privativo do Ministério.

Um dia cismou de largar o serviço para ir à praia. Foi apanhado pela polícia com carro roubado e levado para uma delegacia no subúrbio carioca. Na época, 1968, sua irmã mais velha, Célia, era amante de um detetive, Francisco Santoro, o Tião. Ele diz que intermediou um acerto entre o surpreso seu Manuel, pai de André, e o pessoal da delegacia. Seu Manuel foi à delegacia, pagou aos canas 2 mil cruzeiros e livrou a cara do filho. Com o flagrante relaxado, André terminou o serviço militar sem complicações.

“Quando cheguei na Ilha Grande, disse para os presos políticos: 'somos de MDC: Mulher, Dinheiro e Cocaína.' Eles caíram na gargalhada”

André Torres

Quando saiu do Exército, aos 19 anos, conhecido pela bandidagem como puxador e bom motorista, foi convidado para ser o piloto da quadrilha de Hugo Ferrúcio, o primeiro assaltante de bancos da história do Rio de Janeiro. Em pouco tempo, André participava diretamente dos assaltos, entrando nas agências bancárias de arma em punho.

Certa vez, o bando fez a mudança (roubou tudo o que encontrou) em uma mansão na Barra da Tijuca, bairro nobre da zona sul do Rio. “No palacete do bacana havia um puta bar”, lembra André. “A rapaziada tomou uísque 12 anos e fez uma farra. Na hora em que a gente já ia embora, encontrei o batom da dona da casa. Peguei o batom e com ele escrevi uma mensagem no enorme espelho que cobria toda a parede de uma das salas: “Comando Cobrador de Impostos Coronel André Torres”.

“Por que André Torres?”

“Sei lá, porra! Foi o nome que me veio na hora… Depois disso, passaram a me chamar assim”, responde com naturalidade.

A quadrilha começou a cair quando um guarda de segurança bancária que fazia parte do grupo foi preso e entregou o resto do pessoal. André foi julgado em Auditorias Militares por um sem número de assaltos a bancos e homicídio (matou o segurança de uma joalheria em Copacabana) e o total de suas condenações somou 585 anos de prisão.

Quando me espanto com o tamanho da pena, 585 anos, André Torres responde, com ironia mordaz: “Nem me mandaram o exame médico e acharam que eu ia viver isso tudo...”.

Ilha Grande

No final dos anos 60, os ativistas políticos começaram a assaltar bancos para financiar a guerrilha urbana contra a ditadura militar. Os bandidos comuns viram que o negócio dava lucro e entraram para o ramo. Hugo Ferrúcio organizou sua quadrilha e foi o primeiro. Diante do número de assaltos, o governo decidiu enquadrar todos os ladrões de bancos na Lei de Segurança Nacional, não importando se o grupo tivesse ideologia política ou não. Ato contínuo, mandou todos os assaltantes de bancos, integrantes de organizações políticas clandestinas e os chamados bandidos comuns para um mesmo presídio, o Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande.

André Torres e seu amigo Fernando Bernardino Pinto, que morreu há alguns anos com câncer na garganta, foram os primeiros bandidos comuns a serem mandados para a Ilha Grande. Quando desembarcaram, em março de 1970, André, com 19 anos, e Bernardino só encontraram presos políticos pertencentes à Aliança Libertadora Nacional (ALN) e ao MR-8. Um dos primeiros que André se lembra de ter visto foi o jornalista, escritor e atual deputado federal Fernando Gabeira. Como ninguém conhecia os dois, pensaram que fossem alguma nova facção política também na luta para derrubar a ditadura.

“Segurei o riso e respondi, na maior cara de pau: ‘Somos do MDC’”, conta André Torres. “Os caras olharam um pro outro sem entender chongas e eu então expliquei: somos por Mulher, Dinheiro e Cocaína… Os presos políticos caíram na gargalhada. Naquela hora eu e o Bernadino nos enturmamos…”

Escondidos dos guardas penitenciários, os presos políticos promoviam reuniões e palestras. André e Bernardino participavam. Aos poucos foram chegando mais e mais presos comuns, como eram chamados os assaltantes de banco sem conotação política, e todos participavam dos encontros.

“Aprendi muito com os pesos políticos”, diz André. “Eles nos mostraram que para sobreviver na cadeia a gente teria que se organizar para impor respeito e poder enfrentar o sistema penitenciário.”

Um dia chegaram ao presídio da Ilha Grande os integrantes da quadrilha DKW. Eram chamados assim porque só roubavam carros daquela marca. Era um pessoal da pesada, que não quis se enturmar e começou a roubar objetos pessoais dos presos políticos. Uma noite, Marta Rocha, que era da quadrilha de Lúcio Flávio, ganhou uma grana do pessoal do bando DKW. Os caras ficaram na bronca e se vingaram, roubando o relógio do Marta Rocha.

“Chega uma hora que se você não toma uma atitude, tá fodido”, diz André Torres. “E a hora tinha chegado. Eu, Antônio Branco, Flávio Guache, acho que mais uns três, não me lembro, resolvemos acabar com aquela porra. Então matamos quatro deles a pauladas e golpes de estoque. O quinto só escapou porque se trancou numa cela.”

A guerra comprada na defesa dos presos políticos foi a maior furada. Eles se cagaram com o banho de sangue e pediram ao diretor do presídio que isolassem os chamados presos comuns de seu convívio. O diretor atendeu. Duas solitárias foram construídas no fundo da geladeira, isoladas por portas de aço, e André Torres e seus companheiros foram trancados naquele lugar, que ficou conhecido como Fundão.

“A vida ali era um inferno”, recorda André. “Quando os guardas levavam a gente para o banho de sol, os presos políticos corriam para se trancar em suas celas. Porra, cara, como aquilo doeu! Eles, os ideólogos, que pregavam a igualdade, discriminavam a gente!”

Uma noite, André Torres promoveu uma reunião da qual participaram, entre outros presos comuns, Bernardino, Flávio Guache, Sérgio Túlio, Antônio Branco, Viriato, o Japonês, e William, o Professor.

André sugeriu que se organizassem, como os presos políticos haviam ensinado. A ideia foi aceita e o grupo fez até um ritual. Com um canivete, cada um fez um corte na própria mão e deixou o sangue pingar no chão, onde se misturou.

“Fizemos um pacto de sangue”, conta André Torres. “Daquele momento em diante, passamos a ser um por todos, todos por um. Por sugestão minha, demos à nossa turma o nome de Grupo União.”

Sob a liderança de André, seus companheiros acabaram com os estupros de presos, com os xerifes (donos de celas), com os roubos, a cobrança do pedágio (os presos mais fracos eram obrigados a pagar uma taxa em dinheiro ou cigarros aos mais fortes) e também com as violências sexuais praticadas por presos contra as mulheres que iam visitar outros encarcerados. Quem não obedecia à rígida disciplina era morto.

Quando os presos políticos foram transferidos para uma unidade do complexo penitenciário na rua Frei Caneca, no centro do Rio de Janeiro, o Grupo União tomou conta da cadeia e ganhou força. Com o tempo, adquiriu respeito e influência suficiente para negociar as transferências de presos e até para exigir que o governo demitisse diretores de penitenciárias.

“Muitos daqueles diretores eram psicopatas”, afirma André. “Tinham orgasmos quando torturavam presos e desviavam a comida dos internos para revendê-la e faturar em cima da nossa fome. O nome disso é roubo! E nós, estávamos presos por quê?”

O Grupo União criou uma caixinha. Quem escapava, voltava a assaltar bancos e era obrigado a mandar 10% para os companheiros na Ilha Grande. O dinheiro arrecadado servia para subornar guardas e diretores e financiar novas fugas. Numa dessas evasões de presos, um diretor de presídio, cujo nome se perdeu no tempo, alardeou que a rebelião tinha sido organizada pela Falange Vermelha. Uma forma de jogar a opinião pública contra os detentos, dizendo que eles eram fruto do convívio com presos políticos, cria dos comunistas.

A rota de fuga

Em 1973, André Torres e um companheiro, Ronaldo, fugiram. Durante os três anos no presídio da Ilha Grande, André jamais se descuidou da forma física, aguardando sempre o momento para fugir. Fazia ginástica e quando ia trabalhar fora dos muros da prisão pedia para cortar lenha.

Durante onze dias, andaram na selva. O presídio ficava no extremo leste da ilha, voltado para o mar aberto. André e Ronaldo foram em direção à Ponta dos Macacos, no outro lado. Aquele é o ponto da Ilha Grande mais próximo do continente, distante apenas 6 quilômetros de Angra dos Reis.

“Quando chegamos lá, construí uma jangada de bambu com as próprias mãos”, lembra André. “Enrustimos a jangada no mato e nos escondemos para fugir à noite. Quando escureceu, arrastamos a jangada para a praia. O mar estava batido, mas dava para encarar. Foi aí que Ronaldo arrepiou. ‘Olha o tubarão!’, ele gritou. Eu olhei e fiquei puto. ‘Tubarão é o cacete! Aquilo é cação’. Só que o Ronaldo amarelou: ‘Com essa porrada de tubarão, não vou nesse troço de jeito nenhum’. Ainda insisti: ‘Vai desistir agora?’. Ele bateu o pé: ‘Vou roubar um barco, mas encarar tubarão de jangada eu não encaro…’.”

“O crime organizado ocupa com competência um espaço que o governo ignora na área da assistência social”

André Torres

André Torres passou um ano foragido. Durante esse tempo, assaltou bancos e morou em apartamentos alugados para temporada em Copacabana, sempre com documentos falsos. Uma medida de segurança era andar sempre bem vestido, com roupas de grife da época. “Uma coisa que aprendi é que polícia não tem peito de pedir documento a quem está bem vestido. Os meganhas pensam que pode ser alguma autoridade, ou um filhinho de papai, se cagam”, ensina André.

Recapturado, foi levado para o Presídio Mílton Dias Moreira. Em 19 de agosto de 1974, uma semana após a histórica fuga de Lúcio Flávio, que conseguiu sair pela porta da frente da penitenciária, André escapou com mais 15 presos, em uma evasão em que se diz que vários guardas foram subornados. No mesmo ano, meses depois, foi com um amigo, Valdir de Castro, visitar uma amiga no bairro do Caxambi, zona norte do Rio. Dois policiais espreitavam o prédio e quando André desceu do carro um deles disparou, alvejando-o pelas costas. Um dos tiros atingiu-o na coluna cervical. O criador do Comando Vermelho ficou paralítico.

O sofrimento pelo qual passou no Hospital Penitenciário, onde os guardas só não o mataram por medo da Falange Vermelha, André registrou em seu segundo livro, Esmaguem meu coração. No primeiro livro, Exílio na Ilha Grande, ele contou sua vida de crises e a experiência na prisão. Paralítico, ficou preso até o começo dos anos 80, quando foi indultado pelo então presidente da República, general João Batista Figueiredo.

A semente do crime organizado

Há 25 anos, André Torres criou o Grupo União, depois chamado Falange, hoje Comando Vermelho. Não importa o nome, foi a semente do crime organizado. Ele avalia o tempo e analisa: “Em termos de criminalidade, mudou tudo. Hoje os assaltos a bancos são raros porque não rendem. Os bancos não deixam dinheiro grande nas agências. É uma puta mão de obra, precisa de um monte de homens, e quando vão dividir a grana, dão uma merreca para cada um. O que dá lucro é o tráfico de drogas e os sequestros. Outra diferença é o armamento. Nós assaltávamos bancos com revólver 38, no máximo pistola 45 ou 765. Se naquele tempo usássemos as armas de hoje como os fuzis AR-15 e Fal, ia ser uma tragédia. Pode reparar que os bandidos raramente trazem esse armamento para as ruas. Só usam na segurança dos pontos de venda de droga. Acho que tínhamos mais coragem que os bandidos de hoje”.

A Falange ou Comando Vermelho já não controla o sistema penitenciário. Seus líderes estão confinados no presídio de segurança máxima Bangu I. Mas mesmo da prisão, comandam o crime organizado nas ruas. André Torres explica como funciona.

O poder da Falange

“A Falange Vermelha nunca esteve tão forte nos morros, nas favelas, nas comunidades carentes como hoje. O crime organizado ocupa com competência o espaço que o sistema, o governo, ignora na área da assistência social. São os chefes do tráfico de drogas que compram o material escolar do filho do favelado, os remédios e dão até dinheiro para pagar os enterros de seus mortos. Quando pobre precisa de um favor maior, manda recado para um companheiro que está em Bangu I. De lá, vem a ordem para que o pedido seja atendido. Até internação em hospital se consegue. Às vezes, a mulher favelada não tem dinheiro para comprar uma merda de bujão de gás pra cozinhar para os filhos. Ela vai na boca de fumo e o traficante dá o bujão de gás para ela. A gente ganha muito quando ajuda as pessoas. É por isso que as comunidades carentes protegem os traficantes. É uma questão de sobrevivência. As autoridades se queixam de que o exército do tráfico, a segurança das bocas de fumo, é feita por menores, uma garotada de 14, 15 anos que tem nas mãos armas poderosas, como os fuzis Fal e AR-15. O que essas autoridades não dizem é que o salário mínimo do trabalhador é de 120 cruzeiros (sic) e que esses garotos que trabalham no tráfico ganham muito mais por semana e que são eles que sustentam as famílias.”

Provocado, André Torres conclui: “Mesmo depois de tudo que passei, se eu não estivesse nessa cadeira de rodas ia ser um inferno. Com a experiência que eu tenho e com os meus conhecimentos, sei onde conseguir armas modernas e homens capazes… Melhor deixar pra lá…”.

LEIA TAMBÉM: 50 anos da Cidade de Deus. Como é a vida na comunidade hoje?

Créditos

Imagem principal: Christian Gaul