Rosana Paulino compartilha com sua obra a experiência do que é ser mulher negra no Brasil. Sua exposição na Pinacoteca de SP já abriu lotada

Gente emocionada, curadores, ex-alunos e amigos entravam em uma grande fila para cumprimentar Rosana Paulino no primeiro dia da exposição Costura da Memória, no sábado passado (8), na Pinacoteca do Estado de São Paulo. "A maioria das pessoas que estavam na abertura eu nunca havia visto, gente que acompanha o meu trabalho e aproveitou para me conhecer. Haviam moradores do meu bairro, pessoas que pisavam em um museu pela primeira vez. Foi uma emoção imensa", diz à Tpm.

Nem todos notaram, mas enquanto ela autografava catálogos da mostra, havia ali também uma ação de um grupo de artistas. "Desde 2015, Peter de Brito e Moisés Patrício articularam a performance coletiva Presença Negra, que propõe que homens e mulheres negros ocupem espaços da arte, como galerias, museus e vernissages. Para a exposição, o coletivo e toda sua rede foram acionadas, propagando a ação virtualmente", diz Renata Felinto, professora de artes visuais na Universidade Federal do Cariri e pesquisadora da produção de artistas negros e negras, além de integrante desse coletivo.

É também parte do trabalho de Rosana, paulistana nascida no bairro da Freguesia do Ó, questionar a escassa presença dessas pessoas em determinadas áreas. “É normalizado no Brasil colocar a população negra e indígenas em situações subalternas”, diz. “Como se fosse natural não ter acesso à educação e moradia. Daí a necessidade de botar essa questão na mesa se a gente quiser avançar.”

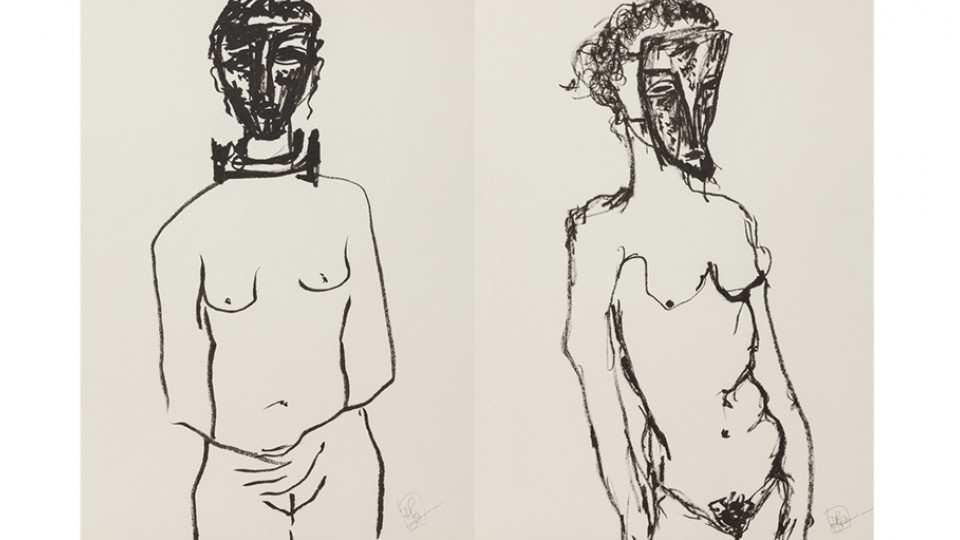

Logo na primeira sala, que trata essencialmente da experiência de ser mulher negra na sociedade brasileira, vemos a obra Parede da Memória (1994), em que retratos de sua família foram gravados sobre patuás de tecido. “Como uma busca da onde vim e para onde eu vou”, explica a artista de 51 anos, doutora em artes visuais pela Universidade de São Paulo e especialista em gravura pela London Print Studio, na Inglaterra. Na obra Bastidores (1997), estão mulheres de sua família representadas com bocas, olhos e pescoços costurados. "A violência que ela traz nos trabalhos não é aquela do vermelho de sangue, do corpo que é deteriorado numa única pancada. Ela fala da violência que se dá no cotidiano de maneira lenta, mas que agride profundamente", diz Renata Felinto. O tema do racismo, além de questões de gênero, estão presentes nas 140 obras expostas de seus 25 anos de produção – a curadoria é de Valéria Piccoli e Pedro Nery. Confira a seguir nossa conversa com Rosana.

Tpm. Você usa um meio delicado, a costura, para falar de violência. Por que esse tipo de material para representar o que você tem a dizer?

Rosana Paulino. Eu não diria costura, na maioria das vezes o que eu faço são suturas. Quando falamos em costura, a gente pensa numa coisa mais delicada. Mas nesse caso é uma linha preta, pesada, que lembra suturas cirúrgicas, tentando mostrar essas violências que acontecem no cotidiano. O Brasil é um país que tenta planar pelas diferenças sem olhar para as pessoas. E tem aquela ideia de que "a questão social é um caso de polícia". Ou seja, você tenta a resolução dos problemas por meio das violências, não por políticas sociais ou contemplativas.

O Brasil é um país majoritariamente afrodescendente e só agora tivemos exposições importantes como Histórias Afro-Atlânticas, no Masp, eleita a melhor do ano pelo jornal The New York Times. Por quê? Uma série de fatores, como a falta de acesso à universidade, fizeram com que essa população ficasse ausente e fosse mais objeto de um olhar do que sujeito da sua própria história. Recentemente, no entanto, tivemos mudanças estruturais no país que são refletidas nesse cenário – um ano particularmente interessante e forte para a questão da produção negra em termos de qualidade e reconhecimento. Vem chegando aí gente muito boa e competente que começa a questionar as instituições. Tem uma pressão externa também. Visito museus e universidades estrangeiras e as pessoas falam "cadê a produção negra do Brasil?". Tenho muitos amigos de outros países que vieram ao Masp e disseram: "Onde é que estava represada essa produção de excelente qualidade?".

Como você definiria a sua exposição e a maneira como ela foi dividida em três salas? É mais uma panorâmica do que uma retrospectiva, embora tenha ali cadernos da época de estudante até trabalhos feitos há dois meses. A preocupação não foi trazer uma mostra cronológica, mas agrupar por temas e ver como eles acabam voltando na minha produção, que é muito circular. A primeira sala traz questões relacionadas à memória e ao gênero, a segunda tem o estudo da natureza, de uma maneira mais simbólica.

Como aqueles casulos com mulheres envolvidas por fios? Sim. São Tecelãs, uma grande instalação que é uma metáfora com o feminino que se transforma o tempo todo, com a passagem do tempo. São analogias das mulheres com os insetos, algo que já aparece em diversas mitologias. Na obra, a mulher tira de dentro de si os fios com que ela faz seu casulo – se reconstrói, morre e renasce. A terceira sala é mais um estudo da ciência propriamente. Vou estudar com profundidade a questão do racismo científico [pseudociências usadas para justificar práticas racistas] e como ele ajudou a moldar a sociedade que nós temos hoje.

Quando você decidiu que estudaria artes visuais? Como foi essa entrada na universidade? Sempre gostei de desenhar, de modelar em barro e era incentivada pela minha mãe. Decidi fazer a faculdade pensando em trabalhar em museus. Mas durante o curso os professores começaram a me incentivar quando mostrava meus trabalhos, dizendo que eram muito bom e não podiam ficar parados universidade, tinham que rodar. Alguns professores foram muito importantes, como o [curador e crítico] Tadeu Chiarelli, que em determinado momento me colocou em uma exposição. Então, percebi que realmente tinha muita coisa para falar, muita coisa engasgada na garganta, tinha um nó ali e precisava produzir.

Na época, você conseguia ter acesso a outros artistas negros? Não tinha muitas referências pois não existia internet na época e quase não havia essa discussão no Brasil. Então, obviamente olhava para os brasileiros Rubem Valentim, Emanoel Araújo, Aleijadinho, mas não tinha referência de mulheres negras. Hoje temos acesso a outros artistas no Brasil, que não cito pois já dei aula para muita gente e não quero ser injusta. Mas no panorama internacional gosto de olhar, por exemplo, para a sul-africana Mary Sibande, e para duas cubanas, Maria Magdalena Campos-Pons e Belkis Ayón.

Você já ouviu no meio da arte contemporânea críticas a um tipo de produção voltada a questões relacionadas à história do Brasil, como é o caso do seu trabalho? Sim, embora isso tenha começado a mudar. Mas até recentemente qualquer tentativa de sair de uma visão eurocêntrica e supostamente universal de arte era muito mal vista. Tem gente que diz "ah, não precisa dessa denominação, arte afrobrasileira". Lógico que precisa, tenho uma cultura, a população afrodescendente tem as suas especificidades e eu vou trazer isso para o trabalho, esse é o meu meio. Quero trazer essa discussão à tona, de como a gente vê o mundo. Como é ser negra aqui, uma experiência cotidiana num país que rechaça o tempo todo essa herança africana que só interessa em fevereiro, no Carnaval. No resto do ano,é como se essa cultura não existisse.

Vai lá:

Rosana Paulino: a costura da memória

Pinacoteca do Estado de São Paulo (Praça da Luz, 2, Luz, São Paulo)

Até 4 de março

Ingressos: R$ 6 (entrada); R$ 3 (meia-entrada para estudantes com carteirinha). Aos sábados, visitação gratuita

Créditos

Imagem principal: Divulgação