20 anos depois de cobrir a guerra, nosso enviado reencontra uma Sarajevo recuperada

Vinte anos depois de cobrir a guerra na Bósnia, nosso enviado reencontra uma Sarajevo recuperada, com cafés cheios, estrelas de cinema e jovens que preferem não falar do conflito. mas os moradores mais velhos e os prédios esburacados não deixam a cidade esquecer o massacre

Ao chegar a Sarajevo quase 20 anos depois do início da guerra civil que assolou o país, de 1992 a 1995, me vêm imediatamente à memória as cenas chocantes de bombardeios, mortes, massacres étnicos e campos de concentração. Milhões de pessoas deslocadas ou desabrigadas. Mas ao chegar ao hotel Holiday Inn, que na guerra hospedava os jornalistas mais famosos do mundo, em vez da estrela da CNN Christiane Amanpour, dou passagem a uma moça pequena e apressada que quer entrar mais rápido que eu, e, quando vejo, é a atriz Penélope Cruz. No bar do lobby, onde antes se embriagavam jornalistas malvestidos falando de sangue, agora está uma equipe hollywoodiana filmando Venuto al Mondo, com a estrela espanhola.

No centro da cidade, os prédios destruídos por bombardeios dão lugar a lojas de grife internacional e ao clima de primeiro mundo europeu. Os veículos militares foram substituídos por carros de todas as marcas do planeta. Nos muros, os poucos buracos de bala que sobraram se misturam a grafites contemporâneos. Cafés gostosos, restaurantes dignos do Michelin, pessoas bem-vestidas, bancas de revistas e jornais com publicações locais e internacionais. Tudo revela uma cidade que ferve. Sua juventude nem mesmo quer falar de memórias “entediantes”, pois busca uma integração com a Europa e o seu padrão pacífico de primeiro mundo.

Sarajevo deixa para trás a guerra. A Bósnia juntou os cacos em uma união de duas partes cujos políticos convivem às turras (a Federação, de muçulmanos e croatas, e a República dos Sérvios), mas que as pessoas ignoram, nada parecido com as dezenas de fronteiras que se enfrentava numa distância menor do que Rio-São Paulo.As memórias mais vivas da guerra são de pessoas de meia-idade que, junto a todos os comentários negativos sobre uma imensa lista de traumas, mencionam a nostalgia da solidariedade que as imensas dificuldades da guerra criavam entre as pessoas e as famílias e que desapareceu quando a vida retomou a rotina dita normal. Para eles, vale o sentimento expresso no título do livro Minha guerra acabou, e eu sinto falta, do escritor inglês Anthony Loyd, sobre a Bósnia. Uma dessas figuras que ainda não abandonaram Sarajevo é o jornalista belga Philippe Deprez, parte de uma geração que se destacou cobrindo conflitos pós-Guerra Fria, que inclui um de seus melhores amigos, o premiado americano Sebastian Junger, entre outros.

Saudades da guerra

Ao subir no avião da ONU que o levaria para Sarajevo, centro de uma sangrenta guerra civil, em 1993, o jovem jornalista belga Philippe Deprez parecia nervoso ao lado do experiente Sebastian Junger, americano. Ele hesitava, falando da mulher grávida do primeiro filho na Bélgica e das dúvidas sobre enfrentar os riscos da aventura que se iniciaria, como conta o brasileiro Fernando Costa Netto, na época enviado da Trip e companheiro de viagem dos dois amigos. Mas desde que chegou a Sarajevo, Deprez se transformou, adotou a cidade, deitou raízes, casou novamente e teve outros filhos. A guerra acabou e ele ficou na cidade.

Costa Netto voltou a Sarajevo um ano depois, em 1994, e se surpreendeu quando chegou ao aeroporto, ouviu uma voz vigorosa, dinâmica, de um Deprez pilhado, dando ordens, reclamando que a cidade estava calma demais: “Não acontece nada em Sarajevo”, dizia, enquanto Costa Netto ouvia ao fundo os tiros de metralhadora que faziam a trilha sonora infinita de Sarajevo. O impacto foi tão grande que o brasileiro lembra como se Deprez tivesse um fuzil AK47 no ombro. Deprez diz que jamais pegou em armas, que isso o exporia a mais riscos do que os normais da profissão. Mas de fato tinha sido mordido pelo vício dos correspondentes, a adrenalina. É ela que causa o que descreve o cinegrafista Duck, na sequência inicial do filme A caçada, inspirado na história de Deprez: “O mais cruel é que a guerra tem um lado bom. Eu sei, falar isso é um sacrilégio, mas ficar assim tão perto da morte e continuar vivo te deixa viciado”.

A adrenalina funciona para o jornalista de guerra como uma droga, e Philippe Deprez é viciado nela. Tanto é que foi morar em Sarajevo quando a cidade era uma espécie de “cracolândia da adrenalina”, no auge da guerra. E ali ficou até o fim do conflito, em 1995. Depois, sempre morando em Sarajevo, passou a usar a cidade como base para as constantes viagens para cobrir conflitos pelo mundo: Sérvia, Croácia, Bósnia, Albânia, Kosovo, Sérvia, Macedônia, Iraque, Líbano e Líbia. Agora mesmo estuda qual será a próxima parada: Síria, Líbano ou mesmo Brasil, impactado pelos seguidos assassinatos na região amazônica, que a imprensa brasileira trata como fatos isolados e notas de pé de página.

Pergunto se ele se fixou em Sarajevo por saudades da guerra, ele escapa com uma resposta irônica: “Não é isso, o problema é que Bruxelas é uma cidade tão monótona que é melhor ficar onde as notícias surpreendem”.

Deprez é um tipo que, quando não tem notícias, provoca uma: sua história deu origem aos elementos verdadeiros da trama de A caçada, sobre jornalistas em férias que decidem caçar criminosos de guerra no interior da Bósnia, por entender que eles estavam sendo beneficiados pela benevolência da comunidade internacional. Os repórteres, liderados por Deprez (interpretado por Richard Gere), são confundidos com agentes do serviço secreto americano, a famosa CIA, e acabam caçados ao mesmo tempo pelos criminosos de guerra ameaçados e pela CIA, que não quer saber de gente se fazendo passar por agentes seus.

O episódio cheio de trapalhadas rendeu o filme de Hollywood, estrelado por Gere, Terrence Howard e Jesse Eisenberg (de A rede social), no qual Deprez e seus amigos da vida real fazem uma ponta, na cena inicial no bar do Holyday Inn, uma cena que o alemão Erich Rathfelder, outro dos jornalistas-tornados-figurantes, define como “12 s de fama”, em contraposição aos 15 min prometidos por Andy Warhol.

Em 2000, quando a Bósnia-Herzegóvina comemorava cinco anos do fim da guerra, ex-correspondentes vieram de todo o mundo para cobrir os festejos, reencontrar amigos e “dar um tapa” na adrenalina. Foi numa roda dessas que Deprez propôs: que tal tentar prender Radovan Karadzic, o líder dos sérvios durante a guerra, responsável pela carnificina bósnia? Era simplesmente o criminoso de guerra mais procurado do mundo, com a cabeça a prêmio por US$ 5 milhões, e a imprensa local dizia que ele perambulava por uma região de montanhas ao sul de Sarajevo. Inebriados pela volta ao cenário da guerra e pelo desejo de aventura, os quatro jornalistas foram atrás de Karadzic. Chegaram muito perto, foram confundidos com agentes da CIA, quase foram presos (pela própria CIA) e terminaram sem o “carniceiro sérvio”, sem o dinheiro, mas com uma aventura sensacional que acabou sendo recriada no filme (mais ficcional do que real), cujo título original em inglês é The Hunting Party.Várias guerras e dez anos depois, em 2010, quando Karadzic já estava preso, Philippe e o amigo Harald Doornbos, companheiro da primeira “caçada”, foram atrás do outro criminoso mais importante da guerra da Bósnia, o general Ratko Mladic, que vivia em Belgrado, capital da vizinha Sérvia. Mladic foi o general que ordenou pessoalmente o massacre de cerca de 10 mil homens na pequena cidade de Srebrenica, em 1995. Munidos de equipamento de espionagem, com o corpo forrado de gravadores e microcâmeras, frequentaram os bares dos ex-combatentes sérvios, visitaram familiares do general, perguntaram por ele, viram e foram vistos. Mais uma vez, correram riscos, não prenderam o criminoso, mas provaram que seria fácil pegá-lo.

Apesar de se arriscar frequentemente, só uma vez Philippe teve a sensação de que poderia morrer nas mãos da polícia secreta sérvia. Durante a crise do Kosovo (1999), Deprez ficou tantos meses em Pristina, capital da província separatista, que acabou abrindo com outros correspondentes estrangeiros um bar que podia ser frequentado por todo tipo de gente, inclusive sérvios e kosovares. “Um dia, um amigo dono de cassino me disse que eu precisava ir embora ou seria morto pela polícia secreta sérvia.” Deprez foi para Belgrado, onde acabou preso realmente. Agentes da polícia secreta o interrogaram, disseram que seus textos eram contra a Sérvia. Em seguida, o levaram a dar voltas de carro pela cidade, sem dizer uma palavra. Achou que iriam cumprir a predição do dono do cassino. “Cheguei a perguntar se podia fumar um último cigarro”, conta. “Mas, nessa hora, viram que era fluente em sua língua e acho que isso ajudou.” Mais tarde, o levaram para uma delegacia e, na manhã seguinte, para a fronteira com a Croácia, onde foi expulso. Sem trauma maior.

Philippe é um homem doce e de fala calma, com modos bem-educados. Muda, no entanto, ao falar das guerras, quando é capaz de juntar gente para ouvi-lo contar histórias, talento semelhante ao do religioso Vehbija Secerovic.

Medo "de vez em quando"

Ao subir todos os dias, cinco vezes por dia, os 122 degraus do minarete do principal templo muçulmano de Sarajevo, localizado no coração do bairro medieval, para chamar os fiéis à oração, Secerovic mostrava a todos que o ouviam que a cidade não parava sob as bombas dos sérvios, que caíam por todos os lados. Ele é o muezim da mesquita Ghazi Husrev Beg (ou simplesmente “Beg”), o arauto que desde 1973 chama os fiéis à oração. Com sua declamação cantada, durante todos os dias em que durou a guerra bósnia, sem exceção, ele mostrava aos sérvios que as balas e as bombas herdadas do exército iugoslavo não conseguiam interromper a rotina da capital bósnia. Ele não via na rotina um ato político, apenas continuava “chamando para a paz, como era feito antes, durante e depois da guerra”. Mas os sérvios viam a força política da manutenção do rito religioso. Por isso, na hora em que ele começava a declamar sua algaravia, aumentavam os disparos contra a mesquita.

Secerovic diz que só tinha medo “de vez em quando”. Um dia, quando iniciava a declamação do texto do Corão que diz em árabe algo como “Alá é grande, é o único Deus, Maomé é seu único profeta”, um tiro atingiu a parede de pedra branca do minarete 20 cm acima de sua cabeça. Ele se abaixou, tremendo. Tinha que seguir o texto ou pensariam que fora atingido. Acabou e desceu, ainda tremendo. Outra vez, um petardo disparado por um tanque de guerra atravessou a parede da mesquita 2 m para dentro do prédio. Mas não abalou a estrutura. Como esse, outros 120 projéteis de diferentes calibres atingiram o templo durante a guerra, sem jamais interromper sua rotina de orações.

Depois de quase 40 anos chamando o povo à oração, Vehbija se sente cansado para percorrer aqueles 1.220 degraus pra cima e pra baixo todos os dias. Quer se aposentar. Será substituído por um dos três muezins mais jovens, que eram pequenos nos anos 90 e para quem a guerra é um tema “entediante”. Opinião compartilhada por outros jovens, como Damir Alatovic e Marina Vizin.

"Guerra é coisa do passado"

Ao subir correndo as escadas para sua casa, no terceiro e último andar de um pequeno prédio em Sarajevo, o menino Damir viu as primeiras labaredas e começou a descer, também correndo. Da rua, viu o apartamento pegar fogo, em julho de 1992, atingido por um projétil incendiário que talvez tentasse atingir o hospital de Kocevo, do outro lado da rua. Foi abrigado pelos filhos dos vizinhos do prédio do outro lado da rua, quando o fotografei, vestindo uma minifarda do exército bósnio. Ele exibe quase o mesmo riso contido e tímido, 19 anos depois, ao ver a própria imagem em meu livro A batalha de Sarajevo (1994). Só quando veio a paz, em 1995, a família Alatovic pôde reformar a casa e voltar. Damir parou de estudar quando acabou o colegial, fez bicos de segurança, mas agora, aos 25 anos, está desempregado. Reclama da economia de seu país, diz que ela não oferece muitas oportunidades. Para ele, a “guerra é um tema entediante”. Acha que “para a comunidade internacional ainda vivemos na Iugoslávia”, por isso não há com a Europa uma integração profunda igual à da vizinha Croácia.Atrás dele, na foto de 1992, estava a vizinha Marina, então com 11 anos. Ela seguiu trajetória diferente. Fez faculdade de biologia, trabalhou para a vigilância sanitária em Sarajevo até meados do ano passado, quando foi demitida (“Por razão política, após a eleição”, afirma), mas logo arranjou emprego como professora de biologia no ensino médio em Banja Luka, ao norte de Sarajevo, na região sérvia. Está feliz. Visita a família todos os fins de semana e se preocupa com a saúde do pai, cardíaco. Marina também tem a guerra como tema do passado. “Só lembro das coisas boas, de como brincávamos todos juntos.” Ela cita o caso do incêndio na casa de Damir: não se recorda do fogo, mas lembra perfeitamente do tempo que a família Alatovic ficou hospedada em seu prédio. “Lembramos apenas de como éramos mais amigos, solidários, uns ajudavam os outros, como jogávamos cartas em casa com os vizinhos, quando não podíamos sair”, diz Marina. Aos 30 anos, ela gosta de comentar as boas-novas sobre a Bósnia, como a notícia de que produtoras internacionais têm usado Sarajevo como cenário de filmes, o que aumenta oportunidades de emprego e leva à cidade astros de cinema.

Penélope Cruz na mira

Ao subir as escadas do hotel Holiday Inn, Penélope Cruz parece mais modesta do que a estrela dos tapetes vermelhos dos grandes festivais internacionais. Mas, inversamente, ela atribui à pequena cidade de Sarajevo, com seus 300 mil habitantes, um status especial. A Bósnia tem uma ligação forte com a indústria do cinema, hospeda um prestigioso festival, que anualmente atrai estrelas como Angelina Jolie, Willem Dafoe, Brad Pitt e outros. Em 2001, o filme bósnio No Man’s Land, de Boris Tanovic, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro; em 2007, Grbavica (Em segredo), de Jasmila Zbanic, ganhou o Urso de Ouro do Festival de Berlim. Há muitos exemplos de jovens cineastas locais. A cidade também tem sido procurada por cineastas de fora como cenário de filmes, antes sobre a guerra (Welcome to Sarajevo, A caçada), mais recentemente já superando o conflito.

Na segunda semana de novembro, quando entrou apressada para trocar a maquiagem no Holiday Inn, quase parecendo que fugia de um “snajper” (atirador de guerra) sérvio, ela realizava as últimas filmagens na cidade, cenas de um baile de gala, filmadas no Museu Nacional (bem em frente ao hotel), um antigo palácio aristocrático.

Sarajevo é uma cidade pequena, quase sem celebridades e por isso quase sem paparazzi. Em setembro, quando chegou à cidade para a primeira fase de filmagens, Penélope Cruz estava com o marido, o também ator Javier Bardem, e o filho, Leo. Como estavam em férias, Penélope divulgou um pedido, que o filho não fosse fotografado. Um paparazzo solitário não obedeceu, Penélope se irritou e agora veta completamente fotos. A imprensa local a obedece.

Sentada no lobby do hotel à espera de alguém ou simplesmente tomando um expresso, ela não lembra em nada o assédio às estrelas nas grandes capitais. No filme Venuto al Mondo, que ela filma com o diretor italiano Sergio Castellitto, a guerra é só uma referência na história de uma mãe e seu filho que vão a Sarajevo em busca de memórias do pai. Nada a ver com a visão da guerra, dos campos de concentração ou dos massacres como aquele que o elogiado cozinheiro Abdulah Purkovic testemunhou em Srebrenica.

Pioneiro Muçulmano

Ao subir os três andares de sua casa, no dia da volta, em 2000, Abdulah viu que nos cinco anos em que esteve abandonada ela tinha sido completamente consumida pelas intempéries, mas não fora destruída com explosivos pelos sérvios. Abdulah quer dizer “escravo de Alá”, em árabe. Qual um escravo ele trabalhou sem descanso até que pôde abrir o restaurante e alguns quartos de hóspedes. Como um instrumento de Alá, Abdulah Purkovic foi um pioneiro muçulmano a voltar para a cidade de Srebrenica, apenas cinco anos depois do fim da guerra. A cidadezinha de Srebrenica tem quase a metade de seus imóveis vazios até hoje, quase duas décadas depois do massacre de 10 mil homens muçulmanos fuzilados e enterrados em valas comuns por soldados sérvios liderados por Ratko Mladic. O general virou o maior criminoso da guerra da Bósnia, mas sua brutalidade tornou inevitável a intervenção estrangeira que acabou por encerrar o conflito.Durante a guerra, Abdulah trabalhava para a organização internacional Médicos Sem Fronteiras, que lhe dava salvo-conduto da ONU. Nas horas de folga, trabalhava como cozinheiro no hotel Domana, onde os jornalistas se hospedavam. Por isso sua elogiada comida era conhecida dos estrangeiros. Como funcionário da organização estrangeira, viu quando os sérvios que haviam acabado de invadir a cidade (lotada com 30 mil refugiados muçulmanos fugitivos de outras regiões) separaram os homens em idade militar das mulheres, das crianças e dos idosos, que foram postos em ônibus e mandados embora da cidade. Naquele primeiro dia já soube que os homens estavam sendo mortos na vizinha cidade de Potochari. Os soldados holandeses a serviço da ONU choravam, dizendo-se impotentes. Abdulah, como em geral os bósnios, segue achando que eles foram fracos, que deveriam ter lutado em vez de se submeterem sem reação à tomada da cidade pelo exército sérvio. Até hoje o sentimento de culpa dos holandeses é tão grande que durante todo o ano a cidade recebe voluntários daquele país. Eles se hospedam no hotel de Abdulah, uma pensão simples, mas que tem a “melhor comida da região”, segundo Philippe Deprez, que até hoje sente uma ponta de saudade quando pensa na comida que ele lhe preparava durante a guerra, na pequena e triste vila de Srebrenica.

Saudades da guerra

Ao subir as escadas do avião, levo de Sarajevo um sentimento ambíguo: minha guerra acabou e eu sinto saudades; ao mesmo tempo, estou feliz de saber que os jovens veem a guerra como um tema “entediante”, a ser afastado.

Guerra de nervos

por Fernando Costa Netto

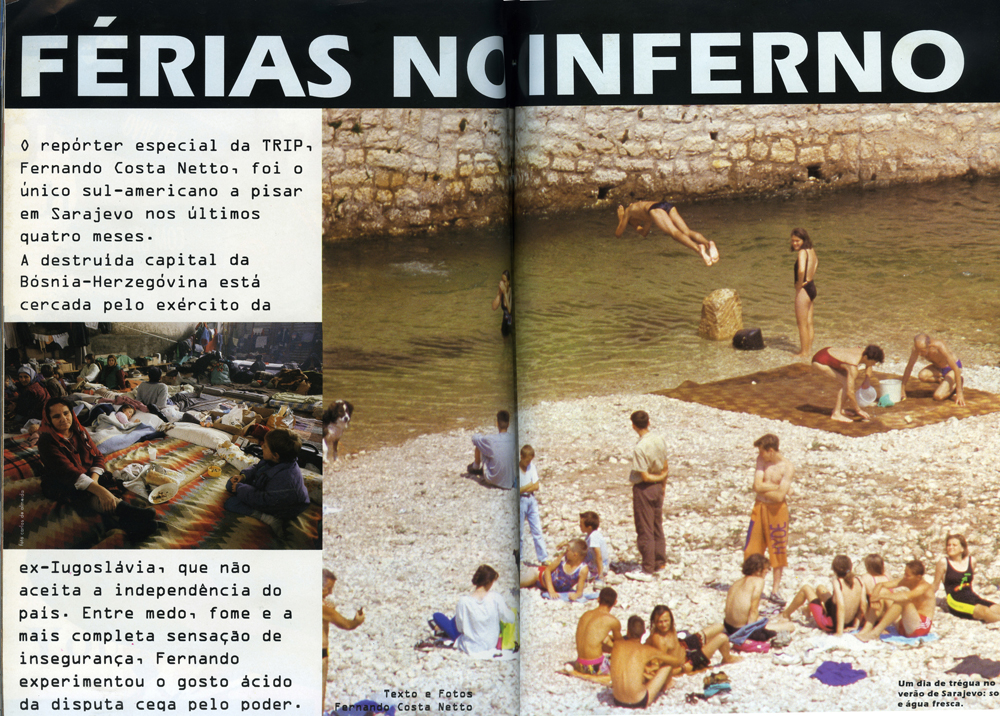

Ex-diretor de redação da Trip, Fernando Costa Netto relembra os dias de medo e penúria na cobertura da guerra na Bósnia que rendeu uma histórica reportagem na revista em 1993

E lá estava eu voando novamente sobre o Adriático em direção a Sarajevo. Desta vez havia embarcado em Malpensa, Milão, um belo aeroporto, não da base da United Nation Protection Force (UNPPROFOR), em Ancona. Sem tampões para proteger os ouvidos do barulho infernal do Hércules verde-oliva. Sem precisar estar sentado sobre o colete à prova de balas para me proteger de algum tiro que podia vir do solo. Não mais acompanhado dos jornalistas Sebastian Junger, americano, e Phillipe Deprez, pacato cidadão belga.

Em 2006, a atmosfera no avião de passeio da Alitalia era tranquila.

A mente seguia emprenhada pela memória confusa de 12 anos passados desde as duas primeiras viagens à capital da Bósnia-Herzegóvina. Os fatos estavam embaralhados, não sabia ao certo se tinha vivido algumas situações em 1993 ou 1994. Como estariam Amra, Goran, a família Dzirlo, Sandra, que me receberam tão bem? Teriam sobrevivido aos ataques e à fome? Como seria a avenida Marsala Tita pacificada? Carros alemães circulando, lojas de grife, bons restaurantes, pessoas caminhando tranquilamente? A barriga roncava e era impossível parar de pensar em como foi chegar àquele inferno no quente verão de 93 e no inverno abaixo de zero de 94.

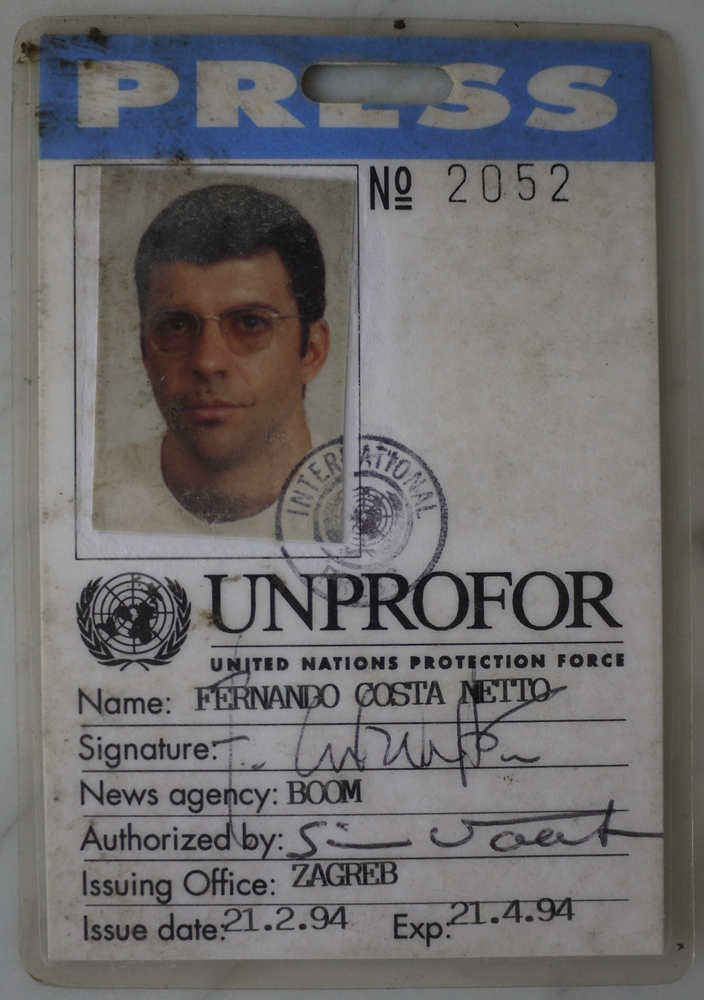

Ganhar Sarajevo sob cerco sérvio era uma trip complexa. Para um repórter sem muitos recursos, a viagem dependia de uma série de permutas para voar até a Europa. Depois, dias sentado em vagões de trens até Zagreb. Na capital da Croácia, saía a credencial que dava acesso ao território bósnio. Com o documento no bolso, tinha início a peregrinação em busca de uma vaga num dos aviões que levavam os capacetes azuis e alguns tipos de burocratas. Isso podia demorar dois dias ou uma semana. Podia ser de Ancona, na Itália, ou Split, na Croácia, e um mar separava as duas cidades costeiras. Não havia internet para informação e pelo telefone era impossível se comunicar. A informação disponível vinha das conversas com os capacetes azuis e dos jornalistas na região. “Ancona está mais tranquilo para embarcar.” “Split está fechado por uma semana…” Por terra, a partir de 93, o exército sérvio havia adotado a escola nazista e metia um tiro na nuca de qualquer testemunha, credenciada ou não. O melhor era mesmo voar. Toda essa guerra de nervos, os deslocamentos em solo europeu arrastando mala, equipamento fotográfico e colete à prova de balas, as noites maldormidas custavam alguns quilos e 15, 20 dias.

Desembarquei em Sarajevo em 1993 com pouco mais de US$ 400 no bolso. A diária do hotel que a imprensa estrangeira havia adotado, o Holiday Inn, saía a US$ 150. Fiquei uma noite e na manhã seguinte voltei para a rua disposto a pagar até US$ 20 por dia para viver em qualquer lugar. Conheci Sandra, uma modelo bósnia muito bonita. Fiquei oito dias no sofá da sala da casa dela. Em Sarajevo, e em qualquer cidade à margem da lei, o importante não era ir para a rua na hora da melhor luz, mas na hora mais segura para dar um clique e sair vivo dali. Sarajevo era uma cidade em chamas, destruída, não havia um canto sem tiros, o asfalto estava debulhado pelos morteiros, ninguém andava, a gente corria nas ruas com medo de ser atingido. Era preciso estar todo o tempo protegido das montanhas. De lá a artilharia sérvia, os franco-atiradores, miravam as crianças, as senhoras ou qualquer coisa que se movesse. Sem piedade e covardemente. Sniper, franco-atirador traduzido para o português, era a palavra mas odiada na cidade.

À noitinha na casa da família Ozimica, enquanto os tiros ecoavam na cidade escura, a gente conversava até a hora que a vela terminava de queimar. Uma a cada noite. A vela era racionada. O papel higiênico era racionado. O pão seco e duro, a água… tudo era às migalhas. No inverno de 1994, retornei a Sarajevo. Ninguém sabia onde estava Goran. A família Dzirlo estava dilacerada, cada um para um lado. Sandra estava exausta e 20 quilos mais magra, mas ainda muito bonita.