Por que a Califórnia está tratando seus cidadãos com Cannabis? Trip dichava essa questão

Se a maconha está na lista das substâncias controladas nos EUA, por que a Califórnia e mais 13 estados estão tratando seus cidadãos com Cannabis? E por que tem gente sendo presa por porte, enquanto plantadores estão livres? Trip dichava essa enrolada questão

Respirando fundo dá pra sentir. Há uma brisa vindo do oeste que já bate do outro lado dos EUA. Um aroma inconfundível e difícil de conter emanando da Califórnia há 13 anos. Desde que um idealista grupo de olhos vermelhos conseguiu que mais da metade do Estado votasse sim na proposta 215, o Compassionate Act. Uma resolução democrática, curta e de longas consequências: tornou-se legal a produção, o consumo e o compartilhamento de maconha com fins medicinais em solo californiano. Um inédito experimento jurídico se acomoda até hoje, e a muito custo, por aqui. Quando o que resta da fumaça dissipar, o saldo provavelmente determinará como o mundo vai rever sua relação com a planta mais querida e difamada da história. Mas o que interessa agora não é que tipo de erva nossa sociedade vai tolerar em seu seio. Há algo bem mais urgente no momento: Stephen Sibley, 62, está com dores fortíssimas.

Desde 1968, então com 21, uma rara forma de artrose dobrou sua espinha e espremeu suas vértebras. Ele se aposentou com um modesto salário do governo para lidar com uma saúde precária. Nem a morfina que ele utiliza há muitos anos amansa seu destino. A dor, para ele, não é algo transitório. “Agora, por exemplo, estou com muita dor. Não passa, sabe?”, explica com um bem fornido baseado aceso na mão. A maconha não resolve seu problema, ele explica, “mas ajuda, ajuda muito. Potencializa bastante o efeito dos outros analgésicos. E é bom para relaxar, para pensar em outras coisas...” Se ele tem forças no dia, trabalha como voluntário. Ajuda outros, até mais doentes do que ele, a obter maconha medicinal grátis através da Wamm, uma espécie de boca de fumo da compaixão em Santa Cruz.

A associação organiza e dá todo tipo de amparo a uma comunidade flutuante de 150 pessoas de baixa renda, com graves doenças crônicas ou em estado terminal. Toda terça-feira eles se reúnem em um salão alugado na cidade. De crianças a octogenários, de câncer a mal de Parkinson, a larga roda sempre começa com a palavra de Valerie Corral, fundadora e coração da Wo/Men’s Association for Medical Marijuana.

Se para muitos pacientes a maconha é uma aliada, para Valerie é bem mais do que isso. Aos 20 e poucos anos sofreu um acidente de carro e, nele, uma lesão cerebral. Começou a ter séries de ataques convulsivos e entrou na tradicional medicação psiquiátrica, perfeitamente legal, cruelmente psicoativa: “Eu me sentia vivendo debaixo d’água com os remédios. Um lugar estranho, onde não era para eu estar”, relembra, “e os ataques não cessaram”.

Três anos nessa batida, até que seu parceiro, Mike, em 1974, leu um artigo sobre um estudo com maconha em ratos. Aparentemente as epiléticas cobaias chapadas tinham menos convulsões do que as caretas. Depois disso, toda vez que os primeiros sinais de um ataque surgiam, Valerie acendia e dava uns tragos. Começou a ter menos e mais curtos episódios. Notou que o uso regular dava mais resultado. Diante da descoberta, o casal de Santa Cruz, já avesso ao capitalismo, ignorou a lei e começou um cultivo caseiro. “Essa experiência me deu mais do que saúde, me deu um novo modo de pensar”, Valerie remonta.

Quatro anos antes de a 215 ser votada, o jardim dos Corral já era fonte de medicina para muita gente na cidade. A maconha deles era forte, limpa e sempre grátis. Tudo parecia bem em 1992, até que a polícia chegou. Entraram com tudo, acabaram com o jardim e indiciaram os dois. Valerie poderia apelar por sua condição de saúde. Mas Mike, o expert da plantação, sadio, seria facilmente enquadrado em tráfico. Quando se viram de mãos atadas, só tinham uma alternativa: fazer a revolução.

Mobilizaram usuários doentes, amigos e testemunhas, jogaram na cara da Justiça seu desprendimento abnegado e escaparam de uma condenação. A estranha vitória diante da lei que proibia maconha sem poréns foi gasolina na fogosa rebeldia de Val. Na frente da prefeitura de Santa Cruz, convocou a imprensa e anunciou que estava oficialmente distribuindo maconha como remédio para os necessitados. Em uma pirraça solidária, a Wamm ficou de pé. A proposição 215 passou pelas mãos de Valerie e Mike antes de ir às urnas.

Mas maconha é apenas a erva que mantém o grupo aliviado. A união e o senso de comunidade comovente da Wamm vem de algo bem, mas bem mais forte do que maconha sem semente. “Todos vamos morrer, mas nossos membros estão encarando isso de frente. E minha missão aqui é cuidar deles até a hora final, a mais importante da vida”, afirma Valerie, que esteve do lado de mais de 100 pessoas em seus últimos suspiros. Hoje, 16 anos e três batidas policiais depois, eles já distribuíram de graça o equivalente a US$ 20 milhões. “Eu mesma nunca fiz a conta, foi um amigo meu. Eu não quero olhar assim para meu jardim. Vejo alívio para nossos irmãos morrendo. Outros veem dinheiro...”

Efeito estufa

Ao norte do Estado, San Francisco para cima, três condados vizinhos, decorados com sequoias, formam o triângulo da maconha dos EUA. Trinity, Mendocino e Humboldt County, áreas da Califórnia onde o solo, a lei e a própria sociedade foram os mais férteis para a produção em larga escala de cannabis. Hoje, a maconha medicinal plantada em quintais e quartos responde por até dois terços da economia da região. “Eu conheço umas 50 pessoas aqui na minha cidade”, vai explicando Richard L., jardineiro de 32 anos que hospedou a Trip nos arredores de Arcata, “todas elas, sem exceção, plantam maconha”.

Em sua casa, ampla para um solteiro, existem mais de 30 plantas de maconha, reservadas em dois quartos nos fundos, vedados, equipados com ventiladores, termostatos, tubos de gás carbônico e uma rede de nutrientes para cinco safras anuais de até 9 kg cada, produto fino que chega a custar até US$ 7 mil o quilo. Em um ano sem sobressaltos, e de tabela cheia, sua receita é de mais de US$ 300 mil. Apenas uma lasca do cheio bilhão de dólares que circula no mercado de maconha “legal” no Estado por ano.

Entenda que Richard não se chama Richard. Nem vai mostrar seu rosto nestas páginas. É que sua vida rentável pode ser facilmente arruinada. Um jardim em flor significa seis dígitos na mão de ladrões. Em Humboldt, quase ninguém é de receber visitas, e toda casa tem cerca alta. Na madrugada, só um homogêneo som de exaustores de estufas rompe o silêncio. E, vez ou outra, um flagrante perfeito dos federais que pode mandar mais um profissional liberal da maconha para a cadeia.

Mas... cadeia?

Cana verde

Até os primeiros anos desta década os três condados eram feitos de cidades rurais em decadência. Casinhas em conta, encravadas na gloriosa natureza do local, atraíam gente de mentalidade mais hippie. Então, em 2002, uma lei estadual provocou uma corrida ao oeste em busca do ouro verde. Passou no State Senate, a câmara estadual deles, a lei 420, assumida referência às 4h20 da tarde, gíria de fumetas, horário mundial da fumar um beck.

São regras mais amplas do que as estritamente médicas da 215. E, mais importante, permitiram que pacientes pudessem vender o excedente de seu jardim em cooperativas. Em uma canetada, maconha e dólares agora podiam se encontrar. O tal experimento jurídico virou também econômico. Bilhões de dólares começaram a dar em pequeninas árvores. Foi quando o DEA, o pentágono da guerra às drogas federal americana, começou a visitar mais a Califórnia.

Aqui vem um embrulhado jogo de leis que define a esquizofrenia dos EUA e não permite, até hoje, resposta à pergunta geral: enfim, a maconha que esse povo todo planta e fuma é legal? Os detalhes ocupariam todas as páginas desta matéria, mas saiba disso: no Estado da Califórnia e em outros 13 dos EUA a maconha medicinal é permitida. Mas para o governo federal não. Em hipótese alguma, em Estado algum.

“É totalmente irracional, como são todas as coisas feitas por serem humanos.” Quem postula é James Anthony. O advogado residente em Oakland presta consultoria para quem quer estabelecer um dispensary, uma forma mutante de varejo canabista, mistura de coffee shop holandês com farmácia. James faz a documentação e o meio de campo com prefeituras tolerantes para minimizar as chances de um estabelecimento desse tipo receber uma visita fora de hora dos federais.

“Em tese eles poderiam prender todo mundo, mas não vão. Eles não têm recursos para isso. Então vão atrás de gente que faz negócios grandes demais, irregulares demais, para intimidar o mercado.” O conselho de James é claro. Seguir as regras à risca, ou seja: manter sempre os limites locais e ter sempre uma recomendação médica que corresponda a um problema real de saúde.

Com a palavra, o dr. Frank Lucido, talvez a voz mais ativa dentro da comunidade médica pró-cannabis: “Muita gente se esconde atrás de uma receita médica para fumar, e eu entendo. Não condeno o desejo de todos que fumam ter uma licença para isso. Mas eu acredito que a melhor maneira de avançar para uma lei federal é provar que o modelo aqui funciona. Muitos médicos estão simplesmente vendendo recomendações, e isso pode pôr a perder toda a credibilidade da 215”, ele explica. E que doenças justificam um aval positivo, doutor? “Ah... aí é relativo...”

Como a planta tem mais estigmas do que estudos, a maconha serve como medicina para uma lista tanto científica quanto subjetiva de mazelas. E põe em xeque o próprio conceito moderno de remédio, hoje visto como algo sintetizado e de uso específico. A cannabis já se provou benéfica para tratamentos de glaucoma a depressão, de dores ósseas a enjoos digestivos, de insônia, anemia ou HIV... Só na Califórnia são de 300 mil a 400 mil recomendações médicas para os estimados 3 milhões de usuários não médicos.

Mesmo um brasileiro como eu, por uns meses na Califórnia, consigo uma recomendação nada picareta para visitar dispensaries. Minha asma, minha coluna que dói se carrego peso e minha ansiedade podem não ser graves como os ossos de Stephen Sibley ou os fardos dos membros da Wamm em Sta Cruz. Mas um baseado de boa categoria ajuda a abrir meus brônquios, relaxar meus músculos e amansar meus nervos.

Pilhas de verdinhas

O Harborside é um galpão no lado oeste de Oakland. Fechaduras com sensores de digitais, três check points, averiguação de documentos, telefonemas para confirmar as intenções, detector de metais e... um forte cheiro de maconha fresca. É como uma rigorosa alfândega – às avessas – de um cheiroso país imaginário. Onde seu direito de ir e vir se baseia no seguinte princípio: quem vai usar maconha entra, quem não vai fica de fora.

Chefiando uma equipe jovem e sorridente, Stephen DeAngelo me recebe no último dia da reportagem. Foi o único estabelecimento que abriu as portas, e as portas dos fundos, para a Trip. Talvez porque seja o modelo mais bem-acabado de sucesso da 420. Firme na excelência botânica e social de seus serviços, ele quer provar que sua petulância nos anos 70, quando organizava fumacês em frente à Casa Branca, era bem mais do que avacalhação. Stephen é o único nos mais de 150 dispensaries da Califórnia a testar as porcentagens de THC (o famoso princípio psicoativo da maconha) de cada uma das dezenas de variedades que oferece.

Enquanto uma fila única de clientes espera sua vez para escolher nas vitrines entre ervas, tinturas, haxixes, cookies, manteigas e loções, DeAngelo mostra que sua medida de sucesso é bem diferente do “normal” capitalista. Seus preços variam bastante: dos convencionais 20 e poucos dólares o grama até maconha grátis para pacientes de baixa renda comprovada. “Ninguém sai sem remédio, é pra isso que estamos aqui.” Para quem não é tão duro assim, mas prefere não gastar com seu fuminho, Steve oferece uma troca: uma hora de ativismo por um grama de boa erva. O voluntário pode passar o tempo ao telefone pressionando congressistas em Washington para amolecer leis federais ou escrevendo cartas para um dos 100 californianos presos atualmente por conta de maconha. Pode também ajudar na divulgação da mais recente causa da comunidade canabista: o boicote à Kellog’s, que anunciou o rompimento do contrato com o 14 vezes medalhista olímpico Michael Phelps porque ele tragou de um bong.

“Há 40 anos uma ideia se espalhou pelo planeta, e ela ainda é verdade: se você quiser mudar o mundo, venha para a Califórnia. O que é desenvolvido aqui em 10 ou 15 anos vira realidade no resto nos EUA e além. Não tem volta o caminho para a legalização do uso da maconha para adultos. O importante é que a gente consiga manter um modelo não capitalista, não lucrativo e focado nos pacientes para manter as corporações fora.”

OK, Stephen, na Califórnia parece fácil. Mas você acha que a massa vai aceitar a maconha finalmente? “76% dos aposentados americanos são favoráveis à maconha medicinal, sabia? Os políticos não mudam as leis porque tem gente ganhando dinheiro com a repressão à maconha, só por isso. Mas adivinha só? Agora nós temos dinheiro também.” Então é isso, claro, faz sentido. É só uma questão de como e pra quê vão queimar umas verdinhas.

Ah... chega. Deu fome!

Enquanto isso no Brasil

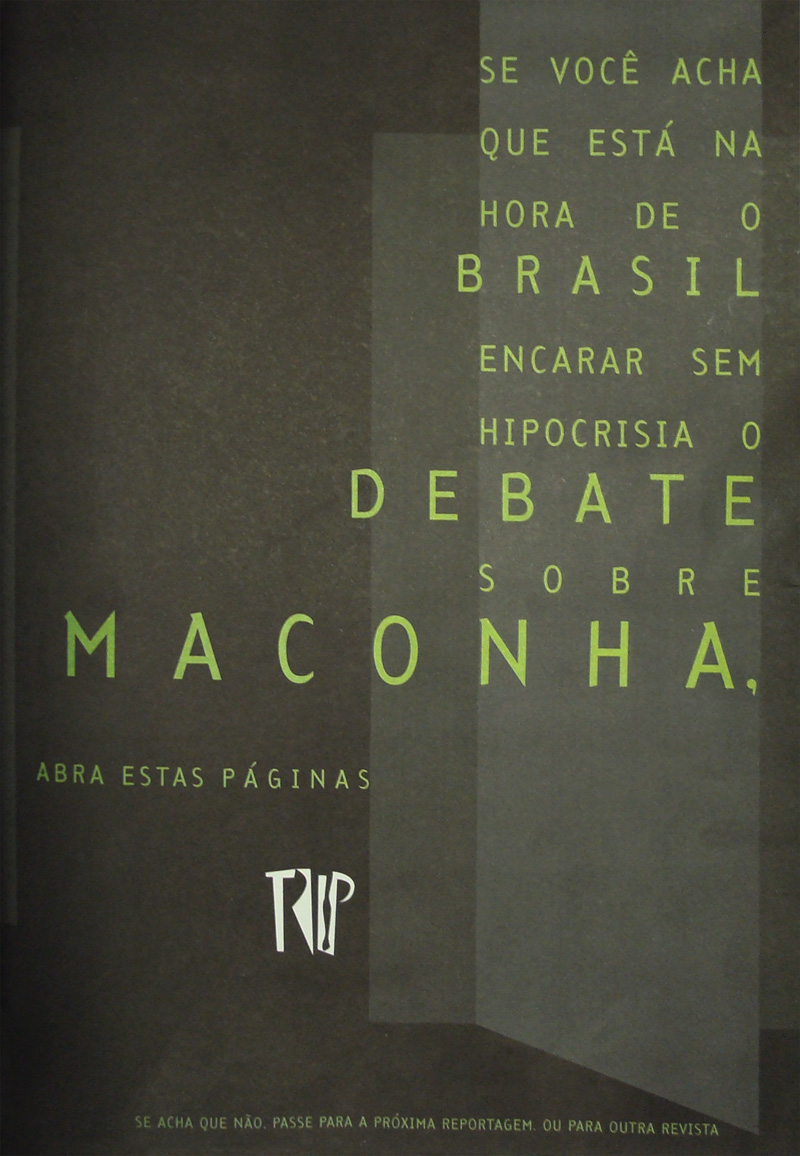

A Trip historicamente defende a descriminalização do uso da maconha e, sobretudo, a discussão sobre o assunto. O que estava implícito nas reportagens da revista foi apresentado de forma mais contundente na edição de outubro de 2001 (fotos ao lado), cujo título dizia tudo: “Se você acha que está na hora de o Brasil encarar sem hipocrisia o debate sobre maconha, abra estas páginas. Se acha que não, passe para a próxima reportagem, ou para outra revista”.

A causa da descriminalização ganhou agora um aliado de peso. Em fevereiro, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu a tese na reunião da Comissão Latino-Americana Sobre Drogas e Democracia. FHC afirmou que é “preciso começar a avaliar a conveniência de descriminalizar o porte da maconha para o consumo pessoal. Isso já está sendo na prática feito em muitos países”. Sem deixar de enfatizar que considera danoso o uso da droga.

Em 2006, a lei brasileira mudou, mas a questão da descriminalização da maconha ainda pede revisão. “A lei 11.343 é um avanço em relação à legislação anterior porque agora o usuário de maconha não pode ser punido com prisão”, explica o advogado criminalista Cristiano Maronna, 39, que participará como ouvinte, com um mandato do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, da 52ª Reunião da Comissão de Entorpecentes da ONU, neste mês, em Viena. A reunião discutirá a política mundial de combate às drogas, e por lá a discussão da descriminalização da maconha promete ser um dos pontos mais polêmicos.

Por aqui, a lei brasileira considera o uso da maconha um crime de menor potencial ofensivo e, se condenado, o usuário recebe uma pena alternativa, como prestação de serviço à comunidade. Quem planta para consumo próprio em casa também pode ser classificado como usuário, caso não regulado pela lei anterior, a 6.368, de 1976, que só previa plantação para tráfico. A pena para o tráfico é de 5 a 15 anos de reclusão.

“Na prática, a questão ainda é um drama, porque não existe um critério objetivo para diferenciar traficante de usuário. A decisão fica a cargo do delegado, do promotor, do juiz. E a presunção de tráfico acaba transformando em traficante quem não é”, explica Maronna. Mesmo com o avanço na lei, o Brasil ainda espera bons ventos.

(Guilherme Werneck)