O músico faz em seu novo trabalho a viagem da eletroeletrônica de volta ao acústico

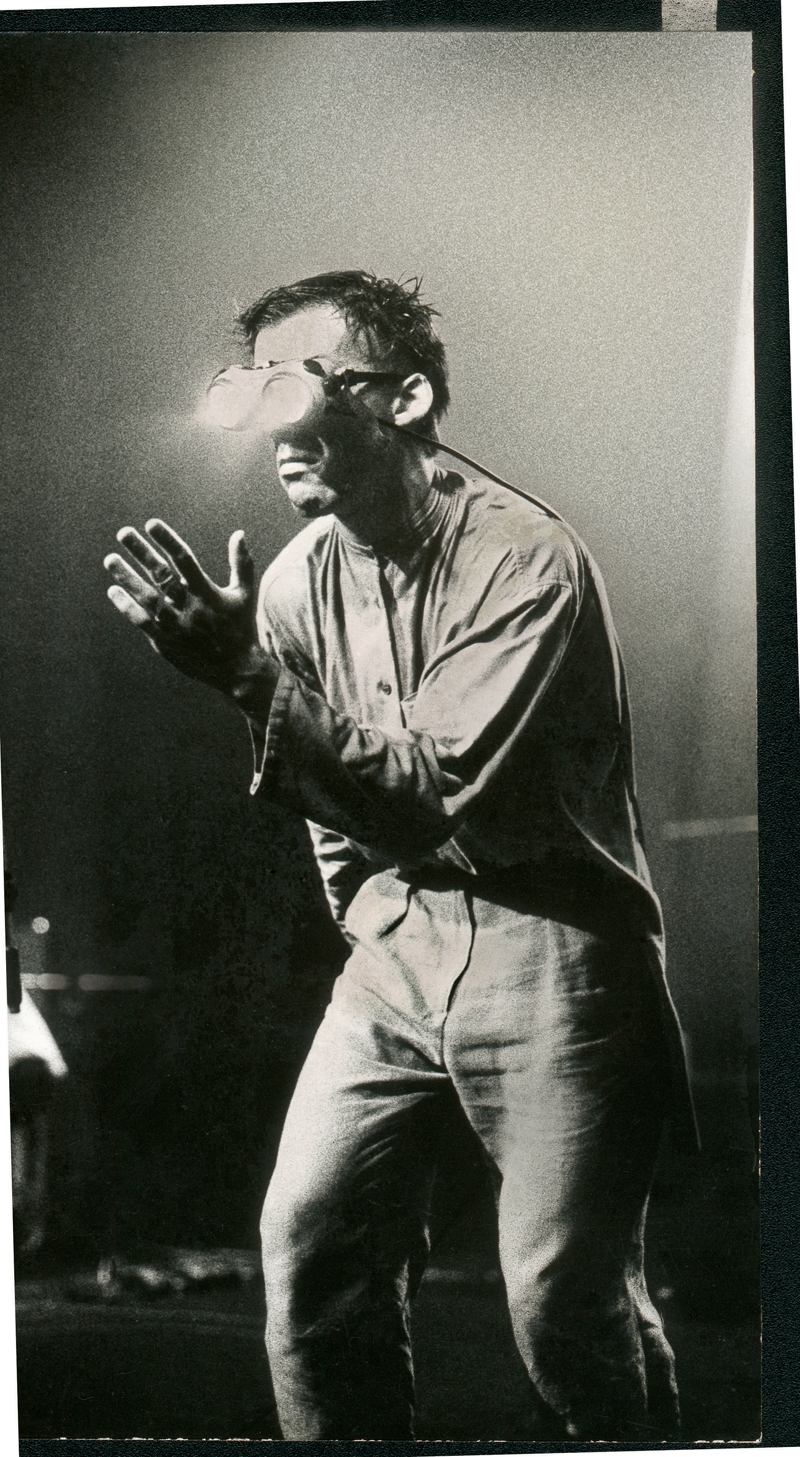

“O Arnaldo é meio cubista, cheio de pontas; já o Branco [Mello] é mais placentário.” Essa foi a impressão do poeta Haroldo de Campos depois de ter assistido a uma apresentação dos Titãs nos anos 80. Verdade: das oito cabeças dos Titãs, a de Arnaldo, com seu corte de cabelo arrepiado, sempre sem costeletas, pulsava em freqüências que hipnotizavam toda e qualquer alma na platéia. Postura epilética no palco, gestual quebrado, olhar feroz faziam parte de uma aglutinação visual a dar um sentido virulento às palavras — estas também sempre aglutinadas de forma original, grávidas de sentidos múltiplos —, que seu cantofalaberro amplificava. Vê-lo à frente da banda, como tantas vezes vi durante a adolescência, era ser confrontado com o extremo, isso quando explorar a violência implícita no não-conformismo das extremidades era a única coisa que importava. Era tomar partido num mundo de críticas ao nosso torpor cordial, era agredir o medo paralisante dessa geração a qual pertenço, que recém-começava a entender um mundo ainda anestesiado pela ditadura militar.

Arnaldo e os Titãs nos davam o pasto certo para ruminar contra polícia, TV, Igreja, miséria. Nomes aos bois: AA-UU. Essa visão romântica do extremismo representa só um lado da personalidade e da persona pública de Arnaldo Augusto Nora Antunes Filho, o filho do meio de sete irmãos. Ao deixar os Titãs há 15 anos, embarcou em outras viagens, que, como conta, não cabiam no consenso de oito da banda. Deixou isso claro de cara, ao lançar o livro-disco Nome, em que explorava as interseções entre música popular, vanguarda, poesia e artes gráficas — paixões da vida inteira. Nome é um disco radical. “Depois de fazer o Nome, todos os discos que lanço até hoje os jornalistas dizem: ‘Poxa, este veio mais pop, não?’.”

Pois é: o Arnaldo experimental de livros como Ou e (1982), Psia (1986), Tudos (1990), As coisas (1992), Palavra desordem (2002) e Et eu tu (2003, parceria com a atual namorada, Marcia Xavier) há tempos convive bem com o Arnaldo pop dos discos Ninguém (1995), O silêncio (1996), Um som (1998), Paradeiro (2001), Saiba (2004), Qualquer (2006) e do ultrapop Tribalistas (2003), encontro com Marisa Monte e Carlinhos Brown que se tornou um dos maiores sucessos de venda desta década em que a indústria do disco banqueteia o pão que o diabo amassou, ou colhe tempestades — ditados ao gosto do freguês.

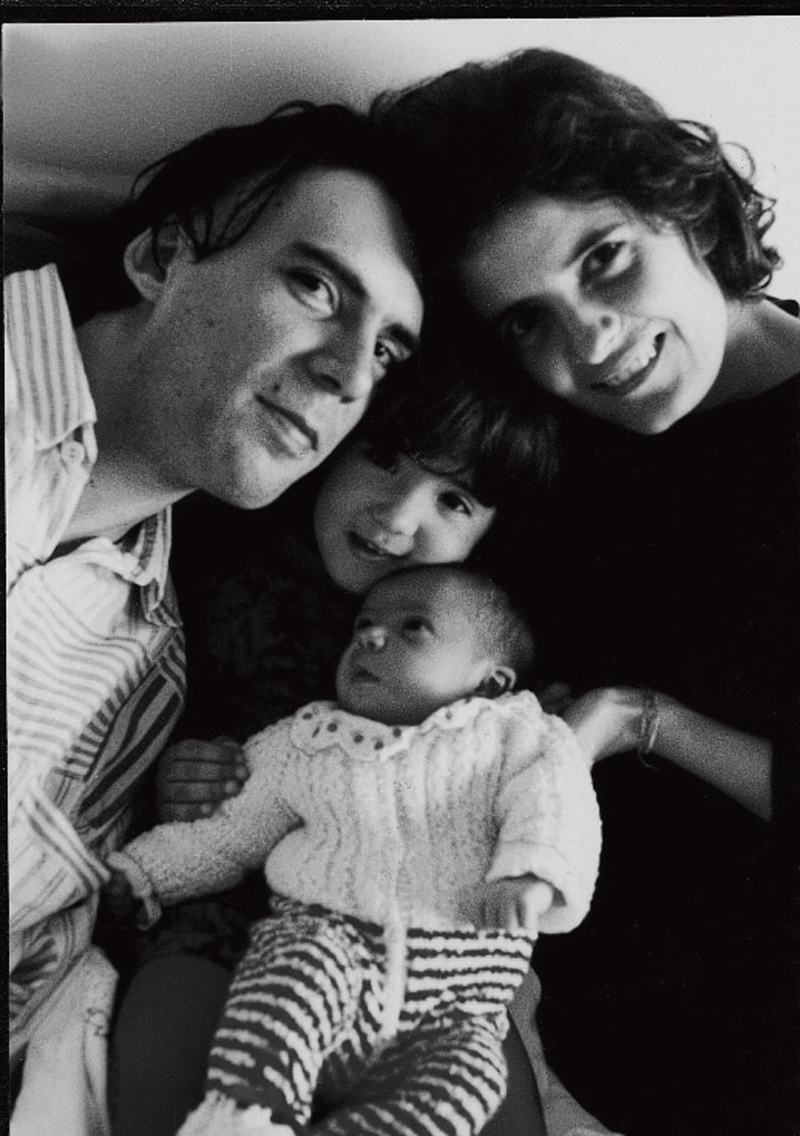

Arnaldo encontrou a Trip na sede da gravadora Biscoito Fino, sua casa desde Qualquer, onde se sente acolhido como nunca. Fim de dia, meio de feriado, ele vinha tresnoitado após ter enfrentado uma viagem de noite inteira — Fortaleza–Rio — e uma maratona de nove entrevistas para falar de seu novo projeto: a dupla disco e DVD Ao vivo no estúdio, gravada no lendário Mosh, que abrigou o pós-punk brasileiro nos anos 80. Talvez pelo cansaço, talvez por temperamento, o Arnaldo que encontrei nesse começo de noite carioca não tinha a mesma aspereza que aquele que acompanhei mesmerizado na adolescência. Aos 47 anos, dois casamentos, quatro filhos, parece estar feliz agora, namorando junto em casas separadas. Calmo, por vezes doce, sossegado como o disco novo, que traduz toda a sua carreira em arranjos orgânicos de teclados e cordas, sem rodeios ele falou à Trip sobre poesia, política, música, crianças, drogas — sempre mostrando o olhar original de quem (ainda) não vai se adaptar.

Em que lugar do mundo você nunca tocou e gostaria de tocar? No Japão. Nunca fui ao Oriente, adoraria ir pra lá. Como era viajar com todos os Titãs? No início, quando estourou o sucesso, a gente fazia cinco shows por semana. Era desgastante, mas tudo o que a gente queria. Foi uma época em que o rock nacional ficou bastante popular. Tinha muito investimento, casa de shows abrindo pelo Brasil todo, convites para entrevistas nas rádios, participação no programa do Chacrinha.

Chegou a fazer aqueles shows com playback da caravana do Chacrinha? Sim, claro. Uma vez, fizemos pela Baixada Fluminense. Estávamos em dois carros, quatro titãs em cada um. Um dos carros não chegou, furou um pneu, e na hora da apresentação só tinha metade da banda. Foi engraçado, com guitarrista na bateria. [Risos.]

Você se dá bem hoje com seus antigos companheiros? Participei do encontro dos Titãs com os Paralamas agora; me dou bem com eles. Vejo um ou outro de vez em quando, queria ver mais, mas acabamos nos vendo pouco. Eu tenho saudades quando os reencontro, quando estou matando as saudades [risos], mas não fico pensando nisso.

Quando saiu dos Titãs, já sabia o seu rumo? Sabia. Eu tinha um desejo de mostrar coisas que não caberiam naquele consenso de oito pessoas e de ter mais espaço para experimentar outras soluções de instrumentação, outros gêneros, jeitos de cantar. Saí muito motivado para fazer o Nome, um trabalho superdemorado, juntando música, poesia, animação em vídeo.

Você sempre usou toda a tecnologia a seu dispor. Por que desencanar da eletrônica neste novo DVD? O desejo de evidenciar o que as canções dizem: as letras nunca estiveram tão compreensíveis como neste show, aparecem com mais definição, estou degustando cada palavra. Esse desejo vem de tempos, mas brigava com o gosto de experimentar, editar. Meus discos têm muita experiência de timbre, mistura de instrumento digital com acústico, porque trato o estúdio como um laboratório. Mas, desde o Tribalistas, há esse caminho de servir às canções para que se mostrem com integridade, próximas de como foram compostas no violão.

Mas você já escreveu que a canção é mais que letra e música. Quis ter menos interferência sonora violentando a canção neste disco, uma coisa mais pura, primária. Também porque queria fazer algo diferente: todo disco tem o desejo de trazer novidade. Gravar com todo mundo tocando junto, com um tipo de interpretação numa região mais confortável da minha voz, foi uma coisa nova.

Você trabalha com som, palavra e imagem. Se considera um renascentista? Não. Isso é herança da modernidade, que foi recriando esse link entre linguagens que foram de certa forma separadas pela civilização. Em sociedades primitivas, não há separação entre vida e arte. A música está sempre relacionada à dança, a um culto, e não há artes plásticas: o que tem é utilitário, uma panela, um totem, tudo misturado. A civilização foi separando: música é pra ser ouvida, literatura é pra ser lida, e a modernidade misturou, você passa a

ter trabalhos visuais que usam palavra, poemas sonoros. Isso também confundiu repertórios, alto e baixo: essa coisa de juntar música brega e música erudita — sempre tive gosto por essas pontas, nunca tive gosto médio. Gostava mais da música da AM e também de uma música esquisita, experimental, do que da coisa bem-acabada, que eu acho insossa. Sempre vi potência nas pontas. Conforme se desenvolveu a tecnologia digital, isso se misturou ainda mais, criou-se um território propício a essa fluência entre diferentes códigos.

Na sua opinião, vivemos num tempo de excesso de informações? Eu gosto disso. Não gostei por exemplo do projeto Cidade Limpa. Gosto da coisa urbana. Gosto daquele monte de anúncio e letreiro, daquela poluição visual [risos].

Em um texto antigo, você negava o rótulo de rock nacional para bandas tão diferentes quanto Titãs e Absyntho e que MPB era música pra boi dormir. Foi uma provocação. Nunca tive esse preconceito contra a MPB: ao mesmo tempo que ouvia Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Beatles, Rolling Stones, ouvia Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jorge Benjor, Paulinho da Viola. Minha formação vem da convivência com reggae, funk, MPB,

samba dos anos 20, 30, 40, bossa nova, jovem guarda. E o próprio rock é tão mutante.

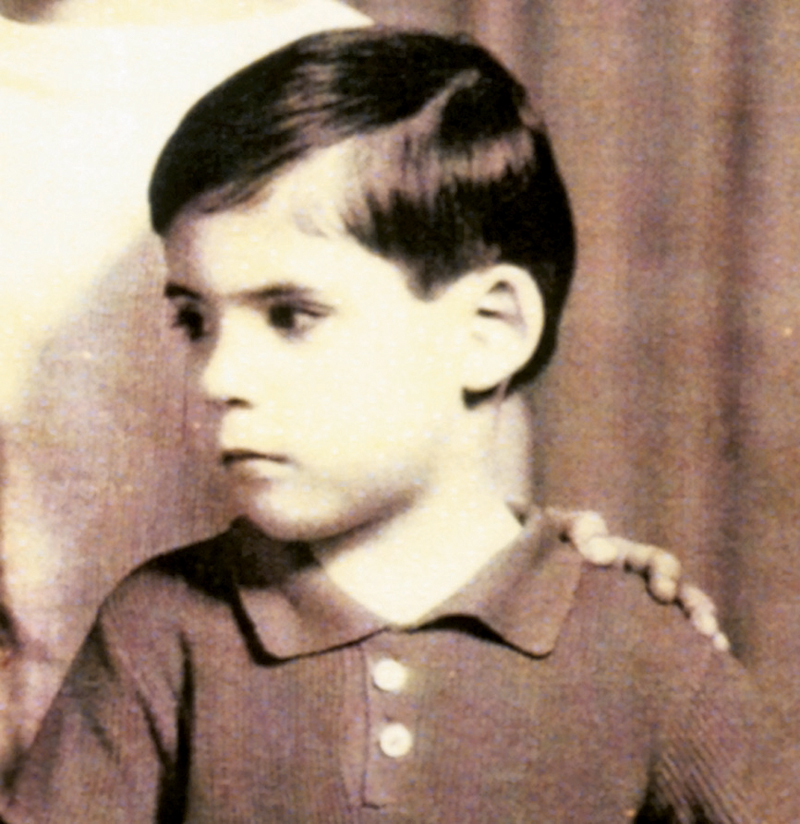

Falando em formação, como era ser moleque no Brasil dos anos 70? Estudei no Equipe, um colégio muito liberal, um oásis na ditadura, muitos professores de esquerda. Era maravilhoso, havia um contexto propício à criação, um centro cultural onde muitas vezes passavam vídeos censurados, o Serginho Groisman era o produtor cultural, levava shows. E tinha o movimento estudantil, cheguei a ir a passeatas, fugir de bombas de gás lacrimogêneo. Enfim, tinha uma participação política e uma efervescência cultural intensas.

Não havia separação entre a turma da política e a turma da arte? Essas duas coisas faziam parte do repertório da minha adolescência. Eu já tinha interesse pelo rock’n’roll, tropicália, Novos Baianos, Luiz Melodia, e, ao mesmo tempo que tinha o desejo de participar politicamente, eu não queria me submeter àquele discurso engessado da esquerda radical. Nas assembléias de alunos das quais a gente participava, tentava inserir uma coloquialidade.

Foi no Equipe que você começou com a poesia? Foi antes, no colégio São Domingos, um colégio de aplicação da PUC, e no Luis de Camões, que era mais tradicional. Eu desenhava também nesta época, e tinha aula de violão em casa. Quando aprendi os primeiros acordes, começava também a querer fazer canções. Não gostava de tirar a música dos outros. Ia meio que inventando uma harmonia pra que eu pudesse cantar, experimentando.

E quem foram os seus primeiros poetas? Fernando Pessoa, os concretos. Fiquei encantado com aquela caixa do Augusto de Campos, poemas soltos, e, é claro, os poetas modernistas, Oswald [de Andrade], Mário [de Andrade], [Manuel] Bandeira, João Cabral [de Melo Neto], também foram uma descoberta.

A poesia confessional, lírica, te cansa? Tem poetas confessionais maravilhosos, o Herberto Helder, mesmo o Pessoa, o Vinicius [de Moraes], fui apaixonado por esse lado também. Minha poesia é associada à poesia concreta, vem de e. e. cummings, Maiakóvski, Mallarmé. Mas tem toda uma tradição lírica que me encanta, a própria paixão pelo rock’n’roll, Beatles. Era também muito interessado pelo [Paulo] Leminski e pelo Waly Salomão. Cresci comprando muitas revistas de poesia. cheguei a editar três números de revistas de poesia nos anos 80. Aquilo me formou muito, era uma coisa da poesia junto com a linguagem gráfica.

Design você estudou por conta? Sim. Editei meu primeiro livro, um álbum com os poemas soltos, meio caligráficos, em 81. Hoje em dia é um botão que você aperta. O primeiro livro com computador abriu outra dimensão, você trabalha não só com mais facilidade usando os recursos que tinha antes, mas também faz coisas que não faria se não tivesse o filtro, o instrumento, a distorção que os meios digitais oferecem.

Terminou a faculdade de letras? Não. Entrei em 78, e em 79 meus pais foram morar no Rio, fui com eles. Pedi transferência da USP pra PUC do Rio. Aí morei um ano no Rio, decidi voltar para São Paulo e já fui viver sozinho, casado. Só que não queria continuar no mesmo curso básico, eu queria lingüística. Aí em 80 voltei pra USP, mas em 82 começou a coisa dos Titãs, antes eu fazia parte da Banda Performática, morava na casa do [José Roberto] Aguilar. Aí acendeu um monte de coisas. Não tinha mais tempo pra faculdade.

Chegou a estudar chinês e iorubá mesmo? Sim, algumas aulas.

Como você descobriu isso? [Risos.] Eu tinha interesse por línguas estranhas. Chinês por causa de ideograma,

associação analógica, caligrafia. E iorubá por causa da linguagem africana primitiva.

Tem religião? Não [risos]. Eu tenho religiosidade.

Mas e curiosidade? Já foi em um terreiro? Já. Eu tenho uma mãe-de-santo. Meus pais são católicos, quando eu era criança fiz primeira comunhão, mas nunca me identifiquei com uma instituição religiosa.

Você vem de uma família numerosa, é o quarto filho de sete? Sim, sou o do meio, entre os três mais velhos e os três mais jovens. Tenho boas lembranças de ser de família grande, muita gente em casa, tudo muito animado. Morei em muitos lugares de São Paulo: Perdizes, Jardins, Butantã, Alto de Pinheiros. Gostava de mudança, achava muito interessante aquela bagunça de encaixotar tudo e ir pra outro lugar.

E você acabou reproduzindo esse modelo de família grande. Tenho quatro filhos, é bastante. Gosto de criança e isso foi acontecendo, não foi programado. Meus filhos têm um espaço longo entre eles: a mais velha tem 19 e o mais novo tem 5. Eu tenho o maior prazer de ser pai.

Mas você é separado. Como convive com os filhos? Minhas filhas mais velhas, adolescentes, ficam na casa da mãe, cada uma tem seu quarto. Na minha casa também. Não tem muita regra. Os menores têm os dias certos. Dormem toda quarta-feira em casa, ficam um fim de semana sim, um não. Segundas e terças saem da escola, vão para minha casa, ficam até 10 horas e depois vão dormir na casa da mãe. Então eu os vejo praticamente todo dia.

Como é o rebelde sendo pai, tendo de colocar horário, rotina.? Tem que ter limites. Não sou muito talentoso pra isso, não. Sou meio. liberal. Rola uma negociação. A hora de tomar banho é daqui a pouco, então vou marcar meia hora, entendeu? Vamos escovar os dentes? Ah, não quero! Mas tem quê! É na conversa. Tento agir de maneira natural, obedecendo regras e respeitando desejos. Não sou inflexível, sou maleável em todas as minhas relações. O que garante a relação de pai e filho é amor. Cada criança precisa de uma coisa diferente, depende da personalidade, umas você precisa incentivar a se soltar, outras você tem de segurar um pouco.

E o que não pode faltar na educação? Tem que ler. Neste tempo de videogame, a leitura vai ficando de lado, e acho que ela oferece um tempo que você precisa parar um pouco, pra viver esse outro tempo que o livro dá, sabe? A velocidade do mundo digital é uma coisa rápida demais. Você tem de parar pra olhar uma paisagem, viver esse tempo de contemplação numa fazenda, numa praia, um lugar onde você possa ver a imensidão, sair do mundo muito urbano de São Paulo, onde tudo é apertado, não há espaço pra céu, horizonte. Os livros te devolvem esse tempo da paisagem. Outra coisa é contato com a natureza, ter contato com bicho. Não tem experiência que substitua você ver o pintinho saindo do ovo, ver a planta crescendo.

E você tem um lugar pra isso? Eles têm. A Zaba [Moreau], mãe deles, tem uma fazenda. Eu vou pra hotel fazenda, praia, casa de amigos. Mas tenho uma casa em São Paulo com três cachorros, pitangueiras, entendeu? E o Tomé, meu filho mais novo, na escola, está aprendendo a plantar feijão na terra. Acho isso tudo muito legal.

E você começou a escrever pra criança depois que teve filho? Eu fiz duas coisas que me foram encomendadas. Uma foi a música do Castelo Rá-Tim-Bum, sobre lavar as mãos, e outras músicas que eu fiz com o Paulo [Tatit] e a Sandra [Peres], do Palavra Cantada, sob encomenda.

Não é inspiração, então. Acredita em inspiração? Em partes. Não acho que, para você criar, tem que necessariamente estar movido por inspiração. Tem trabalho. Mas há momentos em que sua sensibilidade é despertada de maneira mais intensa, tem uns momentos mais inspirados, e que eles vão nutrir a criação talvez não naquela hora. Fiz essas coisas infantis sob encomenda, mas, independentemente de ser para crianças, tem muito do olhar infantil no que faço. Você se surpreende com as coisas que os filhos falam. Tenho um livro chamado As coisas que é uma poética voltada a esse olhar virgem, de ver uma coisa óbvia que passa a ser estranha porque você não havia reparado nela antes.

Falando em parceiros, como foi sua aproximação com Carlinhos Brown? Sou um admirador, acho ele uma usina de criatividade absurda. As melodias, a coisa rítmica, as letras têm uma espontaneidade! E tem uma coisa de admiração e amizade mútuas.

Quem fez a ponte foi a Marisa Monte? Marisa eu conheci nos anos 80, Carlinhos, nos 90. Ele me convidou pra participar do show da Timbalada, e eu fui pra Bahia. Me encontrei com ele num apartamento, “Ah, tô fazendo esta música”, e já comecei a fazer um som com ele, a música “Doce do mar”, que gravei no Um som.

Esperava o sucesso dos Tribalistas? Essa coisa mega aconteceu da forma mais natural possível. Eu fui pra Ilha dos Sapos, porque, no Paradeiro, queria trabalhar muito com os músicos da Bahia e que o Carlinhos desse sugestões de arranjos. Fui pra lá só com as canções, sem nenhuma idéia preconcebida de arranjo. Foi maravilhoso. Estávamos gravando e tinha esta canção “Paradeiro”, talvez uma das primeiras parcerias de nós três, e convidei a Marisa para cantá-la. Quando ela foi gravar na Bahia, a gente começou a compor juntos e tudo aconteceu de um jeito muito fértil, fácil. Fizemos umas 20 músicas num curto período. Chegou uma hora que vimos aquele mundo de canções e achamos que deveríamos registrar aquilo. Foi uma coisa meio mágica mesmo. Só depois de um ano conseguimos abrir espaço na agenda de cada um para fazer a gravação. A gente gravava uma música por dia. O sucesso do projeto se deve à espontaneidade com que ele foi concebido, ninguém tinha a meta de ser uma coisa grande.

O que você acha da pirataria? A internet hoje é um veículo de divulgação muito presente. As gravadoras se desfizeram de grande parte do seu casting, os pequenos selos cresceram, não é preciso ir para um estúdio caríssimo gravar. E acho que não tem uma nova ordem, não dá pra dizer que o CD vai acabar. Tudo está movediço e eu gosto disso. Vivemos uma época libertária, acessamos informações do mundo todo. Não tenho tempo para baixar música e filmes na internet, mas não tenho pudor com isso. Essa troca de informação via internet deveria ser permitida. Quando era criança, gravava fita cassete. Poder copiar é bem diferente de ganhar dinheiro com produção artística alheia, que é quem vende CD pirata. É preciso encontrar um meio-termo, uma maneira equilibrada de pagar direito autoral, comprando downloads, ou o site de troca de música tem um patrocinador que banca — enfim, a sociedade que criou essa situação terá de encontrar uma solução. É uma conquista o artista viver de arte. Isso deve ser preservado. Não tem essa coisa de o artista ser vagabundo: “Ah, o cara é poeta, vive de arte!”. E como é trabalhar hoje com uma estrutura pequena, depois de ter sido de grandes gravadoras? Estou gostando muito. Dão uma atenção diferenciada para cada artista, e meu disco está muito mais bem distribuído, muito bem divulgado.

Você é amigo do Gilberto Gil. Como você vê a atuação dele no Ministério da Cultura? É difícil avaliar. Mas, pelo que tenho visto na imprensa, nunca se teve tanta credibilidade no Ministério da Cultura, muito pela personalidade ativa do Gil. Sempre tem um projeto novo, aquilo tá vivo. Nunca vi um Ministério da Cultura tão atuante, e isso já é um ponto positivo. O Gil é uma pessoa íntegra, capaz e criativa. No livro Tropicália, a decadência bonita do samba, o Pedro Alexandre Sanches tem uma tese de que, nos anos 80, os primeiros tropicalistas foram vampiros da sua geração. Eles estavam perdidos e viram nessa geração uma maneira de voltar à moda e gravaram discos de rock, se aproximaram do Cazuza, dos Paralamas.

Você sentiu isso também? Não li o livro, mas, para mim, que cresci estudando os primeiros discos

de Gil, de Caetano, aquilo era o rock’n’roll da minha época. Junto com os Novos Baianos, era rock. Eles vêem o rock de uma maneira muito mais livre, porque misturaram com sambacanção, baião. Um guitarrista como o Lanny Gordin tinha a postura do rock, cabelo comprido, atitude. Nos anos 80 as bandas tinham um terreno de mídia muito favorável, mas não inventaram o rock. Já tinha tido Raul Seixas, jovem guarda. Os tropicalistas introduziram a guitarra na canção popular e sofreram uma reação muito mais violenta do que a gente. Teve passeata contra a guitarra elétrica, algo inconcebível hoje.

Muito jovem você conseguiu chegar perto dos seus ídolos, tanto os da música quanto os da literatura. Como isso te influenciou? É gratificante trabalhar com alguém que você cresceu admirando. Na hora que fiz uma parceria com o Jorge Benjor, com o Gil, foi uma felicidade total. Acabei de fazer a primeira parceria com o Caetano para o filme novo do Guel Arraes [Romance], fiz uma letra, o Caetano musicou, ficou linda, fiquei numa felicidade enorme. Com os poetas também, quando conheci os irmãos Campos, Décio Pignatari, o Waly Salomão, o Leminski, caras que eu lia com muita sede. Na hora que você tem um convívio pessoal, aquilo cresce.

Como foi a primeira vez que você mostrou um poema seu para o Augusto de Campos? Conheci o Augusto jovem, porque com uns 17 fiquei amigo do Cid, filho dele. Aí fui visitar o Cid na casa do Augusto, que eu admirava pra caralho como poeta e tal, e fui incentivado pelo próprio Cid a mostrar meus poemas. O Augusto leu, comentou, foi muito bacana. E o contrário, como é sua relação com a nova geração? Ganho muito livro, mal tenho tempo de olhar tudo. Quando vou fazer um show ganho quatro livros, cinco CDs, dois DVDs. Teve por exemplo o Lourenço Mutarelli. Ele fazia já aqueles quadrinhos maravilhosos, mas quando escreveu O cheiro do ralo, primeiro romance dele, esteve em casa com o Ferréz, me deu os originais e eu adorei. Daí escrevi um e-mail dizendo que eu tinha gostado, ele pediu para colocar o e-mail na contracapa do livro. Mas me mandam uma quantidade muito grande, não dou conta.

Você é solitário ou é daquelas pessoas mais gregárias, que gostam de receber. Ah, cada coisa em seu momento. Adoro festa, mas também adoro ficar em casa brincando com as crianças, vendo TV. Tem hora que você quer sossego. Eu tenho uns horários loucos por causa da atividade de shows, viagens.

Você dorme tarde? Acabo dormindo três, quatro da manhã e acordando 11, meio-dia. Mas não sou de ir a balada, rave, casa noturna. Gosto de ir a cinema, restaurante, receber as pessoas em casa.

Como foi o episódio da prisão na sua vida, ter sido pego com heroína numa época em que o Brasil era muito mais careta em relação às drogas? Ficou com fama de doidão? Essa fama eu já tinha, independente da prisão. Muito mais pelo jeito como me comporto no palco do que pela prisão. Claro, foi um acontecimento traumático em todos os sentidos, você tem de transformar aquela informação em riqueza, né? Eu tentava conviver com a situação e aprender o máximo com ela, mas sofrendo muito também.

Ficou preso quanto tempo? Um mês, 28 dias. algo assim. Fiquei no que chamam de corró, o lugar para quem não está preso definitivamente. Me puseram de uma maneira preservada, tinha só mais duas pessoas, de vez em quando entrava mais alguém. Apesar de ser cela comum. Não tinha direito a cela especial porque não tinha diploma universitário. Como já tinha uma fama e eles me preservaram, acho também que fui aos poucos cativando os policiais com uma certa doçura [risos]. Algumas coisas me foram permitidas: ter um violão para tocar, um gravador para ouvir música. Era uma cela separada de outra por só uma grade, eu via todo mundo que entrava e ficava convivendo através dessa grade.

Recebia muitas visitas? Não, porque tinha uma certa regulagem. Mas recebia muitas flores. O Lulu Santos foi me visitar, o João Gordo, muitos amigos, meus irmãos. Como foi a hora da prisão, você estava em casa, no meio da madrugada. Horrível. Na hora me deu uma calma. O que vocês querem? Tá aqui, ó. Vamos? Vamos. Quer pôr algema? Põe. De cara percebi que, quanto mais receptivo eu fosse e tratasse as pessoas com doçura, fossem os outros presos ou os policiais, ia ser melhor para mim. Mas aquilo era um sofrimento enorme, eu chorava o tempo todo.

Isso te atordoa até hoje? Não, não penso mais nisso. Claro que é uma informação formadora da sua personalidade, assim como todas as coisas intensas boas ou más que você viveu. Minha prisão foi uma forma de espantar não só os maus-olhados mas também os preconceitos, as imagens turvas que se fizeram da minha pessoa. Muita gente me defendeu, estava claro que aquilo era um equívoco. O tempo todo convivendo com esse estranhamento de saber que ali não era o meu lugar, que aquilo era um engano e, ao mesmo tempo, tendo de me relacionar com aquilo, porque era uma realidade violenta, o jeito como as pessoas convivem ali. Tive de aprender com aquilo e transformar aquele sofrimento em alguma riqueza.

Você usou drogas por bastante tempo, como vê essa questão hoje? Não vou falar da minha vida pessoal. Mas sou a favor da liberação de todas as drogas. O que você faz com o seu corpo, seu espírito, sua alma, isso é problema seu e de mais ninguém. É claro que existe toda a violência que cerca o comércio ilegal de drogas. Mas o uso não deveria jamais ser assunto de polícia. É ingênuo achar que as pessoas que usam drogas estão compactuando com a violência do narcotráfico. Uma coisa é o que você faz consigo e outra coisa é o que você faz com os outros. Se formos pensar assim, então ninguém mais pode andar de automóvel porque estará contribuindo para o aquecimento global. Ou então não pode mais tomar Coca-Cola porque a empresa tem um histórico de exploração opressora de mão-de-obra. O mundo moderno implica esse paradoxo de uma sociedade em que você vive diante de uma cena que gera a violência e até guerras, ao mesmo tempo que você tem as suas deliberações íntimas, pessoais, que você escolhe o que quer usar. Não se trata de apologia às drogas, mas também não me sinto confortável em recriminar qualquer tipo de atitude. Acho que as drogas têm um lado que pode ser bom para muita gente, de propiciar estados diferentes de consciência. Você pode ter curiosidade sobre sua sensibilidade sob ação de entorpecentes. Cada um deve saber sua medida, seu desejo; detesto qualquer tipo de condenação. Tem situações que são tão alteradoras de consciência quanto as drogas — um gol no meio do estádio, um orgasmo, uma relação afetiva, uma paisagem, uma música. Tudo isso pode ser tão sensibilizador à mente quanto um entorpecente.

Pensa que “Nem tudo que se tem se usa”, um verso seu, pode representar bem o seu trabalho? É uma frase que pode ser representativa de um procedimento comum, da maneira como eu crio, essa coisa de escolher a melhor palavra para dizer o que você quer em um verso. Assim como, na hora de compor, você escolhe uma linha melódica, um acorde. Costumo experimentar vários caminhos e, entre eles, achar o que me interessa mais.

Quase ninguém fala, mas suas músicas guardam uma certa faceta de romantismo. Se sente um romântico? Hummm, acho que sim, ué [risos]. Tenho músicas líricas como “Seu olhar”, “Beija eu”, “De mais ninguém”. Tenho sim uma coisa apaixonada: quando me apaixono é pra valer. Já morei junto duas vezes, a primeira por sete anos, a segunda por 15 anos. Tenho quatro filhos com a Zaba. Agora só namoro, cada um na sua casa, às vezes dormimos juntos, um na casa do outro. Mas tenho um certo horror do jornalismo de celebridade. Descrever suas relações pessoais como algo leviano é algo de que tenho horror.