A cineasta fala sobre casamento, filhos, depressão e a culpa por não ser uma ’supermulher’

Aos 40 anos, Laís Bodanzky é um dos nomes mais respeitados do cinema nacional. Filha do cineasta Jorge Bodanzky, ela já rodou o Brasil para levar cinema a lugares esquecidos. Além de ter lançado Rodrigo Santoro em Bicho de Sete Cabeças e mergulhado no universo da terceira idade em Chega de Saudade, ela entra com tudo no mundo dos adolescentes com As Melhores Coisas do Mundo, que anda lotando sessões desde que estreou.

Laís gosta do silêncio, do subtexto, do que não é dito. “Me interessa o mundo interno, das emoções”, confirma a própria. Só que, hoje, aos 40 anos, comemora o fato de estar exausta de tanto falar nas últimas semanas. O assunto é um só: As Melhores Coisas do Mundo, seu novo longa (inspirado na série de livros Mano, do jornalista Gilberto Dimenstein), que revela a realidade de adolescentes da classe média paulistana e toca em temas como bullying, homossexualismo e preconceito.

Vencedor de oito prêmios no Cine PE Festival do Audiovisual deste ano, o filme, que custou R$ 6 milhões, foi visto, até o fechamento desta edição, por cerca de 250 mil pessoas. É também sucesso de crítica – sobretudo dos mais ferrenhos críticos de todos os tempos, os adolescentes. De posts em blogs a twitts ligeiros (como “cabei de ver As Melhores Coisas do Mundo sério... é a minha vida contada num filme... em TODOS os detalhes”), o triunfo do longa está na rede.

Eram esses adolescentes que, em uma quinta-feira à noite, lotavam a sala de um Cinemark paulistano. Assim que o filme começa, os espectadores comentam cenas, tomam partido e acompanham baixinho a música tema, “Something”, dos Beatles. Para descobrir que uma das bandas preferidas em sua juventude ainda é das mais ouvidas pelos garotos de hoje, Laís passou dois meses se encontrando com alunos de sete escolas particulares de São Paulo. Depois, assistiu em vídeo às 2.500 entrevistas com os jovens a fim de integrar o elenco. Por fim, testou 500 finalistas, escolhendo o estudante Francisco Miguez e Fiuk, filho de Fábio Jr., para protagonizarem a história.

Mundos paralelos

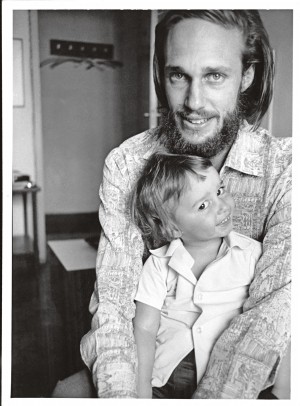

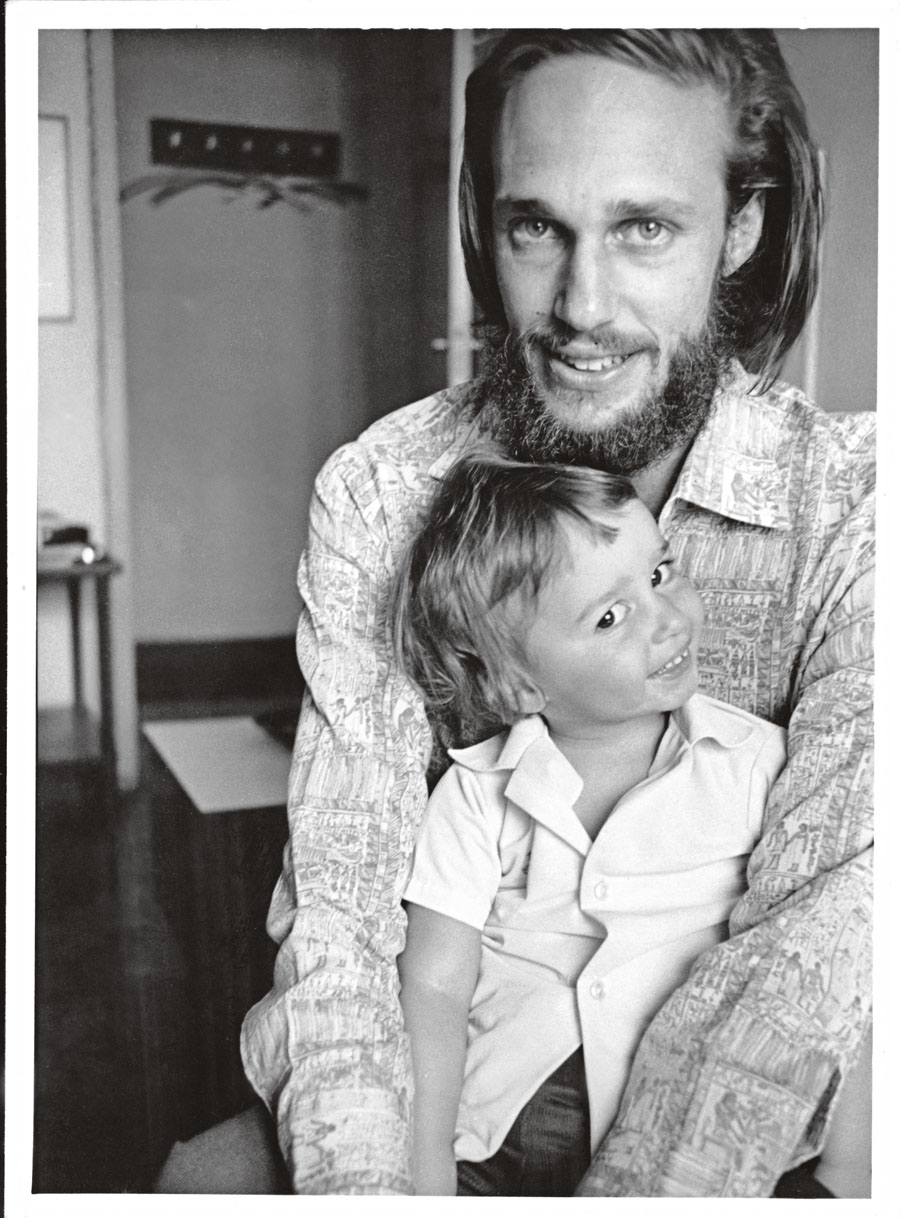

O hábito de disparar a falar, como fez Laís nas cinco horas de papo com a reportagem da Tpm na sala de seu apartamento, é recente. Quem conta é Luiz Bolognesi, marido dela há 15 anos, pai de suas meninas (Carolina, 7 anos, e Mariá, 5) e sócio na Buriti Filmes. Filha única do cineasta Jorge Bodanzky (diretor de Iracema, uma Transa Amazônica, censurado pela ditadura nos anos 70) com uma professora de história da arte, Laís cresceu brincando sozinha e acompanhando o pai em sets. Formou-se em cinema pela Faap, mas antes passou pelo CPT (Centro de Pesquisa Teatral) de Antunes Filho e cursou um semestre de geografia na USP. Aos 18 anos, começou a fazer vídeos de casamentos e palestras e, em seguida, filmes institucionais. Em 1994, lançou seu primeiro curta-metragem profissional, Cartão Vermelho.

Foi por causa desses vídeos institucionais, para os quais Luiz escrevia roteiros, que o casal se conheceu. Em 1995, Laís fez assistência para o curta Pedro e o Senhor, dirigido por ele, e os dois se casaram. Um ano depois, resolveram levar cinema para periferias da Grande São Paulo e, mais tarde, para o interior do Brasil, criando o Cine Mambembe. O projeto, que ganhou patrocinadores e mudou de nome para Cine Tela Brasil, hoje leva duas salas de cinema de verdade Brasil adentro – em 14 anos foram mais de 700 mil espectadores.

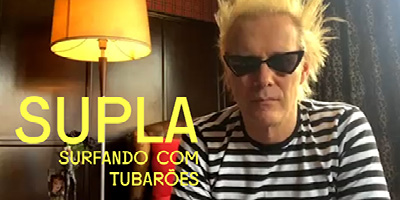

LEIA TAMBÉM: Humano - uma viagem pela vida, o documentário que discute a essência da experiência humana

Mas o idealismo de Laís tem os pés no chão. A bagunça de seu escritório mistura uma pilha de livros, DVDs e roteiros que chegam às suas mãos. Ela não parece preocupada em ganhar muito dinheiro, fazer muito sucesso ou impressionar intelectuais. Prefere seguir no sossego de seu emocionante mundo interior.

Tpm. Você acaba de dirigir As Melhores Coisas do Mundo, e o Luiz (Bolognesi), seu marido, assina o roteiro. Vocês trabalham juntos e são casados há 15 anos. O fato de você ser mais reconhecida do que ele gera algum incômodo na relação?

Laís Bodanzky. Ah, dura pouco eu ser mais reconhecida, porque o Luiz fala bastante e muito bem, então, quando a gente vai a algum lugar, eu fico quieta e ele fala, fala, fala. E as pessoas babam. Não tem a questão da mulher com o marido. Mas tem uma coisa profissional que a gente traz pra casa que é a figura do diretor em relação ao roteirista. Os roteiristas, inclusive nos Estados Unidos, reivindicam também a autoria do filme. Mas a verdade é que, independente de eu aparecer mais na mídia, muitas vezes eu é que acabo cobrando do Luiz um reconhecimento da minha autoria.

As Melhores Coisas do Mundo é o terceiro longa-metragem de vocês. E, como nos anteriores (Bicho de Sete Cabeças, 2000, e Chega de Saudade, 2008), vocês mergulharam no universo do filme, no caso, dos adolescentes. De onde vem essa intensidade?

Já dirigi muito vídeo institucional para pagar o aluguel. E, uma vez, fazendo um filme para uma empresa de elevadores, ouvi dois técnicos conversando sobre Inferno na Torre [longa de John Guillermin, 1974]: “Você viu por que o elevador despencou naquela cena? As travas um e dois não funcionaram, e ele ficou preso pela trava três”. Pensei: “Cara, o especialista em elevadores acreditou que aquele elevador caiu”. E então, quando fiz o Bicho de Sete Cabeças, lembrava disso. Nos testes era desesperador, as pessoas berravam e se jogavam no chão. Eu falava: “A loucura não é isso. Ela é pra dentro, é silenciosa, sutil, é um olhar”. E então, depois de o filme pronto, uma enfermeira de hospital psiquiátrico falou: “Como você filmou num hospital funcionando?”. Achei o máximo, enganei uma especialista. Do mesmo jeito, uma frequentadora de salão de baile assistiu a Chega de Saudade e perguntou como liguei a câmera lá no meio sem ninguém reconhecer os atores. E agora, em As Melhores Coisas do Mundo, escutei adolescentes dizendo que nunca foram tão entendidos quanto por esse filme. O adolescente é meu especialista, é o ser mais “cri-cri” que existe.

O que você viu, nas pesquisas para o filme, sobre bullying, preconceito e homossexualismo entre os adolescentes?

Percebemos que, claro, tem uma diferença no homossexual de uma geração pra outra, mas não é uma aceitação. O homossexual que se declara é o extrovertido. Mas, se a pessoa não tem clareza, é classificada na escola e isso pode ter consequências graves. Ao mesmo tempo, tem um certo “oba-oba”, um modismo entre as meninas de se beijarem, um pouco para dizer: “Olha como sou liberada”. Mas não é uma consciência sexual. Por isso, quando aparece uma menina que seja mesmo diferente, a tendência é ser isolada. O bullying já existia na minha geração, mas ganhou outra ferramenta, a internet, e uma intensidade maior. Hoje o aluno que é isolado do grupo vira piada e pode mudar de colégio, até de cidade, que a informação sobre ele vaza. É um pesadelo kafkiano. E isso acontece na surdina, só os adolescentes percebem. Existe um medo geral entre eles de ser diferente, de ser vítima do bullying. Então, muitos falam de alguém antes que falem dele. Independente das mudanças tecnológicas, eu entendo tão bem o que eles estão dizendo... É um sentimento eterno, que vai pular de uma geração para outra.

LEIA TAMBÉM: Anna Muylaert entre o Oscar a sexualidade

Você acredita que por falar desses sentimentos universais é que seus filmes emocionam pessoas de idades variadas?

Minha praia são acontecimentos internos. Tanto que em As Melhores Coisas do Mundo só tem duas cenas de ação. Dou espaço para o silêncio cheio de informação. Por exemplo, a cena dos irmãos [vividos por Francisco Miguez e Fiuk] é, para mim, de uma intimidade que só é possível entre irmãos, com a intimidade de uma vida. Tem as dores do mundo que você vai dividir com aquele que acha que te entende mais. Quando a gente fez a pesquisa perguntava para os adolescentes: “Você tem alguém que admira?”. Muitos falaram: “Meu irmão”.

Você tem irmãos?

Tenho duas meias-irmãs, por parte de pai. Sou do primeiro casamento dele, e elas são do segundo. Nasceram no Rio de Janeiro, e eu sempre morei em São Paulo. Cresci filha única, sempre desejando ter um irmão. Quando a Alice nasceu eu já tinha 12 anos. Mesmo assim foi tanta alegria... Tenho duas filhas, observo, acho maravilhosa a relação entre irmãos.

Sua primeira filha foi planejada?

Sim. Eu queria engravidar quando a gente fez a viagem pelo interior do Brasil com o Cine Mambembe. Eu achava que já estava na hora de engravidar, mas não engravidei. Quando voltei, ia começar a filmar o Bicho de Sete Cabeças, e uma amiga falou: “Não engravide agora!”. Ela me convenceu de que não tinha nada a ver um set com uma mulher barriguda, que pode precisar de cuidados. O cinema não tem essa de “espera um pouquinho”. Aí me cuidei e, depois que lancei o Bicho, veio a Carolina.

E a Mariá, também foi planejada?

Foi. Mas não me imaginava mãe de meninas. Acho que porque nunca fui vaidosa. Essa coisa da unha [mostra as unhas curtas pintadas de verde] é novidade. Nunca fui a mãe que quer o cor-de-rosa, o frufru, achava que ia ter mais empatia com menino. Mas descobri que é uma delícia ser mãe de menina. Para mim, teve um lado também de me permitir ser mulher, comprar um batom, fazer uma maquiagem, coisa que eu não ligava.

Como é sua rotina e a do Luiz, trabalhando com cinema e pais de duas filhas pequenas?

A gente é muito presente. Almoço em casa todo dia, faço lição de casa junto. Ontem a Mariá ficou com febre, e eu passei o dia com ela. Desde que tivemos as filhas, resolvemos seguir a antroposofia [linha de medicina baseada em conceitos do pensador austríaco Rudolf Steiner]. E essa é uma escolha que exige muito da família porque você tem que ter um comportamento alinhado a todo o tratamento, que não é só quando a criança está doente. Tem que segurar uma barra porque os remédios antroposóficos não cortam nada imediatamente, não é simplesmente dar aquelas gotinhas. Então esse lado mãe ficou muito forte. Já nos momentos de filmagem – que não acontecem toda hora –, são dois meses que eu desapareço, e aí o Luiz dá o suporte. Mas elas sentem bastante, eu percebo.

Você sente a tão falada culpa da mulher que se divide entre profissão e filhos?

Me policio para não sentir, mas sinto. Ter filho é barra-pesada, no sentido de continuar sendo você mesma. Existe uma cobrança: “Como não vai dar conta de ser mãe e trabalhar? Dar à luz e fazer o supermercado, deixar a casa linda...?”. Por mais que eu tenha consciência de que é uma bobagem querer ser uma “supermulher”, na hora do vamos ver, acho que tenho que dar conta de tudo sim. Por causa disso neste momento estou exausta. Não cuido de mim, não faço ginástica, não arrumo meu escritório, não... me respeito. Tudo que é pra mim, penso: “Ah, deixa pra depois”. Sabe aquilo que falam, na hora do voo, que, se acontecer uma pane, primeiro coloque a máscara de oxigênio em você e depois na criança? Eu sempre pensava: “Por que não antes na criança?”. Depois é que percebi: se o adulto não está bem, como vai cuidar da criança? Eu ainda estou na busca de colocar a máscara primeiro em mim. Quando você quer dar conta de tudo, quer é não fazer feio para os outros. Acontece que às vezes faz feio para você mesma. Mas tem um lado engraçado: o meu banheiro não tem a tranca, então, cara, elas entram até no banheiro, e sem claquete [risos]. É divertido, um agito que não tive na infância.

LEIA TAMBÉM: especial Tpm 15 anos - algumas das principais campanhas, personagens, frases, imagens e capas dessa travessia

E como é passar o dia falando de trabalho com o Luiz e à noite deitar com ele?

Quando vejo, estou fazendo reunião de trabalho na mesa da sala, à noite. Se estamos em casa, deveria ser um momento de desligar, mas esse momento nunca existe. Então vai criando uma panela de pressão. Pra você ter uma ideia, na época de Bicho de Sete Cabeças a gente mudou para o apartamento que era do meu avô. Como não tínhamos um escritório e o apartamento era grande, decidimos abrir a Buriti lá mesmo para produzir o filme. Aí acabou a filmagem, mas ainda tinha a Buriti, que continuou funcionando com o Cine Mambembe. As pessoas que trabalhavam com a gente tinham a chave. Até que teve um sábado, à meia-noite, em que estamos eu e o Luiz indo dormir, quando eu escuto um barulho na porta, alguém entrando. Era uma produtora: “Vim pegar uma coisa”. Lembrei que tinha que falar com ela e disse: “Vem cá”. Ela entrou e fizemos uma reunião: eu e o Luiz na cama, debaixo do lençol, conversando com ela sobre coisas do trabalho. Aí falamos: “Chega”. E montamos um escritório do lado.

Como surgiu a ideia do Cine Mambembe?

O Luiz e eu temos um encontro muito feliz de ideias que conseguimos tirar do papel. A gente tem um lado empreendedor, então falamos: “Vamos levar cinema para as periferias?”. Primeiro saímos pela Grande São Paulo: praça da Sé, Santo Amaro, São Miguel Paulista, Taboão da Serra... Depois, pelo interior do Brasil. Foi muito forte a experiência, só nós dois. Fizemos isso em 1997 e 1998. Agora o negócio cresceu e acabamos cuidando mais da burocracia, dos números. E foram criadas também as oficinas de vídeo e, mais recentemente, as oficinas virtuais - www.telabr.com.br

Ouvi pessoas falarem de você e do Luiz como um “casal-modelo”. Esse rótulo pesa para você?

Não diretamente, mas, por exemplo, a gente encontrou o [crítico de cinema de O Estado de S. Paulo] Luiz Carlos Merten no festival de Recife, ele puxou o Luiz num canto e falou: “Vocês não podem nunca se separar”. É um carinho, mas fica essa coisa: “Nossa, não posso decepcionar o Merten”. O Luiz e eu pensamos muito parecido, a gente se completa, então entendo essa imagem. Até hoje corremos o risco de ir para uma festa e não conversar com ninguém, ficar só nós dois. Porque a conversa vai fácil.

Com quantos anos vocês começaram a namorar?

Não namoramos [risos]. Tínhamos um amigo em comum, o Luiz fazia roteiro e eu dirigia vídeos institucionais. Fui fazer assistência de direção no curta dele e passamos quatro meses próximos. Na época, eu morava com um namorado, e não teve jeito. Saí da casa dele e fui direto para a do Luiz. Mas confesso que fiquei com vergonha de contar para a minha mãe [risos].

Como fica o sexo depois de tantos anos de convivência?

Eu nunca estive tão bem resolvida. Não me preocupo mais em ser ou não bonita para transar bem ou não. Antes eu tinha um pouco: “Como estão me vendo?”. Agora isso não me interessa. É mais sincero comigo mesma. Depois que fui mãe, descobri outra relação com meu corpo.

LEIA TAMBÉM: "Aquarius é um dos filmes mais bonitos que já fiz", diz Sônia Braga

Já tiveram crises no casamento?

Há uns dois anos, a gente teve uma separação relâmpago. Durou uns três meses, mas nem falei para os amigos. Na hora que percebi que existia a possibilidade da separação, aí é um encontro radical com você mesma. Me assustei. Pensei: “E agora? Quem sou eu sem o Luiz?”. Resolvi procurar terapia. Acabamos nos reencontrando de uma forma muito equilibrada, mas continuei com a terapia.

Que lembranças você tem da sua infância?

Meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos, e eu fui morar com a minha mãe num apartamento pequenininho. Na época, passava na Globo o seriado Malu Mulher. Era a Regina Duarte morando num apartamento igual ao nosso, vivendo uma mãe, intelectual, com pouca grana, moderna, tendo que trabalhar, separada. Nos víamos na TV. Foi muito forte aquilo. Minha mãe teve uma depressão que durou dez anos depois da separação. Ela foi no fundo do poço. Aí a gente foi morar com a segunda mulher do meu avô, por parte de pai, a Anneliese. Meu avô morreu na mesma época em que meus pais se separaram. Ela tinha ficado sozinha num apartamento enorme em Perdizes. E tinha percebido que minha mãe não estava bem, então, menos de um ano depois, fomos para lá. Minha mãe foi ficando magra, parecia que estava num campo de concentração. A Anneliese falava: “Não se impressione, está tudo bem”. Ela era rigorosa, mantinha uma rotina, tirou todo o lado mimado que eu tinha morando só com a minha mãe.

Você era uma adolescente mimada?

Adolescente já não. Ao contrário, eu sempre desejei a independência, quis ganhar meu dinheiro. Com 17 anos, arrumei um emprego de balconista numa loja.

Como você era na adolescência?

Demorei para ter peito, corpo de mulher. Via minhas amigas já formadas e me sentia dentro de um corpo de criança. Isso me deixava tímida, não me sentia sedutora. Não fazia parte do grupo das bonitas e gostosas, me sentia no grupo dos restos, dos que sobraram. Isso não me fazia bem. Por outro lado, tive algumas conquistas, como começar a me deslocar sozinha pela cidade e sair à noite com meus amigos.

Quando sua mãe saiu da depressão?

Quando eu tinha 17 anos. Aí ela foi para Brasília, dar aulas na UnB. Meu pai casou de novo, morava no Rio de Janeiro. Eu brinco que meus pais é que saíram de casa. Eu fiquei morando com a Anneliese até os 21 anos. Depois fui morar numa república. Só agora, com minhas filhas, é que sinto que conheci minha mãe realmente. Foi um reencontro... Hoje ela me ajuda com as meninas.

E como era a relação com seu pai?

Antes de os meus pais se separarem, ele fez Iracema, uma Transa Amazônica, que foi censurado no Brasil pela ditadura. Mas o filme era sucesso lá fora, participou do Festival de Cannes. Muita gente queria ver, mas não tinha onde, então faziam algumas sessões clandestinas lá em casa. Lembro desse burburinho, um clima de festa, adultos, e eu a única criança. Até que, em certo momento, todo mundo em silêncio, sentava no chão, ligava o projetor e eu assistia ao filme também. Não entendia muito, mas gostava de estar ali, de a casa estar cheia.

Como vocês ficaram depois que ele se separou da sua mãe?

Com os pais separados existe uma formalidade de jantar toda semana. E fim de semana sim, fim de semana não, eu passava com ele. Esse ritual obrigatório era interessante porque nós tínhamos que ficar juntos. Então íamos nós dois a uma pizzaria e, mesmo no silêncio, a gente estava junto. Eu gostava de falar muita bobagem com ele, nada de grandes lições. Ele era jovem e sempre brincava comigo fisicamente, de jogar para cima. Também velejamos muito juntos. Eu sempre o observei, admirava, achava ele bonito. Então, no meio da filmagem de Os Mucker [de 1978, dirigido por ele], eu tive que ficar com ele, porque estava de férias e metade devia ser com o pai. E lá fui eu, ficava solta na filmagem. Não era passar férias com o meu pai, era ver ele trabalhar, mas foi legal essa experiência. Muito do que conheço dele é de observar. Aos 17 anos, fizemos uma grande viagem para a Antártida de barco a vela, só nós dois, porque ele foi trabalhar. Ele nunca teve perfil do pai presente, de dar bronca, de fazer as coisas para mim, mas me deu espaço para ser eu mesma.

Quando você virou cineasta, qual foi a reação dele?

Ele adora, vibra. Na estreia de Bicho de Sete Cabeças, vim da Europa com o filme debaixo do braço, eu e o Luiz, para exibir pela primeira vez na mostra do Rio de Janeiro. A gente achava que não estava bom. Não avisamos quase ninguém que ia ter uma sessão ao meio-dia, porque a sessão oficial era à noite. Mas meu pai estava lá, na hora do almoço. Quando acabou o filme, só vi ele telefonando para a esposa: “Compra mais cerveja porque vai muita gente lá para casa. O filme é muito bom”.

Sua escolha pela profissão foi influenciada por ele?

Sem dúvida. Não dá para falar que foi uma coincidência. E foi uma escolha consciente porque sempre vi dúvidas, inseguranças, falta de grana. Via que os projetos demoravam para acontecer, que dava trabalho. Às vezes me pergunto: “E quando eu ficar velhinha? Como vou aguentar fisicamente?”. Porque há um desgaste emocional e físico muito grande. Cada filme é uma crise. Vivo o tempo inteiro cobrada, observada.

Você ficou nove meses no CPT (Centro de Pesquisa Teatral), do Antunes Filho. Pensava em ser atriz? Quando saí do colegial, pensava. Mas no CPT comecei a entender o trabalho do ator, do diretor... Lá você faz de tudo, dirige, faz o som, varre o chão... Depois que saí ainda fiquei um ano sonhando com o Antunes. Ele é meu mestre. Muita gente – eu me incluo nisso – vai para o mundo das artes porque é divertido, porque parece que tudo vai ser festa. E o Antunes chega como se dissesse: “Se você está aqui para isso, tchau”. Eu admirava o trabalho dele de orelhada, porque tinha a peça Romeu e Julieta, com a Giulia Gam, de muito sucesso. Ela já estava na televisão, tinha o glamour, então eu pensava: “Quem passa por aqui pode virar a Giulia Gam” [risos]. E ele fareja isso, sabe como te dar esse chacoalhão. Você quer ser ator ou aparecer nas revistas?

LEIA TAMBÉM: Por mais mulheres na política

Você chamou o Rodrigo Santoro para fazer o Bicho de Sete Cabeças quando ele era apenas um galã da Globo. Depois convidou o Paulo Vilhena para fazer Essa Nossa Juventude (2005, única peça que Laís dirigiu). Por que essas apostas?

Vejo pouco TV, então raramente sei quem é o galã do momento. Eu não sabia quem era o Rodrigo. Soube pelo Paulo Autran, que falou que ele combinava com o personagem. Quando assisti ao trabalho do Rodrigo na TV, entendi que realmente ele tem uma calma que o cinema adora. Só que, quando contei a escolha para alguns amigos, comecei a ouvir umas risadas [risos]. Aí que me liguei que tinha feito uma escolha radical. Com o Paulinho foi diferente. Quando fui fazer a peça de teatro, uma das pessoas que eu tinha chamado era o Wagner Moura, mas ele não podia. Resolvi, então, fazer uma leitura, e o Paulinho já estava com um projeto engatado na [produtora parceira de Laís] Gullane Filmes, o filme O Magnata. Mas eu não sabia também quem era. Ele chegou “um galã”, de cachecol. Falei: “Ai, caramba”. Só que foi tão legal que falei: “Cara, tá ótimo”.

Como é a Laís no set?

Sou concentrada. Raramente eu choro, por exemplo. Mas, filmando As Melhores Coisas do Mundo, me emocionei com a cena em que a Denise Fraga atira os ovos na parede da cozinha. Eu tinha tanto medo de essa cena ficar uma caricatura, que fizemos sem ensaio e eu fiquei surpresa, virei público, não falava nem “corta”. Chorei porque o ator me convenceu e eu percebi que era uma grande cena. Pensei: “Acho que nunca mais vou fazer uma cena assim”. [Pausa.] Teve uma outra situação nesse filme, que chorei também por um motivo totalmente diferente. Eu estava tendo uns conflitos com a equipe, de direção mesmo, e me deu vontade de chorar. Não tinha jeito, então virei para a parede e chorei [risos]. Era o primeiro dia de filmagem do Caio Blat. Sabe quando não dá para falar senão você chora? Aí a assistente de direção chegou e falou: “O Caio Blat está aqui e pediu para já vir ver o set”. Eu só consegui dizer: “Fala pra ele não vir”. Aí ela fala: “Laís, desculpa, mas ele já está aqui”. E foi a melhor coisa que podia acontecer. Porque ele caiu de paraquedas naquele set: “Que legal, que lindo, como vamos fazer?”. E me tirou da minha introspecção. Pronto. Um susto de realidade positiva.

OUÇA: Clarice Falcão no Trip FM

Seus filmes agradam o grande público, mas também são considerados de qualidade, não apenas comerciais. Como atingir esse equilíbrio?

O Luiz, principalmente, tem uma experiência com o universo de comunicação empresarial. Isso deu a ele a capacidade de traduzir um raciocínio complexo para um operário, sem perder a classe, mas se fazendo entender. Da minha parte, eu não saberia fazer um filme cabeça, fechado, hermético, nas referências ou nas citações, porque eu não me considero uma teórica, uma cinéfila. O cinema que faço é como sou, mais ligada às emoções.

Do mesmo jeito que As Melhores Coisas do Mundo chegou às suas mãos como uma ideia pronta, chegam outros convites de direção?

Chegam. Na época do Bicho começou a chegar muito roteiro, mas só tragédias [risos]. E eu querendo engravidar, ficar leve. Mas nunca aceitei nenhum convite. As Melhores Coisas é o primeiro projeto que encarei, mas só porque era com o Fabiano e o Caio, da Gullane Filmes, que são meus amigos de faculdade, e porque a gente ia criar o roteiro do zero. Eu vou fazer poucos filmes na minha vida, sei disso. Tenho que ser muito sincera com minhas escolhas, porque todo mundo quer te seduzir.

O que te motiva a fazer cinema?

O desejo de tocar, comunicar uma pessoa. Ter a sensação de que deu tanto trabalho, mas no fim está tudo bem. Ontem uma amiga me disse que achou As Melhores Coisas parecido com meu primeiro curta, Cartão Vermelho, mas mais maduro. Achei legal reconhecer uma coerência no que faço há 20 anos.