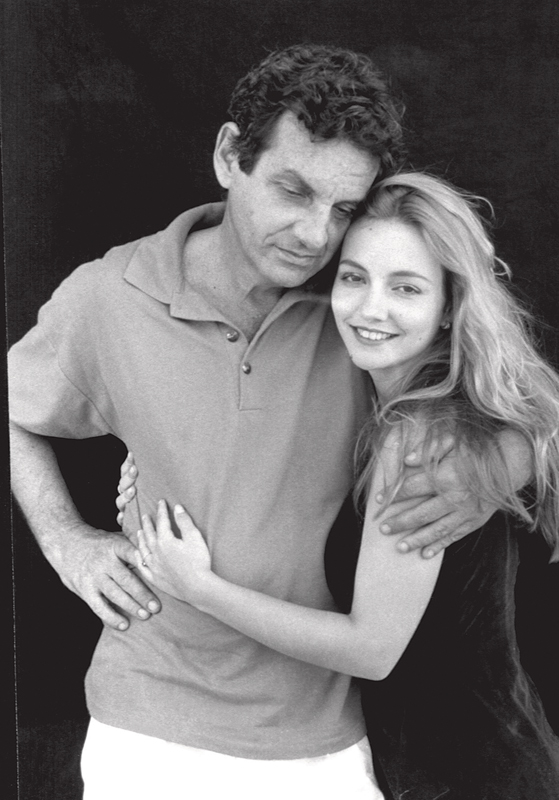

Aos 32 anos, filha de ícones do cinema marginal, a atriz Djin Sganzerla não vive de sombra

Ela já foi dirigida pelos três diretores de teatro mais respeitados do país, tem sete longas-metragens no currículo e os genes de Rogério Sganzerla e Helena Ignez, seus pais, ícones do cinema marginal. Aos 32 anos, Djin Sganzerla equilibra seu talento com os pés no chão. Interprete-a

"Vai cair um toró!”, Djin Sganzerla, 32, abre um sorriso logo após um trovão retumbar pelo espigão da avenida Paulista. Estamos no dúplex que divide com o marido, o ator e diretor André Guerreiro Lopes. Vai demorar aproximadamente meia hora até que volte a sorrir. Djin é séria, calma e profunda. Busca as palavras certas, articula a fala sem pressa. Fala com amor da família, do teatro, do cinema, mas é comedida nas emoções. Ou em deixar transparecê-las. Em casa, é a antítese do fogo que empresta a seus personagens no teatro e no cinema.

Mas essa primeira impressão pode ser apenas cansaço por estar de volta em casa depois de um dia ensaiando Tragicomédia de um Homem Misógino, peça de Evaldo Mocarzel, em cartaz até 27 de setembro no teatro do Sesi, em São Paulo. Mas é mais provável que essa sobriedade seja absolutamente fundamental para Djin encontrar seu eixo. Afinal, além das dificuldades naturais que uma jovem atriz enfrenta, Djin ainda tem de se bater com a sombra de seus pais, o cineasta Rogério Sganzerla e a atriz Helena Ignez, dois dos mais brilhantes artistas brasileiros, excêntricos o suficiente para dar-lhe nome de gênio na mitologia persa.

Em Tragicomédia de um Homem Misógino, Djin contracena com a mãe e é dirigida pelo marido, como já havia acontecido na peça Um Sonho, de Strindberg, em 2007. Atuar em família já se tornou corriqueiro desde sua estreia em longas-metragens, dirigida pelo pai em O Signo do Caos, quando tinha 18 anos. “Naquela época, não tinha consciência. Hoje, depois de sete longas e vários curtas, vejo como foi especial ter sido dirigida por ele, como era um diretor sui generis.” Antes da morte de Sganzerla em 2004, Djin foi dirigida pelo pai uma vez mais, na peça Savannah Bay, de Marguerite Duras, em 2000. E agora atua como Jane, em Luz nas Trevas – A Revolta de Luz Vermelha, sequência de O Bandido da Luz Vermelha (1968), dirigida por Helena Ignez a partir de um roteiro de Sganzerla. O filme tem previsão de estrear no fim do ano.

Pergunto se esse longa é uma forma de reencontrar o pai. Djin respira fundo: “Você sabe que os que vão de alguma forma estão sempre presentes. Tudo que eu faço ofereço a ele. Há essa declaração amorosa em muitas coisas que faço”. Embora o pai tenha sido importante na escolha de Djin pelo palco e pelo cinema, a grande incentivadora foi sua mãe. “Meu pai nunca me incentivou muito. Foi muito protetor, muito presente, ia buscar na boate às quatro da manhã, não deixava ir de táxi”, lembra. “Mas ao mesmo tempo era um grande artista, original, lembro de estar assistindo à TV com ele, vendo uma novela e de repente ele fazia comentários sobre a luz. [risos].”

No teatro Djin começou na companhia Os Fodidos Privilegiados, de Antonio Abujamra, numa montagem de textos de Nelson Rodrigues. “Logo na minha primeira cena eu fiz um nu. Foi uma loucura. Mas ali eu me encontrei e soube que era o que eu queria fazer para o resto da vida.”

Zé Celso, Abujamra e Antunes

Djin cursava letras quando decidiu vir para São Paulo estudar no CPT (Centro de Pesquisas Teatrais) com Antunes Filho. “Saí de casa e meus pais ficaram no Rio. Aluguei um flat, queria ter minha própria trajetória. Carrego isso de ser filha de beltrano, filha de sicrano. Como romper com isso? Claro que sou filha dos dois e tenho muito orgulho disso, mas antes de mais nada sou um indivíduo, uma artista e quero fazer meu trabalho próprio.” Optou por deixar o CPT, onde diz que se tornou artista mesmo, para levar a peça Cabaret Rimbaud – Uma Temporada no Inferno, dirigida pela mãe, a Barcelona. Na volta, atuou em Cacilda, de Zé Celso Martinez Correa. “Eu tive Abujamra, Zé e Antunes na minha formação. Foi arte na veia, né?”

Depois de passar pelo rigor de Antunes e pelo entusiasmo de Zé Celso, Djin encontrou sua assinatura como atriz em Londres, onde ficou por dois anos. Lá, mergulhou na técnica de Sanford Meisner. “O Edward Norton, a Glenn Close estudaram com ele, que está na crista da onda nos Estados Unidos. Na Inglaterra, a atriz viveu de cultura 24 horas. “Fiz todos os cursos que você pode imaginar. Tinha o dia todo preenchido de aulas, desde estudo de Shakespeare até aula de canto lírico, mas sempre focado na técnica do Meisner.”

Djin se define uma atriz esforçada, diz que não sabe nada de música e que lê muito – só livros de interpretação ou sobre grandes diretores. Vê pouca TV, embora diga não ter preconceito. Seu tempo é dividido entre atuar e produzir os projetos de peças e filmes de sua família, que inclui o marido, André, uma história de amor que começou há 12 anos no CPT. “O Antunes proibia o namoro no grupo. Era um convite para a transgressão [risos]. O André é o grande amor da minha vida. Estamos juntos há 12 anos e parece que estamos sempre no primeiro ano. É um companheirismo absurdo.” Os dois se casaram em Verona, na Itália, na tumba de Julieta, e depois receberam uma bênção da Monja Cohen em São Paulo.

Embora não pratique o budismo como o marido, Djin tem uma longa história com religião. Menina, morou dois anos com a irmã, Sinai, num internato Hare Krishna no interior de São Paulo. E depois mais um ano numa escola na Flórida. Hoje se diz profundamente espiritualizada, sem ter nenhuma religião. Para terminar, pergunto se teve algum êxtase com drogas. “Sou filha de pais muito loucos, é natural que veja isso de uma forma mais equilibrada. Não uso, mas já tive experiências reveladoras. Sou dessas pessoas que têm a mente muito aberta. Posso ir e ficar. Então fico com um pé no chão. É uma defesa.”

Maquiagem Ju Muñoz

Tpm+

Saiba mais sobre Rogério Sganzerla e o cinema marginal.

Por Ricardo Calil*

“Quem tiver de sapato não sobra!” A ameaça saía da boca do protagonista de O Bandido da Luz Vermelha (1968). Mas o recado era de Rogério Sganzerla para o cinema brasileiro: os conformistas que se cuidem. Nas décadas seguintes, ele faria muitas vezes o papel de penetra irreverente em uma festa quase sempre convencional.

Ao seu lado, estavam comparsas como o cineasta Julio Bressane (Matou a Família e Foi ao Cinema), com quem fundou a mítica e meteórica produtora Bel-Air, e a musa Helena Ignez, no casamento mais belo e frutífero do cinema brasileiro, que geraria grandes filmes e grandes mulheres, as filhas Djin e Sinai.

Depois da obra-prima O Bandido da Luz Vermelha, feito quando ele tinha apenas 23 anos, Sganzerla criaria outros filmes brilhantes e incômodos, como A Mulher de Todos (1969) e Copacabana, mon Amour (1970), marcados pelo conteúdo libertário e pela linguagem experimental.

A atitude independente e antidogmática de Sganzerla, Bressane e alguns outros cineastas entrou em choque com o establishment do cinema brasileiro, que, na época, grosso modo, era dominado pelos diretores do politizado Cinema Novo. Tachados com o rótulo romântico, mas redutor, de “cineastas marginais”, eles tiveram enormes dificuldades para conseguir verbas e finalizar seus filmes.

Gênio da turma, Sganzerla teve uma carreira muito mais inconstante do que seus admiradores desejariam. Fez outros filmes importantes, radicais, três deles relacionados a sua maior obsessão, a passagem do cineasta americano Orson Welles pelo Brasil. Mas nunca conseguiu reproduzir o brilho e o barulho do começo da carreira. Morreu em 2004, sem homenagens à altura de seu talento e antes de conseguir lançar seu último trabalho, O Signo do Caos (2005). Sganzerla se foi, sobraram os diretores de sapato.

* Ricardo Cali é diretor de redação da revista Trip.