A história da revista Brasil Surf, que provou que o esporte era mais do que mera recreação

Em meados dos anos 70, quando muita gente ainda via o surf como mera recreação para desocupados, a revista Brasil Surf lançou uma nova luz sobre o esporte. Mas fez muito mais do que marcar a história do mercado editorial brasileiro... mexeu com a juventude do país ao mostrar que era possível pensar em viver e não só em sobreviver. E revelou os primeiros indícios de que era viável imaginar carreiras e estilos de vida bem diferentes das previsíveis e limitadas expectativas do passado

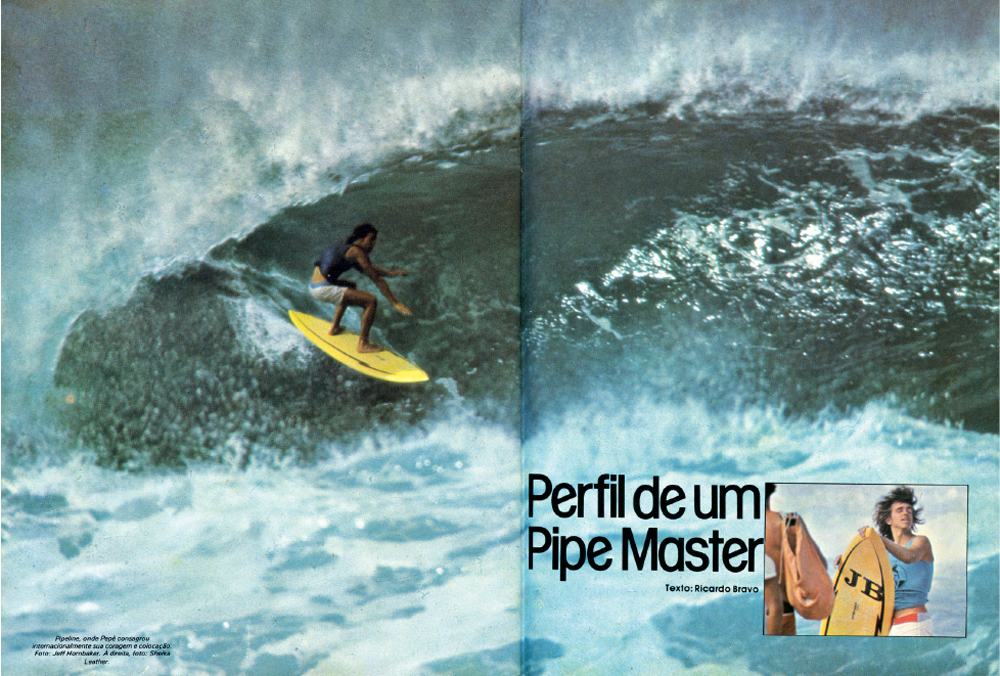

Tudo começou em 1974, quando Alberto Pecegueiro e Flavio Dias, uma dupla de garotos de 16 e 17 anos que pegava ondas no Leblon, decidiu criar uma revista de surf. Ou ainda uns anos antes, em 72, quando foi inaugurado, em Ipanema, um píer. Construído para servir de tubulação de esgoto mar adentro – obra que não deu certo –, o píer, antes de ser demolido, acabou por proporcionar ondas de força, formação e qualidade raras no litoral brasileiro, e se tornou o ponto de encontro de uma geração que, mesmo sem saber, estava reinventando o surf no Brasil, agora não apenas como esporte ou diversão de praia, mas como alternativa possível à vida sem brilho que acabava arrastando boa parte da juventude. Aquele point acabou por juntar figuras como Rico de Souza, Ricardo Bocão e Pepê Lopes, respeitados fora e, principalmente, dentro d’água: encaravam os maiores dias, ganhavam campeonatos e já haviam surfado no Havaí, o que na época significava uma espécie de coroação ou título de nobreza.

Havia ainda por ali toda uma galera, mais numerosa e nem sempre surfista, mas que ajudava a forjar a massa crítica do que poderíamos chamar um estilo próprio de cultura de praia, capaz de abraçar músicos, escritores, artistas, gente de orientações sexuais desencaixadas dos padrões da época e muitas, muitas mulheres deslumbrantes. Não era algo exatamente hippie, mas trazia uma negativa clara às demandas da chamada vida adulta e do trabalho “careta” que ainda eram sinônimos perfeitos de sofrimento e de privação total de prazer. Nessa turma havia também gente que começava a fotografar surf; outros começavam a escrever sobre o tema, batalhando onde publicar. Outros ainda, dos quais muitos garotos das redondezas, apenas gostavam de pegar onda e estar por ali, como Pecegueiro e Dias.

Colegas de escola, frequentavam juntos o clube do Botafogo. Alberto jogava vôlei e Flavio, polo aquático. Com 16 e 17 anos, respectivamente, nenhum dos dois era surfista excepcional, mas ambos pegavam ondas desde os 12 ou 13 anos e adoravam estar ali. Como outros da turma, devoravam os raros exemplares das revistas Surfer e Surfing, dos Estados Unidos, bíblias do esporte cujas preciosas edições de vez em quando apareciam por aqui. Mas a fagulha acendeu mesmo quando o irmão de Alberto trouxe da Flórida uma newsletter bem caseira, de uma associação local de surf, com fotos e matérias sobre os seus membros. Quando Alberto mostrou a tal newsletter para Flavio, ouviu dele a pergunta mágica: “Por que a gente não faz uma coisa parecida?”. Alberto já fotografava e Juvêncio Dias, pai de Flavio, trabalhava em gráfica e, embora não fizesse revistas, entendia de diagramação, composição, fotolito, papel, impressão e distribuição. A explicação sobre o funcionamento da parte comercial veio de um tio de Alberto, publicitário. A conversa com o tio começou assim: “Já temos fotos, textos e gráfica. O que falta?”. “Falta tudo! Vocês estão de cueca na mão. Falta calça, camisa, paletó, gravata... tudo.” A “sede” era, e continuou sendo por um bom tempo, o apartamento da família de Flavio, na avenida Nossa Senhora de Copacabana, 166, ap. 121, conforme aparecia no expediente da revista.

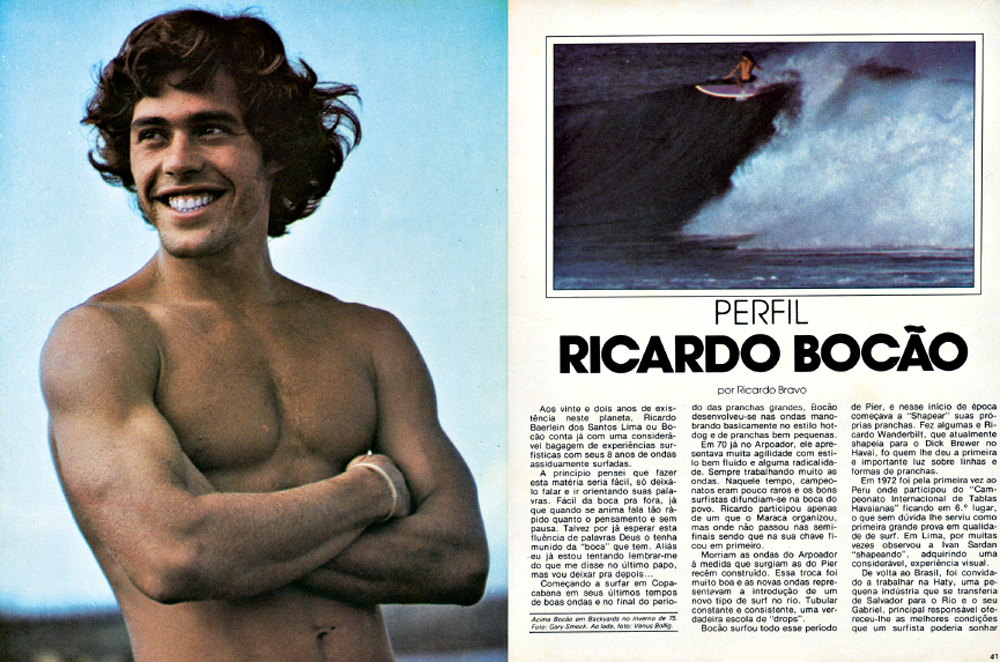

Enquanto os dois garotos resolviam as questões práticas, com Alberto tocando o editorial e Flavio o comercial, o boato sobre o surgimento de uma revista de surf começava a circular pelo eixo Ipanema-Leblon, e não parava de aparecer gente querendo fazer parte do movimento. Rico, então bicampeão brasileiro, foi o entrevistado da primeira edição. Alberto, tímido, achou que a celebridade surfística nem atenderia a um “projeto de revista”, mas Rico não só atendeu, como deu a entrevista com a célebre resposta à pergunta “O que é o surf para você?”. Sem piscar, Rico respondeu: “Antes de tudo, é tudo”. Mas, depois da frase enigmática, veio um pensamento mais estruturado: “Muita gente tenta definir o surf como esporte, religião etc..., mas, para mim, a definição que mais se aproxima é a que considera como uma filosofia, um estilo de vida, regra de viver. Eu me realizo no surf. O surf consegue me isolar do mundo, do sistema...”.

Tema de documentário

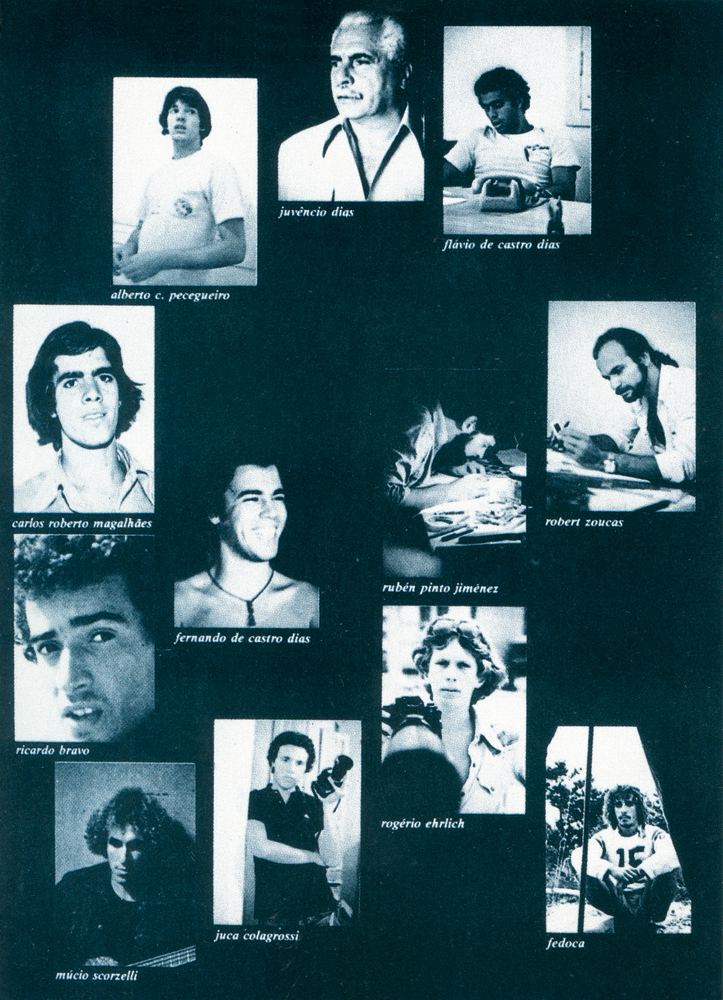

Com a notícia sobre a futura publicação, fotógrafos que já circulavam pelo píer deram as caras. Um deles era Fernando Lima, o Fedoca, que aos 21 anos já era profissional e, além de fotógrafo, também escrevia e até saía nas fotos. A capa da edição número três mostra Fedoca dando uma forte cavada numa direita no Arpoador, fotografia de Rogério Ehrlich, outro dos profissionais que aderiram na primeira hora. Ehrlich era o dono da lente mais poderosa do país na época, uma rara teleobjetiva de 800 milímetros que parecia um canhão. A combinação dos dois fatores acabou fazendo dele, no início, um dos fotógrafos mais presentes nas páginas da revista. Os outros caras, Ehrlich conta dando risada, preferiam surfar a fotografar. Além dos dois, havia os fotógrafos Alexandre “Freddy” Koester, irmão do conhecido shaper e surfista Miçairi, e Mucio Scorzelli, ambos já experientes. Um pouco mais tarde, juntaram-se ao time Tunico de Biasi e Nilton Barbosa. O próprio Alberto também fotografava e escrevia, e muita gente do círculo de amizades formado nas ondas colaborava com textos. Aderiram ao projeto Carlos Magalhães, hoje diretor de programas na Globo, Ricardo Bravo, Fernando Dias (irmão de Flavio) e Ruben Jimenez, o diretor de arte que acabou criando a “cara” da revista.

Depois de meses de trabalho, em abril de 1975 o número um da Brasil Surf aparecia nas bancas do país, com uma foto de capa feita de dentro da água por Freddy Koester, no Arpoador. O surfista era Claudio Bento Ribeiro, então com 17 anos, que soube pelos amigos que estava na capa da revista pioneira. Fotos de surfistas não identificados, algumas sem qualquer legenda, impressão ruim, excesso de surfistas e ondas do Rio, erros de revisão e até uma matéria sobre um campeonato que não deixa claro no texto quem foi o vencedor... nada disso diminuiu o interesse de uma multidão de garotos absolutamente carentes de algo que mostrasse aos seus olhos e cérebros que era possível viver mais perto de tudo aquilo que sentiam como suas vocações verdadeiras.

A primeira edição, de 20 mil exemplares, se esgotou rapidamente. A partir daí ela sairia bimestralmente (embora pontualidade nunca tenha sido o forte da revista) até janeiro de 1979, quando o último número chegou às bancas – deixando uma história de forte influência não só no cenário editorial do país, mas sobre uma geração que queria acreditar que era possível viver fazendo algo além de trocar a vida por dinheiro. O impacto da revista foi tão marcante que, mais de três décadas após seu fim, a Brasil surf vai virar tema de documentário, dirigido por Olívio Petit e produzido pela Massangana (de Surf adventures), a ser lançado ainda em 2012, com imagens clássicas do surf nos anos 70 e entrevistas que evidenciam o quanto a revista ajudou na profissionalização do surf brasileiro.

Braço Paulista

Filha do píer de Ipanema e com a cara do pai, a Brasil surf precisava ampliar os horizontes, e São Paulo era destino natural. E lá desembarcou Ehrlich, no múltiplo papel de fotógrafo, correspondente, representante comercial e artista gráfico. Chegou pela primeira vez à cidade sem conhecer ninguém, de ônibus, levando o equipamento, a cara e a coragem, e quase nenhuma grana. Até porque, pelo menos no primeiro ano, ninguém era remunerado. Rogério fez algumas fotos no litoral paulista e conheceu em Santos a lendária loja Twin, dos irmãos Dudu e Carlos Argento, e o não menos lendário surfista Homero Naldinho, shaper desde 1965, que virariam anunciantes frequentes da B.S. Ao deixar a revista por não poder seguir trabalhando sem ganhar, Ehrlich foi substituído, no “braço paulista”, por Klaus Mitteldorf, que acabou sendo o autor de algumas das melhores fotos da Brasil surf e que colocou Ubatuba, então uma cidadezinha de difícil acesso, definitivamente no mapa midiático do esporte. Além de Ubatuba, Klaus viajou pelo Brasil e pelo mundo, sempre com surfistas de São Paulo. Assim, nomes como Bruzzi, Paulo Tendas, Fabricio, Baleia, Robi, Roberto Teixeira, Feio, Marinho e Marquinhos foram aos poucos se juntando ao panteão de estrelas do esporte perfilado nas páginas da revista, até então praticamente restritas aos nativos do Rio como Maraca, Tico, Sabbá, Otávio Pacheco, Paulo Proença, Renan Pitangui, Pauletti, Marcos Berenguer, Ianzinho, Petit, André Pitzalis, Cacau Falcão, Gustavo Kronig e os mais famosos citados anteriormente.

Depois de São Paulo foram entrando na pauta Santa Catarina, Nordeste, África do Sul, Caribe, Havaí... As matérias falavam de campeonatos, trips em busca de novos points, entrevistas com surfistas, shapers, discos também eram resenhados (na edição de julho/agosto de 1977 havia até entrevista com Milton Nascimento). Ficou famosa a matéria publicada na edição de janeiro/fevereiro de 77, com o nome de “Imbinhoara”. Nove fotos de ondas absolutamente perfeitas nunca antes vistas, variando de cerca de meio metro a 1,5 metro, ilustravam seis inesquecíveis páginas. O texto, uma pensata com pretensões poéticas, revelava apenas que era algum lugar no Nordeste brasileiro. Mais tarde descobriu-se que as ondas mostradas eram em Paracuru, então um vilarejo de pescadores ao norte de Fortaleza , no Ceará.

Mesmo depois da diversificação geográfica das reportagens, reclamações e acusações de bairrismo excessivo da revista eram constantes. Em uma certa altura, uma carta de leitor se queixa de uma reportagem feita no sítio São Pedro, no Guarujá, em que nenhum dos surfistas é identificado. A curiosa e sincera resposta da redação dá conta de que o problema se deveu ao fato de que o “senhor Rogério”, autor das fotos, estava em viagem e não havia ninguém capaz de identificar os atletas.

Apesar da evolução visível da revista, a grana seguia limitada: não existiam ainda grandes marcas de surfwear, e a publicidade era basicamente de surfshops e shapers, que queriam ajudar, mas raramente tinham dinheiro. As coisas começaram a melhorar um pouco quando o Rio passou a sediar os primeiros campeonatos internacionais no país, a partir de 1976. Para a Brasil surf, praticamente “órgão oficial” dos eventos, era uma enorme oportunidade. A revista ajudava num processo que seria fundamental para o surf brasileiro, o intercâmbio entre surfistas brasileiros e estrangeiros. Ehrlich gosta de lembrar os inúmeros (e alguns impublicáveis) perrengues que passou quando, sem falar uma única palavra em inglês, ciceroneou uma turma de quatro gringos, incluindo o lendário havaiano Rory Russell, campeão de Pipeline em 1976.

Com o tempo, a qualidade editorial e gráfica da revista melhorava, as matérias ficavam mais consistentes e a Brasil surf ganhava um aspecto mais profissional. No segundo ano ela deixou o apartamento do pai de Flavio e mudou-se para uma casa alugada no bairro carioca do Rio Comprido. A revista pagou o investimento inicial e passou a remunerar, ainda que modestamente, os colaboradores. Mas o crescimento acabaria por trazer problemas para uma publicação cuja gestão era amadora. Contas não pagas, problemas de fluxo de caixa... o fato é que no começo de 1979 as coisas estavam ficando difíceis. Perto do fim, Alberto e Flavio já não se entendiam sobre o futuro, e o primeiro, a convite de uma grande editora carioca, deixou a revista para começar uma das mais bem-sucedidas carreiras na mídia brasileira, com passagens marcantes pela Rio Gráfica, Abril e pelo grupo Globo, onde hoje comanda a Globosat.

O começo de uma era

Como a Brasil surf terminou? As versões variam. Há quem sugira que o investimento num projeto novo, a revista Brasil skate, deficitária e de vida curta, teria descapitalizado a empresa. Também se menciona o apoio a Nas ondas do surf, filme de longa-metragem de Livio Bruni Junior que nunca teria dado retorno, como possível causa do fim. O tiro de misericórdia, dizem outros, teria sido dado por um fotógrafo da segunda leva, que, com pagamentos atrasados a receber, teria protestado a empresa, levando-a à falência.

Em meados da década de 70, quando a Brasil surf veio à luz, já existia, apesar de ainda vigorar a censura, um mercado editorial razoavelmente consolidado no Brasil, com grupos poderosos como a extinta Bloch e a Abril, que lançou a revista Geração POP pensando no público jovem. Mas não havia, na visão atual de Alberto Pecegueiro, uma revista feita para um público por seu próprio público. Assim como os pais que não levavam muito a sério as buscas de novos modelos de vida de seus filhos surfistas, as grandes editoras não se davam conta de que aquele público existia e especialmente de que aquela turma de praia viria a se transformar num dos mais fortes e influentes grupos formadores de opinião no país. Da mesma maneira, os idealizadores da Brasil surf não faziam ideia de que o mercado editorial brasileiro jamais seria o mesmo depois dos quatro anos de vida daquela revista. Eles não sabiam, mas estavam fazendo escola e mudando as perspectivas de futuro e a maneira de ver o mundo dos jovens do Brasil. E deixaram um legado, mostrando que havia espaço não só para publicações feitas sem obedecer às fórmulas jornalísticas convencionais, mas também para pessoas que acreditavam que havia outras possibilidades além do roteiro preto e branco que previa escola, faculdade, emprego, casamento, aposentadoria e morte. Esta Trip que você tem em mãos, leitor, é uma das provas disso. O resto é história. (André Caramuru Aubert)

A primeira, mas não a única

O lançamento da Brasil surf não ajudou apenas a consolidar o surf como esporte e lifestyle alternativo no país, mas serviu também para incentivar garotos de outras partes do Brasil a empreender e lançar seus próprios projetos editoriais centrados nas ondas e nos surfistas.

Em Santos, litoral de São Paulo, surgiu em 1978 a revista Quebra-Mar, liderada pela mesma dupla Paulo Zanetti e Paulinho “Carioca” Moraes que produzia o Festival Quebra-Mar Inverno – um campeonato nacional aberto de surf. Paulistas que eventualmente apareciam na Brasil surf, como Picuruta Salazar e Cisco Araña, brilhavam na revista santista. Mauricio Orelhinha, Lequinho (irmão de Picuruta, já falecido), Fukuda, Almir Salazar e outras feras santistas da época estavam nas páginas da primeira edição. Em comum com a revista carioca, havia dois anunciantes: Homero Surfboards e a loja Mansurf, dos pioneiros do esporte e do surfwear brasileiros, meio santistas meio cariocas, Fuad e Wadih Mansur.

No mesmo ano, em Santa Catarina, chegou às bancas a raríssima revista Surf sul. Na capa da primeira edição, Xandi Fontes, que viria a se tornar juiz da Association of Surfing Professionals e dirigente de surf – além de político em Santa Catarina. Outros nomes como Lima, Bichinho, Sergio Filomeno, Zeno e Nando Bianchini apareciam curtindo as ainda pouco conhecidas ondas perfeitas de Joaquina, Mole, Imbituba e outros picos catarinenses.

Bocão fala

No trabalho acadêmico O surfe” no cinema e a sociedade brasileira na transição dos anos 70/80”, Victor Andrade de Melo e Rafael Fortes citaram um depoimento do surfista e apresentador Ricardo Bocão que mostra como o romantismo daqueles tempos era, mais do que um discurso, uma alternativa concreta e mais interessante de vida. O depoimento foi extraído da coluna que Bocão mantém na revista Fluir. Na edição de janeiro de 2008, o surfista lembra como se mudou para Saquarema,

a cidade conhecida como “Maracanã do surf”.

“Liguei para o Betão, meu grande amigo na época, e falei: ‘Vamos morar em Saquarema, fazer uma oficina de pranchas e pegar altas ondas’. Financeiramente, não havia muita pressão. Cobrávamos 1.800 cruzeiros numa prancha. O aluguel da pequena casa onde morávamos, no canto esquerdo de Itaúna, custava 500 cruzeiros.

O da nossa oficina, no canto direito (Lagoinha), outros 500 cruzeiros. E, trabalhando, éramos apenas três – os dois donos e uma terceira pessoa. Comida? Muito barata. Gasolina? Nos deslocávamos só de bicicleta para ir do canto esquerdo para o canto direito da praia e às vezes para a cidade. E a margem de lucro? Pode parecer exagero, mas era de 100%. Ou seja, só precisávamos de duas encomendas por mês para a nossa sobrevivência. Uma prancha pagava o material das duas e a outra pagava os nossos custos pessoais e os da oficina. Vivíamos de maneira simples, com boa alimentação, muita fogueira, violão e quase nenhum gasto.

New Wave

Por: Paulo Lima

Deu no jornal no último dia 14 de fevereiro: mais de 700 mil pessoas concorreram ao cargo de escriturário do Banco do Brasil em nove estados. Talvez as coisas não estejam tão diferentes do que eram há 36 anos. Até meados do século passado, afinal, fazer carreira no banco estatal era uma das perspectivas mais almejadas pelas famílias da classe média para seus rebentos. O crachá de bancário só perdia para os diplomas de médico, engenheiro, advogado... Profissões das áreas de comunicação, por exemplo, como jornalismo, publicidade ou marketing, ainda eram vistas com reservas e jogadas num balaio de trilhas incertas das quais era melhor manter distância. Do sistema de ensino ao próprio status quo da época, tudo conduzia a molecada que tinha acesso a casa-comida-escola a uma vida dedicada aos bons serviços prestados ao modelão corporativo. Ah sim, um futuro de felicidade e conforto, supostamente, estaria garantido na velhice. OK. O emprego de cerca de R$ 1.500 mensais no banco de lucros estratosféricos pode ser um caminho de subida social para uma juventude de escolaridade limitada, mas disposta a mergulhar fundo na batalha para mudar suas vidas e de suas famílias.

Mas e a molecada com mais dinheiro? Bem, boa parte dos jovens da “velha” classe média, aquela que já nasceu com mais sorte do ponto de vista de acesso aos bens e serviços, ainda hoje continua apostando, de certa maneira, numa versão mais recente dessa mesma lógica que parecia fazer todo sentido no século passado. E está voando por aí, fazendo MBAs na Austrália, cursos de extensão na Califórnia, em Paris, empreendendo seus start-ups por conta de venture capitals, private equities e outros bichos. O capital vem babando atrás de seus business plans desde que garantam o singelo compromisso pessoal do autor: dedicação 24x7 em turnos de 16 horas diárias e por 20 anos. Se não for do tipo empreendedor, a galera que ainda acredita nesse modelo de vida é caçada literalmente nas portas das universidades, para ocupar postos de comando nas “corporações modernas”, por sua vez desesperadas para preencher seus organogramas insaciavelmente expansionistas. Essas organizações, que ainda vivem e faturam muito com base nos modelos de produção do século 20, querem a maior parte possível de tempo acordado deles e continuam oferecendo em troca basicamente os mesmos pacotes de salários e bônus agressivos, viagens internacionais, carros, despesas médicas e de lazer cobertas e assim por diante. Mas, excetuando raros casos, dificilmente oferecem uma causa – algo em que o candidato consiga acreditar e que não possa ser contado, amarrado com elásticos, empilhado e guardado em bancos. Também não conseguem proporcionar uma condição de vida que não seja massacrante e opressiva. E, pergunte ao diretor de RH de qualquer empresa de médio ou grande porte, cada vez menos gente boa se sente seduzida pelos tais pacotes. O próprio diretor de RH, aliás, se for sincero ou tomar dois drinques, é capaz de confessar ao pé do seu ouvido que anda repensando seu papel profissional e sua própria vida.

A boa notícia é que hoje, depois do hiato yuppie do fim dos anos 80 e da década de 90 (em que a ideia de acumular muito e rápido via mercado de capitais e assemelhados voltou a seduzir multidões), é possível ver os evidentes sinais da volta da mentalidade que enxerga a vida como algo que vai além da conta bancária ou da última linha do balanço da empresa. É razoável imaginar que as estacas dessa maneira de lidar com a vida foram fincadas nas décadas de 60 e 70. Especialmente nessa última, em que nasce o que podemos batizar apenas como hipótese de trabalho de “pós-contracultura produtiva”, na sua legítima versão brasileira.

Estamos falando de um período especial da história do Brasil. E de uma geração que começou a perceber que talvez valesse mesmo a pena trocar a pretensa “estabilidade” do emprego e a promessa capenga de uma aposentadoria confortável, por uma vida real mais divertida, inteligente, produtiva e saudável. Além disso, talvez os primeiros a sair na frente questionando os modelos de então já estivessem inclusive enxergando os contornos de uma época em que quem não associasse prazer a trabalho teria pouquíssimas chances de se manter vivo num cenário não só mutante, mas competitivo em níveis difíceis de imaginar. Um tempo no qual só quem amasse sua atividade e a desempenhasse com enormes quantidades de prazer teria chance de se manter no jogo. Alguma semelhança com o que você sentiu sexta-feira passada?

Num artigo muito interessante publicado na Revista brasileira de educação física e esporte em julho de 2009, os doutores Victor Andrade de Melo e Rafael Fortes resumem a linha evolutiva do que poderíamos chamar desse “novo jovem brasileiro”: “No Brasil, segundo Zuleika de Paula Bueno e Cléber Dias, esse processo começa a se delinear já nos anos 1960, mas é mesmo no fim dos anos 1970 que se torna mais claro, antecipando o boom dos anos 1980. Esse é um momento marcado pela transição da ditadura para a democracia. (…) Ventos de liberdade começavam a soprar, mas nuvens negras ainda pairavam sobre os céus brasileiros: a produção cultural certamente expressava essas tensões. No que diz respeito ao surf, a estruturação e organização das competições e do profissionalismo ainda davam os primeiros passos: os campeonatos ainda eram esporádicos (...) e a maior parte dos surfistas era amador; poucos contavam com patrocínios. O crescimento do número de praticantes, contudo, já era flagrante, algo claro inclusive na fundação de diversas associações locais e estaduais, que buscavam organizar os atletas e melhor promover os circuitos.”

Fundamental acrescentar que nessa altura, além das poucas opções disponíveis no campo profissional, também não restavam muitas alternativas do ponto de vista ideológico. Em resumo, havia dois grandes grupos: os que se engajavam na luta política, no confronto direto, na luta armada e na reação franca ao poder autoritário e ao status quo em vigor (sobre esse grupo, vale a pena ler o depoimento de Alex Polari nas Páginas Negras) e os que se mantinham alheios aos fatos e seguiam suas vidas marchando conforme os planos de seus pais ou patrões. Recolhendo os fragmentos que era possível acessar na época do que se convencionou chamar contracultura, surgiu uma terceira via fundindo os ecos tardios do movimento hippie e a diversidade natural que corria pelo píer de Ipanema. Um cozido sexy que tinha na receita desde baianos ainda novos como Gal e Caetano até as técnicas invencíveis do jiu-jítsu do clã Gracie, derretido no calor naturalmente libertário do surf. Uma contracultura com leveza, rodeada de corpos bem torneados, da natureza exuberante da mata atlântica, de música brasileira, um pouquinho de malandragem vintage e uma dose bem maior de ingenuidade. Tudo junto e misturado, ao mesmo tempo ignorando e afrontando a dureza daqueles tempos.

No mesmo artigo, Melo e Fortes ajudam a entender a tal contracultura que nasce lá pra cima do Equador e acaba bem adaptada às nossas coordenadas. “É possível elencar alguns traços gerais: a acentuada recusa dos valores da geração anterior; a presença de jovens de classe média, sobretudo estudantes universitários, entre os principais agentes; a contestação e a reivindicação de mudanças para superar o capitalismo e a tecnocracia; a aproximação com o misticismo e com visões mágicas de povos que privilegiam a integração e a união (e não a conquista) da natureza; o uso de drogas com sentido de autoconhecimento e autopercepção. Para alguns, alinhar-se com a ideia de contracultura significava sair de casa e recusar valores estáveis tradicionais. Essa defesa de uma ‘vida nômade e libertária’ se articula plenamente com uma certa representação da prática do surf, algo bastante presente em muitos dos filmes nos quais tal esporte esteve inserido, relacionado a ideias como as de desapego dos bens materiais, de opção por uma vida simples junto à natureza e de realização de viagens com os amigos. Tais ideais, todavia, nunca foram consensuais. Em um dos centros da contracultura, a Califórnia, se gestou ‘uma nova cultura hedonista’ do surf, que ‘rapidamente se difundiu pelo anel do Pacífico, inicialmente através de um gênero hollywoodiano de filmes de praia’ (Douglas Booth, 2001)”

Enquanto isso por aqui, no Brasil de 1974, dois moleques da zona sul do Rio frequentavam o mesmo clube, estudavam juntos e viviam pela praia assistindo aos surfistas e tentando se espelhar neles naquele histórico meio da década de 1970 e, de repente, ajudaram a abrir, a partir de uma estrada árida e de mão única, centenas de atalhos, pistas alternativas e freeways mais divertidas e iluminadas. Construíram parte de uma ponte fundamental, que rejuntou trabalho e prazer. E acenderam a lanterna que mostrou que isso tudo não só seria possível, mas que poderia ser tão gostoso quanto produtivo. O projeto Brasil surf é bem maior do que a história de como Dias e Pecegueiro resolvem fundar a primeira revista brasileira de surf. É o começo de uma visão que, mesmo ofuscada por algum tempo pela empolgação consumista yuppie dos anos 80 e 90, volta a tomar conta de quem acha que a vida é mais do que juntar coisas e dinheiro numa corrida enlouquecida sem linha de chegada, sem prêmio e sem troféu. O que aconteceria naquela sala do 122 da Avenida Nossa Senhora de Copacabana em 74 se alguém entrasse e dissesse aos dois moleques surfistas que, menos de quatro décadas depois, alguns milhões de pessoas estariam fazendo exatamente como eles, encontrando formas de trabalhar de maneira menos dissociada do que vai em seus espíritos, mantendo espaço para tempo livre em suas vidas, a proximidade da natureza, coerência com suas crenças e tratando de viver e não só de sobreviver? Talvez sem saber, o surf tenha mostrado com enorme clareza a quem o experimentou no passado algo que precisou de mais de algumas décadas para ser entendido fora da água. Mas, certamente, desde sempre houve quem entendesse tudo mesmo sem jamais ter subido em uma prancha. Numa das edições da Brasil surf, uma pequena enquete pergunta a figuras mais e menos famosas que impressão tinham do surf . Diante da questão, um dos mais respeitados intelectuais e criadores do Brasil, Millôr Fernandes, respondeu curto e objetivo: “Tenho inveja!”.